上海的玩偶医生哈特曼最近新换了工作室——随着LABUBU爆火,6月以来,找他修复“受伤”LABUBU的订单越来越多,他需要给这些玩偶寻找更大的容身之处。新工作室从之前的15平方米,增加到70平方米。“我把玩偶当成人,它缺胳膊断腿了,我修复好,就像医生把病治好一样,很有成就感。”这一个多月,哈特曼修了100多只LABUBU。忙不过来的时候,妻子也上手帮忙。在全世界范围内,有许多像哈特曼一样专门为玩偶“治病”的人,他们被称为“玩偶医生”“玩偶修复师”,甚至诞生了“玩偶医院”,设有普通门诊、急诊和ICU,每一位“患者”都有自己的档案和入院记录。从LABUBU等潮玩到电子玩具,再到陪伴主人成长的“阿贝贝(布娃娃、毛绒玩具等安抚物)”,大部分玩偶能在玩偶医生的“治疗”下恢复健康。

华东师范大学心理与认知科学学院发展心理学博士、美国密歇根大学Ross商学院访问学者谭咏风告诉《中国新闻周刊》,从消费心理学角度来看,在满足消费欲望的“购买并占有”后,真正能够使商品或品牌与消费者产生深层连接的,是每个人对其情感和意义的创造、传递。因此,玩偶医生的存在既是市场需求,也是情感需求。

在材质、大小、设计层出不穷,同款不同价玩偶随处可见的当下,人们为什么要花费可能超过其本身价格的金额去修一个玩偶?每个人的答案不同但相通。

2021年3月8日,江苏省扬州市一名“玩偶修复师”的家中挂着客户送来等待修复的玩偶。图/IC

棘手的“患者”

山东滨州的崔巍成为一名玩偶医生,始于为一只断鼻小熊修鼻子的经历。

崔巍是医疗器械维修专业出身,学过六年美术,从小就喜欢拆装玩具,经常在模玩论坛上分享修理塑料及金属玩具的经验,也会在社交媒体上发模型修复视频。

来求助崔巍的是河南的一位父亲,他的女儿有一只相伴多年的小熊玩具。一次意外使小熊的鼻子断了,父亲希望恢复小熊的“原装鼻子”。

小熊的鼻子原来是插栓式的,如果只用胶,无法固定。崔巍的“治疗方案”是在鼻子的背面打两个相通的孔,穿上钢丝,再上胶固定,防止小熊断掉的部分再次发生位移。

将这次偶然的修鼻经历发在网上后,来找崔巍修毛绒玩偶的人越来越多。去年1月,崔巍和有过缝纫学徒经历的妻子辞掉工作,成为全职玩偶医生。在他看来,他的工作相当于整形外科医生,“他们是让人的容貌变美,我是让玩偶的美型度得到提升”。

修玩偶没有看起来那么简单,玩偶医生也需要“钻研医术”,以应对“疑难杂症”。几个月前,崔巍“接诊”了一位轻松熊“患者”,这只轻松熊是拉震玩具,内含拉震机芯,抽拉绳子时会左右摇头。但它现在不会摇头了,所以被送到了崔巍这里。

崔巍为轻松熊“体检”,发现原装机芯已经被换掉。“拉震机芯没有卖的,所以我得想办法给它重做一个机芯。”

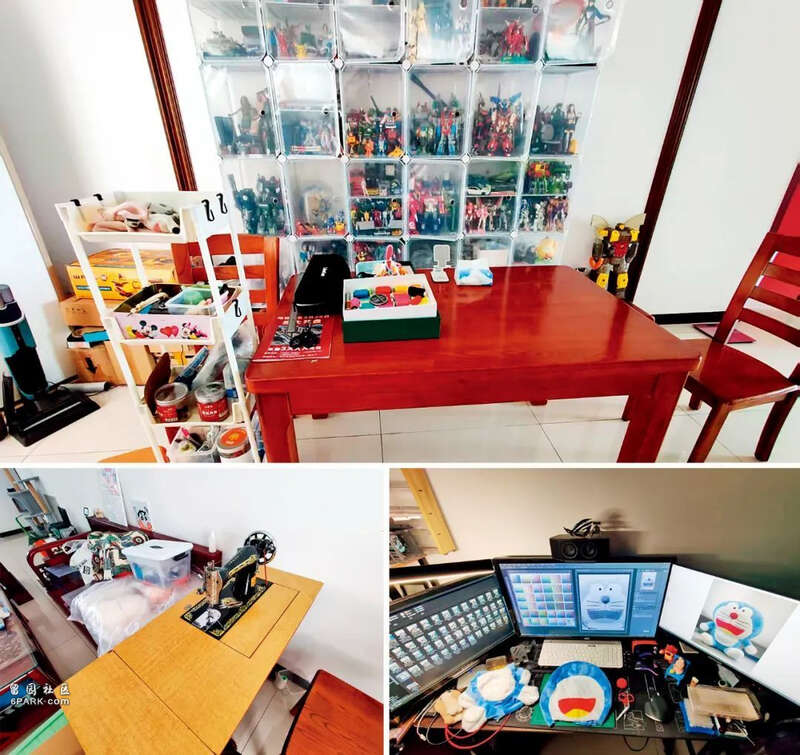

崔巍的工作室。图/受访者提供

哈特曼也遇到过棘手“患者”。他曾治疗过一只身价13万元左右的彩虹积木熊。这只熊身高28厘米,全身用约1.3毫米厚的不同颜色薄木板压制而成。之所以被送来就医,是因为它在运送途中遭遇暴力拆解,身上被划了很多刀印。

“首先得找材料,一番检测之后我发现这只熊是用加拿大枫木染色制成的,所以我得先把加拿大枫木磨成粉,再调颜料上色,跟原色做对比,然后配合水性胶,用笔将染色的木粉刷进被刀划过的凹缝上,再打磨平整。”这只积木熊接受了一个半月的“治疗”,主人后来给哈特曼送来锦旗,写着“玩具救星,妙手回春”。

如同人类医生一样,玩偶医生也有各自擅长的治疗领域。有像崔巍一样擅长治疗缝纫和机械电子类玩具的,有像哈特曼一样擅长木质和搪胶潮玩修复的,重庆的萨曼达则擅长玩偶零件和材料的复刻。

萨曼达出身美术世家,从小就喜欢手工,还能接触美国、日本等国的手工材料和工艺。“这些修复知识都是从小积累的。修复的时候,需要知道每种布料和工业材料的学名,有时候寻找日本材料还要知道日文叫法,以及翻译成中文又叫什么。”

国内的玩偶医生是近几年才诞生的职业,而在日本,早在1996年就成立了“玩具医院联络会”,2008年更名为“日本玩具医院协会”。

日本玩具医院协会秘书长新田辉夫告诉《中国新闻周刊》,20世纪60年代到70年代初,日本经济进入高速增长期,也被称为“大量消费社会”。在“一次性文化”蔓延的背景下,出现了“重新找回珍惜物品”的呼声,玩具修复的需求也在此时出现。“有关日本玩具医院出现的可考证资料,是一张1976年左右玩具医院的照片,上面写着‘玩具医院,让您珍贵的玩具重获新生’。”新田辉夫说。

截至2025年6月底,日本玩具医院协会下已注册了726家玩具医院。这些玩具医院以招募志愿者的方式运行,有时会收取材料费,但大部分情况免费为玩偶提供治疗。

而在美国,玩偶医生出现得更早。19世纪末,美国就出现了“Doll Hospital(玩偶医院)”,运营模式以街边小店为主,为破损玩偶提供治疗。澳大利亚在1913年也有了一家“Sydney’s Original Doll Hospital(悉尼玩偶医院)”,医生大多来自玩偶制造工厂,拥有修复配件的购买渠道。对于无法修复的玩偶,医院还设立了“玩偶墓地”,让无法被修复的玩偶“入土为安”。

“找不到信任的医生”

“求求大数据,帮我推给玩偶医生,还我一个妈生小熊吧!”今年1月,张梓迪在社交平台发了一则寻找玩偶医生的帖子。“我看到了好多玩偶医生塌房的帖子,不是乱收费就是手艺不好。所以我选择的时候很谨慎,需要知道玩偶医生入行多久,看他修复过的玩偶状态对比图,了解他在材料选择上的想法,价位和工期是怎样的。但到现在,我都没能找到信任的医生。”

张梓迪的担心并非多余。多名玩偶主人告诉《中国新闻周刊》,他们曾在送玩偶就医时“踩过坑”。

收费是双方最大的矛盾点。2020年,刚刚高中毕业的李鸥送玩偶小狗到一个玩偶医生那里,她的诉求是为小狗清洗加固毛发,换棉并保留旧棉花。“刚开始沟通的时候,他(玩偶医生)给我看的价格表是便宜的,但是小狗寄过去之后,他开始加项目、加费用,比如清洗加价到700元,包括专业配方费和人工费。”最终,李鸥付了1000多元,这对刚毕业的她来说不是一个小数目。“本来想做的植毛因为价格超出预期也没有做,我提出保留的旧棉花也没有保留。”

住在云南的王斌曾想让玩偶医生修复女儿的玩偶,对方报价上万元,王斌只好让对方把玩偶寄回来。

受访的玩偶医生们告诉《中国新闻周刊》,每个玩偶的治疗方案和费用都不一样,一般会从几十元到几百元不等,难度较大的复刻和耗时耗力的植毛会贵一些。“材料按照成本价收费,其他按工时收费,基本是50元每小时。我们会和主人提前确认玩偶的治疗内容和价格,如果他们能接受再寄玩偶过来。”崔巍说。

萨曼达则将收费定在玩偶原价的十分之一左右。“比如一个两三千元的Hello Kitty玩偶,我的修理费用是两三百元。我希望玩偶修复的价格能够控制在大家可接受的范围内。”

陶洁曾带着自己的小熊到日本玩具医院协会下注册的一家东京玩偶医院。“那位医生爷爷跟我说了要修复哪些地方,需要2到3天时间,问我是否同意把玩偶留在那里,然后他带我去了新宿一栋卖各种各样布料等配件的大楼,跟小熊的旧皮肤对比,找最接近的面料和眼珠,我付了大概1000日元(约合人民币48元)的材料费,医生把换下来的配件都装在一个小信封里还给我,还把整个修复过程刻成了光碟。我去接小熊的时候,医生们跟小熊打了招呼,祝它身体健康,整个流程都很规范。”

陶洁送到日本玩具医院治疗的小熊。图/受访者提供

不过,日本玩具医院协会下属的玩偶医院比较特殊,是公益性的,所以收费较低。日本还有许多企业性质的玩偶医院,位于大阪的一家玩偶医院设置了门诊、急诊和ICU,玩偶入院需要填写病历卡,挂号并建档。

除了提供清洁服务、棉花填充和“提升玩偶气质”的美容室,医院还设有进行轻至中度损伤缝合手术、部分植皮手术的普通病房,适用于和玩偶有分离焦虑的主人的急诊病房。重病玩偶则会进入ICU,由技艺高超的修补员负责诊治。

玩偶医院的收费价格也较透明。官网显示,美容室的治疗费用为25000日元至30000日元(约合人民币1220元至1464元),ICU治疗费用在80000日元至100000日元(约合人民币3904元至4880元),急诊的紧急费用和1小时手术费用则为40000日元(约合人民币1952元)。

除了收费矛盾,专业程度不一也是导致许多顾客不满意的原因。上海的玩偶医生钱招荣曾是一家毛绒玩具工厂的厂长,在他看来,成为玩偶医生需要一定的专业能力和知识,比如了解毛绒玩具制作过程、布料制作工艺和染色等。“但现在从业人员比较松散,有的甚至只是学过一些手工教程,就开始从事这个工作了。”

日本之所以成立玩具医院协会,也是出于专业性的考量。新田辉夫告诉《中国新闻周刊》,1996年初,日本每年有超过一万种新玩具上市,个人玩具医生的修复知识已难以应对,因此在东京玩具美术馆馆长多田千寻的组织支持下,建立了玩具医生信息共享的横向联系网络,呼吁全国的玩具医生参与。

各地玩具医院自行招募的玩具医生,均需要完成培训课程,包括玩具修复基础知识、模型拆解、电机修理等实操技能。从1996年12月到2025年6月,日本玩具医院协会已经举办了128期培训课程,培训后,玩具医生需在玩具医院实习,修复约50件玩具后才可独立执业。

“玩具发展日新月异,外观虽然相似,但是内部构造常变。所以协会还在官网设置了‘修理智慧’栏目,定期发行《玩具医院通信》,内容包含技术文章,同时定期举办技术交流会。”新田辉夫说。

相良友哉是“Tomotsuki(京都ともつく)”社区共生与发展组织的运营人员,也是京都SKY玩具医院的合作者。他告诉《中国新闻周刊》,在人才培养方面,京都SKY玩具医院会定期举办技术培训,包括焊接、电路检测、特定玩具维修等。在实际活动中,采取资深医生与新人搭档的“边做边学”模式,让新成员通过实践掌握技能。此外,玩偶医生还会在儿童馆等现场与孩子进行互动,帮助新医生在学习维修技能的同时锻炼沟通能力,成长为“被地区信赖的医生”,而非单纯的“修理工”。

在中国传媒大学文化产业管理学院副研究员彭健看来,目前我国的玩偶医生属于一项“同道”事业,即对玩偶修复有共同兴趣和情感的人形成的部落,至于能否成为一个产业,要视其接下来从业人数、上下游关系和产值规模而定。

“随着玩偶修复需求的增多,一些从事玩具、服装甚至皮包生产及维护的从业者可能会转入这个领域。如果市场容量继续增加,可能会出现作为第三方的中介或监督者,行业会逐渐集聚,牵头者可能会发起成立行业组织或自律组织,市场生态会自行修复。”彭健说。

“能不能看着你们修?”

2023年,《经济学人》曾发表一篇名为《“成人孩童化”的兴起》(The rise of “kidulting”)的文章,其中提到,在全球的压力、悲伤和愤怒情绪纪录再创新高的情况下,有越来越多的成年人开始转向儿童的爱好和消遣方式。玩偶也是其中之一。治疗玩偶,更多的时候是在治愈人心。

多名玩偶医生对《中国新闻周刊》说,带着“阿贝贝”来修复的成年人,是很大的客户群。谭咏风说,在心理学上,许多玩偶在婴孩发育时期扮演着“过渡性客体”角色。“孩子在断奶或开始和母亲分离时,会创造性地寻找一个母亲的替代物,起到抚慰作用。有些人在成年后仍会非常依恋‘阿贝贝’。”

山东威海一个送玩偶小兔来就医的女孩,给崔巍留下了深刻印象。小兔是女孩父母在她出生当天送给她的礼物,陪她长大,见证了她上学、恋爱、结婚、生子。但由于长期机洗和暴晒,小兔衣服已经褪色,布料变得松散、破损,体内棉花结块,脸颊上也有皮毛脱落。

“她找了很多玩偶医生,但总觉得不放心,后来发现我也在山东,就想亲自上门送小兔来治疗。”女孩提前找到了和小兔衣服材质、颜色相同的布料,寄给崔巍,崔巍用图片设计软件把衣服上的花形一朵一朵画出来,再找染织厂印染。第一版印出的衣服有色差,调整了一版才恢复了原衣服样貌。

即便如此,在崔巍提出“把小兔先放我这儿,你先回宾馆”时,女孩马上哭了。“她很激动地说我离不开它,能不能看着你们修?”崔巍同意了,于是女孩下午就一直在他家里参与小兔的“手术”过程。“我们在拆小兔的时候,可以明显看出来她很紧张。”崔巍边给小兔做“手术”,边和女孩聊天,后来女孩才放心回了宾馆。崔巍和妻子加班到凌晨,结束了小兔的“手术”。

第二天,女孩看到小兔时很惊喜,“感觉它回到了记忆中的样子”,开心地接小兔回家了。“现在这只小兔还经常在她的朋友圈出镜,她的孩子也常抱着这只小兔。”崔巍说。

除了作为过渡性客体存在的“阿贝贝”,玩偶还是连接人和人的情感纽带。今年4月,谭咏风翻译的《心爱之物:热爱如何联结并塑造我们》一书正式上市。这本书由美国密歇根大学迪尔伯恩商学院市场营销学教授阿伦·阿胡维亚(Aaron Ahuvia)所著,书中提到了几个人和物的“关系升温器(relationship warmers)”,其中很重要的一个是“人际纽带”:我们之所以会爱某物,很多时候是因为物使我们和其他人产生了连接。

孙靓莉有一个陪伴自己20多年的玩偶小熊咪咪,很多年里,咪咪都是由姨婆(外婆的妹妹)修理的:因为抱得太多,咪咪的衣服破损严重,姨婆就用绒线给它织了外套和裤子;咪咪的脑袋和手脚也有点垂落,姨婆就用线给它的四肢和头进行固定。“姨婆虽然嘴上会讲,小熊这么脏了还要它干吗,扔在外面也没人要,但说归说,她还是会帮我修。”

去年,姨婆去世了。孙靓莉的妈妈在整理姨婆遗物时,找到了一件咪咪的线衫,这件线衫重新套在了咪咪身上。“我觉得这样就够了,如果再送去修,即使修得再好,也不是姨婆做的了。”孙靓莉说。

“物最深远的价值在于联结人。一个玩偶对其主人有不可替代的价值,是因为玩偶上附着有他与他人的独特记忆和关系,这是一个‘人—物—人’的关系链。”谭咏风说。

另外,随着人们与所爱之物的互动,物会越来越融入人的自我,成为人的一部分。普林斯顿大学研究员拉萨娜·哈里斯(Lasana Harris)和苏珊·菲斯克(Susan Fiske)发现,人的大脑在对待物和对待人时,激发的是不同区域。当涉及人们喜欢的物品时,大脑在部分程度上会用思考人的方式对待物,大脑的内侧前额叶皮质会被激活。

女儿一岁时,王斌送了一只玩偶小象给她,后来女儿给它起名为“皮球帮”。“当时别的家长给孩子讲安徒生童话,但我是给女儿编故事,故事里藏着我自己的兴趣爱好,以及我希望她以后成为什么样的人,当然也把‘皮球帮’编了进去。女儿长大后,也通过给‘皮球帮’立人设,抒发自己的感情。比如它有善良的一面,喜欢帮助别人,但也很顽皮,经常不做作业,千方百计地翘课。后来她每遇到一个玩偶,就用这样的方法创造玩偶人设,逐渐有了一个完整的世界,这个世界很庞大、很生动。”王斌说。

王斌女儿的“小象家族”。图/受访者提供

现在,女儿已经读大学了,每次打电话时,她都会问王斌:“皮球帮”还好吗,还听话吗?王斌就告诉她,“皮球帮”这两天又惹了什么事、又因为调皮捣蛋被收拾了。“时间长了,‘皮球帮’就像自己家的孩子一样。”

毋庸置疑,与玩偶相关的市场需求会越来越大。“人们对玩偶的爱,以及每一代玩偶形象的变化,都是当下文化趋势、审美规范,以及社会心理的反映。尤其是现代社会变动快速,压力增加,缺乏支持性的人际关系,玩偶给焦虑的、无助的人带来抚慰,这也是玩偶市场不断细分和扩大的原因。其中,那些需要玩偶医生修复,甚至花费较高费用修复的玩偶,是承载了自我、关系、人生故事的私人物品,它们的存继是一种载体、一种见证、一种因为修复的努力又不断发展的故事,是很有价值的人生叙事方式。”谭咏风说。

(文中哈特曼、萨曼达、王斌、陶洁、张梓迪、李鸥为化名)