在台北市街头,罢免选情正在升温。巨大的“同意罢免”和“不同意罢免”布条在路口并列,手摇旗帜的支持者、宣传车和政治人物,忙碌穿梭街头巷尾。

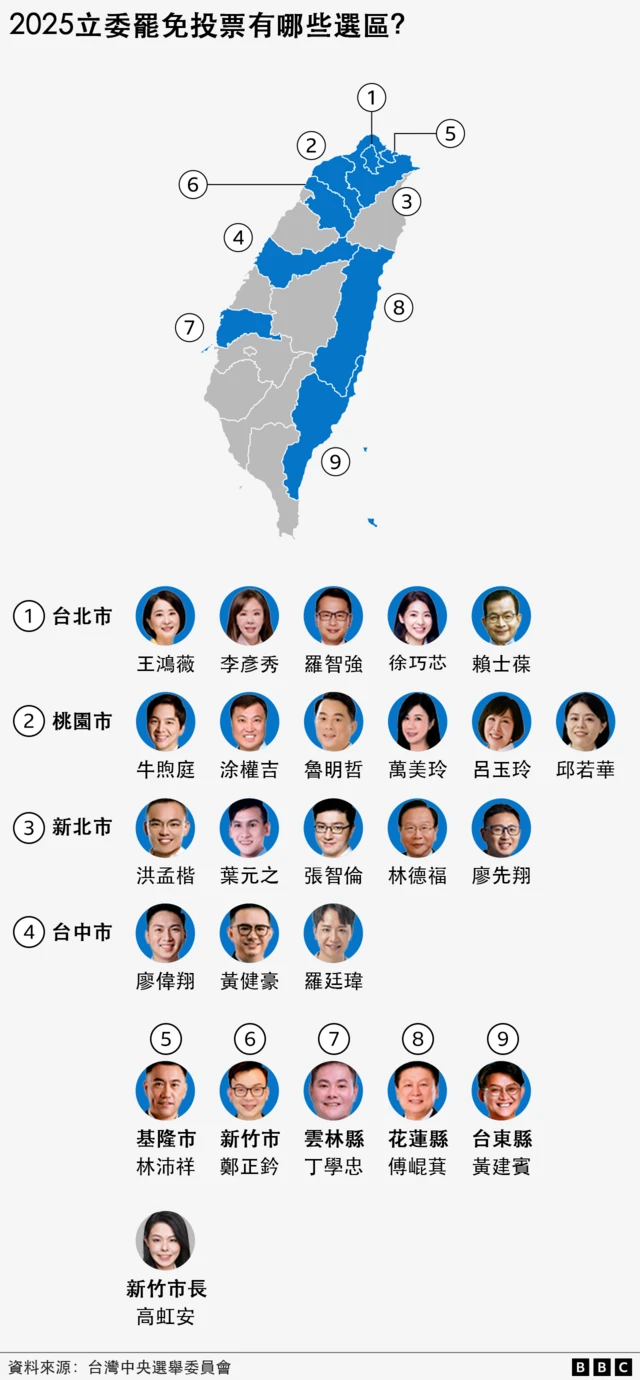

上述情景也在台湾其他多个县市发生。距离台湾举行首次全国性“罢免”投票仅剩一周,该选举将决定24名在野党国民党立委和新竹市长高虹安的去留。

多名政治学者向BBC中文分析,这场选举比过往都难以预测,“投票率”将关键影响选情,而民众对个别立委的“仇恨值”及“民众党选票”流向,也是影响结果的变数。

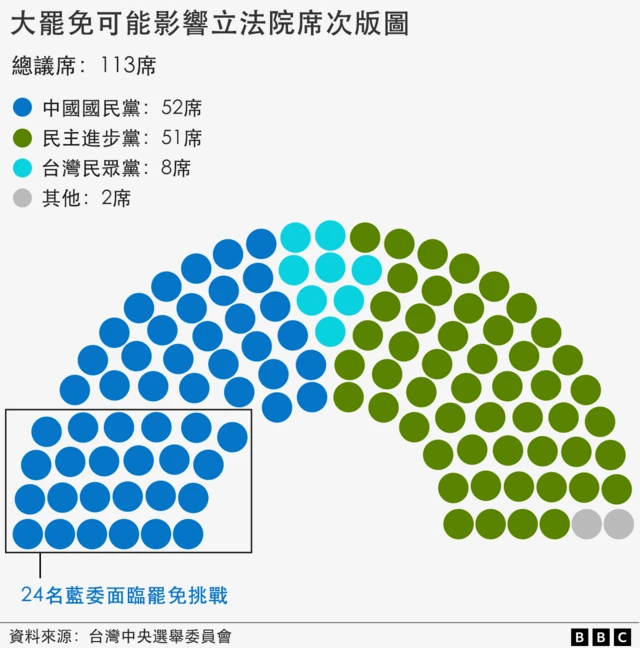

目前正反两方都在积极动员支持者出门投票,国民党立委若被罢免超过六席,可能改变立法院当前“朝小野大”政治格局,使民进党再次“完全执政”。

罢免的“投票率”门槛

台湾将于7月26日举行24场立委罢免投票。

相较过往针对市长或单一民意代表的罢免案,这次为台湾民主政治史上“最大规模”的罢免选举,约占全国立委选区的三分之一,并主要集中在北部和都市地区。

目前所有面临罢免的立法委员,都是2024年当选的国民党籍立委。

多名政治学者告诉BBC中文,这是场“无前例可循”的选举、“情况尤其难以预测”,地方选民参与罢免的“投票率”是决定结果的关键。

台湾国立政治大学选举研究中心研究员萧怡靖告诉BBC中文,罢免投票率通常低于选举投票率,会参与罢免投票的选民,需要更强的动力,包含较高的公民意识、政治参与兴趣。

2020年、2024年台湾立委投票率分别都超过了7成。近5年来,几次罢免选举投票率则为4至5成。

萧怡靖解释,支持罢免方通常有较高投票意愿,“因为罢免成功可以参与补选”,有改变政治现况的机会;另一方则是在维持,属于防守状态。

但他说,即使罢免方诱因较高,仍不同于参与一般选举,“选举是投给认同的候选人,罢免则是看仇恨值,选民还要讨厌该立委到一定程度,才会去参与投票”。

台湾罢免选举与一般选举机制也有所不同,包含了“投票数”的低标。

根据台湾《公职人员选举罢免法》,通过罢免必须达成两项门槛:一是“有效同意票数多于不同意票数”,二是“同意票数达原选区选举人总数四分之一”。

简言之,即使投票结果是同意罢免大于不同意,若人数不达门槛,一样无法形成罢免。

2022年,时任无党籍台北市立法委员林昶佐的罢免案,就是同意罢免票数大于不同意票数,但同意票数未达该选区选举人总数四分之一,因此罢免失败。

台北大学公共行政暨政策学系教授刘嘉薇告诉BBC中文,罢免方成功推动两阶段连署,气势较强,但声势未必能展现在“投票人数”上,加上投票日期时值暑假,也会产生影响。

她预估,这次24席中,只有约两至三席会被成功罢免,未必符合提起罢免的公民团体所期待。

蓝绿“拼动员”的考量

台湾立法院自2024年大选后呈现“朝小野大”的局面,两大在野党国民党、民众党联手推出多项法案引发部分民怨,朝野在国会高度冲突对立,公民团体自主发起罢免行动。

值得关注的是,这场罢免选举被认为可能使台湾立法院的政党版图重新洗牌。

目前立院最大党国民党共有52席立委,民进党51席,2席无党籍立委属泛蓝阵营,若有“六名”蓝营立委在罢免、补选过程中,被绿营立委取代,民进党就能取得单独过半的57席,摆脱“朝小野大”困境,使民进党重回“完全执政”。

中正大学政治系教授蔡荣祥向BBC中文表示,现阶段无论罢免方或反罢免方,都正在积极动员支持者出门投票。

蔡荣祥透过整理2024年立委选举得票数及罢免门槛等数据,预估有八名立委“被罢免的机会较大”。

他解释,罢免选举只有“同意罢免”和“不同意罢免”两种选项,这些当初因绿营分裂或无党籍分票才当选的蓝营立委,选情“相对最危险”,只要偏向绿营的支持者被整合、大量参与投票,通过罢免的机会就相对较高。

“蓝绿基本盘接近的地方,国民党没有动员一定比例,也有可能会被罢掉,这次是‘热战’,最终要看两方动员对决状况。”

台湾罢免选举的正反两方正积极动员选民。

“仇恨值”的影响

罢免选举是投“仇恨票”,因此“仇恨值”较高的立委是这次的重点。

政大学者萧怡靖说,这些立委在媒体曝光度高,由于立法院坚持党团立场、时有争议发言,而激起公民团体或民进党阵营的反感。

专家观察,党团总召花莲县立委傅崐萁、台北市立委徐巧芯和王鸿薇等,都是在网路上负面声量高、仇恨值高的立委。其中,傅崐萁、王鸿薇因为立场亲中,在公民团体定调罢免为“抗中保台”的论述下,特别成为目标。

对特定立委的“仇恨值”被认为是这场选举的关键之一。

随着投票日期接近,台湾蓝绿两党也表态公开动员。

台湾总统兼民进党主席赖清德日前强调民进党“必须与公民力量同行”,认为这波罢免潮是台湾人民对国家安危的回应。另外,由罢免团体发起的“护国大遶境”,赖清德亦下达动员令,要求全体党公职以实际声援。

政治学者刘嘉薇指出,国民党透过去年基隆市长谢国梁“成功反罢”的经验,这次也积极应对罢免选举,除了回归选区动员“基本盘”,也在立法院提出增加国定假日“还假于民”、普发现金一万元“还税于民”等法案,试图以“民生经济牌”说服支持者。

选举研究学者萧怡靖分析,国民党和民进党内部团结度将影响两方动员情况,国民党部分面临罢免的立委,因为派系分裂、有不同声音,还能观察到有同党籍人士参与罢免游行;民进党方面,也因为涉及后续“补选”人选问题,若无法形成共识,就可能影响动员结果。

“如果这位立法委员当时在党内初选就面临高度竞争,那这次大罢免,党内市议员、同党籍人士跟支持者会不会出来支持他?”

民众党“选民”流向何方

美国智库“兰德公司”政治学家郭泓均(Raymond Kuo)向BBC中文表示,投票率将这场罢免选举的关键,尤其是民进党与国民党的动员情况,“但变数在于民众党”。

民众党现为立法院第三大党,有八个席次,在两大党席次都未过半的情况下,被视为“关键少数”。

他解释,2024年总统大选中,民众党候选人柯文哲的得票率高于政党票,“代表许多选民是为了他而投票”,但柯文哲并未参与这次罢免,“这些选民会投票给谁,甚至是否会投票,可能是关键因素”。

民众党支持者这次罢免选举的投票意向备受关注。

萧怡靖也指出,民众党支持者投票倾向并不一致,该党支持者多数为年轻选民、对蓝绿两党没有倾向,“他们有可能投下罢免票,但民众党也有人支持国民党,过去大选有蓝白合呼声,加上柯文哲的案件,有些民众会忿忿不平”。

也因此,即使民众党主席黄国昌多次为国民党站台,试图动员其支持者反罢免,选民的投票意向还是分裂且难以预料。

刘嘉薇分析,民众党起初不愿表态,内部有所争执,但发现“不加入这一次罢免,会没有声音”,选举结果也攸关其存亡,“如果未来国民党失去优势,民众党跟国民党加在一起仍低于民进党的席次,关键少数也就不再关键”。

民主的活力与隐忧

这波罢免潮自2025年初酝酿,最终成为台湾史上规模最大的罢免行动。

除了7月26日的罢免选举,第二波罢免选举也将在8月23日举行,另有7件蓝委罢免案,将在当天和“重启核三公投”一同进行投票。

政治学者郭泓均认为,这场罢免行动最初主要是由社会运动与独立非政府组织推动,彰显了“台湾公民社会的活力”。“至少在初期,民进党和反对党一样对这些行动感到意外,并未主导。”

他指出,若这次有超过六名蓝营立委遭罢免,最直接的影响是,至少到补选之前台湾将再次出现“完全执政”。“关键在于民进党如何运用这段时间。我预测他们会通过国防预算增加,以回应美国要求将国防支出提高至GDP的3%以上,也可能让先前提名的宪法法官上任。”

对于台湾接续的罢免行动和政治发展,郭泓均认为,值得期待的方向是促使台湾各政党专注于内部改革、组织强化,以及深化与公众与党员的制度性互动,“政党越能代表并回应公民,就越有可能在关键政策上找到可行的妥协”。

但他也指出隐忧,罢免行动可能开启未来选举中“自动罢免”的先例。“政治人物等于要赢两次选举:一次是正式选举,一次是一年后的罢免。长期来看,他们实际上只有一年时间能推动政策,这对民主治理不利。”

选举学者萧怡靖认为,罢免选举若成为“政治竞争”工具,对台湾民主政治将有负面影响,“台湾会不断进行政治动员,对整个发展来讲是高度的内耗”。

他解释,由于罢免是高度仇恨值的动员,容易造成“情感激化”,台湾民众将拉高与他立场相反阵营、不同立场民众的厌恶与仇恨。

萧怡靖也指出,若这次大罢免不成功,根据选制,未来这些国民党立委都不能再被罢免,蓝白持续在立法院掌握多数席次,“可以想像未来两年多,他们会采用更激烈的手段跟执政党对抗”,持续升高台湾社会的对立与冲突。