谁说读书无用?硅谷的华人程序员,早把答案写在了工资单上。

近期,硅谷掀起新一轮的“抢人大战”,不少华人程序员斩获天价薪酬。上海交通大学毕业生庞若鸣,从苹果跳槽到Meta,一拿就是2亿美元年薪,折合人民币约14亿。

上个月,Meta还从OpenAI挖走了4名华人程序员,分别是:

清华毕业生赵盛佳

北大毕业生任泓宇

中科大毕业生余家辉

浙大毕业生毕书超

据说,扎克伯格给他们开出了高达1亿美元的薪资包。

谁能想到,格子间敲代码的,赚得比顶级球星还疯?要知道,当年C罗从曼联跳槽到皇马,身价也才8000万英镑。

除了收入,华人程序员在硅谷的社会地位也很显赫,身份耀眼。

在AI芯片领域有个“华人四大天王”的说法,他们分别是英伟达创始人黄仁勋、超威半导体CEO苏姿丰、博通CEO陈福阳、英特尔CEO陈立武。

除了这些“老炮”,年轻一代华人的战绩,也相当不俗。

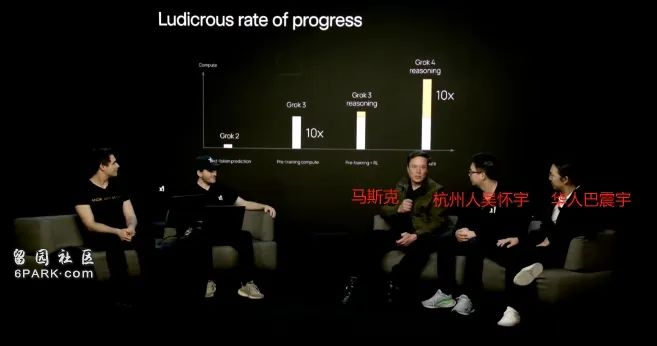

6月底,扎克伯格点名表扬了Meta超级智能实验室的11位精英,其中7位是华人。7月10日,马斯克投资的xAI公司召开新品发布会,会上出现了五位公司高管,其中就有两名华人(吴怀宇与巴震宇),与马斯克并肩而坐。

显然,硅谷华人科学家比例,正在迅速攀升。美国保尔森基金会调查显示,在美国最顶级的AI研究机构中(前20%),华人的数量比美国人还多。

AI抢人大战白热化,顶级程序员的薪酬涨破天花板,什么信号?

为什么“国产”程序员能够在硅谷脱颖而出,他们身上都有什么共同点?

1

了解行业的人会清楚,中国程序员在硅谷吃香,其实是大概率事件。

因为全球的AI研究,华人已经是绝对主力。这群人就像优质“中国制造”,美国企业不用不行。

今年5月,英伟达CEO黄仁勋就在一场演讲中透露,全球50%的AI研究人员是中国人。中国程序员不但垄断了本土AI市场,还迅速向硅谷渗透。

在硅谷的华人精英,主要分为两类。

一类是中国移民后代,从小就在美国长大,身上兼有中国人勤奋好学的品质和美国人勇敢无畏的精神。Scale AI创始人Alexandr Wang就是典型案例,19岁从麻省理工学院退学,加入创业大军,24岁登上富豪榜,28岁(今年)以143亿美元把公司的控股权卖给Meta。

另一类是生长于中国、成年后奔赴美国的年轻移民。他们一般是先在国内985大学(如清华大学、北京大学、浙江大学、中国科学技术大学)完成理工科基础教育,接着进入美国名校深造,毕业后入职美国顶级企业。

可见,这些人通过了中国高考、美国名校和美国顶级企业的三重筛选,是精英中的精英。

在此基础上,如果他们再接再厉、更上一层楼,在硅谷做出了能打动用户和同行的AI产品,身家就有可能会暴涨。

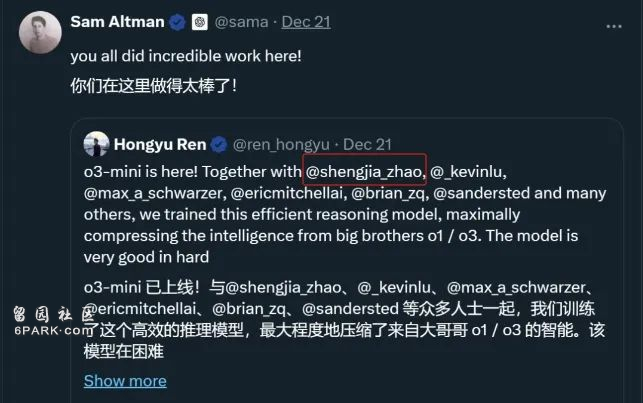

今年年初,DeepSeek-R1的风头一度盖过了OpenAI。但没过多久,OpenAI就发布了旗舰产品o3-mini大模型,在各种专业测评上的成绩反超了DeepSeek-R1。

打了胜仗的萨姆·奥特曼(OpenAI创始人),点名表扬了六位幕后英雄,排在首位的就是清华毕业生赵盛佳。

除了赵盛佳,余家辉、毕树超、任泓宇、常慧文、林吉等中国程序员也曾经为OpenAI立下汗马功劳,做出过震惊业界的一流大模型。然后这批华人被财大气粗的扎克伯格“打包带走”,可把萨姆·奥特曼气坏了。

2

仔细一看,这些90后码农的亿万年薪,居然已经超过了微软CEO纳德拉和苹果CEO库克,他们去年的薪资也分别才7900万美元和7500万美元。

凭啥一个程序员,能比肩万亿帝国掌舵人?

奥妙在于:顶级AI大脑和CEO一样,是企业的“命门”。

AI大模型的竞争越来越激烈,光堆芯片硬件不灵了,还要比拼逻辑推理和规划决策等“软实力”,企业成败与否,关键看少数天才的创造力。

为什么要强调“少数天才”?

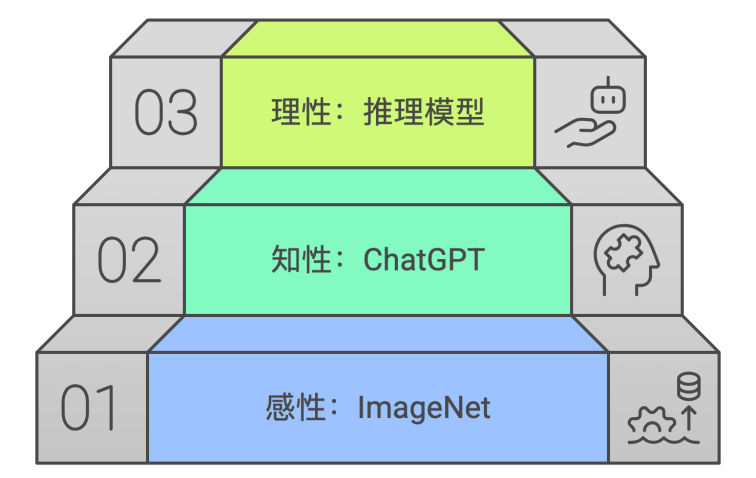

清华大学博士崔伟认为,AI大模型的发展经历了三个阶段:

感性阶段,以李飞飞在2008年推出包含1500万照片的ImageNet为标志,AI逐步形成了对世界的感知;

知性阶段,基于上万亿语料的大语言模型逐步过渡到了“高度依赖数据和算力的预训练模式”;

现在是理性阶段,大模型又在向更深层次的“基于深度思考的后训练模式”迈进。

感性和知性讲究的是“大力出奇迹”。当时OpenAI、微软、谷歌、Meta等科技大厂都在“炫富”,看看谁家囤的芯片更多,用户基数更大。

但是,随着模型规模的不断扩大,堆叠芯片的边际效应逐渐显现。大模型在逻辑推理、复杂问题解决、规划决策、以及与人类价值观对齐等方面的短板,不是只靠堆叠硬件和数据就能搞定的,必须依赖顶级人才。

OpenAI创始人曾说过,软件行业里最好的工程师效率是平均水平的十倍,但在AI行业里,最顶尖的研究员效率则是平均的一万倍。

所以我们看到,拥有百万芯片和亿万用户的Meta,却打不过百人小厂DeepSeek。

于是,扎克伯格干脆学NBA,砸钱组“AI梦之队”。虽然Meta内部有几万名程序员,但扎克伯格宁愿花大价钱去市场上“挖人”。

微软、谷歌、英伟达、特斯拉等巨头们有样学样,全球疯抢不到1000人的顶尖专家,身价自然坐火箭。

所以,现在硅谷大老板们都忙着两件事,一是从友商手上挖人,二是防止自家的人才被挖走。

物以稀为贵,每一个顶级AI专家都价值连城。

3

事实上,中国科技企业疯狂对AI人才的需求,同样水涨船高。

比如,阿里就宣布未来三年投入3800亿元建设AI基础设施——这一数字,甚至超过了阿里过去十年的科技投入总和。

今年年初,张一鸣亲自监管Seed大语言模型研发,从全球科技圈挖掘顶尖人才。在谷歌深耕17年AI大牛吴永辉回到了中国,成为字节跳动大模型团队Seed基础研究负责人。

从硅谷归来的吴永辉

像字节跳动、百度、腾讯等没有参与“外卖大战”的科技企业,都打出了“All in AI”的明牌。华为推行的“天才少年”计划,也是成功案例。

古有“学而优则仕”,如今是“学而优则码”,“码农”的“码”。

前文所说的余家辉、吴怀宇、赵盛佳都是90后博士,工作时间还不到五年,就获得了亿万年薪。试问有哪个行业,能做到这种程度?

对来自普通家庭的天才少年来说,学计算机专业和从事AI研究工作,是在极短时间内实现阶层跨越的一条捷径。