前言

《戏台》一上映就陷入口碑和票房的双重滑铁卢,原本以为会是一部融合传统文化与现代电影语言的佳作,结果却成了观众吐槽的重灾区。

不仅剧情陈旧、笑点低俗,连表演和镜头语言都像是硬搬话剧,毫无电影感,曾经备受期待的“荒诞喜剧”标签,如今反而成了笑料本身。

观众忍不住要问:这种粗糙又不上档次的改编,到底是为了艺术,还是为了凑数?老戏骨的情怀牌,在时代面前真的还能吃得开吗?

一场尴尬的口碑滑铁卢今年暑期档,一部名为《戏台》的电影可谓赚足了眼球,陈佩斯自导自演,黄渤、姜武、尹正等一众实力派演员纷纷加盟,这样的阵容堪称豪华。

而且,影片改编自评分高达9.1的话剧神作《戏台》,光是这个IP,就足以让不少观众充满期待。

预售票房5786万的成绩,更是让大家对它寄予厚望,一度被视作拯救国产喜剧的“救市之作”。

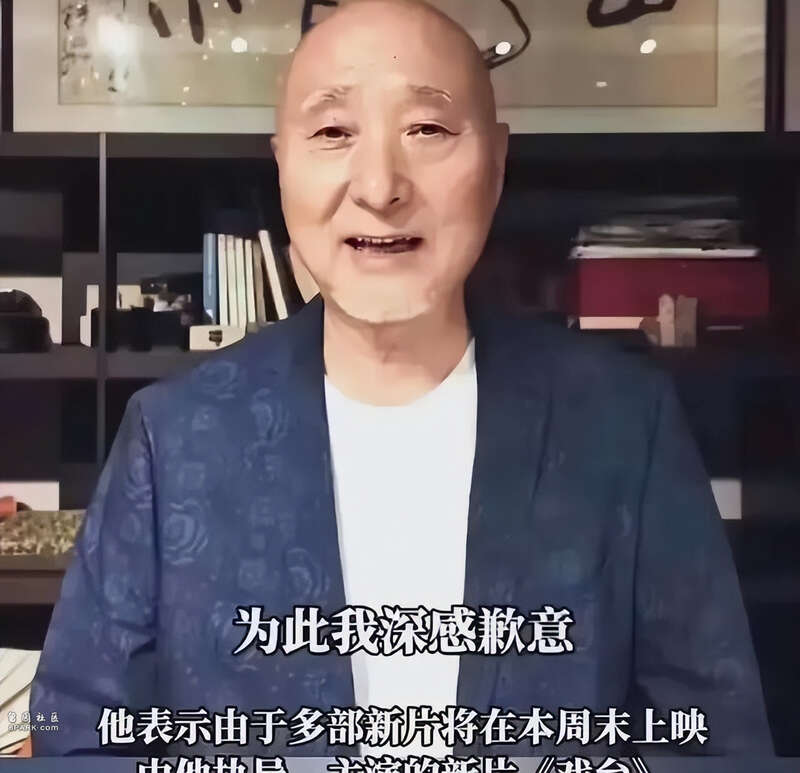

小品界的“老炮”陈佩斯在改档道歉视频中那诚恳的表态,“盼着每部电影都能让观众看愉快”,更是让无数观众对他的银幕回归满怀憧憬。

大家都想着,有这样的班底和IP加持,电影肯定差不了,然而现实却给了观众重重一击。

7月25日正式上映后,《戏台》的口碑瞬间崩塌,剧情拖沓、笑料低俗、话剧感浓重等批评声铺天盖地而来。

某评分平台开分仅5.8分,短评区更是被各种负面评价刷屏,“尴尬到抠出三室一厅”“陈佩斯晚节不保”等热评获得了上万点赞。

不少观众表示,原本以为能看到一部像《让子弹飞》那样充满荒诞讽刺的佳作,结果却成了《逐梦演艺圈》式的低俗闹剧。

这种巨大的落差,让观众们大失所望,也让《戏台》陷入了舆论的风口浪尖。

这部“烂片”到底烂在哪?《戏台》这部戏改编成电影以后,问题挺多的,说是电影,其实就是给原本的话剧换了个壳。

整部片子大多数场景都围着那个戏园子打转,看得人有种没离开舞台的感觉,镜头来回切换也不自然,就像在看一场被拍下来的现场表演。

演员的说话方式也不太像在演电影,还是那种话剧舞台上的朗诵口吻,听着特别出戏。

导演好像没太搞明白电影到底该怎么玩,电影本来应该有更多的画面语言、更大的空间去讲故事,而不是简单地把一场话剧原封不动地搬上银幕。

这不是创意,而是省事儿,观众花钱进电影院,是想看电影,不是去“剧场复刻体验”。

而且,这片子号称是荒诞喜剧,实际上很多笑点特别低俗,充满了老掉牙的黄段子。

六姨太那个角色,全程就是个“花瓶”工具人,最出名的片段居然是“摇床”这种低俗桥段,还被不少人批是“男凝视下的油腻想象”。

还有黄渤演的伙计偷偷摸女演员大腿,姜武满嘴“娘们”,这些情节简直让人一边皱眉一边想快进。

这些笑点一点都不高级,反而特别尴尬。

2025年了,这种靠“黄腔”和性别歧视撑起来的笑料已经完全不合时宜了。

本来期待能笑出来,结果很多年轻观众看完表示只剩冷汗。

虽然演员的演技是没问题的,比如黄渤和姜武的表演都很稳,但人物写得太扁平,根本撑不起整部片。

尹正演的金啸天,一开始完全是个沉迷鸦片的不靠谱角儿,到最后突然上演“戏比天大”的反转,看着就像换了一个人,转折太硬,完全没铺垫。

最让人无语的还是女性角色,尤其是六姨太,除了提供几场“擦边球”的剧情,几乎没有任何推动剧情的作用,纯粹是工具人。

这种女性形象在今天的电影里出现,只能让人觉得倒退,像是几十年前的剧本,根本没跟上现在观众的审美。

前后反差《戏台》刚上映的时候,那叫一个惨,预售的时候就没多少人买账,电影院也不看好它,把排片量砍得只剩下凌晨三点和早上六点的场次。

投资方一看这情况,也都撤资了,大家都觉得这部电影肯定要提前下线了,可谁也没想到,事情很快就发生了大反转。

导演陈佩斯急了,他亲自站出来呼吁观众支持这部电影,说话的时候眼睛都熬得通红,差点就哭了。

这一幕感动了很多80后和90后观众,他们就像约好了一样,齐刷刷地走进电影院支持《戏台》。

一开始,《戏台》的口碑是两极分化的,部分观众觉得黄渤、陈佩斯、姜武等演员的演技特别在线,剧作完成度也高,戏曲唱腔还带来了听觉享受。

但也有观众觉得人物刻画太简单,话剧感太重,故事老套。

可逆袭之后,豆瓣评分一下子涨到了9.6分,几乎没有差评,资本想控制评论都控制不了。

电影院的经理们也傻眼了,赶紧把排片量提上去,把好的资源都给了《戏台》。

虽然《戏台》存在这样那样的问题,但也不是一无是处,黄渤、尹正等演员的演技还是很在线的,他们把角色演得活灵活现,为电影增添了不少亮点。

而陈佩斯导演一直坚持“不玩虚的”态度,死磕内容,不跟着市场的套路走,这种匠人精神反而让观众觉得很真诚,愿意支持他。

在现在这个电影市场,很多电影都花里胡哨的,观众看多了也累了,他们心里其实更想看一些实在的东西。

给《戏台》演员演技排个名,黄渤垫底,陈佩斯第3,第1非他莫属

电影《戏台》首日票房成绩是八千万,吸引了大量观众。这部影片由陈佩斯导演并出演,本文将梳理片中演员们的表现。徐志胜登顶榜首

很多人想知道排名第一的演员是谁。

这个位置属于徐志胜,他扮演的角色是蓝大帅。

徐志胜在电影里只出现了一次。他的脸被挂在城墙上,构成一个镜头。就是这一个镜头,让影院里的观众都笑了。

他的面部特写旁边写着“蓝大帅”三个字。

这个角色有一个背景故事。剧组起初计划邀请姜文出演,但双方没有达成合作。徐志-胜获得了这个角色。

这个无意中的选择,成为了电影的一个亮点。

他的形象不仅有喜剧效果,也对当时的军阀现象进行了讽刺。一个看似“傻子”的人也能当上大帅,反映了那个时代的荒诞。

有人质疑徐志胜仅凭一个镜头就排名第一的合理性。

演技评判的标准,不只在于出场时间的长短,也在于能否给观众留下印象。徐志胜用一个镜头,就表现出了蓝大帅这个角色的特质。

陈佩斯的争议与付出

陈佩斯在电影里扮演戏班班主侯喜亭,这是电影的核心角色。他刻画了侯喜亭这个人物的圆滑世故,以及他对戏班的守护。

电影中,侯喜亭被迫修改戏文时,有一个下跪的场景。他喊出“祖师爷,我为活命啊!”,这一幕让许多观众受到触动。

陈佩斯为了这个角色付出了很多。

扇巴掌、磕头、撞柱子等动作都是真实表演。

陈佩斯自己说,他这次是投入了全部精力。

陈佩斯的表演也存在一些争议。部分观众认为他的表演方式带有话剧色彩,动作和表情幅度较大。

尤其是在与年轻演员的对手戏中,显得有些突出。

这些争议没有影响对他演技的认可。他已经71岁,仍然在电影中进行这样的表演,他的职业态度是值得注意的。

尹正与余少群的逆袭

尹正这次扮演名角金啸天,给观众带来了新的观感。

他之前在《鬓边不是海棠红》里扮演的商细蕊,是一个偏向柔弱的旦角。这次的角色是一个有气势的“真霸王”。

他演出了金啸天的傲气与风骨。

角色瘫痪在床时,他通过一个眼神就能传达出人物的气场。

余少群扮演的男旦凤小桐,也让观众感到新鲜。

他诠释了凤小桐这个角色的双重性,既柔弱又坚硬,既骄矜又傲骨。

面对官兵,他能迅速制服对方。面对洪大帅要求改戏,他敢于当面斥责。角色最后为气节投河,情节感人。

陈佩斯评价说,凤小桐这个角色就像是为余少群量身定做的。

他的反串表演,获得了京剧专业人士的认可。

陈大愚、姜武、杨皓宇的得失

除了上述演员,还有几位演员的表现也引起了讨论。

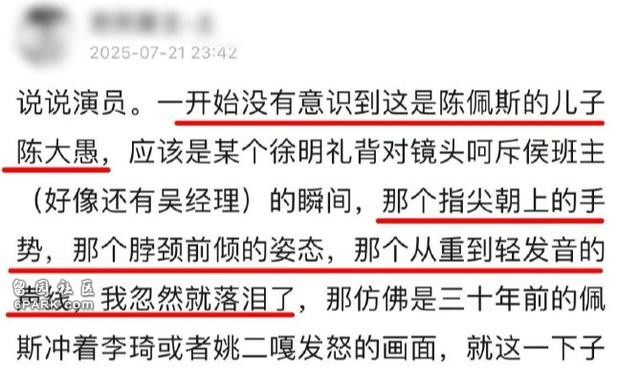

陈佩斯的儿子陈大愚,扮演的是教化处处长徐明礼。有观众认为他的表演“太浮夸”。

他撅着屁股向洪大帅敬礼的动作,模仿了陈佩斯在《主角与配角》中的表演。但他的表情转换不够自然,台词声音很大,与老演员对戏时显得有些不协调。

姜武扮演的洪大帅,展现了军阀的暴躁和直率。

特别是在他持枪哭喊,逼迫他人改戏的场景。

天真和残忍两种情绪同时出现在他的脸上。

他的表演被一些人认为“用力过猛”。他使用的唐山口音,虽然有喜剧效果,但反复出现也让部分观众感到单调。

杨皓宇扮演的戏院经理吴经理,是一个追求金钱的角色。

他与陈佩斯的一场对手戏中,陈佩斯即兴发挥扇了自己巴掌,杨皓宇能立刻做出反应接上戏,这显示了他的快速反应能力。

但他的角色被认为是功能性的,行为动机单一,主要是为了钱,缺乏其他亮点。

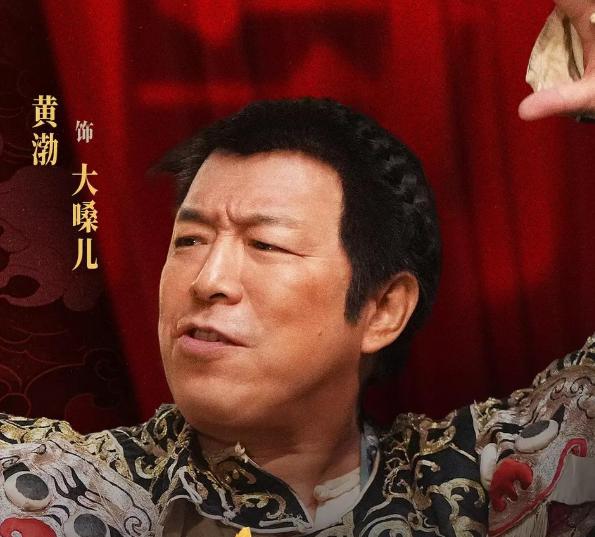

黄渤为何排在末尾

黄渤是知名的演员,有“50亿影帝”的称号,演技得到公认。

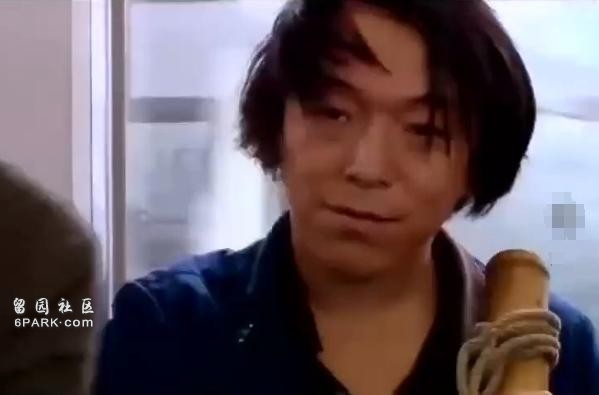

在《戏台》中,他扮演包子铺伙计大嗓儿,这个角色的排名却被一些观众和评论者放在了后面。

原因是这个角色本身的设计。

大嗓儿是一个见识不广的小人物,因为一次意外被推上舞台,扮演“冒牌霸王”。黄渤演出了这个小人物的憨直和狡猾。

特别是他画着霸王妆,眼神却不相称的样子,很有特点。

问题在于,这个角色比较平面化。他的表演状态从头到尾变化不大,缺乏更深的层次。黄渤这次的表演虽有喜剧效果,但角色深度有限。

黄渤的表演风格有固定模式,观众能够预判他的表演方式。

他在《疯狂的石头》里的“黑皮”,在《斗牛》里的“牛二”,角色不同但气质相似。这次的大嗓儿也有类似的感觉。

他也不是没有亮点。

他在台上唱《霸王别姬》那段戏,虽然唱得不标准,但表现了大嗓儿对戏的痴迷。当他被大帅逼迫下跪求饶时,那种恐惧又不甘的眼神,情感复杂。

大嗓儿这个角色本身就很“工具化”,限制了演员的发挥空间。

演员的真实投入

《戏台》的成功,与演员的付出有关。

陈佩斯71岁亲自表演高强度动作。黄渤为了角色的一句唐山话,练习了三个月。

尹正为了演好金啸天,每天练习吊嗓。余少群为了凤小桐这个角色,去京剧团向老师学习。

他们的工作态度,是这部电影品质的基石。

结语

《戏台》的翻车,撕开了国产喜剧电影的遮羞布:当创作者沉迷于流量套路、低俗笑料,当改编变成粗制滥造的IP套现,最终只会被观众用脚投票。正如陈佩斯在话剧版《戏台》里的台词:“戏比天大”,但前提是——这出戏,得对得起“天”。

希望《戏台》的失败能给行业敲响警钟:少点投机取巧的“戏台”套路,多些真诚创作的“匠心”精神。

毕竟观众走进影院,想看的是能让人笑中带泪的好电影,而不是顶着“喜剧”头衔的低俗烂片。