8月5日,周口市六院妇产科的邵医生结束了自己的生命。

据央视网转载澎湃新闻网的报道,邵医生的亲属在接受媒体采访时称,邵医生生前承受3个账号7个多月的网暴,“陷入极度无助、求告无门的感觉”。

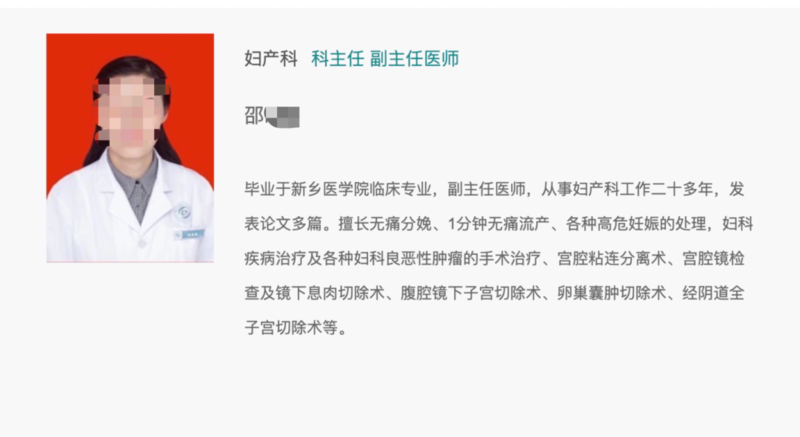

周口六院对邵医生的介绍。周口六院官网截图

周口六院对邵医生的介绍。周口六院官网截图

这场网暴,缘于三起医疗纠纷。

起初这三起纠纷热度并不高,直到家属在短视频平台联动,进而引发大量网民对邵医生的集中攻击。本应在线下通过合理渠道解决的医患纠纷,演变成了线上的网络暴力与悲剧。

近年来,社会热点事件中总能看到网络暴力的踪影。

《财新》发布的一则报道披露,约六成网民都曾遭遇网络暴力。在这个匿名的舆论场,道德的边界变得模糊。

网络暴力,如同虚拟世界中的黑暗漩涡,它将现实中的争议、矛盾无限放大,并逐渐失控到足以将一个普通人吞没的程度。

与此同时,不少受害者或家属开始站出来用法律手段维护自己的权益。

此前,我们曾以“网络侵权责任”“名誉权”“隐私权”“诽谤”“侮辱”等为关键词,从北大法宝检索了自2008年“反网络暴力第一案”以来,30起影响力较大的网暴案的裁判文书,对这些案件进行梳理分析。

2024年8月1日,《网络暴力信息治理规定》正式施行。

这是我国首部以部门规章形式公布的反网络暴力专门立法,其明确要求平台承担内容审核、预警监测、实名管理、账号处置和用户保护责任,构建“源头防范—预警处置—多元救济”的治理体系。此举为网络暴力的依法治理提供了更清晰、更有力的支撑。

8月8日,抖音官方对邵医生的坠亡作出回应:“疑似三起医疗纠纷当事人及家属的15个账号,共计发布89条与医疗纠纷相关视频,发布962条相关评论。”邵医生及其代理人共发起侵权举报48次,“其中32次平台判定举报成功。”

可惜,这些有关网络暴力的数字,无法量化邵医生生前承载的精神压力。

2025年7月30日,邵医生在个人账号发布的内容,她抱着刚接生的龙凤胎。

2025年7月30日,邵医生在个人账号发布的内容,她抱着刚接生的龙凤胎。

尽管我们已在治理网络暴力的路上逐渐向前,总体而言,对网络暴力的治理,目前还存在只能参照其他法律条款进行治理的问题。

2025年,互联网仍然喧嚣,针对网络暴力的维权也仍然举步维艰。且更多时候,我们难以定位出发起网暴的究竟是谁,或是其参与者已多到无法计数。

今天,我们重发此文,希望和读者朋友们一起追问:“普通人遭网暴维权为什么那么难?”

0130起网暴案只有少数构成刑事案件

网络暴力事件并不鲜见,网络暴力案件却不常见。

有专家认为,在法律层面,网暴不是一个法律概念,其本质是一种侵权行为。因此,对应的法规散见于多部法律中。

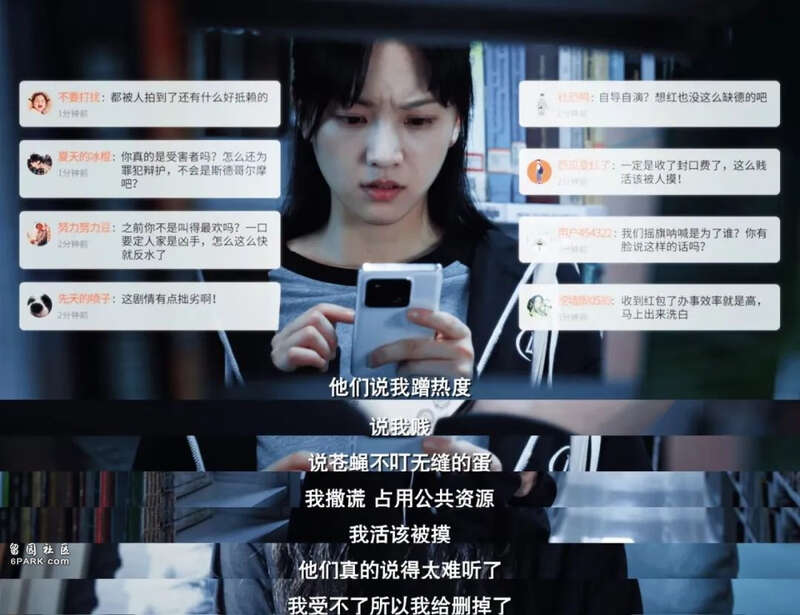

电视剧《时光代理人》剧照

电视剧《时光代理人》剧照

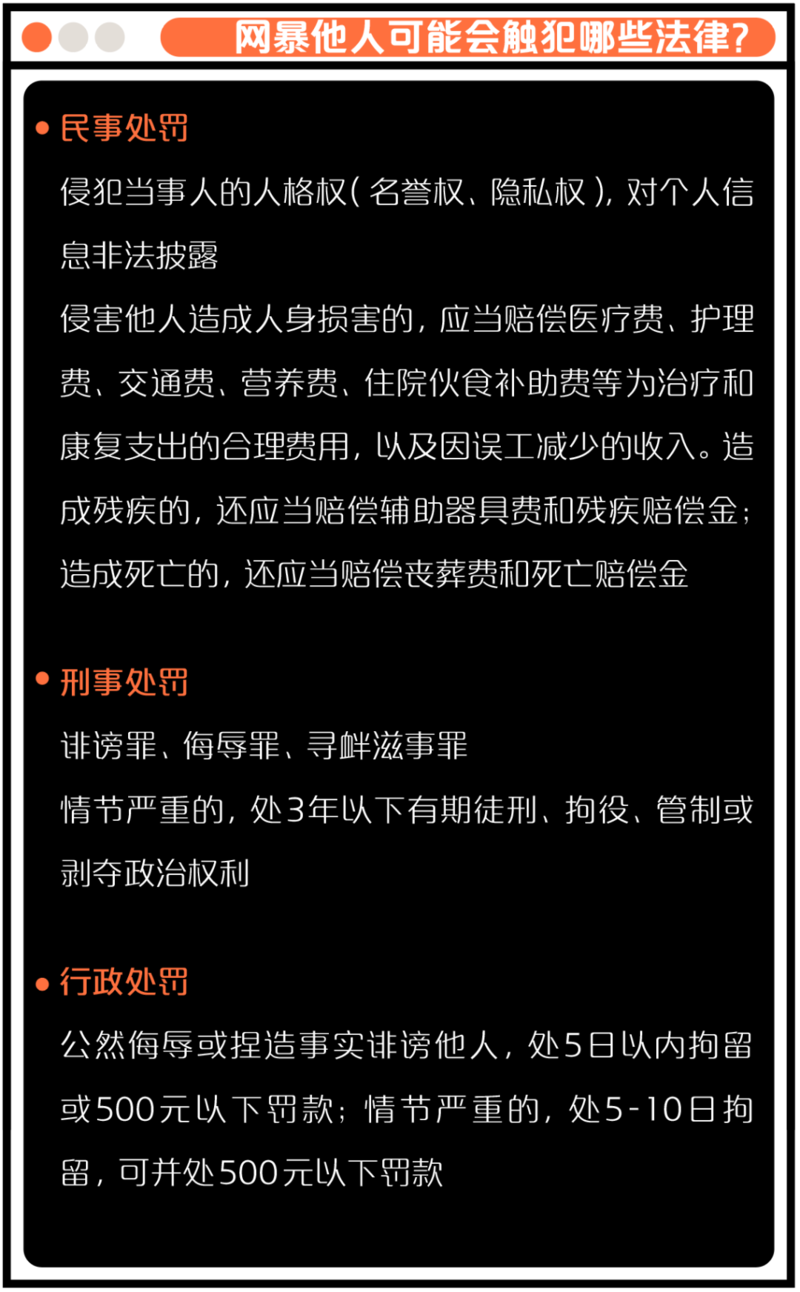

民法上,通常涉及“名誉权纠纷”“隐私权纠纷”“网络侵权责任纠纷”,而刑事犯罪一般有诽谤罪、侮辱罪,寻衅滋事罪等,《治安管理处罚法》也有相关规定。

在30起网暴案中,有14起案由涉及名誉权。

2006年,一名当事人因一则提案收到了不计其数的谩骂,包括百度贴吧3000多条人身攻击的言论。他最终以“侵害名誉权、肖像权、姓名权、隐私权”为由将百度公司起诉。

还有9起案件的最终罪名是诽谤罪、侮辱罪和寻衅滋事罪。在这些案件中,网暴者不止需要道歉,还会依情节严重程度被判处管制、拘役或者有期徒刑。

之所以判罚如此重,大部分是因为事态扩大,比如因为被网暴四川德阳女医生自杀、杭州女子取快递被造谣“出轨”引起社会恐慌等。

通过梳理发现,网暴案件大多为民事案件,只有少数社会影响重大、造成严重后果的案件才构成刑事案件。

根据最高法、最高检2013年发布的司法解释,同一信息点击、浏览次数达5000次以上或被转发次数达500次以上,造成被害人或其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果,或施害人在两年内曾因诽谤受过行政处罚并再度诽谤他人,均可被认定为侮辱、诽谤罪中的“情节严重”,达到刑事立案标准。

02他们只要1元精神抚慰金起诉就是为了出口气

能够通过司法途径讨回公道、维护权益的被网暴者已经很幸运,相比起敲敲键盘动动手指的代价,网暴的维权成本太高。

在2020年的一起网络侵权责任纠纷案中,辱骂原告李某某的微博账号实际使用者为朱某,并不是微博认证显示的安某,而且长达一年多的谩骂里,朱某大多数时候用“李破鞋”和“二奶”来指代原告, 并没有明确地提到李某某的姓名,这给确认网暴主体和搜集证据带来了一定困难。

因此,一些被网暴者会将平台一起诉至法庭,并不是真的想让平台受到处罚,而是希望平台能够提供网暴者的账号信息,以便更好锁定对象和整理证据。

为了这起官司,李某某一共支付了4万元的律师费用,最终只获得共计7000元的赔偿费用。

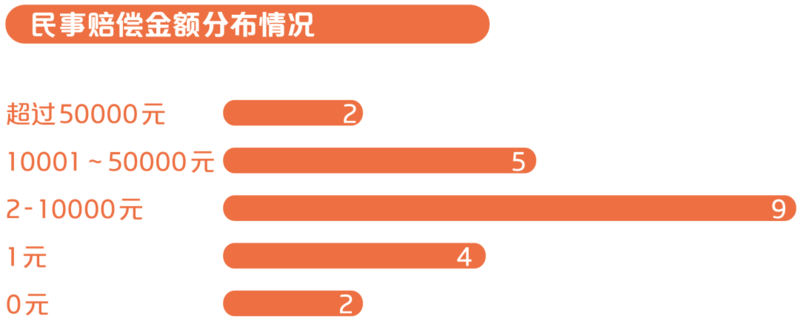

在这30起网暴胜诉案中,有22起带有赔偿诉求,这其中,道歉是基本配置,赔偿金额则不等,1万元以内的情况最多,占比一半,大部分精神赔偿金额都较低。

值得一提的是,有4位原告请求法院判处1元精神抚慰金,钱数不大,基本上只为了出一口气、讨回公道。

此外,明星网暴案件近年呈多发态势。对明星来说,由于职业的特殊性,他们需要接受外界更多的评价与讨论,网暴有时如家常便饭。

在杨紫与楼某某的网络侵权责任纠纷一案中,楼某某就认为,公众人物的承受能力比普通人要高,对他人的批评和指责应有一定的宽容度。即使她对杨紫“撕番”“走捷径送礼”的质疑并没有可靠准确的依据,也达不到侮辱和诽谤的程度。

那么,明星的隐私空间应该开放到什么程度?法院裁定,没有客观性和真实性的言论和辱骂,使个人社会评价降低,已经属于“过线”的范畴。

网暴不止发生在微博、抖音等开放性程度较高的社交平台,也可能起于熟识的微信朋友圈和微信群,甚至来自有过亲密关系的前任。

被网暴者不仅要面对陌生人的侮辱和谩骂,还要承受熟人朋友们的指责。有的患上了抑郁症,有的走上自杀之路。比起经济损失,他们经历的社会性死亡和精神摧残更严重,“突破了心理承受力的底线,失去了继续生活下去的勇气”。

央视新闻报道截图

央视新闻报道截图

在此次梳理的30起案件中,“杭州取快递女子被造谣出轨案”是为数不多的刑事自诉转公诉案件。

2020年7月,杭州女子谷铃(化名)去小区门口的快递驿站时,被隔壁便利店老板郎某某偷拍。郎某某与朋友何某某分别饰演快递小哥和对面小区独自在家带孩子的“小富婆”在微信上聊天,编造了“富婆出轨快递小哥”的剧情。

其后,谷铃向余杭法院提起了刑事自诉,请求以诽谤罪对造谣者依法惩处。2020年12月26日,据浙江省检察院通报杭州“女子取快递被造谣”事件,郎某某、何某某因网络诽谤他人被余杭警方立案侦查,自诉案件转成公诉案件。2021年4月,法院以诽谤罪判处被告人郎某某、何某某有期徒刑一年,缓刑二年。

央视新闻报道谷铃维权事件的视频截图

央视新闻报道谷铃维权事件的视频截图

这起网暴案,成为了2020年的“十大法律监督案例”,被最高检纳入精神性人格权刑事保护的指导性案例。

2021年以来,浙江京衡律师事务所律师郑晶晶接到了大量网暴案件的咨询,包括社会热点事件中的当事人,还有一些明星起诉粉丝的案子。她是本案谷铃的代理律师。

像倒下的第一块多米诺骨牌一样,向郑晶晶咨询的很多人表示,看到这一新闻后,才知道自己有应对网暴者的法律途径。

03网暴受害者,维权取证难

据了解,侮辱、诽谤罪在刑法中是为数不多“告诉才处理”的罪名。

也就是说,如果要追究网暴者的刑事责任,大多数时候只能通过自诉,起诉者需要自行举证。这意味着,应对网络暴力,除少数转为公诉案件外,都需要由起诉者自己准备证据材料。

电影《网络暴力》海报

电影《网络暴力》海报

浙江省人民检察院检察长贾宇在接受采访时表示,在“杭州取快递女子被造谣出轨案”中,检察机关用了近一个月时间取证,最后形成18卷案卷、76张光盘。

“这说明大量证据存在于网络上的案件,依靠公民个人力量取证维权是十分困难的。”贾宇说,在此案中,司法机关依职权取证,才能有效地保护被害人权利。“这也是该案转公诉的必要性之一。”

郑晶晶提到,刑事自诉相关的法律规定好像已经不适应现在网络环境的变化,普通人个人举证的难度太大。虽然法律规定,刑事自诉案件当事人向法院提供证据确有困难,人民法院可以要求公安机关予以协助,但这一条在现实中执行的障碍很多。

自诉人完成取证,向法院提交诉讼状和证据材料后,并非意味着案件就能顺利立案。郑晶晶表示,在刑事自诉案件中,由于证据收集的有限性,实践中存在“立案难”的状况。

电影《网络暴力》截图

电影《网络暴力》截图

根据相关司法解释,同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上,或者被转发达到五百次以上的,才算“情节严重”,构成刑事立案标准。但郑晶晶指出,在计算具体数量时,常常会出现一些操作性的问题。

由于律师取证的权限较窄,很难要求平台配合提供其所需的精确数据。

此外,郑晶晶还提到,这类案件立案门槛较高,无法在被告人缺席的情况下判决。如果立案时出现被告人“下落不明”,法院要说服自诉人撤回起诉,如果自诉人不撤回,法院可以裁定不予受理。

她说,在立案时,原告需向法院提供被告人的联系方式和地址,若法院在通知被告人时,出现了电话无人接听,或者文件被拒收的情况,就有可能认为被告“下落不明”。

电视剧《我们与恶的距离》剧照

电视剧《我们与恶的距离》剧照

“这是刑事自诉案件普遍存在的比较尴尬的局面。”郑晶晶说,“因为如果被告人知道你可能去起诉他,他只要恶意拒接来电,或者拒收法院的文件,那么案子的立案,甚至后期的推进都是很大的一个问题。”

“杭州取快递女子被造谣出轨案” 从刑事自诉转入公诉,有一个很好的结果。但郑晶晶坦言,“这个案子并没有改变目前刑事诉讼中比较尴尬的一个局面,就是自诉转入公诉到底是怎样的衔接机制,我作为律师也不清楚。”她希望之后能出台一些有可操作性的规定。

04数十万网友参与评论“法不责众”困境难解

漫长的诉讼和不确定的结果,并非所有人都能接受。

在郑晶晶的咨询者中,后续走完诉讼程序的并不多。

大多数人随着时间延长,网络暴力的伤害逐渐减少,“时间、金钱成本一旦超过承受能力,当事人自己就放弃了,”郑晶晶说,“最终咨询的十个人可能有一两个会选择起诉。”

多位律师和学者提到,在网暴案件中,存在着实名难、固定证据难、取证难等很多问题。这些维权的难点,又反过来导致施暴者更加猖狂,形成恶性循环。

韩剧《比天堂还美丽》剧照,网暴者被困在键盘里

韩剧《比天堂还美丽》剧照,网暴者被困在键盘里

在互联网上,网民们大多靠昵称互相识别,现实世界中的姓名、年龄等个人信息都被隐藏起来。而要起诉网暴者,第一步就是向法院起诉平台方,要求平台履行信息披露的义务,提供账号使用者的真实身份。

垦丁律师事务所律师麻策提到,平台方有时只能提供注册者的手机号,没有姓名、身份证号,还是无法确认账号主体。如果由律师发函给移动运营商,要求提供某个手机号的信息,出于保护用户隐私,诉求往往难以得到回应。

北京京师律师事务所律师王琮玮介绍,在北京互联网法院,遇到这样的状况时,法院会协助发函调取信息。但对于法院如何处理这样的情况,并没有硬性规定,有些法院也不会协助当事人。

在郑晶晶看来,应当针对这中间的具体流程出台相应司法解释,对这一步骤进行规范。

麻策还提到,有时也会出现注册的身份信息和使用者不一致的状况,身份证信息或手机号被冒用、借用,更增加了受害人取证的难度。

电影《恶意》官方剧照 图源豆瓣

电影《恶意》官方剧照 图源豆瓣

除此之外,在网络暴力下,还容易遇到“法不责众”的困境。

面对一个事件,上万乃至数十万网民都参与了评论,在这种情况下,司法部门无法对所有人进行处罚。

江歌案引发广泛关注后,江歌的母亲江秋莲遭到诸多网友谩骂。她曾向媒体表示,针对侮辱诽谤她的网友,她曾奔赴全国多地法院对侵权网民提起多起刑事自诉。即便如此,她最终起诉的对象也只是极少数“带头者”。

她曾以侮辱罪、诽谤罪对两名网友提起过刑事自诉。

其中,被告谭某因发布与江歌案有关的系列文章及漫画,以侮辱罪被判处有期徒刑一年,以诽谤罪被判处有期徒刑九个月,决定执行有期徒刑一年六个月。

电视剧《我们与恶的距离》剧照

电视剧《我们与恶的距离》剧照

“网络暴力一个重要特点在于施暴者的责任被稀释”,中国人民大学新闻学院讲师董晨宇接受采访时曾表示。

比如在“上海女子打赏跑腿小哥200元疑似因网暴自杀”案件中,单个网友往往不会认为是自己的行为导致了当事人自杀,因为个体行为实在微不足道。

郑晶晶也对施暴者“责任稀释”的问题深有感触。

有时候网友评论只是在表达个人观点,也未使用侮辱性词汇,从内容来看并不构成网络侵权;但于受害者而言,你一言我一语会累积成巨大的舆论压力。

她坦言,“这也是这种案件最难、最无解的地方。”