最近有网友开车看到一张指示牌,觉得有趣就拍了下来。

从下往上看,甲茶的“Jia”错写成了“Ja”。

这算好的。

更离谱的是里面把中国拼错了,“China”被误写为“Ching”。

很多外国游客慕名而来参观FAST观测基地,如果他们看到这词,可能会联想到一个歧视中国人的概念,这就不好了。

吊诡的是最近半年,不止一次把China拼错了。

有人去某个古镇旅游,宣传牌上“美美与共”四个词翻译成为了“美国与美国共享全世界:

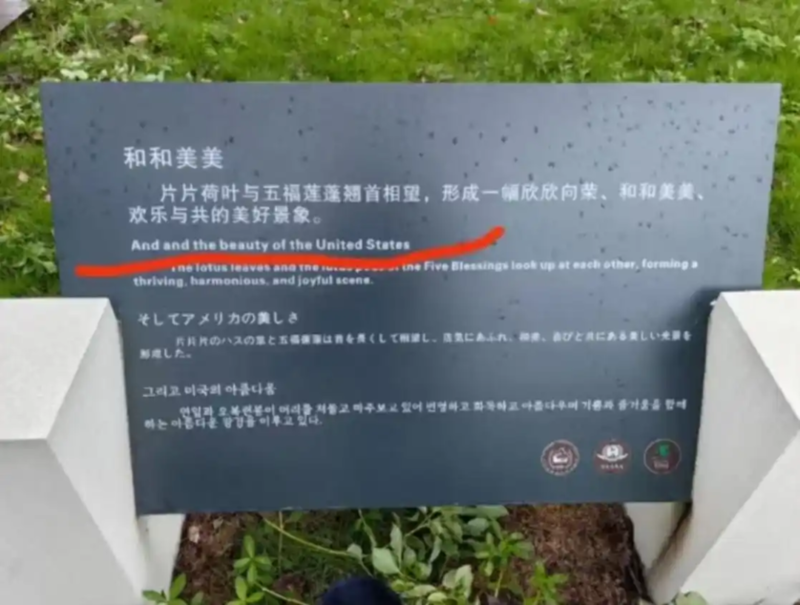

有人发现武汉东湖景区的标识牌也出现这样一幕,因为它把“和和美美”写成了这个样:

动不动把美国挂嘴边这招真不新鲜。

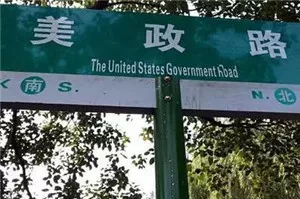

2014年,网友发现杭州一条美政路被翻译成了美国政府路。

不远处的复兴南街成了文艺复兴大街。

时间变换,很多事情并没有沧海桑田,当时的网友和现在有一点相同,那就是都喜欢感慨一下:

赶紧去打卡,不然它就没了。

事实上,要找出这样的低级错误没有一点难度。

之前,河南开封一处指路牌,把北宋都城东京竟译成:Tokyo。

海南三亚一块道路指示牌把严禁疲劳驾驶,翻译成了:务必疲劳驾驶。

外国人看不下去了,他们提醒后,当地马上更正。

所以这不是一两个字词的细节问题,影响其实不小。

毕竟机械翻译下中国人不会看,外国人看不懂,最后还重做一份意味着资源的浪费。

再者,有些翻译非常不正确,让人反感。

当然不可能所有公共场合的文字都没问题,关键在于出现一批后迅速找出一批。

2022年,宁波进行过外语标识纠错活动。两个月间,累计收到市民上传的纠错信息429条,问题图片520张。

最后形成107条有价值的反馈意见,包括拼写错误、机械直译、翻译错误、语法格式错误、译写不一致等各类典型错误。

成果丰富,这可能也是宁波多次入围外籍人才眼中最具吸引力城市十强的底气所在,因为要站在外国人立场上思考问题。

但问题总不可避免,那怎么显得咱们不吃亏呢。

有的景区就犀利翻译道:“法国和中国的早梅”。

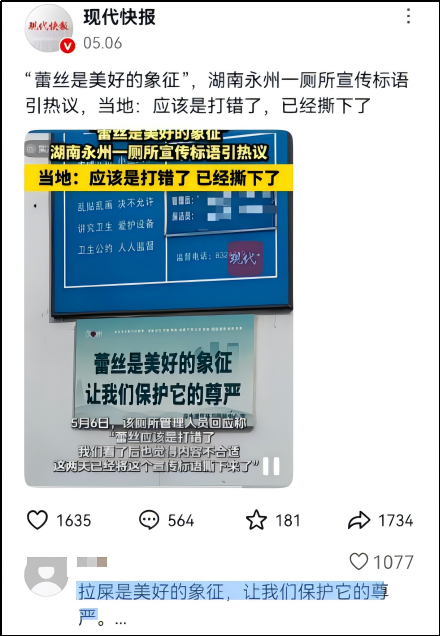

最近热议的第二个官方文字问题是标语抄袭。

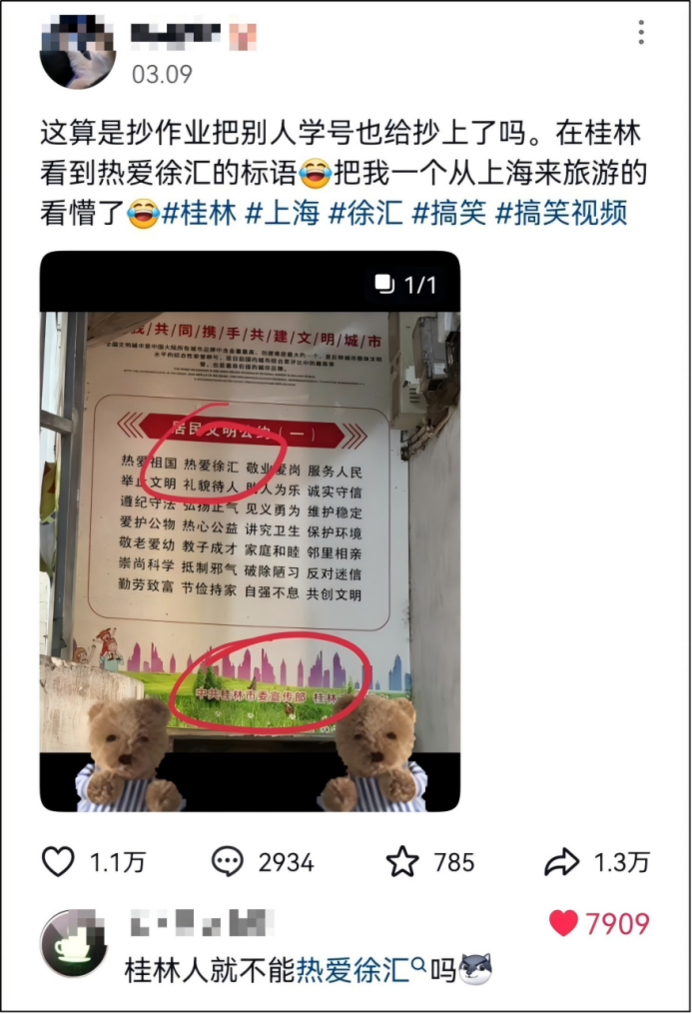

桂林一处标语里莫名其妙出现了四个字:热爱徐汇。

网友表示这没什么大不了的,广西桂林人就不能热爱上海徐汇吗?

可以啊,在遥远的地方有一个人狠狠爱你,那太棒了。

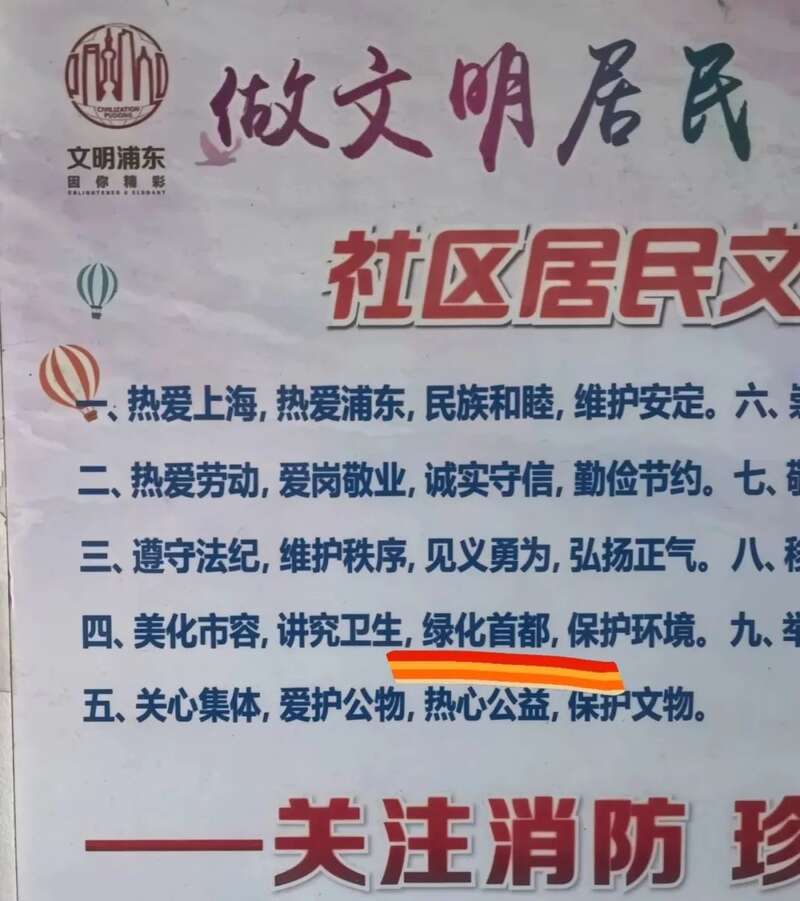

所以上海浦东人也能呵护首都北京,

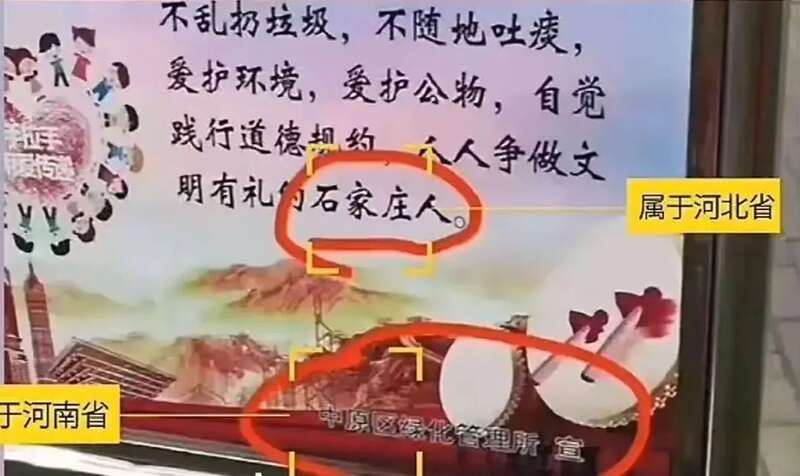

河南郑州人也能争当文明有礼的石家庄人。

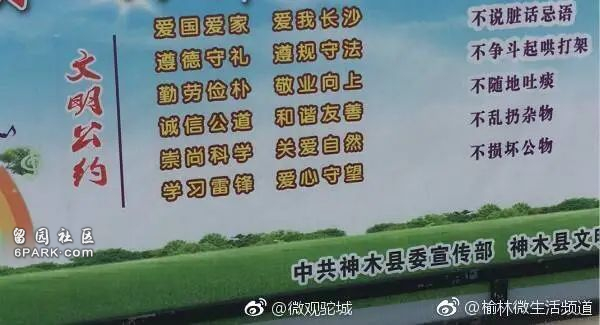

往前一番2017年,陕西神木街头的文明宣传标语,开头第一句话竟是“爱我长沙”。

当然,最离谱的是兰州一个社区居民的宣传文字。

它说要建设好山东临沂的同时,还出现了其他8个错误,各个让人笑掉大牙。

一来二去之间,看似文案抄袭了,实际上是一种致敬。

好的作品就应该继承发展。

但在AI遍地走的当下,我们还是应该避免低级错误的。

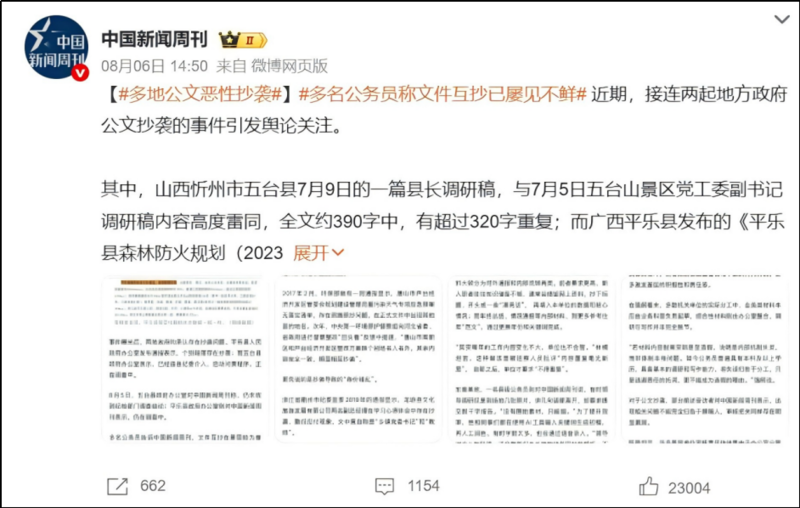

最近热议的第三个官方文字问题叫:文件抄袭。

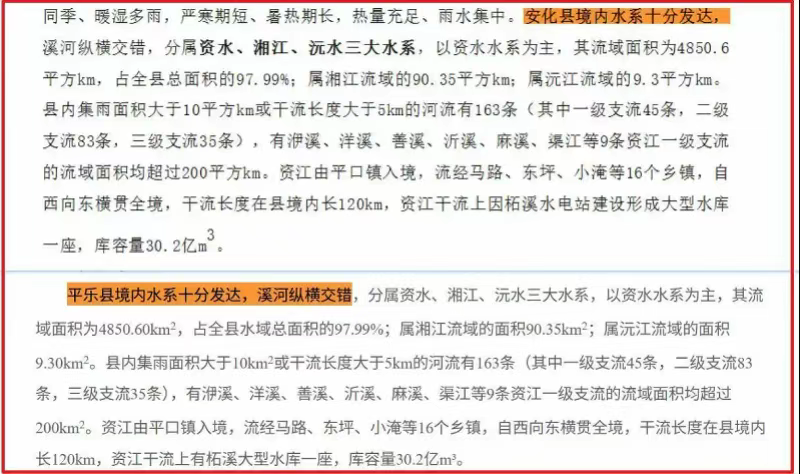

两个相距500公里的县的水文介绍,竟然一模一样。

原来,广西平乐县政府网站上一个文件抄袭了湖南安化县的。

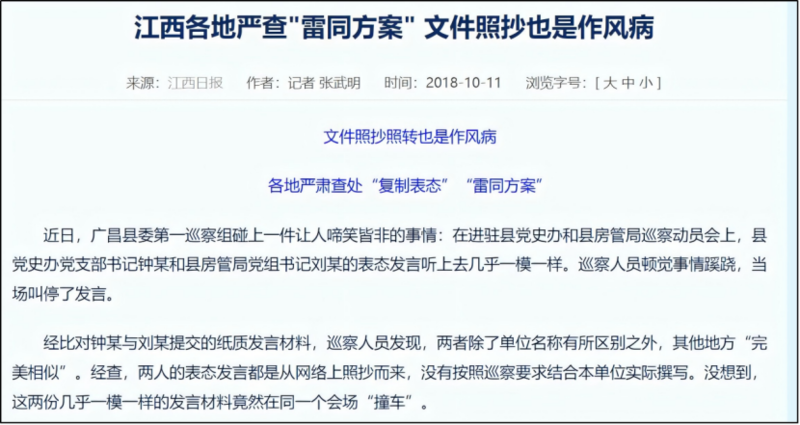

2018年,资溪县多个单位在发言材料中内容雷同,一查发现他们在网上抄了同样的内容。

要怪就怪网络世界就这么小,撞车就这么容易。

看到这里有人怒气腾腾地斥责,这太草台班子了吧,说这影响非常恶劣。

但我觉得,一味苛责抄袭的意义不大。

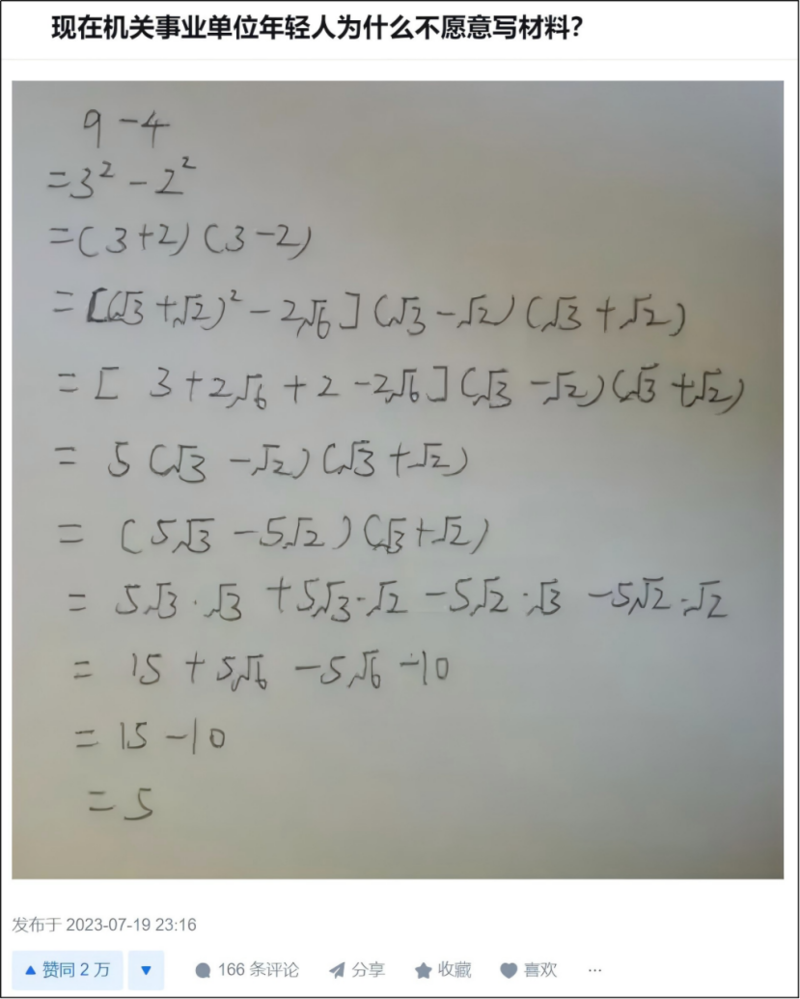

因为我们要知道一点,就是为啥年轻人不爱写材料了。

知乎上有各种吐槽,说明明一两句话就能强清楚得事非得写好几页。

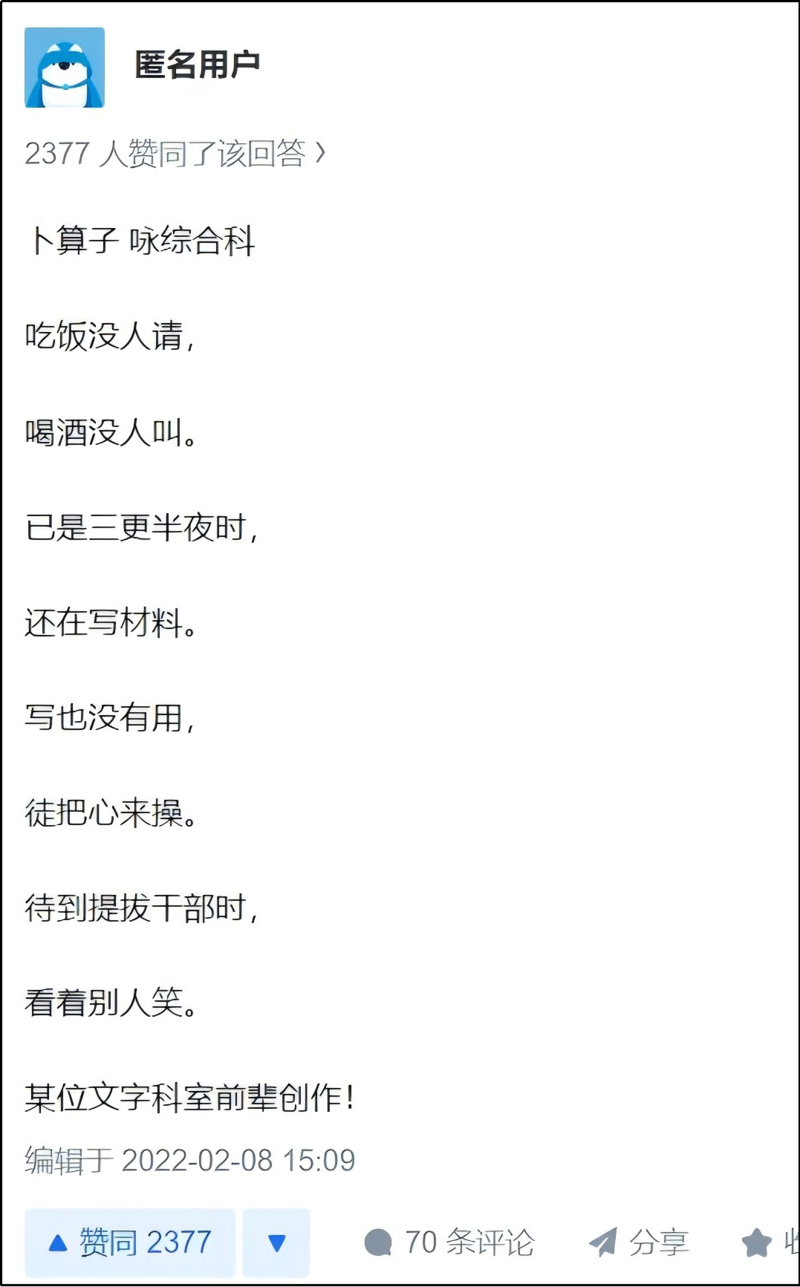

说半夜三更时还在写材料。

说发际线一路上扬,体检报告一路红灯。

这些吐槽未必真实,但反映的事实却很直接:普通人不能不写材料。

从以往工作留痕和展望未来工作的角度,都需要写材料,填表单。

这能证明你做了什么工作,万一出事了在责任厘清上也不至于太被动。

所以写材料是保护你的一种手段。

但这容易走偏。慢慢地,工作好不好材料说了算,哪怕你业务做得再漂亮,最后,干得好不如写得好。

既然如此,就要花大力气在这方面。

所以写材料容易变成纸上雕花的事。

但问题也来了,越是认真写越累。

因为很多人对于工作情况还没时间了解,就被逼着写;而且遇到奇葩的修改意见,就会改来改去没完没了。

那只能通宵达旦地干,这本身就会耽误了不少本职工作。

只是重复低效繁琐的工作倒还是小事,就怕给自己制造精神困境。

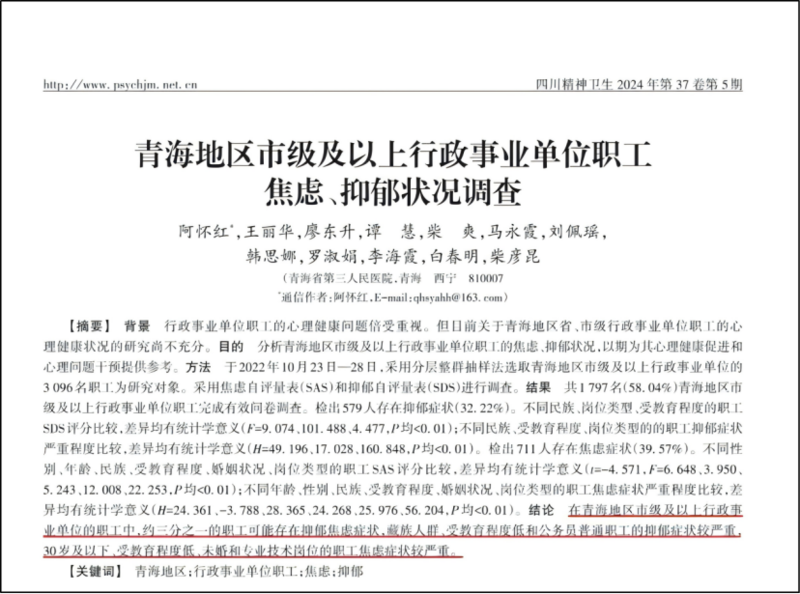

青海的一份调查显示:

青海地区市级及以上行政事业单位职工焦虑、抑郁状况,结果显示约三分之一职工存在相关症状。其中,藏族、受教育程度低及公务员普通职工抑郁较严重;30岁及以下、受教育程度低、未婚及专业技术岗位职工焦虑较严重。

神奇一幕出现了:体制内的抑郁率不见得比高中生低。

所以写材料成了件劳心费神的苦差事。

既然这么苦为啥还有人络绎不绝投身其中呢?

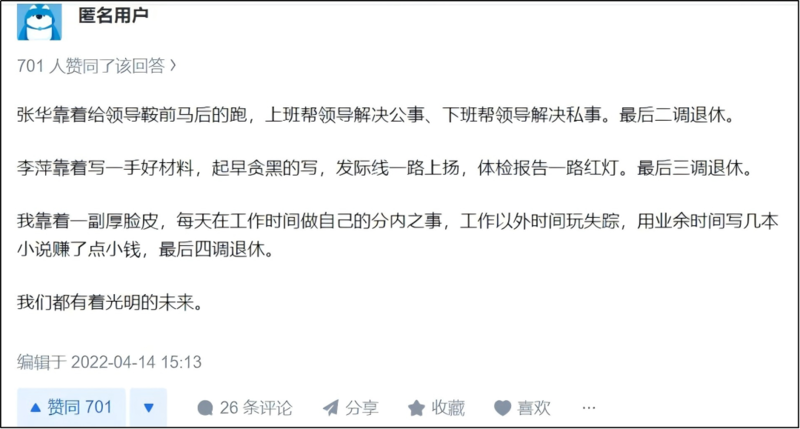

一种解释是很多人觉得笔杆子能熬得出头。甚至出现了升职加薪快的都是写材料的观点。

但这些说法没什么依据。

反而可能写得好以后都是你写,想不写都不行,升职加薪就更别想了。

所以写材料带来的边际效益并不高。

许多被夸笔杆子的过来人都吐槽过:

“其实你比谁都清楚,领导的办公桌上那么关乎未来的名单里没有你,那些灯火通明的深夜,那些榨干脑子的稿子,那些推倒重来的煎熬,那些牺牲的健康与陪伴他们堆砌的并非通往更高位置的阶梯,而是将你越埋越深的文字坟墓,可你停不下来。”

每个人都会计算自己青春的意义,奋斗的价值,然后决定未来怎么办。

其中,有一种情况就是你糊弄我,我糊弄你,然后就糊弄出了各种离谱错误的文字。

只能说各方都有点小问题。

浙江宣传关注到了这些现象,写了《给“表哥”“表姐”减减负》《“困”在材料里的年轻人》等文章。

后者文词还优美,对仗尤工整。

比如,“无米之炊”,难施拳脚。

比如,“陷于套路”,消解创意。

比如,“过度雕琢”,内卷焦虑。

再如,“无穷无尽”,感到迷茫。

可能源于“工作干没干,材料说了算”的形式主义。

或许因为“只管压担子,不管搭梯子”的用人观念。

也可能出于“业务不过硬,心里总发怵”的本领恐慌。

脚下多沾些“泥土气”。

笔尖多注入“思考力”。

案头少一些“非必要”。

只是不知道为这一篇材料,又有多少人熬了多少个通宵。

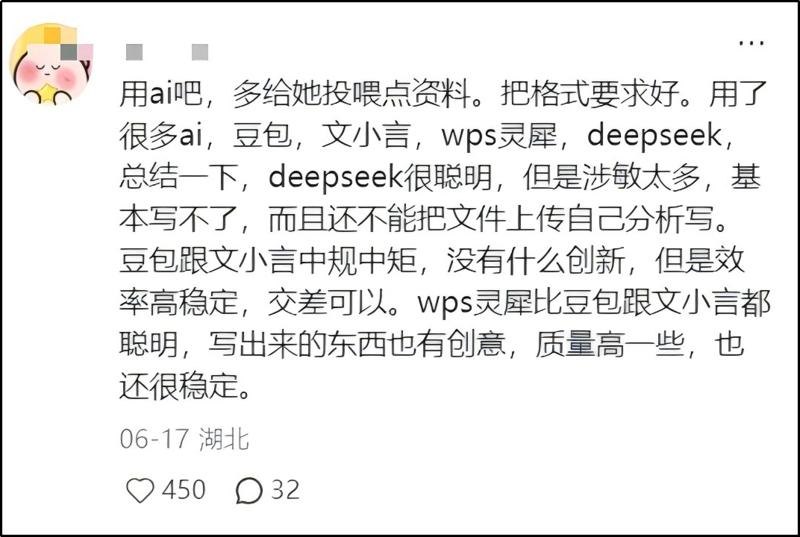

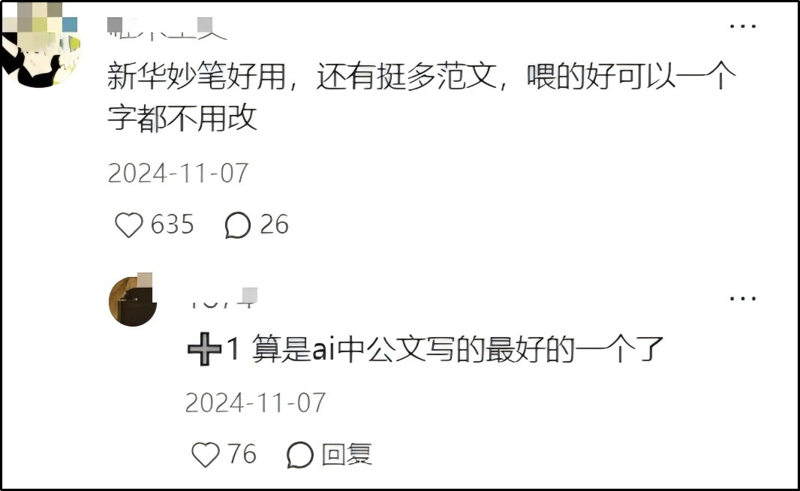

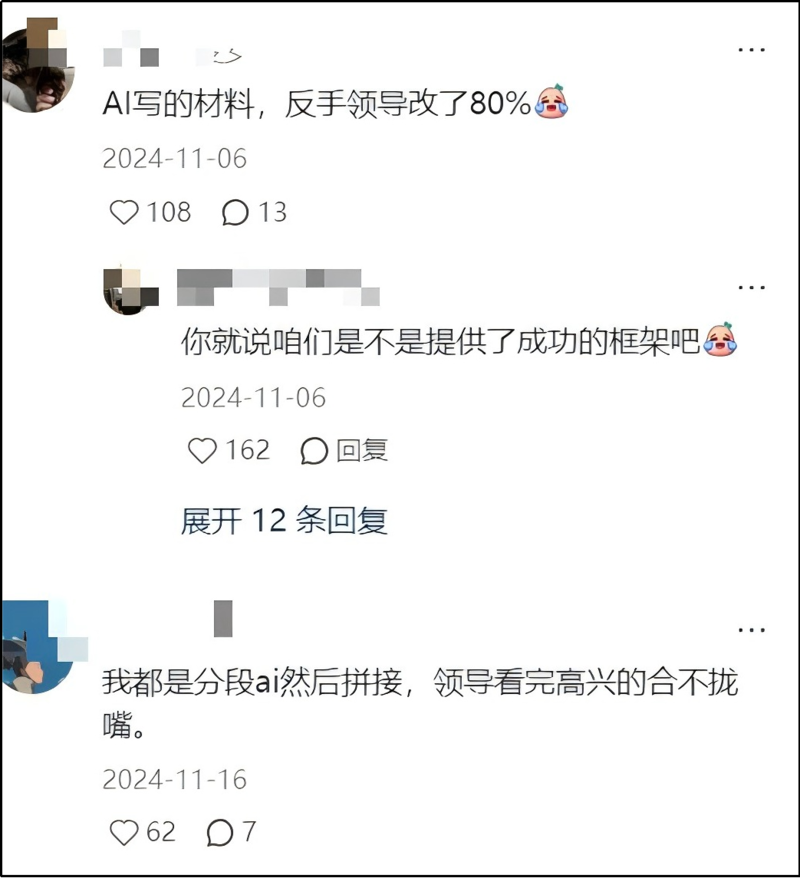

好在现在AI也出现了,它能让文章的逻辑和文采都提升一个维度。坏消息是AI不敢触碰很多内容。

这时候很多人反而有了罪恶感,觉得文字不是自己想出来的,就害怕自己会被替代。

别妄自菲薄了,能用好AI,本身就是一种能力。

更何况材料写得好不好,全看领导一张嘴。

既然如此,那这种耗费心力的事就让AI去折腾。

人应该腾出精力来做其他务实的事,不是吗?

而且也不是年轻人不爱写,老同志们都不爱写,不是吗?