在朋友眼中,台大会计系毕业的陈韵竹,本可选择一条明晰安稳的会计师之路;她却偏偏转了弯,踏上一段贴近本心、充满未知的创业旅程。从创办桌游店、密室逃脱空间,到合伙成立企划顾问公司 Plan b,以及新型态住居品牌 Alife,十多年来,她始终相信,唯有通过真实的体验,才能创造出一个能跳脱旧框、对话本质的场域。

此外,陈韵竹也是一位经验丰富的策展人,自 2015年起,便和Plan b创办人游适任(Justin)率领Plan b团队参与《台北文创记忆中心》的策展企划,到今年正好满十个年头。十年来,陈韵竹连续为台北文创记忆中心策画了以正体字、米、流行音乐、早餐店文化、广告超有市、理想居所为主题的展览,展出内容无一不是从台湾人的生活肌理中提炼而出的文化记忆,先后得到德国国家设计奖、德国红点设计奖、德国iF设计奖、台北设计奖等14座国内外设计大奖肯定。

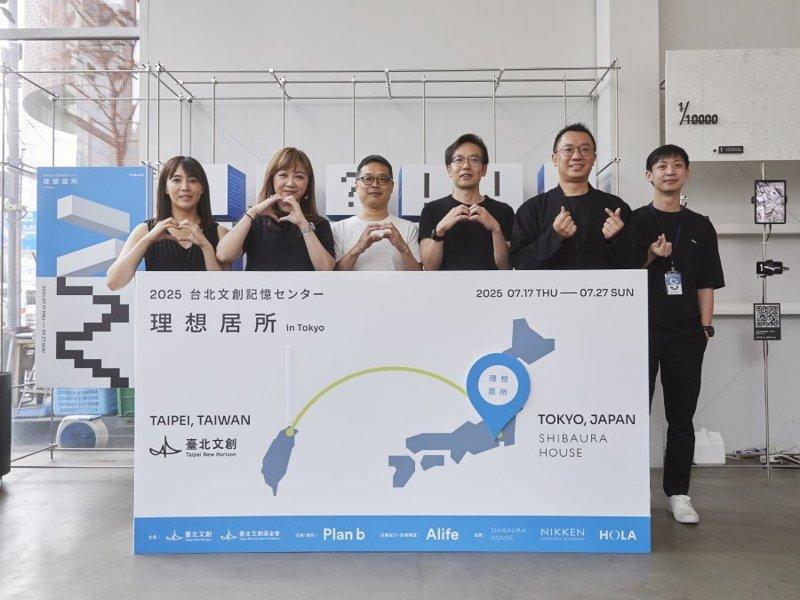

2025年7月,陈韵竹和团队一起,带着「台北文创记忆中心|理想居所 in Tokyo」,来到位在东京芝浦的 SHIBAURA HOUSE,在这栋由日本普立兹克奖建筑大师妹岛和世设计的大楼中,为开办十年的台北文创记忆中心移展国际缔造新猷。

台日共编「家」的轮廓与记忆

「理想居所 in Tokyo」是2024「台北文创记忆中心|理想居所」的延伸,这个特展去年底另一位普立兹克奖建筑大师伊东豊雄设计的台北文创大楼展出时,吸引了近2万人次参观。东京移展延续了台北展的策展内容,从台湾的居住文化出发,探究不同时代的台湾人对「家」的定义、对居住环境的选择、还有居所与理想生活之间的关系。

如何让日本观众有所共鸣,是陈韵竹从开始就反复思索的问题,「芝浦距离我们熟悉的观光景点如银座、涩谷其实有一小段距离,因此我们所设置的观展对象不仅限于关注艺文设计领域及台湾文化的族群,还有附近的居民,甚至是来这里玩耍的小朋友也是我们想去沟通的TA(Target Audience)。」

协力策划的空间设计团队根据SHIBAURA HOUSE开放、类社区型空间的特质,将整个策展化为一趟「回家」的旅程,「这里并不是目的性很强、特地来看展的场域,所以在形式上,我们希望它可以更好玩、更生活化,并融入台湾的元素。」陈韵竹说明,展场自一楼延伸至二楼像是从街道走入巷弄,一路穿越店家与公园,途中还可见弹珠台、套圈圈等台湾童玩的设计。

五楼的「Home」展区则摆放着大量文本方块,上头写着关于「家」的词汇,让观众从语言感受各国文化对于居住的多元诠释,还设有旅日语言学家黄竹佑录制的有声故事,通过聆听,观众得以理解人们由古至今对于居住想像的变化。

和台北展一样,东京移展同样获得了株式会社日建设计Nikken Sekkei鼎力协助,特别在其东京本社的多体感延伸实境(XR)场域,以1:1比例呈现「将居住生活延伸至城市空间」的各式案例,让观众通过交互设备,亲身体验居所与公共空间的界线不再明确、居住空间正在「共享化」的有趣现象。

你的理想生活是什么?

不过,陈韵竹也特别强调,他们并非想策划一个都市规划展,焦点始终在于「人」,回归我们真正想过的生活样貌。「假如你理想的生活是亲近自然,那此刻又为何选择在都市里奋斗呢?」她举例道,这正是许多现代人会出现的矛盾,「从理想回推,才能知道自己该往哪个方向前进。我们希望这个展览能让大家去思考,真正想要的生活到底是什么模样。」

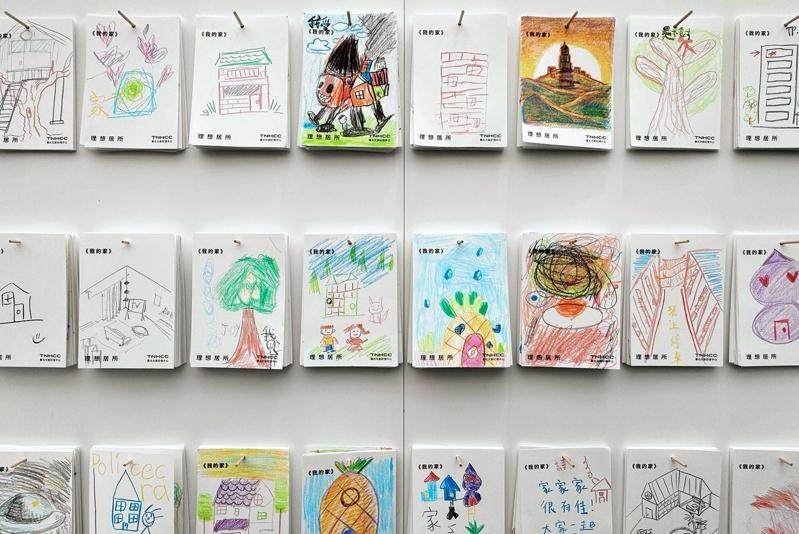

为了打开想像,「理想居所 in Tokyo」与台湾 HOLA 和乐家居合作,设计出各式家具的贴纸,让大人与小孩都能用简单的方式,在画卡上进行拼贴创作,在展览中留下心目中最理想的居住空间样貌。此外,台北展观众用色笔一笔一笔画出来的「家」,这次也原封不动地被带到东京展出,用图像打开台日交流。

若要谈及日本与台湾在居所上最大的差异,尺度无疑是最鲜明的分野。与巨型都市(megacity)东京相比,台北的生活机能相对能在更小的范围内被满足,也使得结合日常的企划得以更容易延伸到城市里头,「因为我们的尺度相对小,到哪里都方便,取得服务的时间成本也更有弹性。」陈韵竹解释。

而对理想居所的想像,则是会随着时代推移、个人年龄和身心状态不断变化。陈韵竹以自身为例说明, 10年前的她会毫不犹豫地将生活机能摆在首位,仰赖大众运输出行;如今的她更需要舒适宽敞的空间,许多生活需求也可以通过外送服务轻松达成,理想的居住地点因此得以往蛋白区移动;展望10年后,她可能会期待多地居的生活方式,以更有余裕的姿态在各种场域中寻找刺激与灵感——但无论何时何地,都必须有张舒服的大床。

在创意饱和的时代里寻找新的可能

Plan b创立至今已满15年,从新创团队发展成如今规模化的公司,陈韵竹感激最内核的成员依然陪伴左右。即使角色有所转换,初心依然,也正是这份深厚的信任,让Plan b与Alife两家公司能够顺利协作,共同推进每个企划。

早期团队人手短缺,伙伴们总是各个一打多,任劳任怨、卯足全力。然而,当团队转型为公司,新进职员未必都将公司视为梦想在拼,尤其MZ世代更看重工作与生活之间的平衡,如何善用彼此专长、有效合作,成为每位老板共同的课题。陈韵竹也期待自己能在这样持续调整协作模式的同时,找到一个更从容、更有余裕的工作节奏。

从设计、策展、品牌顾问到文化研究,Plan b运行的项目领域多元,面对这个几乎所有创意形式都曾被实践过的时代,陈韵竹始终不断思索:「我们可以用什么方式,才能真正传递出内容的内核价值?」这不只是设计体验的一环,更是企划的本质所在。正因如此,从企划到运行,团队总会不停地回头叩问要解决的问题以及真正想传递的消息。

这样的提问,也是每一档台北文创记忆中心展览诞生的起点,通过各式切角勾勒大众与台湾文化之间的共鸣,构筑文化自信。在 2016 年的首场展览中,以我们习以为常、却在华语世界中成为少数用户的「正体字」为题,找来Bito甲虫创意与设计师张溥辉等团队合作,试图跳脱「华国美学」的既定印象,重新发掘正体字的美感。此后,策展主题从米、音乐、早餐、广告,一路延展至理想居所,从设计领域出发,逐步踏入常民生活,在城市的各个角落播下文化与美学思辨的种子。

偶时来Plan b面试的人会提起,曾被某一年的台北文创记忆中心展所触动,都会让陈韵竹很感动,原来自己所策划的展览、整理归纳的资讯真的触及并影响到一些人。她最钟爱的是2018年的「Memory & Music」展,展览以理性的数据为经,感性的旋律为纬,回溯五十年、每一年挑选一首代表歌曲。那不仅是时间的编年,也是记忆的情感拼图。「每当大家聆听那年的歌,就像回到了某个当时的片刻。」她说,那正是「台北文创记忆中心」所想传递的「文化记忆的共鸣」。

在一次次的设计与策展中,陈韵竹始终不追求标准答案,而是执著于那些值得反复探究的好问题。她与团队、与观众一同摸索,试图在经验与感知之间,创造出那些令人驻足思索、心生悸动的链接时刻。

(本文经台北文创授权转载,原文刊载于此)