相信在学英语时,每个人都被“through”、“though”、“taught”和“thought”……这一系列形近词折磨过。

其实不光是我们看着头晕,英国人自己看着都头晕。

所以在上世纪六七十年代,英国曾经大规模推广过一种44个字母的字母表,意图绕过传统英语的种种混乱。

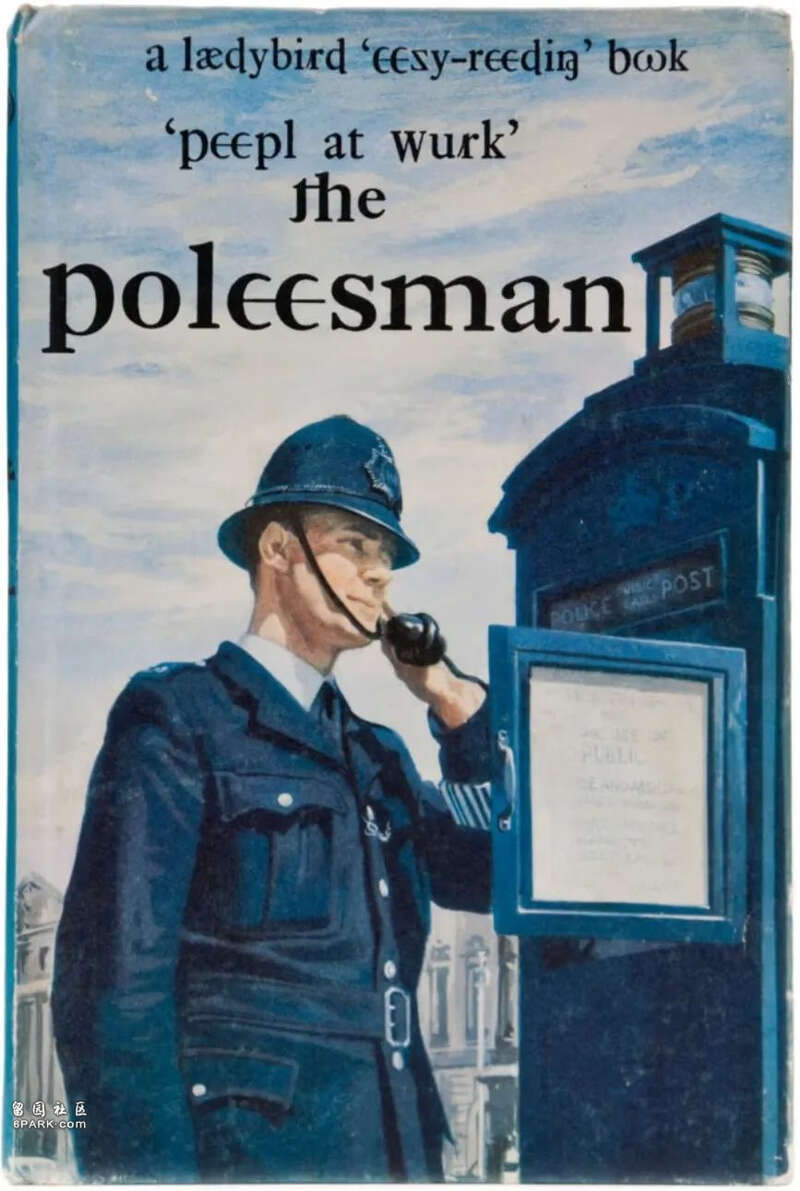

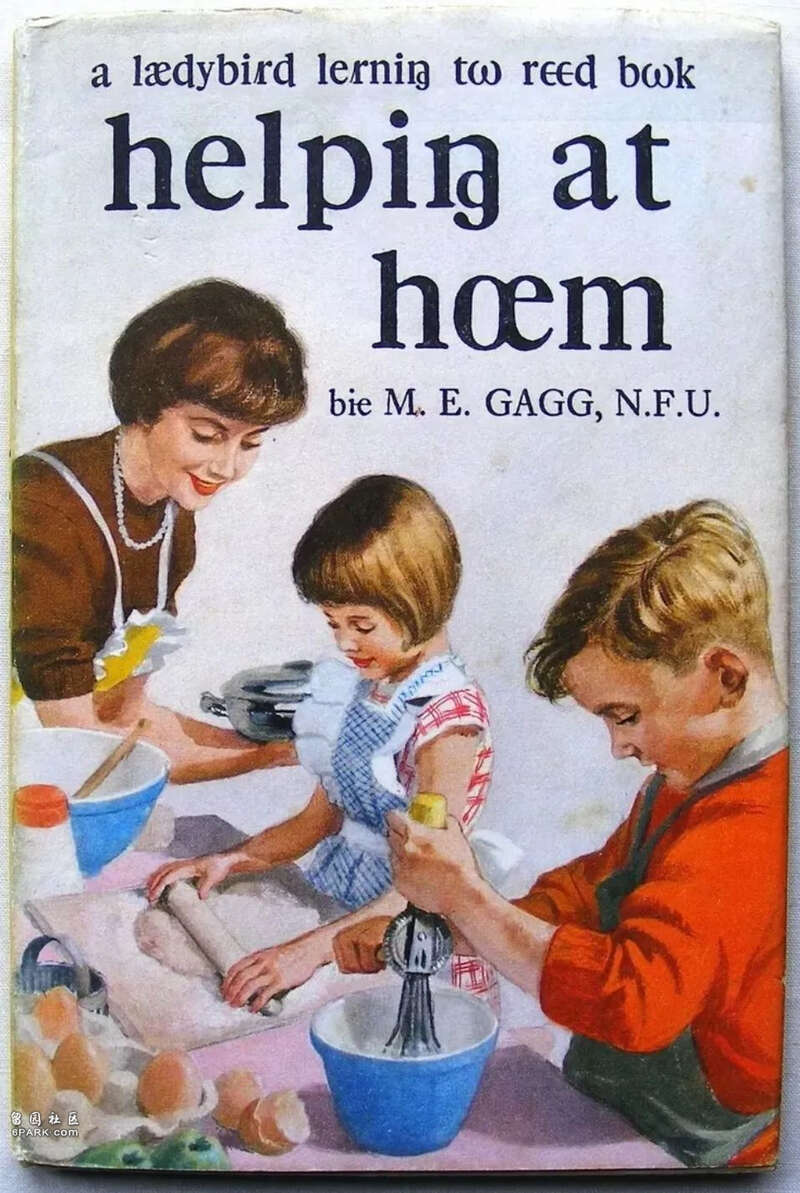

比如下面就是1966年出版的《瓢虫》系列,虽然字母发生了相当大的变化,但你大概能比较直观地猜出原文:

“a ladybird ‘easy-reading’book”

“people at work “

“the policeman”

(“新式英语”写成的画本)

(“新式英语”写成的画本)

不难猜想,如果将这种字母表推行下去,我们今天看到的、学到的英语将会非常不同,几乎可以说是“简体英文”和“繁体英文”的区别。

但显然,在我们这条时间线上,这件事并没有发生,英语还是那个英语,“简体英文”则早已失落于时间之中,绝大部分人都没有听说过它。

更让人没想到的是,曾经大规模学习这种新式字母表的小学生,后来有很多成了“半文盲”——他们在人生学语言最快的时候学的是另一种拼写方式,此后一直都很难改回来。

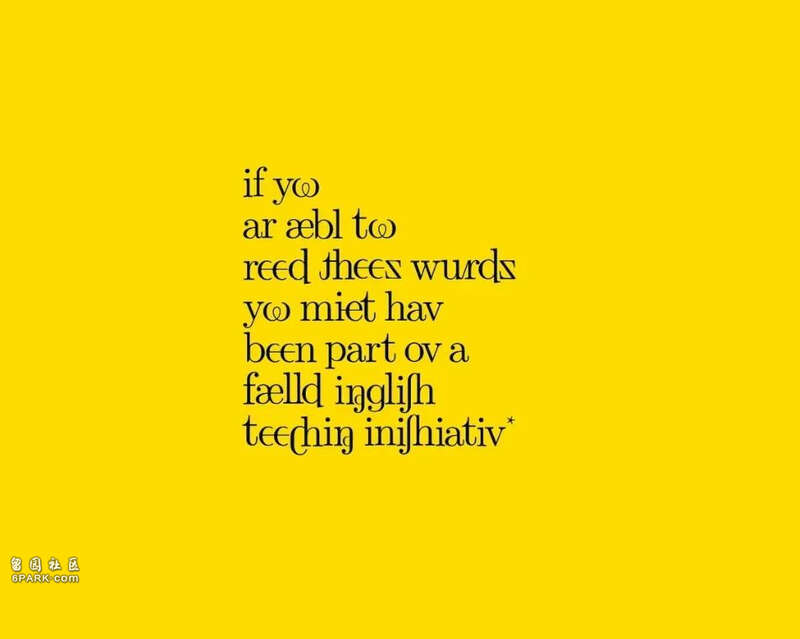

下面就是一段用“简体英文”写成的话,大家可以猜一下写的是啥,答案放在文末。

(其实还挺好猜的?)

(其实还挺好猜的?)

英国女子Judith Loffhagen就是受害者之一。

在她女儿Emma的印象中,Judith一直是很爱读书的人,她会同时参加三四个读书俱乐部,孩子们在学校学习的课本她也如饥似渴地阅读,给孩子带的午餐盒上永远有她的手写笔记,每天晚上都会写日记,冰箱门上永远贴着不同单词的抽认卡……

即便如此,在Emma看来,妈妈仍是她见过拼写最差的人,而且不是一般的差。

从小学开始,Emma就要负责为妈妈检查工作邮件,即便是小学的Emma也可以轻易揪出邮件中的大量拼写错误。

这曾让Emma百思不得其解——一个每周都能读完好几本书,还能完美引用莎士比亚名言的人,为什么连“Me”都不会拼?她是怎么写成“Mee”的?

偶然一次,Judith对她解释说,这是因为她“学错了字母表”:“去搜一下,那是一个实验,但现在已经不存在了,以前叫ITA。”

一开始,Emma还以为她在开玩笑,或者把音标记混了,但后来她上网查了一下,确实发现了所谓的ITA,也就是“Initial Teaching Alphabet”,初始教学字母表。

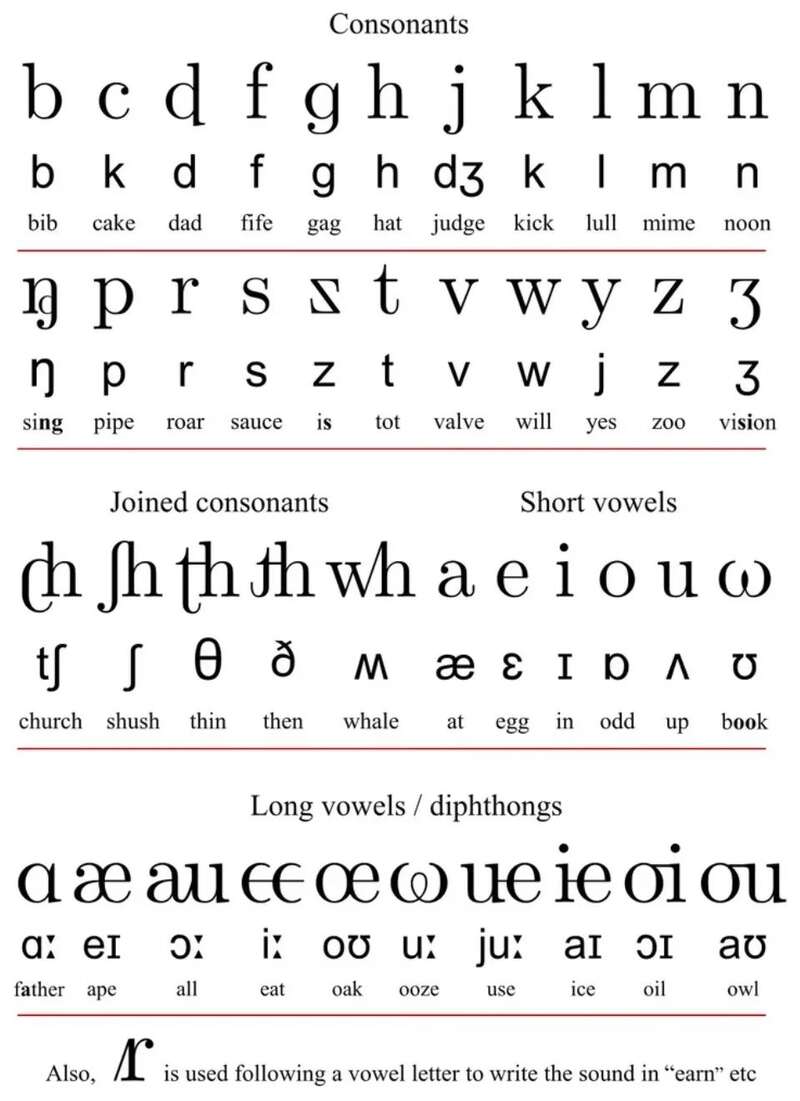

对她这个英语母语者来说,这张表真是即陌生又熟悉,有很多熟悉的字母,但也有些很奇怪的改写:里面带一个“g”的“n”、倒着的“z”,连着的“c”和“h”……

(ITA字母表)

(ITA字母表)

原来,Judith提到的“ITA”是一项激进却鲜为人知的教育实验,于上世纪六七十年代在英国试行。

专家们认为ITA能帮助儿童更快地学会阅读,于是一夜之间改写了成千上万儿童的拼写规则,但因为种种原因,ITA随后并未推广下去,渐渐销声匿迹。

现在的人们很少听说过它——但学习过它的儿童们却很难真正忘记它。

几千年的发展中,英语吸取了太多其他语言的元素,导致其大概44种音素每个都有多种拼写方式,比如“Eye”里的“i”音,就有超过20种可能的拼写;

另一方面,即便同样的字母组合,在不同单词中发音可能又完全不同,比如前文提到的“through”、“though”和“thought”中的“ou”。

在1953年的一场议会辩论中,保守党议员James Pitman爵士猛烈地批评了英语:“我们荒谬、不合逻辑的拼写才是孩子们阅读困难的主要障碍!”

数年之后,ITA诞生了。它有44个字母,每个字母代表一个独特的发音,旨在彻底消灭传统英语的混乱,教会孩子们快速阅读。

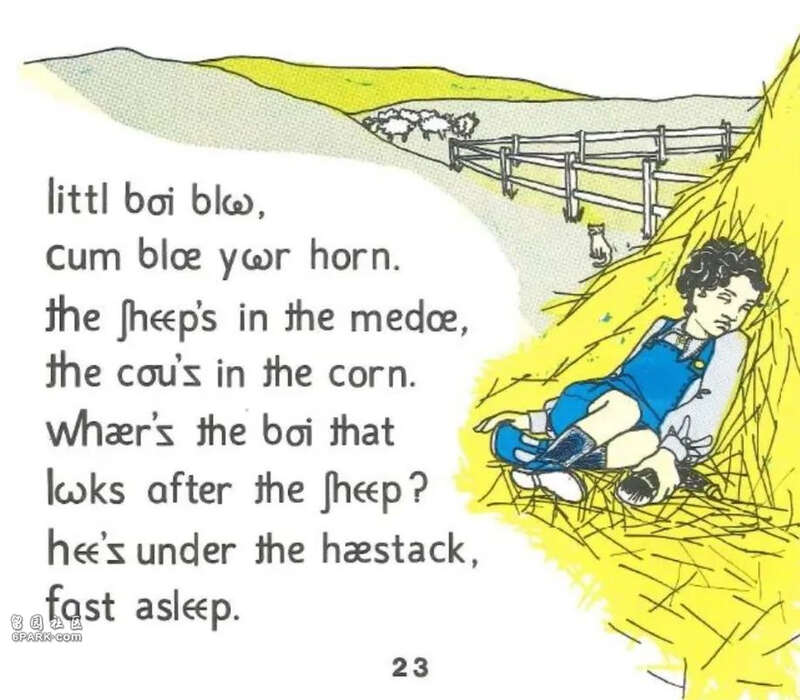

(用ITA写的幼儿画本)

(用ITA写的幼儿画本)

起初,英国有许多人对ITA寄予了厚望。到1966年,全英158个教育机构中已有140个试用了ITA,在旗下至少一所学校中教授这种“新式英语”。

需要指出的是,ITA创办的最初目的并非完全取代英语,而是教会他们快速阅读,并承诺他们在七八岁时就能“无缝”切换到标准英语。

问题就是所谓的“无缝”并未真正实现,许多孩子最终倒在了“转换”的过程中,像上文提到的Judith,她不是文盲,但就是搞不定拼写。

Judith是英国的早期移民,60年代初,她父母带着她从尼日利亚移民英国。

作为曾经的殖民地人,她父母有着那种很典型的殖民心态:“英国的一切都是好的”,“英国人最懂了”……这导致她父母并不十分清楚孩子成了这场教育实验的牺牲品。

如今Judith已经60岁了,但心里仍然怨气难消:“我的父母已经不在人世了,但我觉得我可以代表他们说,如果没人通知我,就让我的孩子成为试验品,我会非常愤怒。”

“我们没有选择,没有人通知我们,也没有人向我们解释。在我看来,这场实验悄无声息地展开,又悄无声息地结束。50年后,我们仍在为此受苦。”

(现年60岁的Judith)

(现年60岁的Judith)

类似的,还有和Judith同岁的Sarah Kitt。

上世纪60年代末,Sarah曾在普利茅斯的一所公立小学学习ITA,然而9岁时,她搬家到了埃克塞特,很快发现,新学校教的拼写方式和她习惯的完全不一样……

接着她就学会了掩饰,想尽一切办法避免拼写,甚至产生了厌学心理:“我讨厌死英语了。有时候我走到学校门口,会突然哭出来,然后转身走回家。之前有个老师不太体谅人,我觉得自己太傻了,以前我还以为自己有阅读障碍。”

时至今日,Sarah已经60岁了,拼写对她来说依旧很难:“我能意识到某个词拼错了,但我不知道怎么拼是对的,脑子一片空白。”

长大后的Sarah彻底放弃了人文学科,后来学习了经济学和统计学,毕业后又入职英格兰银行,跟数字打了一辈子交道。

但这个过程也没有那么容易,毕竟学什么都是要写论文的……以前世界上还没有GPT老师,她就让妈妈帮她检查每一篇论文,这才成功毕业。

如今,Sarah自己也为人父母,对任何可能造成长期不良影响的实验都本能地怀疑——这是否又是一个“ITA”?

和她的同龄人一样,Sarah质疑的不仅是ITA,还有这场实验本身:“它后来就那么消失了,没有任何解释,没有任何人跟进询问:ITA对你的学习产生了什么影响?”

(现年60岁的Sarah)

(现年60岁的Sarah)

还有现年58岁的Mike Alder。70年代初,Mike在布莱克浦上学,数学和科学成绩优异,但英语就……

“我们当时学一些小薄册子,”他回忆道,“里面都是‘保罗和莎莉’的故事,字母很奇怪,有些字母连在一起,就像‘a’和‘e’焊接在一起。一开始我没怎么怀疑,还以为大家都是这样学阅读的。”

直到后来,学生们到年龄了,该切换回标准英语时,Mike的拼写出了大问题。

对他来说,从ITA突然转回标准英语,感觉像是一种“背叛”,他说:

“就好像他们说:‘好了,过去两年我们一直在骗你,现在你得这样读、这样写。’那种被骗的厌恶感,那种失去信任的感觉,一直萦绕在我的心头。从那之后,我对英语就再也没兴趣了。”

ITA对Mike的学业产生了长期影响,他之后的拼写一直相当糟糕,他记得自己所有的科目都能拿到A或B,只有英语相当吃力,O-level(类似中考)只拿了C。他有一位朋友比他还惨,六年级时重修了英语。

长大后,Mike理所当然地避开了所有文科,成为了一名电气工程师。

尽管事业有成,但拼写问题仍然是他每天都要面临的难题,和同事沟通发邮件都很困难:“我一直依赖拼写检查功能,到今天我写一封邮件,还是会有15%~20%的单词会出现那个红色下划线。”

几十年来,Mike一直将ITA当做自己教育经历中的一个奇怪注脚。“我跟别人讲的时候,大多数人都会问,‘那是什么?’根本没几个人听说过,就好像它从来没发生过一样。”

“我很想读一份真正的总结报告。通过这场实验,他们发现了什么?得出了什么结论?在我看来,这感觉就像是他们尝试了一些东西,意识到行不通,然后就把它埋了。”

(现年58岁的Mike)

(现年58岁的Mike)

是的,正如Mike所说,尽管ITA的实验规模庞大,野心勃勃,却从来没人开展过系统性的研究,没有人追踪这些学习了ITA的孩子——他们究竟是取得了优异的成绩,还是遇到了困难?Mike等人的经历是幸存者偏差吗?

没有人知道这些问题的答案,没有人调查ITA最终被取消的原因,没有文件,没有总结,它就是突然消失了。

这是因为在那个年代,英国政府并没有自上而下地强制推广ITA,那时也还没有国家统一课程,校长可以自行决定要不要教授ITA,或者只在某个班级、某个年纪教授ITA……

简而言之,就是没有任何统一标准。

教了几年之后,教师们发现了ITA最大的弊端:由于学生学习的年龄不同,上课时经常要同时使用两套字母体系,所谓的“无缝转换”根本就不存在。

(“Helping at home”)

(“Helping at home”)

这实在是太不方便了,老师们上课又要教书,又要当“翻译”,于是ITA到70年代中后期就渐渐被人废弃;

同时正是因为没有自上而下的推广,相关的研究也并不存在,我们无从得知在另一条时间线上,“ITA”是否真的会发展成“简体英语”。

它就这样突然出生又突然死亡,却影响了整整一代人。

其实说穿了,经历数千年的发展,英语某种程度上就是一座“屎山代码”。

ITA试图整理这座“屎山”,然后就毫不意外地出了BUG。

所以程序员的古老智慧在这里也能发光发热:

它要是能跑,就别动它了……

(答案:“if you are able to read these words, you might have been part of a failed English teaching initiative” 如果你能看懂这段话,说明你可能参与了一项失败的英语教学计划。)

ref:

https://www.theguardian.com/education/2025/jul/06/1960s-schools-experiment-created-new-alphabet-thousands-children-unable-to-spell