上海高温炙烤,黄浦江边闷热得让人喘不过气来,资本市场却突然刮起一阵旋风。

信达出手,仅用三天,就完成了对浦发银行的“闪电入股”——来自国家层面的四大AMC(资产管理公司)之一亲自下场,瞬间在银行圈掀起了不小的动静。

这可不是一笔普通的投资。浦发背着500亿可转债的包袱,信达直接拿出132亿,把债权换成了9.12亿股普通股。市场立刻闻出了不一样的味道:这不光是“救急”,更像是行业生态正在悄悄变天。

不少人马上联想到两年前,中信金融资产入驻光大银行的那一幕。但这一次,故事显然不一样了。当AMC不再只是站在银行对面“收烂摊子”,而是直接坐上股东席位,那个老问题就得重提:这些曾在不良资产市场里靠“低买高卖”起家的玩家,现在要跟银行一起做时间的朋友了吗?

从博弈对手变成利益共同体,从“甩风险”到“共扛事”,这背后的变化,也许比500亿债务本身更值得琢磨。这很可能是中国银行业,在新一轮经济调整里,一次真正意义上的“角色转变”。

信达闪电战

信达投资此次操作,堪称一场“闪电战”。

6月25日,信达证券管理的资管计划通过上交所系统累计增持浦发转债1.1785亿张,占发行总量的23.57%。仅仅一天之后,这些价值132亿元的债券被悉数划转至信达投资账户。紧接着第三天,信达投资宣布将全部可转债转为浦发银行普通股,合计转股数量达9.12亿股。

从价格层面来看,信达投资此次通过转债增持的浦发银行股份,每股投入为14.53元,较浦发银行6月27日13.55元的收盘价溢价7.23%。但这种看似“不划算”的交易,实则蕴含着深层考量。有机构分析指出,若信达投资选择在二级市场直接大举买入银行股,很可能引发股价的剧烈波动,最终所付出的成本将会远超这7%的溢价。

而这一系列操作过后,中国信达这家资产管理巨头也一举获得浦发银行3.01%的股权,空降前十大股东行列。此外,在增持后,信达提名的董事将进入浦发银行董事会,显示这两大机构对此番股权合作此前已有沟通。

浦发银行公告显示,6月30日该行召开的董事会会议,同意提名林华喆为公司董事候选人,并提交股东会审议,自董事任职资格获监管核准后正式履职。林华喆曾历任中国信达甘肃、四川分公司“一把手”,现任信达投资党委书记、董事长。

值得注意的是,信达增持浦发银行的模式,与两年多前中信金融资产进入光大银行颇为相似,都是通过买入可转债后转股进入银行前十大股东,并在随后选派董事进入董事会。

2023年3月,中国华融(现更名为“中信金融资产”)曾以耗资约150亿元增持可转债而后转股的类似方式,成为光大银行第四大股东(持股比例7.08%),之后选派董事进入了光大银行董事会。因入股的每股3.35元价格比二级市场市价溢价15%,华融当时属于亏本买入,被称为“白衣骑士”,但也因此引起内外部一定的不解。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为,通过可转债转股补充核心一级资本是浦发银行的迫切需求。信达投资通过逆周期投资策略在当前银行股估值较低、基本面改善的市场环境下,选择增持浦发可转债,若后续银行股市场表现回暖,其潜在收益空间较大。

不过,更实际的一种可能性是,在经济调整压力下,有某种神秘力量正引导AMC想办法为银行纾困。

以浦发银行为例,“浦发转债”发行于2019年10月28日,共5亿张、总额500亿元,期限6年,将于2025年10月28日到期。截至2025年6月26日,“浦发转债”的未转股余额499.97亿元,未转股比例达99.99%。按照募集说明书相关规定,若“浦发转债”未能实现转股,浦发银行将面临近500亿元本金及相应利息的兑付压力。

此番信达投资买入约1.18亿张“浦发转债”并转为普通股,“浦发转债”的未转股余额下降至382.11亿元,未转股比例降至76.42%。

对于浦发银行而言,这无疑是一场及时雨,但或许还远远不够。

浦发资本困局

当信达的资本入局,以近乎”闪电战”的姿态完成时,市场目光最终聚焦于浦发银行那组不容乐观的资本充足率数据。

截至2025年一季度末,浦发银行核心一级资本充足率为8.79%,在A股上市股份制银行中排名倒数第二,仅高于浙商银行的8.38%,上市股份行中位数为9.41%。此外,截至2024年末,浦发银行的核心一级资本充足率为8.92%,相比2023年末的8.97%,同比下降了0.05%,跌幅在A股上市股份行中高居第二,仅次于平安银行,后者跌幅为0.1%。

尽管信达投资解决了近24%的未转股余额,浦发银行面前仍横亘着382.11亿元待转股债券,占发行总量的76.42%。这仍是巨大挑战。

要知道,银行可转债券的转股困境直接关系到资本充足水平。根据监管规定,可转债只有在成功转股后才能全部计入核心一级资本。若持债到期,银行需兑付本息,不仅无法补充资本,反而会消耗大量资本金。

资本承压的背后,是经营基本面的持续疲软。

2024年,浦发银行实现营收1707.48亿元,已经是连续第4个年头出现营收下滑,2020-2023年,其营收分别为1963.84亿元、1909.82亿元、1886.22亿元、1734.34亿元。同时,浦发银行在去年实现归母净利润452.57亿元,相对2020-2023年的连续下滑,由583.25亿元下滑至367.02亿元,虽然有所反弹,但距离前几年的500亿规模,依然有明显差距。

营收与利润的双重压力,本质上指向净息差的持续收窄。2024年,浦发银行净息差为1.42%,相比2023年的1.52%,同比下降了0.1%,在A股上市股份行中排名倒数第二,仅略高于民生银行的1.39%,板块中位数为1.71%。在利率市场化深化与实体经济融资成本下行的双重挤压下,这家银行显然正遭遇盈利模式的严峻考验。

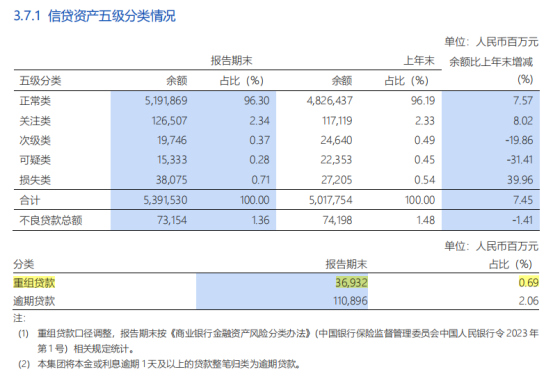

资产质量的隐忧则更添一层复杂性。2024年末,浦发银行的不良贷款率为1.36%,在9家上市股份行中仅排名第6,要知道,招商银行、兴业银行、中信银行等资产规模比浦发银行大的股份行,该数据也只有0.95%、1.07%、1.16%,说明人家不但盘子比浦发银行大,还比浦发银行稳,这就形成了经营上的差距。

此外,浦发银行并不理想的不良贷款率,甚至可能是已经经过“美化”了的。2024年末,浦发银行的重组贷款总额从2023年的8.64亿元暴增至369.32亿元,增幅高达4275%。这一异常增长引发市场担忧。市场人士分析,重组贷款规模急剧膨胀可能起到延缓不良资产外露、美化报表的作用。

所谓重组贷款,简单来解释就是就是银行和借钱的人商量后,修改了原来的贷款约定,如原本约定每月还1万元,现在改成每月还5000元,或者延长还款时间,甚至暂时不还本金只还利息。这些调整都是为了让借钱的人更容易还上钱,避免直接违约。

而按照规则,只要双方同意重组,这笔贷款就暂时不算“不良资产”,还能放在“正常贷款”里。

这样一来,银行报表上的“不良资产”数量就变少了,看起来风险更低;但实际上,这些贷款可能还是有问题,只是暂时没被归类为“不良”,某程度上相当于只是把风险往后推迟了。

微观上面的例子更值得担忧。5月16日,根据银登中心信息,浦发银行信用卡中心发布了两条不良资产转让公告,转让两笔有关个人不良贷款(信用卡透支)。

第一份公告内容显示,2025年第一期个人不良贷款未偿还的本息合计为12.58亿元,加权平均逾期天数为1524.49天,计算下来逾期已经超过4年。公告还显示,转让的方式为线上公开竞价,起始价格为3472.39万元,计算下来,起卖的价格较转让的项目价格打0.28折,跌破了1折。

第二份公告内容显示,不良贷款未偿还本息合计金额为14.86亿元,加权平均逾期天数1552.58天,计算下来逾期也超过4年之久。第二笔转让的起始价格为3933.71万元,计算下来也是跌破了1折。

此外,浦发银行信用卡中心此次转让的两笔个人不良贷款都不是首次转让。根据银登中心官网显示,2025年3月13日,浦发银行信用卡中心就发布了5笔关于个人不良贷款转让的公告,其中就包括了5月份此次转让的两笔不良贷款。

根据3月份的转让公告,第一笔未偿还的本息金额为12.58亿元,转让起始价格4034.27万元;第二笔未偿还的本息金额为14.86亿元,转让起始价格为4506.22万元。通过对比可以发现,虽然两次转让的起始价格都跌破1折,但是近期挂牌转让的起始价格相比3月份又打折了不少。

在这种不良贷款压力下,找到一个像信达这样的AMC成为“自己人”,对于浦发银行来说自然意义重大。但信达这场”闪电战”的意义,或许早已超越了单一机构的自救范畴,成为中国银行业在经济调整周期中,探索资本补充与风险化解新路径的缩影。

风向变了

在当下复杂的经济形势中,不良资产处置已然成为商业银行运营过程中极为关键的一环。

2025年3月5日,国家金融监督管理总局局长李云泽透露,2024年全国共处置不良资产3.8万亿元,这一规模创下历年之最。这一数据直观地反映出不良资产处置工作在当前金融环境下的紧迫性与重要性。

而AMC自创立以来便一直担当着主要途径的重要角色,其重要性在近年来更是愈发凸显。

2024年11月15日,国家金融监督管理总局发布的《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》(以下简称《办法》),对AMC的不良资产收购、管理和处置等业务进行了拓展与规范,在金融领域引起了广泛关注。

其中,金融不良资产收购方面备受业界关注的变化是,除了风险分类为次级、可疑、损失类的资产(即不良资产),《办法》还允许AMC收购金融机构所持有的重组资产、其他已发生信用减值的资产等。

对此,国家金融监督管理总局相关负责人表示,近年来商业银行等金融机构的资产结构发生较大变化,相应的风险分类监管制度已有所调整,为做好与《商业银行金融资产风险分类办法》等相关政策的衔接,《办法》有序拓宽AMC可收购的金融不良资产范围,以助力盘活存量,释放更多信贷资源投入到国家政策方针支持的领域。

“AMC不良资产收购范围的拓展是突破性的,囊括了传统的金融机构不良资产和非金融机构不良资产。”上海金融与发展实验室主任曾刚指出,这主要体现在四个方面:一是可收购资产的品种扩大;二是可收购资产的机构范围扩大;三是形式更加多样;四是不良资产的判定标准更强调实质而非形式。

2025年4月11日,国家金融监督管理总局印发《关于促进金融资产管理公司高质量发展提升监管质效的指导意见》,强调引导AMC持续推进瘦身健体,聚焦主责主业,稳妥有序推进附属机构优化整合,平衡好功能性和营利性的关系,坚持把功能性放在首位。

而近期信达入局浦发银行的案例,为AMC化解银行不良资产再度提供了重要的信号。从本质上来看,这一事件释放出一个重要信号:AMC在未来极有可能从传统的不良资产买家角色,逐步向战略投资者的角色转型。

回顾过去的不良资产处置体系,AMC与银行之间的关系呈现出显著的零和博弈特征。银行作为不良资产的卖方,其核心诉求通常是以出表为主要目标,倾向于采用打折出售的方式,快速剥离风险资产,以减轻自身的资产负担。

而AMC作为买方,出于确保自身收益的考虑,往往会压低收购价格,甚至在某些情况下利用信息不对称的优势获取超额利润。

这种低买高卖的商业模式,虽然在短期内能够有效地缓解银行的资产压力,使银行在账面上迅速减少不良资产的规模,但是从长期发展的视角来看,却极大地削弱了资产处置的整体效率。因为这种模式过于注重短期利益,忽视了资产的长期价值挖掘和有效盘活。

更深层次的矛盾在于,传统的不良资产处置模式人为地割裂了风险处置与价值创造之间的内在联系。银行在将不良资产剥离出去之后,由于缺乏后续利益关联,往往缺乏动力参与到后续的资产盘活工作中。

而AMC由于对底层资产的了解不够深入,在处置资产时,往往只能采取简单的法律催收或资产拍卖等较为初级的手段来实现回款。最终,这种一卖了之的做法导致大量具有重组价值的资产未能得到充分挖掘和有效利用,被以低效的方式处置,造成了社会资源的浪费。

信达闪电入股浦发银行,构建的可能是一种利益共享、风险共担的合作关系。AMC以股东的身份参与到银行的运营中,可以将其在不良资产处置、资产重组等领域积累的丰富专业能力,直接嵌入到银行的风险管理体系之中。

这种“股权绑定+专业赋能”的创新模式,不仅成功破解了传统不良资产处置中AMC与银行之间的零和博弈困局,避免了双方在利益博弈中陷入内耗,而且构建了一个风险共担、利益共享的良性化解压力生态。

这对浦发银行,甚至依然面临着巨大不良贷款压力的商业银行业来说,意义重大。