◆1945年9月8日,日本广岛,一名美国随军记者站在建筑残骸前。同年8月6日,美国在广岛投下第一颗原子弹。

编者按:

2025年是广岛与长崎原子弹爆炸80周年,亦是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这两个紧密相连的历史节点,共同铭刻着第二次世界大战的终结,并深刻揭示了战争最极端的双重印记:其一是核武器首次用于战争所带来的沉痛创伤;其二是殖民压迫与侵略战争在亚洲大地造成的深重苦难。

80年后的今天,战争阴霾并未消散,反而再次面对大国竞争、地区冲突与核威胁升温的现实挑战。这一背景下,纪念原子弹爆炸并非仅是哀悼逝者或追忆历史,更应成为推动全球反核对话的契机。《凤凰周刊》日前走访广岛和长崎,对话亲历过原子弹爆炸的幸存者和站在反核前线的团体,试图还原当年的这场浩劫。

1945年8月9日,日本九州西部港口城市长崎无比炎热。13岁的丸田和男结束期末考试后回家,光着膀子擦脸上的汗。此刻,他听到来自美军B29轰炸机沉闷的轰鸣声。一声巨大的爆炸声和闪电过后,丸田俯下身,被一股巨大的力量掀翻。

当他醒来时,发现家中房屋已经倒塌,自己的后脑勺和后背被玻璃碎片刺伤,血流不止。他听到周围有人说话,以为附近发生了火灾,于是用尽全力逃了出来。他拼命朝着家后面的山上跑,一路全是逃命的人,有些伤势严重,有些不久后咽气。

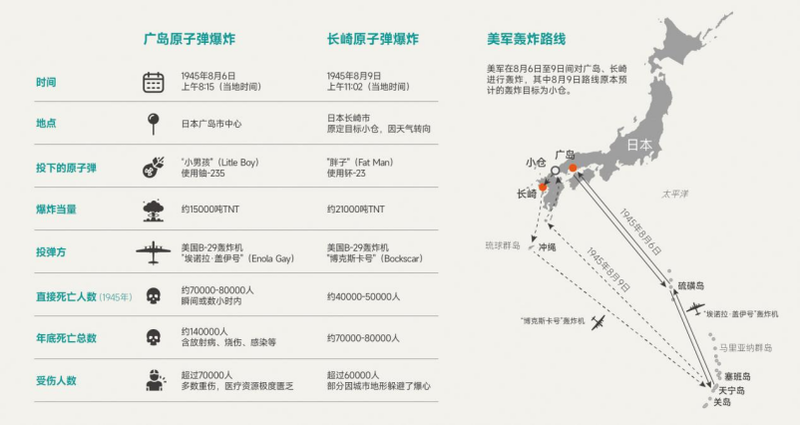

美军的轰炸目标原本是北九州的小仓,但由于天气状况差,无法确认目标位置,B29轰炸机转了三圈无果后飞向第二目标城市——长崎。11点02分,美军在长崎投下了代号为“胖子”的原子弹。三天前的8点15分,美军刚刚在广岛投下代号为“小男孩”的原子弹,这是核武器第一次用于战争。

在日本,两起原子弹爆炸事件中受核辐射伤害的群体被称作“被爆者”。80年来,这些人及其后代们在各地奔走,要求日本政府给予国家补偿,并推动全球废除核武器。如今健在的幸存者寥寥无几,面临的核冲突风险却有增无减。

“当前处于战后80年来国际安全环境最糟糕的时刻。”日本核政策领域专家、长崎大学教授铃木达治郎向《凤凰周刊》评价说,“越来越少的日本人能说出原子弹爆炸日和战败日,更少日本人知晓满洲事变(即九一八事变)爆发的日子。过去80年来,日本政府一边说着反对核武器,一边增强和延伸核威慑力。如今,在俄乌战争和加沙战争的背景下,新一轮核军备竞赛早已开启。”

地狱般的景象扑面而来

如今的丸田已是93岁高龄,对这场战争最深刻的记忆除了B29轰炸机的轰鸣声,还有加了水的白米饭。他告诉《凤凰周刊》:“当时最好的食物就是白米饭。随着战争持续,白米饭越来越少。我们只好往饭里加水,混着玉米面一起吃。困难时期,我们还用红薯、土豆代替白米饭。”

彼时的德国已经宣布投降,第二次世界大战欧洲战事宣告结束,但太平洋战争仍在持续。美军攻打到距日本东京仅1080公里的硫磺岛,通过两场夺岛血战,美军先后攻下了硫磺岛和冲绳。美国空军还对日本本土实施了大规模战略轰炸,包括造成近10万人死亡的东京大轰炸。

丸田虽然知晓在冲绳发生了伤亡惨烈的战役,但他坚信“日本不会战败、不会灭亡”。“我当时接受的教育是,这场战争是‘正义之战’,是为了将美国、英国从殖民状态下解放出来。我们坚信‘神州(日本帝国)不灭’”。

作为一名初中生,丸田每天都要上一门叫“军事训练”的课程,“内容包括针对空袭进行的避难训练。这门课和国语、英语、数学课一样重要”。

美国陆军部于1942年6月开始利用核裂变反应来研制原子弹,亦称“曼哈顿计划”。该计划起初是为了对抗1939年启动的德国核能研究而展开,德国在1945年5月投降后,攻击目标变更为日本。

美军为此成立了一个目标委员会,由军官和科学家组成,用以商议原子弹的投放地点。他们希望制造出某种可怕的“圣经式场景”,用一场浩劫来结束战争。

1945年7月16日,美国在新墨西哥州阿拉莫戈多沙漠进行了第一次核试验。10天后,美国、英国和中国联合发布《波茨坦公告》,敦促日本必须无条件投降。这被视为对日本的最后通牒。

同一时间,目标委员会敲定了最终的目标城市,按优先顺序分别是广岛、小仓、长崎、新潟。至于谁能获得第一颗原子弹的光顾,完全由行动当日天气决定。尽管B-29具备雷达盲视轰炸能力,但为了确保攻击效果,美军要求以目视瞄准执行任务,毕竟当时可用的原子弹只有两枚。

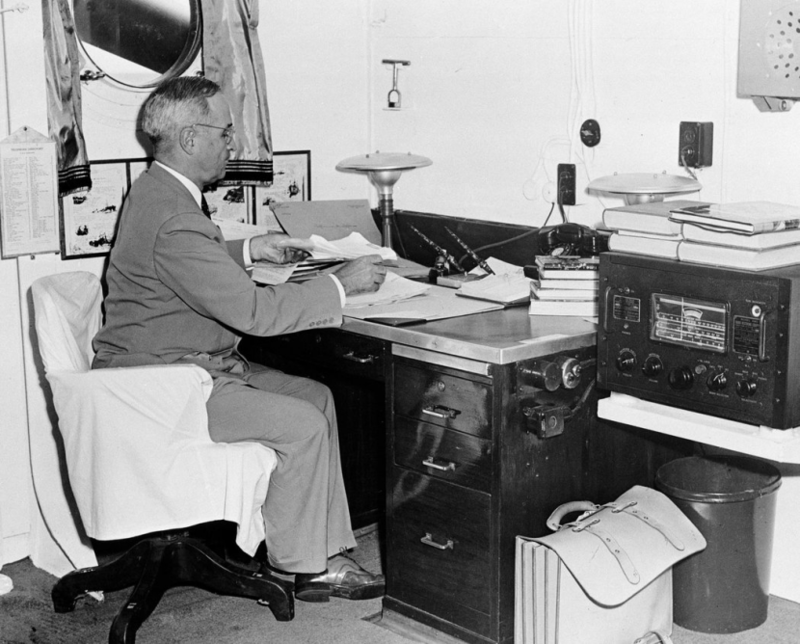

◆1945年8月6日,美国时任总统杜鲁门参加完波茨坦会议后回国,在奥古斯塔号巡洋舰上,他接到向广岛投放原子弹的报告。

“感觉就像太阳坠落了一样,我头晕目眩。”时隔近80年,切明千枝子仍对1945年8月6日发生在广岛的灾难记忆犹新。当时千枝子年仅15岁,但和许多高年级学生一样,她在战争期间被派往工厂工作。

原子弹爆炸后,她背着受伤的朋友,蹒跚地走向学校。许多学生被烧伤,她把从家政课教室里找到的旧机油涂在他们的伤口上。“我们这些幸存下来的高年级学生被老师要求在操场上挖一个洞,然后我亲手火化了(我的同学)。我为他们感到难过。”她在英国广播公司(BBC)拍摄的纪录片中回忆道。

另一名广岛幸存者三智子当年只有7岁,据她说,“像泥浆一样”的黑雨从天而降。这是放射性物质和爆炸残留物的混合物。从学校归家的路上,她看到了地狱般的景象:“那些朝我们逃来的人们,衣服大部分被烧光了,肉体也在融化。”

1945年8月9日,报道曼哈顿计划的美国记者威廉·伦纳德·劳伦斯在飞机上目睹了长崎原子弹爆炸后的蘑菇状烟云:“一个活生生的新物种,在世人的面前骇然诞生。”向长崎投下原子弹的美军上尉克米特·K·比恩形容该烟云“不断翻腾,闪烁着橙色光、红色光、绿色光……周围如地狱一般”。

◆1945年8月9日,原子弹爆炸后,在长崎县香烧岛川南造船厂办公室的屋顶上拍摄的照片。

丸田告诉《凤凰周刊》,逃上山后,他从一个邻居那里得知了母亲的死讯,“她当时站在邻居家的门外说话,被突如其来的爆炸碎片击中,当场死亡”。当天傍晚,他遇到前来寻他的叔叔,二人在防空洞躲了一夜。

丸田的伤口一直渗血,腹泻让他越发虚弱,叔叔决定带他出城。他们顶着烈日向车站走去,地面依然冒着热气,无数烧焦的尸体横陈在地。

他们来到隔壁的谏早市,丸田住进一所由小学改造成的救护站,被诊断患上痢疾。“当时的医生还不知道原子弹爆炸会引发何种疾病。我能被诊断出痢疾,已算非常幸运。”住院后,丸田几乎每天都会发高烧、便血,一度以为自己快要死了。多亏护士的悉心照顾,他的病情逐渐好转。

之后不久,当地人得到一个含糊不清的解释——整座城市被一个原子一分为二时释放的能量摧毁。对于人们口口相传的“原子炸弹”,丸田始终无法理解它究竟为何。

六天后,丸田在医院等来那个惊人的消息。“一直照顾我的护士哭着跑进病房说‘日本投降了’,我还以为是谣言。”1945年8月15日12点,医院的广播里传出裕仁天皇低沉的声音:“朕深鉴于世界大势及帝国之现状,欲采取非常之措施,收拾时局……”

公开报道显示,这是日本人第一次听到天皇的真声,不过天皇所用的是日文文言体,很多老百姓听不明白,于是出现各种猜想和解释。直到半个小时后,广播员以清晰的声音说:“天皇陛下为开万世之太平,已于昨日通知美英中苏四国,接受《波茨坦公告》。”人们才明白,日本战败了。

“核爆受害者也是战争加害者”

三个月后,丸田从谏早的医院回到长崎的家中,街头出现了很多美国大兵。他感慨道:“如今想来依然不可思议,我失去了家人和同学,却并没有对美国大兵有太多的厌恶感。他们开着吉普车从我面前驶过,还给我巧克力吃。”

美国作家苏珊·索萨德在《长崎:核劫余生》一书中写道,“长崎的人们经历着疾病和死亡的煎熬。为了生计,他们没有心思去抵抗或者憎恨即将到来的美国士兵。尽管他们的国家曾将美国士兵称为‘美国鬼子’,但在美国士兵到达长崎的第一天,一些人站在道路两旁,静静地看着他们走过……许多孩子被美国士兵迷住了,美国士兵和他们一起玩跳房子和传接球游戏,送给他们口香糖、巧克力、牛奶、异国风味的小零食。经常可以听到孩子们用简单的英文和美国士兵说话。”

长崎受破坏最严重的地区是城北的浦上。自16世纪耶稣会传教士传播基督教以来,这里是日本最大的天主教社区所在地。战争结束后最初几年,人们将原子弹爆炸描述为一场“浦上的悲剧”,而非“长崎的悲剧”。

◆长崎的浦上天主堂。它最早建于1914年,1945年毁于原子弹爆炸,1959年得以重建。这不得不提及一位深受当地爱戴的人——长崎医科大学医生永井隆。他虽遭受原子弹轰炸,身负重伤,但救治了许多受害者。在与病魔斗争的同时,他继续研究原子弹引发的病症,并留下了许多医学记录。

永井隆曾说:“或许是为了让人类偿还发动世界大战的罪恶,日本唯一的圣地浦上和此地的人们被选择献上祭坛,成为被屠宰燃烧的赎罪羔羊……那些罪孽深重的人因为落选,只能留在此世。”

永井隆由此呼吁宽恕与和解,一时间成为对这场浩劫的“权威”解读。直至1981年,罗马教皇若望·保禄二世在访问长崎期间发表讲话称“战争是人类造成的”,才改变了当地人的想法。

2006年,丸田前往美国内华达州拉斯维加斯原子试验博物馆做演讲。他原本担忧当地人会质问“难道不是日本偷袭珍珠港,挑起了战争吗?”所幸没有遇上。他在演讲结尾时呼吁:“让长崎成为最后一个被原子弹袭击的地方。”众人起立为他鼓掌。

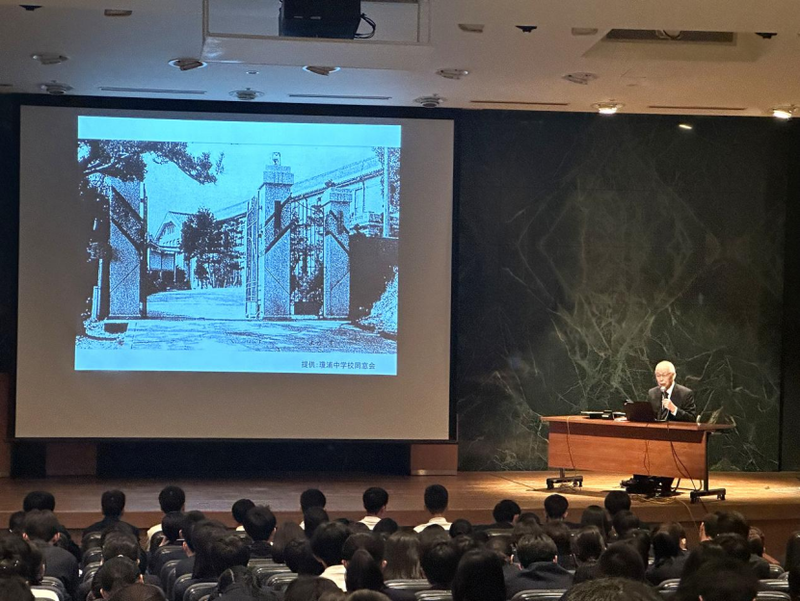

即便已是93岁高龄,丸田依然会利用一切机会向公众介绍这场浩劫。今年5月中旬,丸田在长崎原子弹爆炸资料馆接受《凤凰周刊》专访前,先向大阪木津中学的初中生做了一场演讲。他在演讲开始说道:“今年是原子弹爆炸80周年,但请大家不要忘记,今年也是日本战败80周年。”

◆2025年5月,93岁的丸田和男在长崎原子弹爆炸资料馆给学生们做演讲。

上海交通大学外国语学院长聘教授王升远主要从事近现代中日文学文化关系研究以及战后日本文学史与思想史研究。他向《凤凰周刊》指出,从九一八事变算起,日本到1945年战败前共经历了十四年的战争,其间得到国民的狂热支持。“从另一个层面来看,这些原子弹爆炸受害者也是当年侵略战争的支持者和加害者。站在亚洲各个受害国的立场上,日本国民作为一个抽象的整体是自食其果的。然而,承受原子弹爆炸苦果的并非作为整体的日本国民,而是一个个微小而具体的人。”

两座城对历史有着不同表达

现年68岁的熊田哲治是原子弹爆炸受害者二代,他和家人幸运地在这场灾难中活了下来。他曾就读的高中紧邻广岛陆军服装库。这里有四座大型仓库,用来生产、修理、储存、供应军服、军帽及其他士兵饰物。“我放学后经常去那里玩,后来听父亲说,仓库里很多人在原子弹爆炸时遇难了。”熊田哲治向《凤凰周刊》回忆道。

战前的广岛,曾是一座“军都”,其历史可追溯到明治维新时期。1873年,当时的大日本帝国设置了六大军营,广岛是其中一处,不久后改为第5师团司令部。中日甲午战争时期,广岛是日本陆军的派遣基地。到了二战末期,广岛被美军视为必须要攻击的军事重镇。直至1945年8月6日,美军投下原子弹。

随着战后重建,曾经的“军都”摇身一变,成为一座“和平纪念城市”。这里的石碑、铭牌无时无刻不在提醒世人80年前发生的一切:一棵树上挂着“被爆树木”的牌子,介绍语为:“这是距离爆炸中心530米的树”;商业街街角的一块石碑上写道:“作为本商业街唯一留下来的被爆建筑物,我们将东侧二层的外墙保存下来”。

广岛街头也随处可见“和平”二字:和平大桥、和平大道、和平水池、和平的灯。1952年建成的和平大桥坐落于元安川上,由日裔美国设计师野口勇设计。穿过这座长86米的桥,便可抵达充满历史沉重感的和平纪念公园。园内一座被冲击波撕碎的建筑骨架——原子弹爆炸圆顶屋,如同一个巨大的惊叹号矗立在市中心。周围是铭刻着遇难者名字的慰灵碑及纪念雕塑。

◆2025年5月,夜色中的原子弹爆炸圆顶屋。

赫赫有名的广岛和平纪念资料馆位于园内,它于2019年4月完成了最近一次翻新。自2010年以来,广岛举行了25次专家评审会议,讨论应该制作什么样的展品,目的是“以通俗易懂的方式向后代传达核辐射的危害”。

进入资料馆,参观者会经过一条狭窄、幽暗的走廊。这是名为“8月6日的广岛”以及“被爆者”的主题展区,展示了原子弹爆炸后留下的物品:带血的衣服、走形的时钟以及只剩铁架的儿童车。一个个受害者的故事被血淋淋地展示出来。

◆不少儿童死于原子弹爆炸,他们的三轮车被保存下来,陈列于广岛和平纪念资料馆内。

◆不少儿童死于原子弹爆炸,他们的三轮车被保存下来,陈列于广岛和平纪念资料馆内。

接下来的展览围绕“危险的核武器”和“广岛的复兴”展开。邻近出口的展示柜,保存着美国前总统奥巴马和罗马教皇方济各等人到访时的照片与签名。

然而,这些展示难以让中国游客满意。“参观结束后,我意识到这个展览始终没有谈论日本为何发动战争以及犯下的战争罪行。”一位刚刚参观完资料馆的中国游客向《凤凰周刊》评价道,“对于侵略战争的描述,解说器中只是轻描淡写地说了一句‘从日中战争到太平洋战争,日本人不顾一切地投入战争’。展览始终将日本描绘成战争的受害者,而没有向参观者展示战争的起因。”

未曾想,这一缺憾能在长崎得到弥补。作为第二个被原子弹轰炸的城市,长崎的名望远低于广岛。有人形容,长崎就像巴兹·奥尔德林(第二位登上月球的人)那般遭到外界的漠视。

位于长崎和平公园内的原子弹资料馆,规模远不及广岛资料馆,却令人印象深刻。入口的展示板上用日语、英语、中文、韩语、阿拉伯语书写了最新版“长崎宣言”:“为了使长崎成为最后的原子弹爆炸地,为了废除核武器,为了实现世界永久和平,我们将不懈努力,并一直行动下去。”

展览更强调科学的一面,其最大亮点是将一座与原子弹“胖子”等身大小的模型(长3.25米,直径1.52米)放入展厅。在“辐射对人体损害”的部分,以时间线展现出几十年内被爆者遭受白内障、白血病等疾病折磨的过程。

展厅还单设了一个版块,记录了朝鲜、韩国、澳大利亚、荷兰等外国被爆者的视频证词。其中提到,根据《长崎原子弹爆炸战灾志》的推定,原子弹爆炸时长崎约有650名中国人。

梳理战争历史时,视频中出现了不少体现加害者视角的表述:“此后日中战争(中国称“中国抗日战争”)开始,日本的侵略从伪满洲扩大到中国全境”“朝鲜、伪满洲的大米大豆被送往日本,导致朝鲜和中国出现食物短缺的现象”“泰缅铁路由强制联合军的俘虏和东南亚劳工所建设”等。据悉,长崎资料馆的展示板乃至“长崎宣言”都是在听取市民意见后打造的。

对于两座城市的不同,北京大学历史学系教授王新生向《凤凰周刊》解释说,长崎自江户时代就是日本最重要的对外通商口岸,1571年开港后成为葡萄牙、荷兰等西方国家在日贸易的唯一口岸。

这种特殊的国际地位使长崎形成了开放包容的城市气质。与之相对,广岛的历史轨迹始终与日本军事传统相连——作为攘夷派大本营长州藩的核心城市,这里自江户时代起就是军事重镇。“这种历史基因的差异造就了两个城市截然不同的现代面貌。”王新生说。