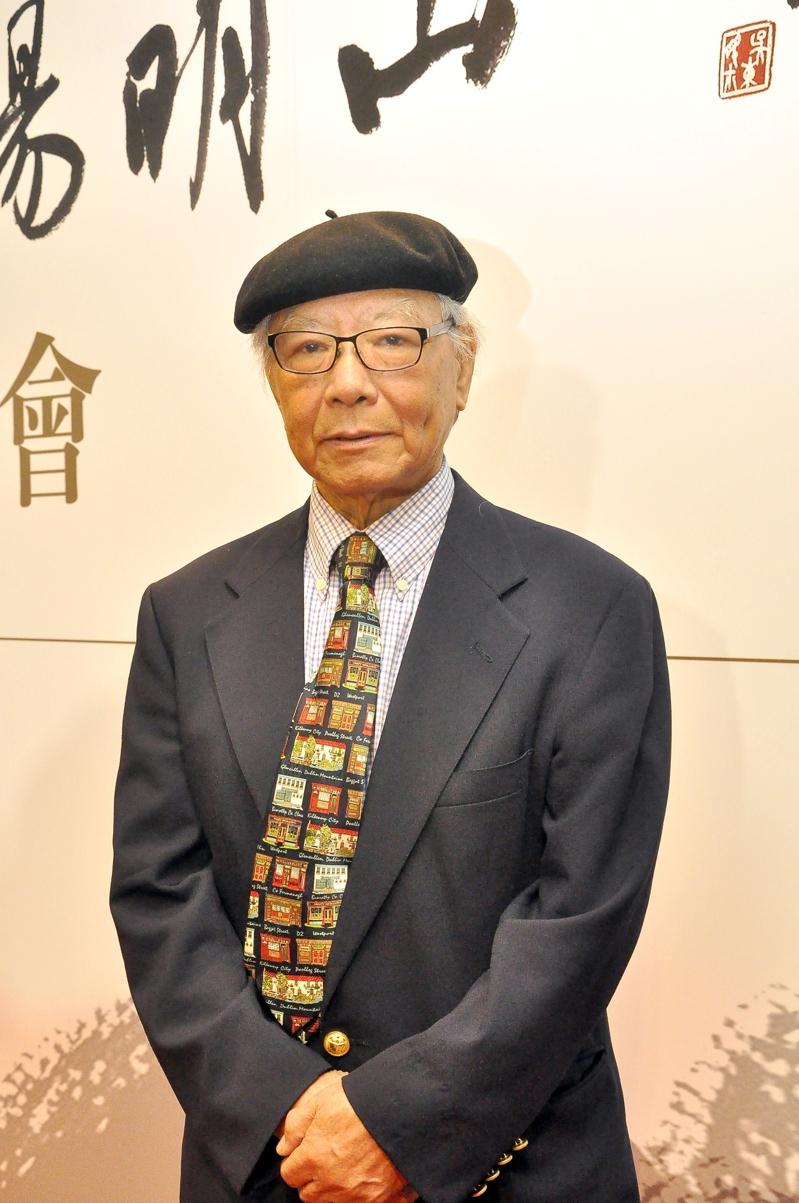

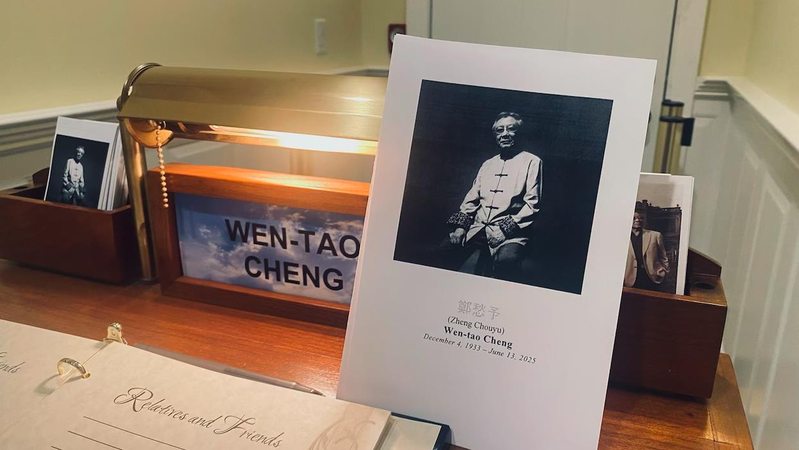

知名诗人郑愁予 (本名郑文韬) 追思仪式3日在康州纽黑文(New Haven)举行,亲友到场送别这位华语文坛的重要身影。家人与友人在发言中回顾他的一生,呈现出诗人笔下以外,更真实、立体的郑愁予。

郑愁予1933年生于中国山东,1949年随家人赴台,青年时即崭露头角,曾获「国军文艺金像奖」,成为战后台湾现代诗的重要代表之一,代表作「错误」中的诗句「我达达的马蹄是美丽的错误/我不是归人,是个过客……」广为传诵。

郑愁予1960年代赴美长居,除持续创作,也长年投身教学与文化交流,足迹遍及耶鲁大学等校。

然而在追思会上,家人谈论的并不仅是他的诗。他的长女郑媺娃说,「在中文世界里,父亲的成就早已不胜枚举,今天想让大家看到的是他热爱生命、自由、人的那一面。」

三名子女皆提到,郑愁予行事随兴,不喜拘泥安排,却总能在旅途中找到方向;他热中与人交谈,无论身处何地总能与陌生人创建链接。他爱旅游、爱动物,也热爱运动,早年曾是足球队的守门员,身手矫健,是家中公认的运动健将。

他与妻子余梅芳相伴58年,两人性格迥异,一人浪漫自由,一人务实内敛,时常拌嘴,却彼此扶持。家人形容,没有余梅芳,就没有完整的郑愁予。

当日,郑愁予的胞弟文宏、文正分别从密西根、台湾赶来与会,还有他生前的学生与老友一同出席。众人在诗句与回忆中缅怀这位诗人,也陪伴他走完人生最后一程,前往墓园安葬。

弟弟、女儿缅怀郑愁予:像宇宙游子 如摇滚巨星

「我大哥是宇宙的游子,但他却常惦记他在地球上的工作还没做完。」诗人郑愁予的三弟郑文正在追思会上低声读出这段文本,为兄长的一生留下注脚。从年少历经战火、青年开始写诗、壮年旅居各地、晚年仍笔耕不辍,郑愁予既是漂泊者,也是一位念念不忘人间的耕耘者。

郑愁予的长女郑嬍娃则从女儿的角度,回忆他作为父亲的样貌。她说,在美国成长的自己,常觉得像是摇滚巨星的孩子,「大家都知道我爸,想跟他喝酒聊天,但没人知道他的孩子是谁」。

她提到,童年时曾与家人一同住在爱阿华州,有次有来自台湾的研究生来访,得知她是郑愁予的女儿后好奇地问,「他在家里是什么样子?」她当时只是回答,「其实就跟你们现在看到的一样。」她说,父亲从不以诗人的身分自居,更不曾要求子女背负他的名声。相反地,他经常提醒孩子要成为自己的人,不必活在他之下。「他希望我们不是谁的女儿、谁的儿子,而是我们自己。」

郑嬍娃也提到,郑愁予生前热爱旅行,无论在美国或海外经常独自出行,晚年仍保持旺盛行动力。她回忆,有次陪父亲前往土耳其探访历史悠久的红河谷,年迈的父亲坚持亲自攀下陡坡步入河底,「我原本担心他体力,但他一下就走下去了。」她说,直到80多岁,父亲仍经常一人出国,直至新冠疫情爆发后才被迫停下脚步。

郑愁予的二弟郑文宏回忆,哥哥比他年长十岁,年幼时因年龄差距较大,虽少有玩伴关系,但哥哥对弟弟一向照顾。他说,哥哥写完第一首诗时曾拿给他这个小学生看,内容提到「台北像一把大提琴」,因为四面环山,有如琴身。「诗的题目我记不清了,只记得这句形容。」他笑说,当时年纪尚小,看不太懂内容,但记得哥哥主动分享诗作的情景。

郑愁予出身军旅家庭,一家早年辗转南北,后来移居台湾。郑文宏说,哥哥自小具领袖气质,个性调皮爱出点子,常带着堂兄弟们玩闹、偷酒喝,「他是那种很有团体活动精神的人」。

郑文正补充,哥哥在20多岁时曾获国军文艺奖,为了参加颁奖典礼还特地订做西装,当时全家都替他感到骄傲。回台湾生活16年期间,他长时间投入创作,晚年完成「和平的衣钵」,作为对青年时期作品「革命的衣钵」的回应。

郑文正说,虽然有些人不认为这是出色的文学作品,但对哥哥而言,这本书是晚年最真诚的倾诉。「他年轻时经历战乱,在途中也见过很多羞辱人的事,这些都埋在心里,很深。」他透露,回台后预计将这本书以中英文再版发行,期望延续其对两岸和平的关注。

郑愁予旅居美国多年,也曾在多所大学任教。三一学院(Trinity College)退休教授李文玺(Michael Lestz)当年是他在耶鲁的学生。他说,郑教授讲课时常讲到激动处便当场写诗,他的创作从不脱离现实经验与历史感受,「他的诗不是象牙塔里的东西,而是从生命里长出来的」。

李文玺表示,郑愁予在两岸文艺界皆获高度敬重,无论在北京或台北,许多诗人都乐于与他谈话、饮酒,「他有一种很自然的亲和力,大家都愿意亲近他」。

耶鲁大学药理学讲座教授郑永齐则表示,两人自1989年经朋友介绍相识后成为密友。他说,郑愁予对家庭非常照顾,孩子们都很优秀,也非常珍惜伴侣。他是个感性又具同情心的人,而这些都融进他的文本里,留给世人静静阅读、慢慢体会。