近年来,糖尿病发病呈现年轻化趋势,“血糖偏高”从医学概念逐渐变成了社交平台上的高频词。

不过,很多时候血糖升高没有明显的外在表现,使得很多人错过了早期干预和治疗的最佳时机。

血糖出现异常,身体会怎样提醒你?《生命时报》(微信内搜索“LT0385”即可关注)综合多位专家观点解读,并推荐对血糖友好的饮食法。

血糖偏高的5个夜间信号

如果睡觉时出现以下症状,不仅影响睡眠质量,还可能预示血糖升高的风险。

1

半夜饿醒

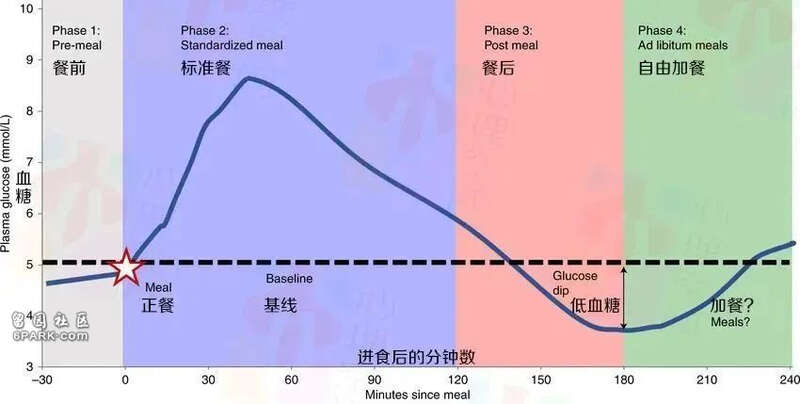

大连大学附属中山医院心血管内科主任医师于勤介绍,糖尿病患者容易半夜被饿醒,是因为他们的胰岛功能分泌与常人不同。

正常人的胰岛素分泌在进餐后15分钟就会有一个小高峰,进餐后1小时达到最高峰。

而糖尿病患者,尤其是初患糖尿病的患者,会有胰岛素分泌高峰延迟的情况,导致进餐时血糖升高,吃完后血糖偏低。不合时宜的胰岛素分泌会让其产生饥饿感或低血糖反应。

2

频繁起夜

一般情况下,健康成年人夜间排尿不超过2次。高血糖会影响膀胱周围神经,使尿道括约肌、膀胱逼尿肌等肌肉功能不协调,从而引起排尿障碍。

表现为小便次数增加、小便淋漓不尽、尿急但量不多、膀胱过度充盈却无尿排出等。

3

夜间口干

北京大学口腔医学院口腔黏膜科主任医师刘宏伟表示,在高血糖的前提下,机体始终处于一个相对缺水的状态,会出现口渴、多饮,唾液分泌减少并且变得黏稠的症状。

4

手脚麻木

血糖升高会引起神经纤维一系列的代谢紊乱,包括能量及物质代谢紊乱,导致神经纤维肿胀以至变性,从而发生周围神经病变。

主要表现为四肢末端麻木、疼痛,针刺样、烧灼样或蚂蚁爬样等感觉异常,通常下肢较为严重。

5

皮肤瘙痒

北京清华长庚医院内分泌与代谢科主任医师肖建中表示,血糖过高会刺激神经末梢,使患者产生皮肤瘙痒的感觉。

血液中葡萄糖含量增多会使血渗透压高于周围组织液,导致其中的水分向血液转移,从而使患者汗液减少、皮肤干燥,加重皮肤瘙痒的症状。

血糖高,会连累其他器官

武汉市中心医院内分泌科副主任医师丁胜表示,血糖水平失调可能会牵动全身,主要有以下两个原因。

血糖大幅波动会产生大量自由基,这些自由基在血液中会攻击血管壁细胞膜,使血管慢慢失去弹性,发生动脉硬化,继而引发心脑血管疾病。

因为糖化反应,当摄入糖分过多,多余的糖分就无法被人体消耗,血液里的游离糖就会与蛋白质、脂质或核酸进行缓慢反应,破坏体内很多由脂肪和核酸组成的细胞结构,引发各类慢性病、退行性疾病、癌症,加速衰老。

因此,从短期来看,血糖失调会引发疲劳感、饥饿感,影响睡眠质量,降低免疫力。

长期血糖失调,可能带来情绪问题,引起认知功能障碍,引发皮肤病、牙周问题、关节炎,以及肥胖、2型糖尿病等,增加患心脏病、肝脏疾病的风险。

此外,高血糖还可能给这些器官带来伤害:

1.导致肾小球滤过功能下降,引发蛋白尿,最终进展为糖尿病肾病。

2.给肝脏带来负担,可能引发肝功能障碍和脂肪肝等疾病。

3.短期内可导致患者视力模糊,长期并发症包括青光眼、糖尿病视网膜病变、黄斑水肿等。

4.易出现糖尿病足,表现为足部供血不足、感觉异常,有时伴有溃烂、感染,可能导致组织坏死、截肢。

一个餐盘控好血糖

对于需要控糖的人群来说,如何既能“吃饱喝足”,又可以把握好食物的种类和数量,没有负担地享受每一餐?不妨试试下面这个餐盘法。

餐盘法是美国糖尿病学会推荐的糖尿病饮食方法,没有设定最佳的常量营养素分布,可根据个人喜好制作,灵活性高,有助长期坚持,养成良好饮食习惯。

只需取一个直径23厘米的浅盘,按2:1:1的面积放置蔬菜、蛋白质和碳水化合物类食物,具体操作方法如下:

1/2装满非淀粉类蔬菜

非淀粉类蔬菜的碳水化合物含量较低,不会使血糖升高得很快。而且蔬菜还含有大量的维生素、矿物质和纤维,是健康饮食的重要组成部分。

1/4装满蛋白类食物

选择低脂肪的蛋白质来源,如鱼肉、鸡肉、瘦牛肉、豆制品和奶酪。这些食物提供必需的氨基酸,有助于维持肌肉质量,同时控制饱和脂肪摄入,减少心脏病风险。

1/4装满高碳水食物

碳水化合物含量较高的食物包括谷物、淀粉类蔬菜、豆类等,对血糖的影响较大。限制其摄入量并选择低升糖指数的食物,可减轻餐后血糖升高程度。

在配餐过程中,还要注意饮食选择要粗细搭配,营养种类尽可能丰富;同时选择清蒸、煮、炒等烹调方法,避免油炸、红烧等重油口味。进餐时细嚼慢咽,遵循先吃菜,再吃肉,最后吃主食的顺序。▲