2025年,特朗普在华盛顿再次宣誓就职,从被弹劾、被指控、被社交媒体平台封锁,到重新掌控白宫、重塑行政,如今看来,这场政治逆转并未以妥协开场。

与四年前被逐出权力中心的结局相比,如今的特朗普不再只是一个深陷政治风暴的入局者,而是主导这场风暴的操盘手:他并没有沿用四年前的旧有班底,也没有试图修补拜登政府留下的制度架构,而是以一种更迅速、更垂直、更集中意志的方式重组美国。

六个月以来,政策更替之快、体制调整之深远,使得这一任期不像“回归”,更像是一次制度试验的展开。

在这一进程中,“总统”这个词的含义正在发生结构性转变:从美国分权制度中的一极,逐渐变成唯一的中轴。

而这场转变,既体现在政令的密集,也写在任命的名单上,更深入到政策如何塑造其目标政治共同体之中。为此,特朗普究竟做了什么?又为此付出了什么?

“政令治国”:总统权力的极速重构

2025年2月,白宫椭圆形办公室内,埃隆·马斯克(左)正在就“政府效率部”的改革构想展开讨论,唐纳德·特朗普总统在一旁静静聆听。

重掌政权首日,特朗普即签署14161至14168号行政命令,宣布“终结深层政府”“恢复执法独立”“冻结援外资金”等八项重大举措。

据《华盛顿邮报》与《纽约时报》统计,仅在就职第一个月,他即签署超过60份行政命令;截止7月,六个月内共计签发行政命令约170份,刷新美国总统同期行政令数量纪录。

这些政令中,大量以“撤销”为核心关键词,涵盖拜登时期的移民、环保、种族、气候、教育等主要议题。更重要的是,特朗普不仅用政令改变政策,还试图通过政令改变制度运作的方式。

最具代表性的,是他以总统令设立的“政府效率部”。该部门直接隶属于白宫与预算办公室,领导人选为埃隆·马斯克——一位非建制的企业家与政治异端,负责评估联邦各机构预算、任务与编制,目标是在2026年7月前提交重组方案。该机构绕开国会,不受《行政程序法》约束,也无需参议院审核。这一举措被称为“建制跳板”,在当时引发大量关注与争议。

短期内,该部门介入对国家气候署、平权就业委员会和USAID等多个机构的人事和预算冻结,引发建制派强烈反弹。但进入2025年第二季度后,“政府效率部”进入实际停摆状态。如今马斯克与特朗普已实质决裂,机构没有对外发布任何阶段性成果,相关预算申请也未再推进。

尽管如此,特朗普的目标显然已经达成——通过设立该机构,他成功制造了一个权威对既有体制进行重置的先例:用一个“即将消失的部门”完成了对体制的象征性拆解。《Politico》评论指出:“政府效率部的作用,从未在于是否真的运营。”

而之后,特朗普对权力的实际调度,则更直白地书写在随后的内阁任命名单上。

“忠诚通行证”:任命制度的重置

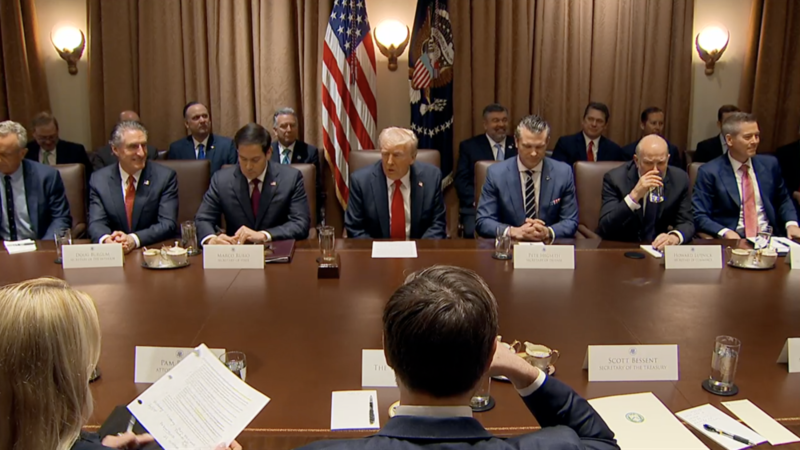

当地时间2月26日,美国总统特朗普召开其第二任期的首次内阁会

在特朗普第二任期的早期阶段,人事安排成为其重构政府结构的第一步。

不同于历届总统以专业与履历为用人核心,特朗普在第二任期明确转向了另一种标准:忠诚与表态优先。

上任前60天内,他迅速完成了全部内阁与关键高层提名:司法部长一度选定右翼议员马特·盖茨,因争议过大最终改由潘·邦迪接任;国防部长则由前福克斯新闻评论员海格塞斯出任,情报总监为曾支持特朗普的前民主党人图尔西·加伯德;白宫新闻秘书人选是年仅26岁的竞选发言人莱维特。几乎所有人事任命均绕开传统资历轨道,转而强调对特朗普政治立场的高度一致。

《大西洋月刊》评论指出:“这是一个为总统意志量身打造的政府,而不是为政府职责挑选的班底。”

但制度的变化并不仅仅体现在人事表层,更在于权力运行轨道的结构性调整。

2024年6月,最高法院以6:3保守派多数,正式推翻了“切弗伦原则”——这一裁决结束了法院对行政机构解释法律的传统尊重,标志着监管国家模式被从根本上松动。

自此,联邦机构的专业裁量空间被削弱,凡涉及政策解释的问题,最终都需回归法院。而法院,由于三名大法官由特朗普亲自提名,其意识倾向已然偏移。这种安排,不仅未限制总统行政动作,反而为其施政路径提供了更确定的后盾。

由此,特朗普构建出一套前所未有的政策加速结构:他用人事决定统一了行政意志,又借司法压缩了回旋余地,行政与司法两端同步向总统靠拢。过去那种制度摩擦、跨派别博弈、专业官僚自主性几乎全部消失。

当法院反制有限、官僚趋于顺从,特朗普得以将“如何维系政治共同体”这一长期目标,转化为具体立法与财政动作。

“制度民粹化”:以政策形式再造基本盘

2025年7月4日,特朗普在白宫签署“大而美法案”

特朗普的政治风格历来依赖“敌人”机制——通过设定威胁对象以凝聚支持者。而在第二任期,这种策略不再仅是语言动员,而是被直接写入行政规章、预算结构与移民审查程序。

2025年上半年,最能体现这一执政理念的,正是他在移民、教育和媒体三条政策主轴上的深度布局。

这套机制的核心,在于将身份政治转译为行政程序。就职当日,特朗普签署多项移民行政令,不仅恢复“墨西哥留置”政策,还扩大“公共负担”规则适用范围,使数十万合法移民面临签证终止与福利资格丧失的风险。

3月,国务院设立“入境再评估机制”,针对来自12个“高风险国家”的申请者实施多轮面试与资金来源审查。虽然未明言宗教背景,但名单高度重叠于2017年版“穆斯林禁令”。而5月递交的总统备忘录,更首次以“行政声明”形式挑战“出生公民权”的宪法基础。

同一逻辑也渗入了教育政策。2月中旬,教育部宣布“联邦课程审查试点计划”,要求接受联邦拨款的学区对历史、性别、族群课程提交内容审查。白宫设立“爱国教育基金”专项,用于奖励“弘扬美利坚价值观”的学校,而批评种族歧视或推动LGBTQ平权的课程则被贴上“政治内容”标签,从而失去补助资格。

特朗普政府并不掩饰其目的。正如白宫教育顾问向《华尔街日报》所说:“我们不是在审查学术自由,我们是在确保纳税人的钱不会被用来否定国家。”

至于信息流通领域,特朗普选择的策略是从技术准入入手“制度降噪”。联邦通信委员会(FCC)于3月推出广播执照年审改革草案,新增“内容中立性承诺”条款,要求各地广播电台提交编辑方针审查。同时,白宫新闻办公室在4月初设立“记者行为评分系统”,不具约束力,却实质影响了白宫新闻简报会的座位安排。

《华盛顿邮报》指出,这是“制度化的亲疏排序”,它不直接打压,却以规则塑形。

这三条政策线索看似分散,实则指向同一机制:通过行政程序、财政导向与准入标准,特朗普政府将“谁是美国人”这个问题,从文化争议转变为一套可执行的制度流程。

自此“民粹”不再是大喊口号的动员工具,而成为一整套权力实践:覆盖从出生到入境、从教室到广播、从福利到话语的所有接入点。

在拆解与重构制度工具后,特朗普政府又在制度顶层以《大而美法案》完成一次财政逻辑的再定义。

该法案由共和党众议员Arrington于2025年5月20日提出,于5月22日众议院以215–214票通过,6月1日参议院以51–50(副总统Vance打破平局)予以确认,最终于7月4日正式由特朗普签署成为法律。

内容涵盖三部分:上调债务上限、全面减税、联邦预算削减。根据国会预算办公室测算,该法案将在未来十年造成约3.4万亿美元的新增赤字,其中约4.5万亿为税收损失,仅以1.2万亿削减开支部分进行抵消。

虽然被包装为“促进增长与繁荣”的政绩,实则完成了财政权与行政目标的深度耦合。

也正因此,这场制度重构的意义,已不止于国内社会治理,它为下一步对外战略提供了可复制的模板:在身份政治之外,再造规则;在全球治理崩塌中,内嵌“主权性标准”。

特朗普的美国,并不止于划定谁能进来,更准备告诉世界:谁配参与。边界的故事,在外交上才刚刚开始。

“盟友客户化”:交易式外交结构成型

2025 年 6 月 25 日,特朗普在北约峰会全体会议上与欧盟成员国领袖交谈。

如果说特朗普在内政上重构了制度执行链条,那么在外交上,他完成了另一种结构的清晰化——将联盟关系彻底交易化。

最直观的是北约。2025年春季,在布鲁塞尔北约部长级会议上,特朗普再次抨击欧洲盟友“搭美国便车”,要求将国防开支占GDP比例从2%提升至5%,并称“不付账就不再保护”。此类措辞在他第一任期已屡见不鲜,但此次的不同在于,特朗普提出了解决方案:欧洲出钱,美国供货。

7月中旬,他与新任北约秘书长马克·吕特达成机制——由欧盟国家提供资金,美国快速提供“爱国者”导弹系统,用于补充乌克兰防空网络。这项交易式军援计划公开宣布后,特朗普在白宫简报中强调:“我们提供武器,他们付全款。”

日韩在这方面的处理更为直接。特朗普对日本提出驻军经费“150%分摊”的新要求,并暗示若不满足可能“战术调整”驻军部署。据《日经亚洲》报道,日本防卫预算因此追加编列至历史最高,占GDP比例接近1.4%。韩国也应要求提高驻军费用并延长协议有效期。

而与英国的互动,则成为其交易式外交的样板之一。5月,美英签署《经济繁荣协议》框架,美方承诺在工业制品和部分金融服务领域给予英国更优惠待遇,条件是英国承诺增加对美页岩气采购与军事设备订单。特朗普称其为“一项为美国创造就业的漂亮协议”,而非“什么抽象的全球伙伴关系”。

特朗普对这一模式从不回避。他在一次电视采访中直言:“我们不再做冤大头,关系是可交换的,想合作?拿出代价。”

对中俄策略:关税成瘾、谈判为秀

如果说特朗普对盟友采用的是计价外交,那么对战略对手,则是在极限施压与阶段妥协之间来回摆动。

在特朗普的第二任期内,对华政策最具戏剧性的篇章,不在军事或意识形态对抗,而在一场反复开关、形式繁复却目标模糊的加税闹剧中展开。

进入第二任期,特朗普对华政策的核心并非转向,而是循环复现。他用一套熟练的手法,把关税从谈判工具变成了国内政治的舞台布景。

2025年2月起,美方以打击芬太尼为由,对中国商品突加10%关税。三周后,再追加10%。紧接着,钢铁、铝、汽车、农产品全面上榜,关税上限最高被提至60%。

几乎每一轮加税都伴随着“重大威胁”“再评估”或“临时豁免”,形成一种典型的“升温—暂缓—宣称胜利”循环。

4月,特朗普宣布对所有进口产品征收10%“普遍税”,但不到一周又暂停执行;5月宣称“中美达成框架共识”,但6月又重启加税威胁,至7月甚至放话准备对中国征收高达70%的关税。这种操作既无稳定目标,也无经济配套。它的逻辑不是推动结果,而是制造悬念——每一次加税、收回、再威胁的节奏,都是特朗普向选民证明“我在主导”的方式。

对此,《金融时报》指出:“特朗普正将关税政策从规则机制改造为政治表演,一套能够无限复制的冲突剧本。”

与此同时,美俄关系也趋于极度紧张,几乎触及近年来的临界点。

7月中旬,特朗普与北约秘书长宣布:如俄方在50天内不与乌克兰达成停战协议,美国将对俄所有出口商品征收100%关税,并对俄国能源买家实施“次级关税”,即对第三方交易征收制裁性税负。

这一通牒性质的政策,在美俄关系史上极为罕见。它不是传统的外交谴责,也不是联合国制裁提案,而是总统授权下的单边税收惩罚机制。其威慑不仅针对莫斯科,也针对德里与北京。

外界普遍认为,特朗普对普京的耐心已到极限。

自1月起,美国数次搁置援乌计划,被解读为向克里姆林宫示好;而俄军在此期间却加大对乌导弹攻势,并无谈判迹象。特朗普转而认为,“如果不设条件,普京不会停火”。

然而,值得注意的是,尽管通牒严厉,但特朗普并未中断对俄其他缓和措施:如取消对叙利亚的经济制裁、暗示愿恢复反恐合作管道等。这些“双轨信号”显示,特朗普并非全面对抗,而是保留交易可能性的制裁构图。

与中国的互动更典型。特朗普在对台问题上保持高压军售态势,但未派内阁级官员访台,未支持台北加入WHA,也未挑战“一个中国”政策。在经济上他以关税压制,在战略上却有节制——6月,他在与中方首脑通话时再次强调“尊重中国发展权”,暗示愿意维护贸易稳定框架。

这一博弈模型具有鲜明的节奏感。特朗普惯于交替释放强硬与缓和的信号,制造政策上的“不确定性”,使对手难以预判其真实意图。在具体操作中,他将关税、军售、乃至对国际组织的退出与重返,都当作可以随时摆上的谈判筹码。与此同时,政策边界被刻意模糊化,无论是涉台红线还是技术封锁,界限总在摇摆中推进。

这种反复横跳的策略并非源于政策逻辑,而是一种政治表演:通过不断制造摩擦与危机感,将对华强硬姿态变成可以反复消费的政治资本。

这种非理性的政策操控不仅破坏了基本的国际互信,也使对话与合作空间被系统性压缩。正如《金融时报》所评:“特朗普的外交政策并不寻求参与已有规则,而是故意打乱体系,将政策工具化为议价筹码。”

美国总统制的极限试验

特朗普第二任期的前六个月,是一场高强度的制度重塑实验。它不是简单的“重启旧程序”,而是在破坏中重新构建:行政令的高频发布、人事任命的忠诚优先、财政预算的倾斜重构、联盟机制的交易化变形……这一切指向的,并非短期政绩,而是政治共同体的深度定制。

但正因如此,真正的问题也开始显形:当制度已围绕个人意志重塑完成,当规则已变成服务于特定政治结构的工具,特朗普的“去制度化建构”还能走多远?一个只能由“特朗普本人”驱动的体系,是否必然走向对“特朗普继承人”的依赖?

当前美国宪法并未允许第三任期,而特朗普的政治动能却明显未减。2028年他无法参选,美国的权力机器将由谁接管?是一个更温顺的“复制品”,还是一个更极端的“升级版”?

一旦进入权力交接的阶段,这套依赖个人意志运行的体制就可能陷入它自己制造的困境:毕竟权力越集中,就越难找到继承者能够驾驭;制度越被暴力简化,反而越缺乏长期运转的稳定性。

《纽约观察家》的Alan Draper教授警告称:“当权力被集中到总统手中,国会和传统制衡结构被边缘化,如果未来总统不愿交出权柄,这种体制可能拒绝权力轮替。”

然而,即便制度与执行持续加速,公众接受度并未同步上升。

根据2025年7月的多项主流民调(AP-NORC、Reuters/Ipsos、CBS News/YouGov),特朗普总体支持率维持在41%-42%之间,反对率超过54%,对移民、教育等关键政策的支持度在多数群体中呈下降趋势,尤其在西裔与独立选民中落差显著。这些数据显示,制度重构虽已展开,但其合法性基础正遭遇现实层面的“社会消化阻力”。

或许,未来三年的美国故事主线,不再是特朗普做了什么,而是华盛顿的政治制度还能承受什么?