随着外汇额度限制、手续繁杂、手续费高昂,税务等问题的存在,越来越多在美华人选择通过“熟人介绍”或“私下换汇”方式解决资金流转。但在方便的背后,却也隐藏着巨大的风险。近日,南加州一名中国留学生小李(化名)就深陷“换汇陷阱”,不仅2万美元现金打了水漂,换来的人民币迟迟不到账,甚至因为涉案账户被冻结,被中国警方要求回国配合调查。

小李即将毕业返国,想尽快处理在美生活的物品。就在出售二手家具时,他遇到了自称是华人Stanley(化名)的人,对方在回收家具时得知小李手中有大额美元现金,主动提出可以“帮忙换汇”。

Stanley信誓旦旦表示,他在国内有渠道,可以直接将人民币打入小李在中国的账户,只需要小李提供美元现金即可,手续费也“很优惠”。在对方一再保证下,小李当场将2万美元现金交给Stanley。

然而,等待小李的并不是汇款到账的短信,而是一连串“意外”。

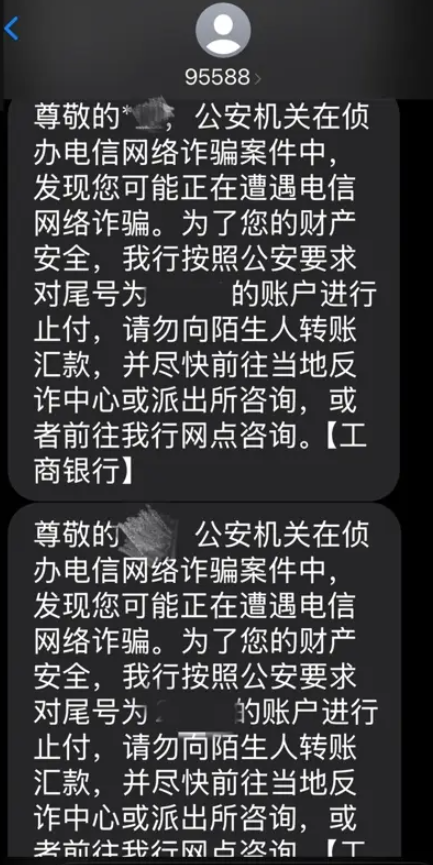

与此同时,另一位买家刘女士通过中国账户向小李购买二手车,并依规定分批汇入人民币。起初两笔交易顺利完成,但当她尝试第三笔转账时,突然收到来自国家反诈中心和银行系统的警示短信,提示她“疑似卷入电信诈骗”,账户被临时冻结。

随后,她更接到当地公安机关的电话,称她“涉嫌诈骗洗钱”,必须立刻暂停所有资金流动。这一切让刘女士大感震惊,不得不将情况告知小李。

随后,她更接到当地公安机关的电话,称她“涉嫌诈骗洗钱”,必须立刻暂停所有资金流动。这一切让刘女士大感震惊,不得不将情况告知小李。

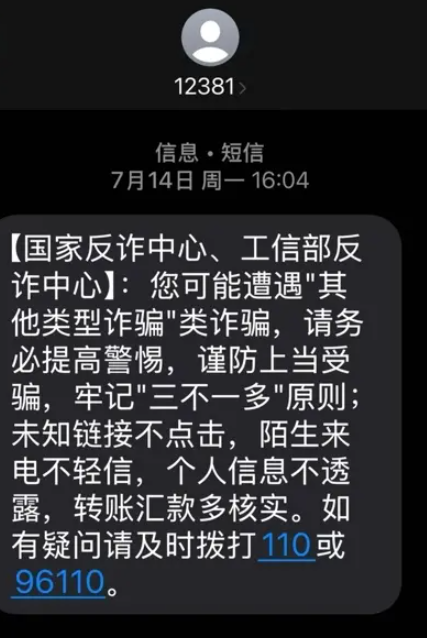

这时小李才惊觉,自己的中国银行账户也出现异常——被系统强制封禁。经银行告知,该账户已被“多地警方刑侦系统标注涉案”,必须等待72小时观察,甚至可能被公安或司法部门进一步冻结。

随着事态发酵,小李主动联系中国的银行与公安机关,结果发现,他的账户竟被浙江、贵州、广东三地刑侦大队通报涉及诈骗案。

警方表示,有多位中国境内的受害人已经报案,声称其转入的人民币“流入了诈骗链条中的账户”,而小李的账户正是其中之一。目前案件正在侦办阶段,详情暂不能公开。

更糟的是,原本承诺换汇的Stanley此时已“人间蒸发”,电话不通、微信封号,小李意识到,这可能是一场典型的“两头骗”:对换汇者承诺人民币到账、对人民币买家承诺美元到账,然后从中调包资金,卷款跑路。

更糟的是,原本承诺换汇的Stanley此时已“人间蒸发”,电话不通、微信封号,小李意识到,这可能是一场典型的“两头骗”:对换汇者承诺人民币到账、对人民币买家承诺美元到账,然后从中调包资金,卷款跑路。

目前,小李不仅2万美元现金被吞,人民币一分未收到,还因账户牵涉刑案,被公安机关要求本人回国接受调查。他已购买返国机票,希望尽快配合调查,还自己清白。

而与他交易的刘女士,同样受牵连——她的多个银行账户被统一冻结15天,无法使用,只能靠家人临时垫付信用卡账单维持生活。

针对南加州华人小李因私下换汇被骗2万美元、甚至被要求回国配合中国警方调查一事,律师指出,这类案件往往涉及跨国金融、诈骗及身份伪造问题,执法机关在司法处理上难度极大,当事人往往人财两失、维权无门。

律师称,“地下换汇”看似快速方便,但一旦资金出现问题,当事人很难证明钱的去向,更无法追查对方身份。很多换汇诈骗分子使用假名、虚拟身份,甚至在社交平台上伪装成“留学生”、“老乡”、“华人老板”等可信角色,诱导受害人落入陷阱。“有些人被骗之后连对方的真名叫什么都不知道,更别说报警追回损失了。”

更严重的是,一旦“被动卷入”诈骗链条,当事人的账户可能被标记为涉案账户,不但面临财产冻结,甚至可能被列为配合调查对象,承担法律责任。像小李这样的案例,已经不再是单纯的民事经济损失,而是可能演变为跨境刑事调查的“次生风险”。

这起案件提醒所有在海外的华人,尤其是学生群体、短期居住者,切勿轻信任何未经核实的私下换汇渠道。

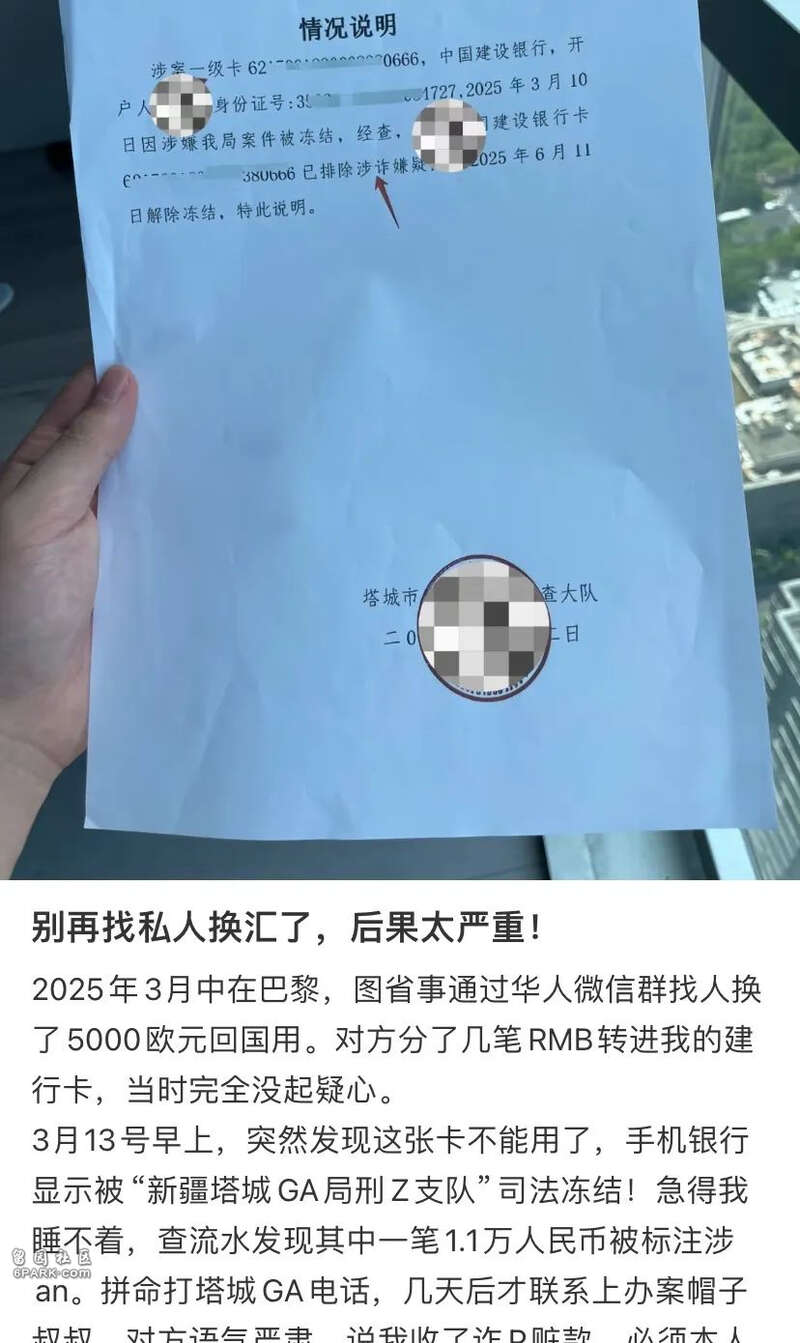

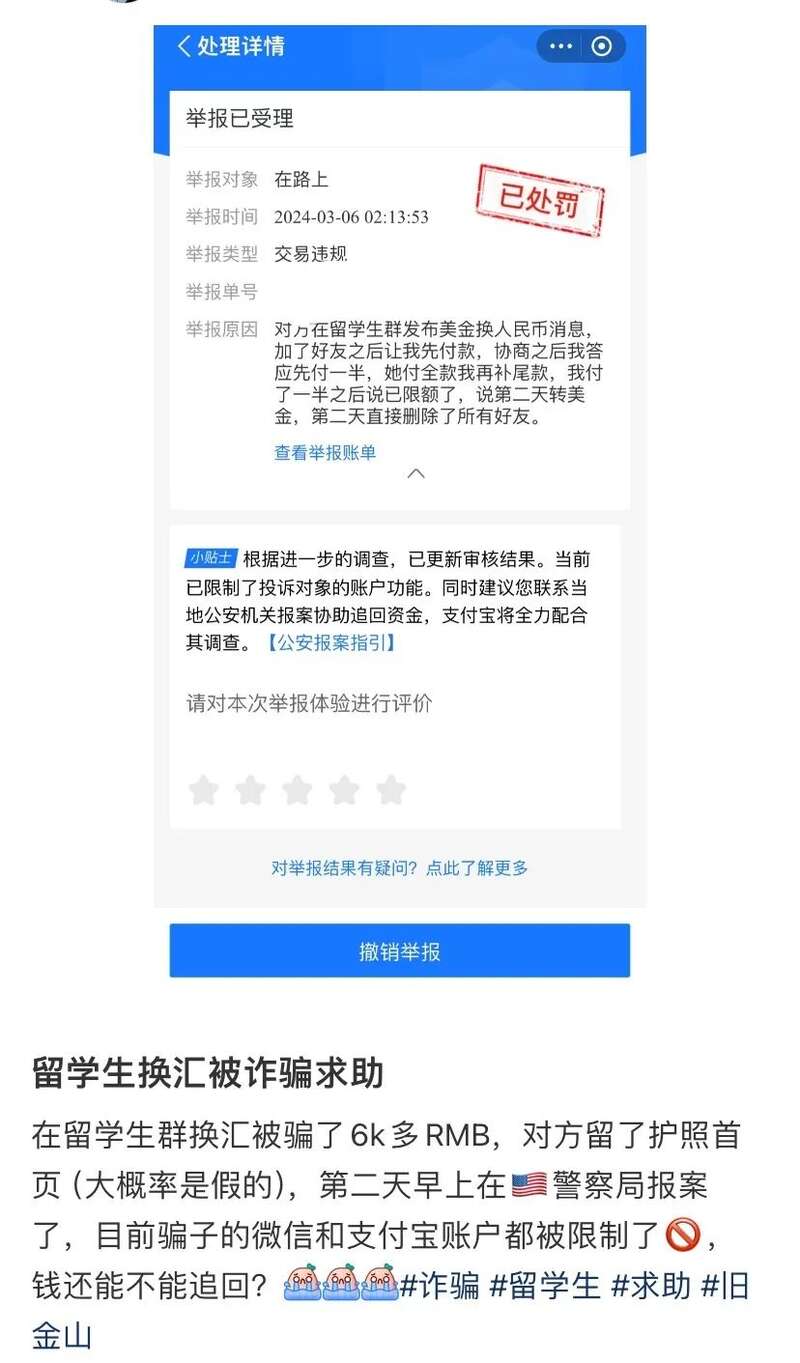

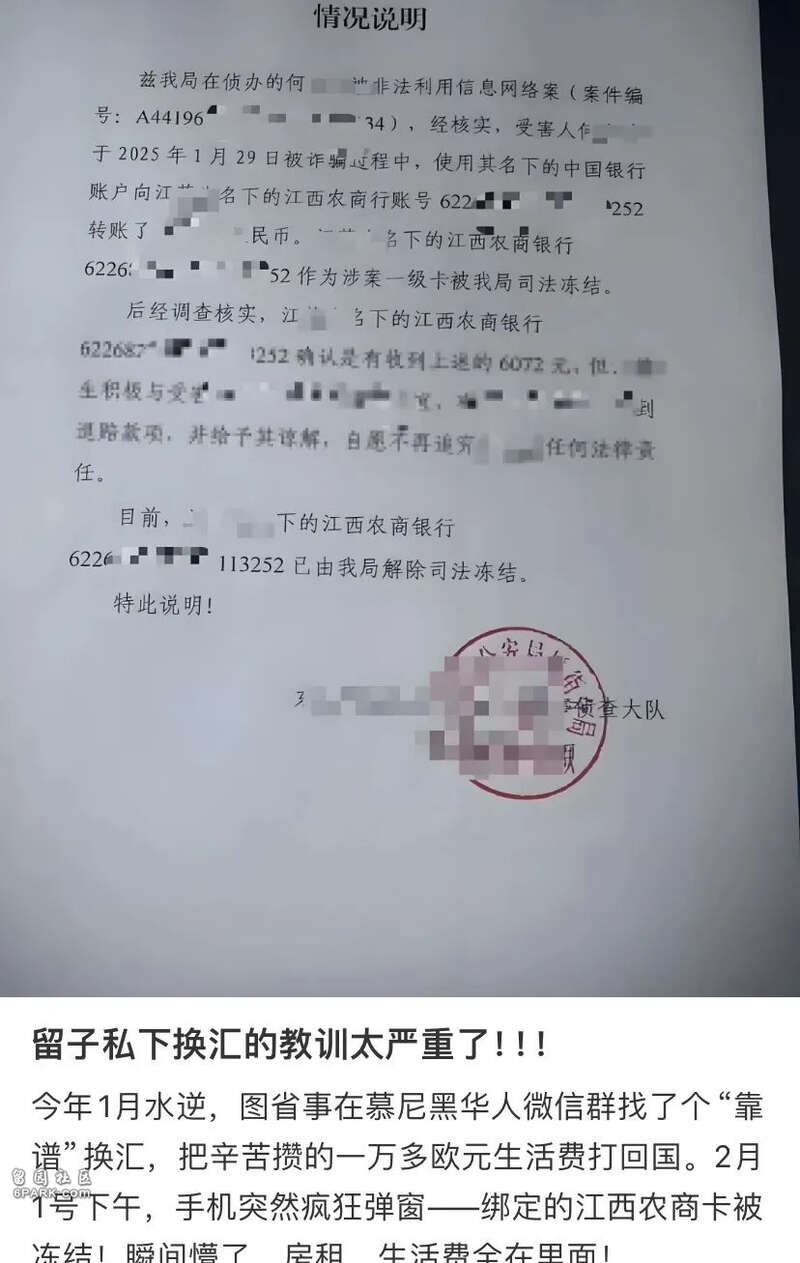

(网上随处可见的骗局和受害者)

这类“熟人式私下换汇在微信、微信群、、二手平台等社交平台上,时常能看到“安全高效换汇”、“老乡带路”等看似靠谱的宣传语。不少人分享被骗经历,其中套路高度相似:

骗子先通过正常渠道完成小额试换;

再用“资金卡住、额度受限”为理由要求现金操作;

最后在钱到账后即人间蒸发,被骗者无法追责,甚至账户被冻结。

有些人甚至是以“租房、回收家具、购车”之名接近受害人,博取信任后引出换汇需求。这种“生活场景式诈骗”更具迷惑性,也更难防范。

⚠️ 换汇请通过正规渠道,即便手续繁琐,付出手续费,也远比一场精心设计的骗局来得划算。