引言

近年来,那个曾是许多中国消费者心头白月光的运动品牌——耐克,逐渐失去了往日光环。

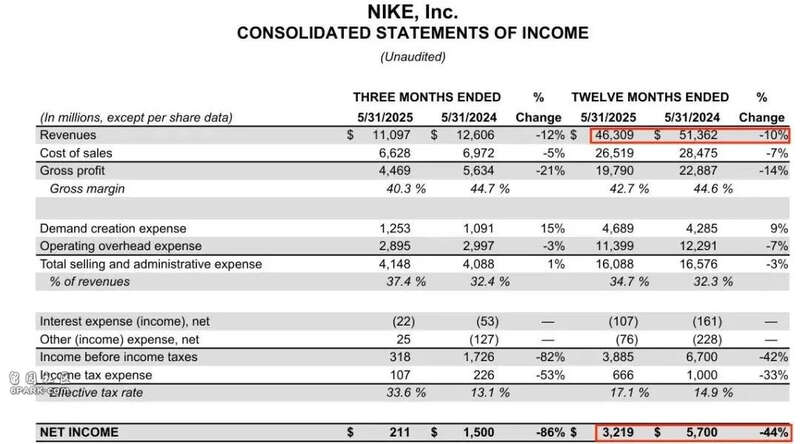

在一边是国潮突飞猛进、国产品牌灵活应变,一边是年轻人消费观彻底洗牌的市场夹击中,耐克在中国市场的日子,开始不太好过了。2025财年(截至2025年5月31日)的财报数据为这一趋势盖棺定论。

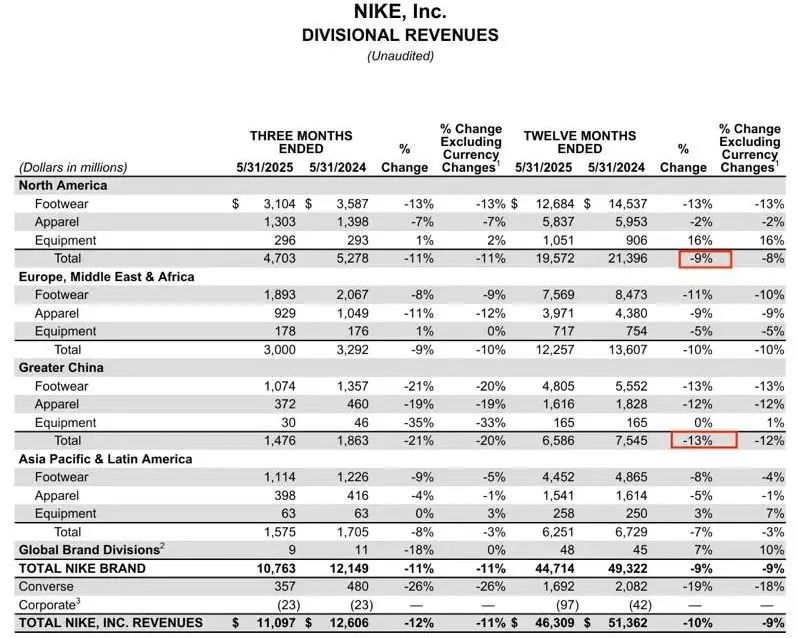

全年营收463亿美元,同比下降10%;净利润下滑44%至32亿美元。

图源:耐克2025财年年报

其中最为刺眼的是大中华区,同比下滑13%,全年收入仅为65.86亿美元,较上一年少赚了9.59亿美元,约合人民币70亿元。

这个70亿的“黑洞”,背后并非只是促销打得不够猛,APP界面不够丝滑那么简单——更像是一个全球品牌,在一片陌生的本土商业语境中,频频踩雷,节奏全乱。

1地球村“CEO”

却没学会“村口方言”

耐克这几年频繁强调“全球统一战略”与“DTC主导渠道”,在品牌设计、营销口径、消费者运营等方面保持标准化输出。

理论上看,全球一致性是效率的源泉,是品牌资产沉淀的保障。

图源:耐克中国官网

但在中国,这一套方法越来越像是西装革履去赶早市——不合时宜。

举个最明显的例子:DTC模式(Direct-to-Consumer)。

耐克先是全力推行直营渠道,砍掉了大量传统经销商合作,短时间内全球合作伙伴从3万家锐减至1万家。

再配上自营App矩阵——Nike、SNKRS、Nike Run Club和Training Club,看上去是数据闭环、用户运营的全方位闭环。

图源:网络

图源:网络

但中国消费者并没有“闭”进去。

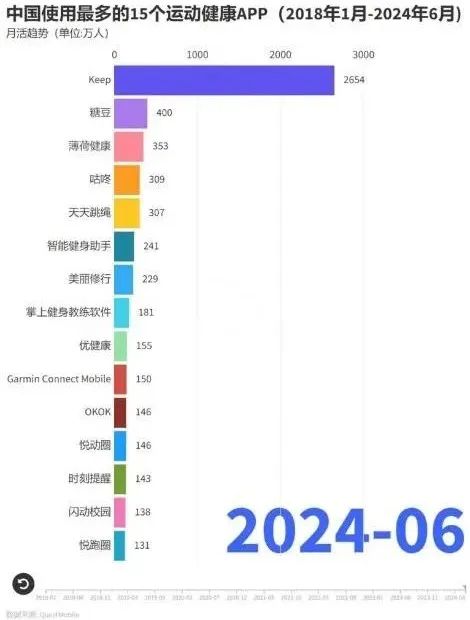

一个Nike Run Club App,跑步体验不错是不错,但当它要和Keep、咕咚抢用户时,就显得“格局太小”。

图源:QuestMobile

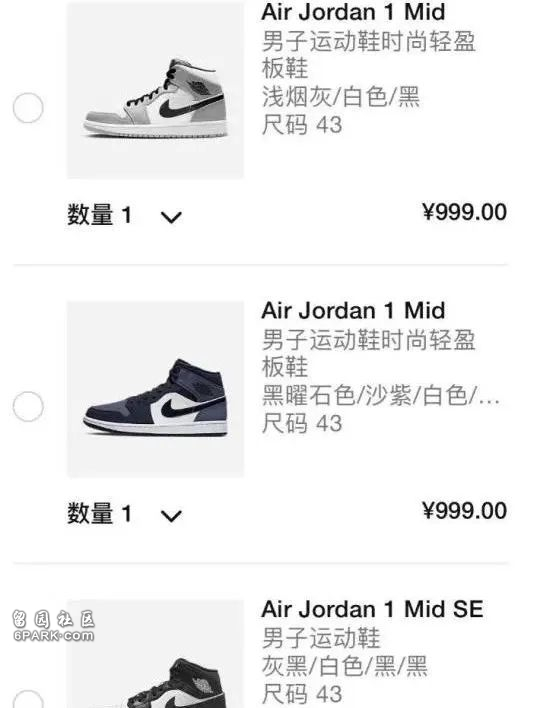

同样的——SNKRS抢鞋规则晦涩复杂,Nike App价格经常比京东、天猫贵出一截,界面交互被吐槽“像是2008年上线的”。

图源:Nike App

与之形成鲜明对比的是,安踏、李宁、特步在抖音、、天猫旗舰店的直播场景中如鱼得水,秒杀、优惠、种草、晒单一条龙打通用户心智。

图源:抖音

图源:抖音

它们在内容策略上也是“世界级错位”。

2024年,耐克新任CEO贺雁峰(Elliott Hill)全球高调推出“Win Now”战略,将焦点拉回运动员与竞技本身。

图源:凤凰体育

图源:凤凰体育

例如请肯尼亚天才跑者基普耶贡挑战“女子一英里破4分钟”,试图复制当年“破2马拉松”的情绪盛宴。

图源:耐克官网

图源:耐克官网

但现实是,运动圈用户更在意的是“朝鲜马拉松冠军韩日龙”的PB配速,以及他脚上的被品牌方赠送的国产碳板鞋。

图源:

图源:

显然,跨国品牌最怕的不是资源少,而是方向错。

曾经那个在中国街头高高挂起的“Just Do It”,如今听起来,更像是“Just Too Late”。

2技术王座不稳

国产鞋悄悄逆袭了

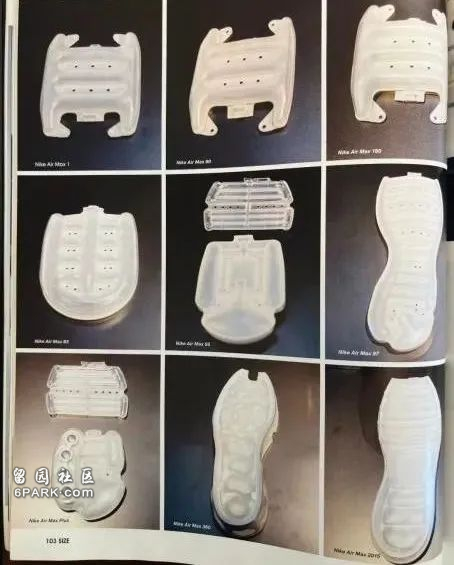

遥想当年,耐克的气垫技术、飞线编织和Zoom系列几乎是运动鞋科技的代名词。

图源:

图源:

但这份“科技信仰”似乎正在遭遇挑战,尤其是中国品牌的崛起让这一切悄然变化。

过去三年,国产品牌的技术创新可谓是“高考冲刺班”的水平,进步之快让人眼花缭乱。

361度推出的“碳板”跑鞋,以突出的脚感与推进力,售价仅为同类Nike鞋的60%。

图源:

图源:

而特步通过收购跑步品类专家索康尼,迅速填补了技术短板,专业跑步鞋类2024年财报显示其营收已达135.77亿人民币,同期增长6.55%。

图源:澎湃新闻

图源:澎湃新闻

图源:特步财报

图源:特步财报

更具象征意义的变化发生在马拉松圈:悦跑数据研究院的最新数据显示,2024年北上广等六场顶级马拉松赛事中,破4跑者中有57.3%穿的是国产品牌。

特步更是凭借6冠王的傲人战绩,远超耐克和阿迪,成为马拉松爱好者的新宠。

图源:悦跑数据研究院

图源:悦跑数据研究院

其次,耐克的质量问题也逐渐浮出水面。

随着大部分产能转移至东南亚,耐克的生产周期变得拉长,品控出现波动,这使得“Made in Vietnam”的鞋品逐渐成为消费者吐槽的焦点。

图源:

图源:

国产品牌的逆袭不仅仅是价格的优势,更在于他们在消费者需求上的精准把控。

从曾经让消费者甘心多花300元,只为一双耐克气垫鞋,到现在“便宜一半,体验八成”的国产鞋,耐克的技术王座已经悄然松动。

今年,一些国产品牌更是加大了研发投入。

比如,李宁推出的“云科技”跑鞋系列,以超轻的鞋面设计和出色的缓震效果,获得了不少跑者的好评。

图源:李宁旗舰店

图源:李宁旗舰店

国产品牌不仅在技术上实现了赶超,在品牌溢价方面也日渐强势。

无论是李宁、特步,还是361度,它们不再是单纯的“价格友好型”选择,而是通过技术创新和品牌重塑,逐渐赢得了消费者的忠诚。

图源:睿论

图源:睿论

面对这些逐渐崛起的国货品牌,曾经自信满满的国际巨头们,已经开始悄悄意识到,这场科技与市场的角逐,早已悄然进入了新的篇章。

3“品牌信仰值”暴跌

年轻人集体弃坑

在当代品牌的竞争中,产品是“躯壳”,但“情绪价值”才是灵魂。

曾几何时,耐克牢牢占据着“潮流运动”的文化高地,是青少年社交场上的标配,是朋友圈晒图、校内炫酷穿搭中最稳妥的选择

然而,随着2020年新疆棉事件和NBA立场含糊的争议,耐克的品牌地位遭遇了严重打击。

图源:人民网

图源:人民网

图源:微博

图源:微博

耐克曾经的“身份象征”逐渐转变为“国产品牌更懂我”,曾经的“崇拜乔丹”变成了“支持李宁”。

图源:视频号

图源:视频号

在这场品牌的博弈中,情感营销成了决定胜负的关键。

本土品牌在这方面的表现尤为突出。

李宁通过推出“中国李宁”系列,成功打出了国潮符号,迅速吸引了大量年轻消费者的青睐。

图源:李宁

图源:李宁

特步则精准捕捉到家长和学生的痛点,早早推出“中考体测专用鞋”,填补了市场空白,不仅仅满足了需求,更赢得了广大家庭的支持。

图源:特步旗舰店

图源:特步旗舰店

安踏通过与冬奥选手的合作以及本土文化的联名活动,成功将品牌融入到中国文化的语境中,迅速加深了消费者的情感连接。

图源:网络

图源:网络

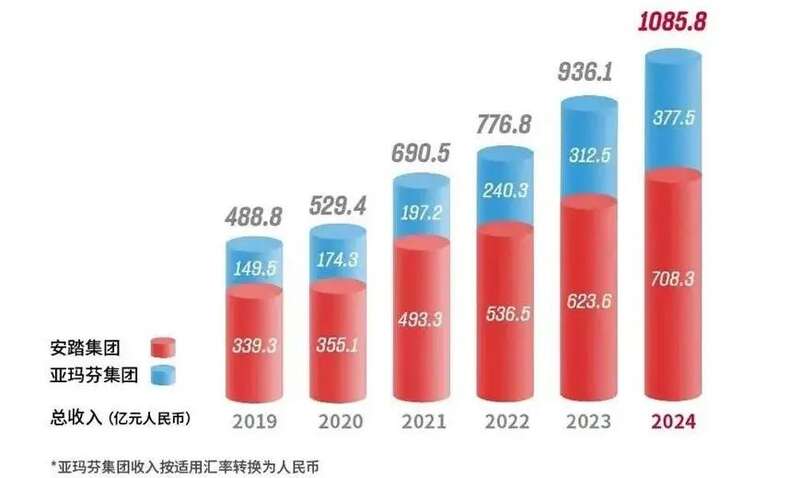

2024年年度财报显示,李宁营收同比增长了3.90%,安踏集团首次破700亿大关,展现出强劲的市场表现。

图源:网络

图源:网络

而在一些国外品牌中,Under Armour 和 New Balance也通过本土化的打法取得了不错的成绩。

Under Armour 聚焦于专业运动装备,巧妙地把中国消费者的运动需求和舒适性结合起来,稳稳地收获了一部分忠实粉丝;而 New Balance 则继续凭借它那种“美国经典”设计与舒适性,吸引了大量跑步和休闲鞋爱好者。

图源:安德玛旗舰店

图源:安德玛旗舰店

再看耐克,曾经的“鞋履皇帝”现在在中国市场似乎碰到了“水土不服”的症状。

耐克依旧在全球范围颇具影响力,但在中国市场的表现就像“年久失修的老房子”——到处漏水。

尽管依旧以球星代言为主打,但年轻消费者的情感已经悄然转向那些更能引起他们共鸣的本土品牌。

图源:耐克官网

图源:耐克官网

耐克的抖音直播刚刚起步,评论区却充满了“不懂抢购节奏”和“比拼多多还贵”的吐槽,在快速变化的社交平台上频频翻车,耐克似乎越来越无法触及中国年轻消费者的情感需求。

图源:耐克淘宝直播间

图源:耐克淘宝直播间

品牌不再是单纯的商品堆砌,而是情感的象征。

尤其是在年轻一代的消费观念中,品牌的“情绪价值”比以往任何时候都更加重要。

消费者对于品牌的情感联系,已不再局限于“外国月亮更圆”的时代,而是向本土品牌倾斜,选择那些能够真正触及内心、理解文化和情感的品牌。

4营收在跌,库存在压

但“姿态”还挺高

数据是最锋利的利剑。

从财务数据来看,耐克的全球日子可谓不好过。

2025财年,耐克的整体净利润暴跌44%,降至32亿美元。

而北美区、中国区的表现则更为惨烈,各大区总营收分别下降9%、13%,再也不是那个曾经充当增长引擎的黄金地带了。

图源:耐克2025财年年报

图源:耐克2025财年年报

收入下降的压力让耐克不得不启动“清库存保现金流”模式。

2025年618前后,天猫、京东、得物等平台上的Nike专区打折力度空前,经典款跑鞋甚至能打5折,还送满减券,最终成功蝉联多个平台运动品类销量第一。

图源:唯品会

图源:唯品会

不过,也有不少人质疑,这种“变相甩货”真的能对品牌健康有帮助吗?

与国产品牌那种“带货即种草、曝光即转化”的高效打法相比,耐克的促销看起来既不彻底也不精致。

图源:

图源:

一边清货大甩卖,一边又推出高价新品,品牌的定价体系变得模糊不清。

图源:耐克中国官网

图源:耐克中国官网

中端消费者看不懂高低价之间的区别,高端用户则对“高价低质”的打折促销失去了兴趣,直接失去了购买动力。

耐克自诩创新为先,但近年来最受欢迎的单品依旧是Air Force 1、Dunk、AJ这些“老朋友”,真正能成为“一鞋封神”的爆款几乎寥寥无几,创新似乎也变得力不从心。

相反的是,国产品牌表现堪称亮眼。

安踏不仅在FILA之外推出了“LUCI”和“ANTA Pro”等新系列,还在球鞋市场大获成功;李宁则通过篮球线推出了“闪击”、“音速”等全新爆款,成功重塑了品牌形象。

图源:李宁

图源:李宁

国产品牌通过不断创新和精准的市场定位,牢牢抓住了消费者的心。

而在跑步、马拉松、线上直播和潮流话题等全场景渗透下,国产品牌不仅在线上占领话语权,线下活动也顺势获得了大量曝光,打得有声有色,迅速引领潮流。

图源:

图源:

耐克的“贵”和“慢”已经变成了它重新建立市场连接的最大障碍。

在品牌健康和市场竞争的双重压力下,耐克想要恢复在中国市场的活力,恐怕得先学会如何“快”而不“慢”,如何做到“高端”而不“贵”,才能真正与本土消费者建立起新的情感联系。

5写在最后

耐克在中国市场的疲软,不是“某次翻车”导致的偶然现象,而是战略节奏与时代心智彻底错位的结果。

说到底,是“路径依赖”太强,“本土嗅觉”太弱。

图源:壹览商业

图源:壹览商业

这个曾经牢牢占据中国运动心智顶端的品牌,如今面临的不只是营收之痛,更是信任危机。

曾经的光环不再自带购买力,全球巨头也不能再高坐神坛。

“Just Do It”若想再次说服中国市场,可能要先从“Just Understand It”做起。

图源:NOWRE

图源:NOWRE

你可以不低头,但不能不变通。

好消息是,耐克还是有底子的:品牌厚、技术强、全球粉丝多。

在中国依然保有广泛认知和大量忠实用户,只是你要更懂这个市场的“情绪价值”逻辑,更懂年轻人的“快感获取路径”,更懂“要值”的理性算账心态。

图源:耐克中国

图源:耐克中国

耐克现在缺的就是“Just Do It”的劲。