网上的负面舆情是看不见呢,还是装看不见呢?今天在新浪微博上看到一个很好玩的新闻:

最近,网民扒出疑似武汉大学“性骚扰”案的女生杨某某在武汉大学的硕士毕业论文,指出其中存在诸多文字、事实错误,疑似用AI编造,质疑其“学术不端”,是如何通过导师审核和答辩的。

对此,媒体于7月30日致电武汉大学研究生院,其工作人员表示目前未关注到有关该女生论文的质疑,也没有听说哪个毕业生的论文有什么问题需要进行调查。该工作人员还表示,如果有问题可以向该校学术委员会或研究生院院长信箱反映,校方会进行调查,经过专家的学术评审,如果确有问题官方会处理。

看到“其工作人员表示目前未关注到有关该女生论文的质疑,也没有听说哪个毕业生的论文有什么问题需要进行调查。”表述,我36颗大牙当场掉了四分之一.。

武汉大学图书馆“性骚扰”事件近日迎来一审判决,法院审理认为,肖某某当时的行为无法被认定“自慰”,有抓痒的高度可能:事发场景开放,周围有人员走动,两人事发两小时内无交流,都曾离开后重回座位,无法认定肖某某针对杨某有性暗示或者性挑逗行为。因此,肖某某行为不构成针对特定对象进行的与性相关的骚扰行为,杨某某的指控不成立。

也就是说,两年前在武汉图书馆女生杨某某指控肖某某“性骚扰”的行为不存在,咬文嚼字说,在法律层面上无法认定“性骚扰”。通俗说,女生杨某某官司输了。正常情况下,你说人家性骚扰,现在法院说不存在性骚扰,你就应当低调下来,可以不道歉,但至少夹尾巴、保持不发声。

指控人家性骚扰,而性骚扰不成立,这已涉嫌侵权了,当然要低调。虽说该判决目前为一审判决,未生效,但就通常情况来说,一审判决后二审改判的比例是很低的。如果没有什么新情况,二审判决还是维持原判决。

小杨同学此种状况最好的处理办法是低调,另外再坚持上诉,以不见棺材不落泪的勇气再搏一回。这就是讲究的做法。可惜小杨同学不讲究,来了这一出,在网上得瑟了一下:

7月27日,小杨同学在网上发帖,既显摆了自己,又讽刺了下小肖同学。

原先小肖同学因“性骚扰”事件遭全网“开盒”(个人信息泄露、照片被制遗像),患创伤后应激障碍并多次自杀,其祖父因网暴刺激去世,这一切已经够惨了。这次小肖同学官司初步胜利,有了一线转机,在这档口上,小杨同学仍然咄咄逼人,欺人太甚,网民们当然看不下去了。

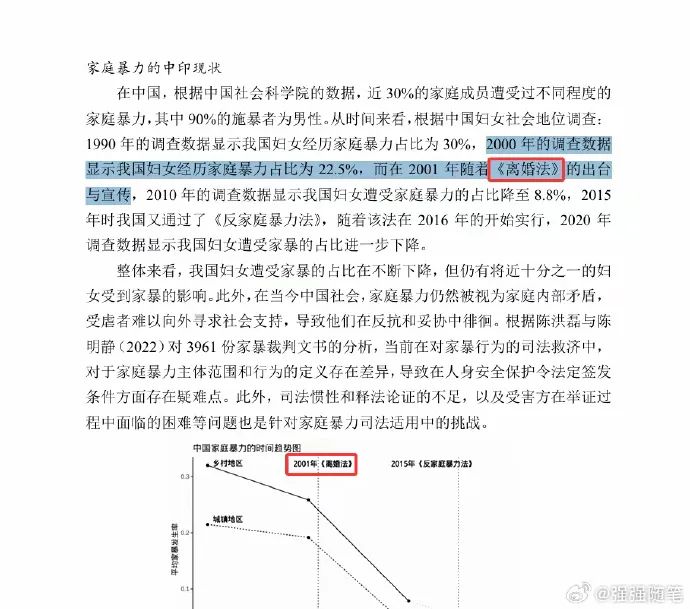

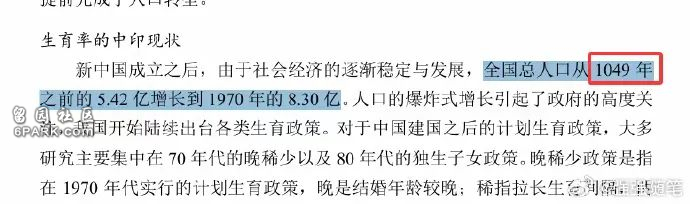

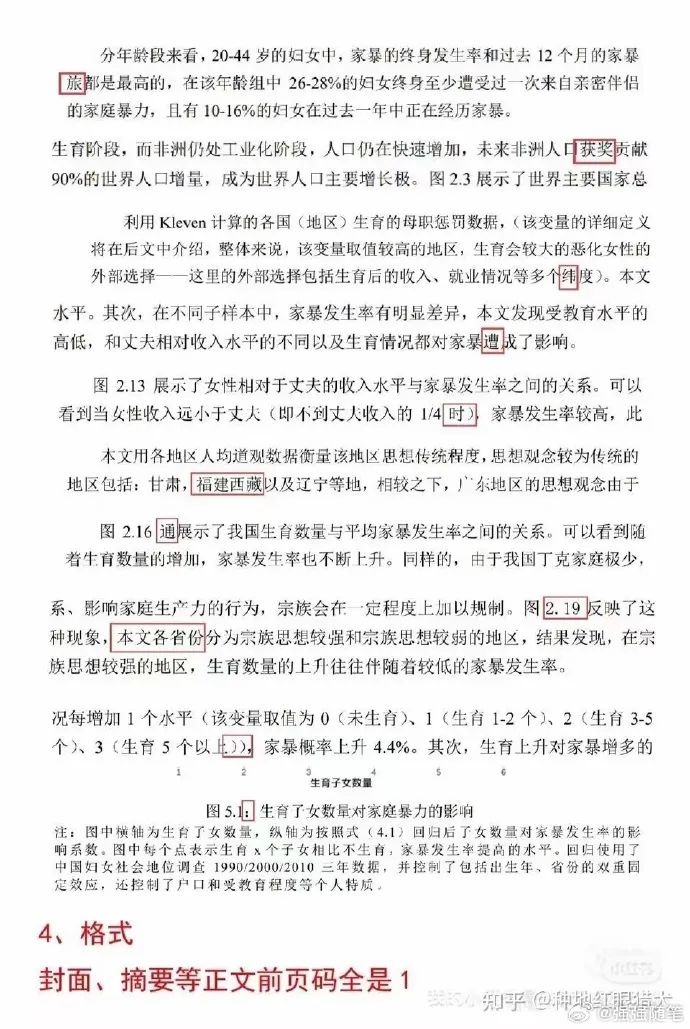

回旋镖最终射向自己,小杨同学被反噬了,她的毕业论文被扒出来了:

乖乖,这论文了得,我真的亮瞎了眼睛,论文最精彩、最美轮美奂之处在《离婚法》。虽说我的法律是体育老师教的,但俺也是学法用法多年,从未见过听过《离婚法》。关于离婚的规定,过去在《婚姻法》里,如今在《民法典》里,中国从未将离婚作为一个单独的法律来设置的。

但小杨同学就是牛逼,其毕业论文中多次表述《离婚法》,确实是一绝,绝到我是没有任何兴趣看她论文的地步的。

小杨毕业论文漏洞百出,居然也能毕业了。这说明现实生活中论文就是个形式,论文写起来了,只要满足了字数要求,老师基本上就不去看的,更不会认真看。这么多年来我一直呼吁取消论文制度,毕业也好,晋升晋级也好,统统取消论文的考核,无需论文这一环节。

如今出书、论文发表都是产业化的,有钱就能发表论文,这是一个公开的秘密,笔者的朋友圈也经常有微友向俺推销论文的(花钱买论文),但笔者无需通过论文去晋级晋升,不感兴趣,丢不起那个脸。

嗤之以鼻,嗤之以鼻。小杨同学的论文,就这么错别字连天不是照样也过关了。你说这种论文有意义,有价值?小杨是这样,难道其他同学就不这样?我告诉你,都差不多。实践中,论文普遍很水,但水不水不重要,重要的是发表,而发表的诀窍都懂的,前面我已经说。

但也得实事求是说,小杨同学的论文虽水,其专业学习的能力可不水,她能通过法考,说明她还是有一定实力的,不信的话,你可以尝试尝试下法考。

可惜是学习好不代表品德好,正所谓路线错了知识越多越反动。小杨同学指控“性骚扰“不成立的情况下,还去显摆自己、嘲讽他人,这就是严重的人品问题了。网上的舆论对小杨是铺天盖地的谴责和怒骂,非常好玩的是此时武汉的警察又卷入舆论漩涡了。

博主“李然于心”因发布小杨同学涉嫌学术不端的视频,2025年7月29日深夜遭4名自称洪山区分局民警的人员上门“问候”。这给原本就沸沸扬扬武汉大学“性骚扰”事件又添了一把火,警方上门行为引发次生舆情,话题从学术不端转向公权力滥用。一波接一波,一浪接一浪。

关于小杨同学学术不端问题网上舆情如此之大,武汉大学工作人员居然称未关注到网上的情况,你说牙要不要掉?如果真的没关注到,我只能说武汉大学遭遇此次舆情危机是一个活该。

一号首长曾指出,“网民来自老百姓,老百姓上了网,民意也就上了网。群众在哪儿,我们的领导干部就要到哪儿去。各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线,经常上网看看,了解群众所思所愿。”

一号首长还说,对广大网民,要多一些包容和耐心,对建设性意见要及时吸纳,对困难要及时帮助,对不了解情况的要及时宣介,对模糊认识要及时廓清,对怨气怨言要及时化解,对错误看法要及时引导和纠正。

话说,武汉大学的领导们,你们有没有上上网,了解了解网上对武汉大学的评价,了解了解网民对武汉大学的建议?你们到底是不知情,还是装不知情?不知情说明你们不负责,装不知情则说明你们不担当,总有一个等着你们。

面对复杂的网络生态,一些冒号为了爱惜羽毛,总想和网络切割,内心里希望在网上不出事,不惹事,问题是你不想惹事就躲得了了?武汉大学肯定不想在网上惹事的,可这糟心事还不是来了?来了还不会轻易走,这就是残酷现实。

“平时不烧香,急来抱佛脚”,这是不行的。我估计武汉大学连“抱佛脚”的机会都没有,真正的无力感,但这一切都是自找的,自己埋下的果。

我查了下,武汉大学1983年9月成立了新闻系。1984年,新闻系正式招收了第一届新闻学专业本科生,次年获新闻学硕士学位授予权并开始招收硕士研究生。1995年,新闻系更名为新闻学院,后来又改成新闻与传播学院。

应该来说,武汉大学开启新闻教学还是比较早的,和释永信出家几乎同期。新闻与传播学院的师资实力也是很强的,武汉大学新闻与传播学院现有教授(正高职)30余人,副教授(副高职)30余人,讲师(中级)30余人。其中,博士生导师20余人,硕士生导师60余人。真正是人才济济啊。

可是,可是,可是?武汉大学在这波涉及武汉大学的负面舆情事件上,武汉大学居然是毫无招架之力,被网上一帮游兵散将的自媒体博主打得稀里哗啦、一败涂地。不得不说,悲哀啊,悲哀啊。

什么叫纸上谈兵?武汉大学的新闻与传播学院就是纸上谈兵。口中虽有千言,胸中实无一策,这样的新闻学专业学了又有屁用?那么多新闻学教授、博士都是绣花枕头,还是个个明哲保身?

拿着国家高薪水的新闻学的科班教授专家们,面对武汉大学的负面舆情,居然干不过网上的草根自媒体号,我替武汉大学的无动于衷羞愧,我为武汉大学的无所作为着急,我为武汉大学的无从下手难过啊!