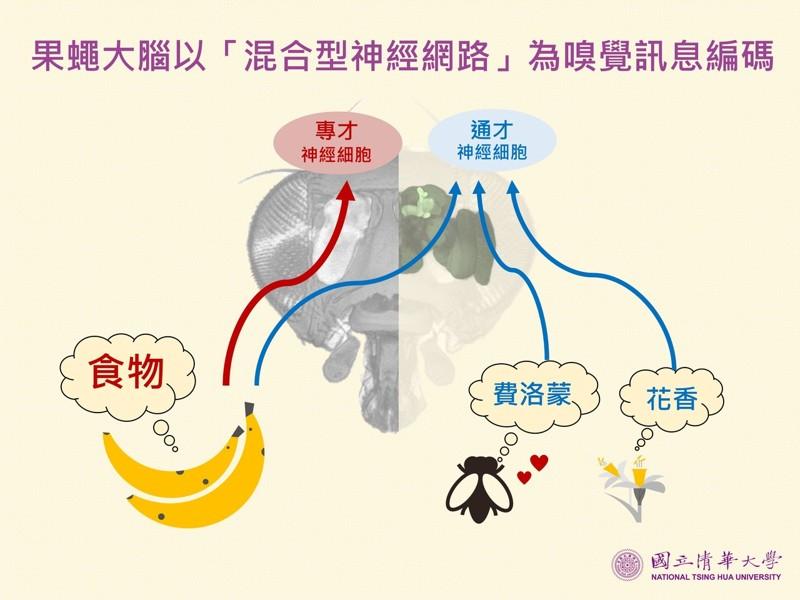

台湾清华大学脑科学研究中心主任江安世与系统神经科学研究所教授罗中泉、物理系特聘研究讲座教授李定国组成跨领域团队,解密果蝇如何迅速决定「吃」?还是「逃」?研究发现,果蝇大脑通过「混合型」神经网络来传递嗅觉消息,以随机的「通才型」细胞来处理费洛蒙、花香等一般的气味,并以「专才型」细胞来处理对果蝇来说最重要的食物气味。

清大指出,科学界过去认为果蝇大脑内的神经链接是随机的,但江安世发现其中的链接既有随机、也有专门处理更重要消息的「专线」,分工精密且高效。这项研究成果不仅揭开昆虫大脑的神经运算机制,也为未来脑科学与AI人工智能的交叉应用打开新方向,最近登上国际顶尖期刊「科学前缘」(Science Advances)。

果蝇大脑结构中央的蘑菇体是昆虫处理感官信息及学习记忆的重要枢纽。过去二十年来,科学界对蘑菇体神经链接方式有不同看法。比如2004年诺贝尔生理医学奖得主理查·艾克索(Richard Axel)曾在研究中采样约十分之一的神经细胞,认为神经链接是随机的;但江安世则认为其中应存在特定连接模式。

江安世为中研院士,也是国际知名脑科学家,他领导的清大研究团队运用神经链接体分析、活体影像技术与电脑仿真,发现果蝇大脑蘑菇体中的嗅觉神经元与中枢神经元链接并非完全随机或固定,而是「既有随机也有固定」的混合模式。特定神经群聚有明确的偏好链接对象,将不同气味以分散及汇聚的模式进行编码,兼顾嗅觉辨识的敏锐性与多样性。

果蝇脑内的蘑菇体相当于一个小型的中央处理器CPU,能把外界各种消息集成起来,帮助果蝇在复杂环境中做出选择,比如避开危险、找到食物、寻找伴侣。

清大团队研究发现,果蝇嗅觉神经采取「专才型」与「通才型」两种细胞分工。通才型能随机接收食物、费洛蒙、花草树木等多种气味,就像广播一样,可同时扩散传给多组细胞;而专才型只处理特定重要气味,也就是水果等食物的气味,就像专线电话一样,让关键消息能集中传到指定神经元。

清华大学系统神经科学研究所教授罗中泉进一步解释,果蝇混合的神经链接模式就像一组高强度密码,结合了随机和有序的优点,「就像人们设密码,最理想的组合是『熟悉的单字加乱码』,例如在名字前后加上数字或符号,乍看没逻辑,但方便自己记忆,又难被破解。」

江安世表示,发现果蝇混合「随机」与「有序」特性的神经链接,不仅厘清了大脑如何分散与集中处理消息的秘密,也可望为治疗失智症、帕金森氏症等神经退化性疾病提供新的线索,并启发AI神经网络的设计与应用。

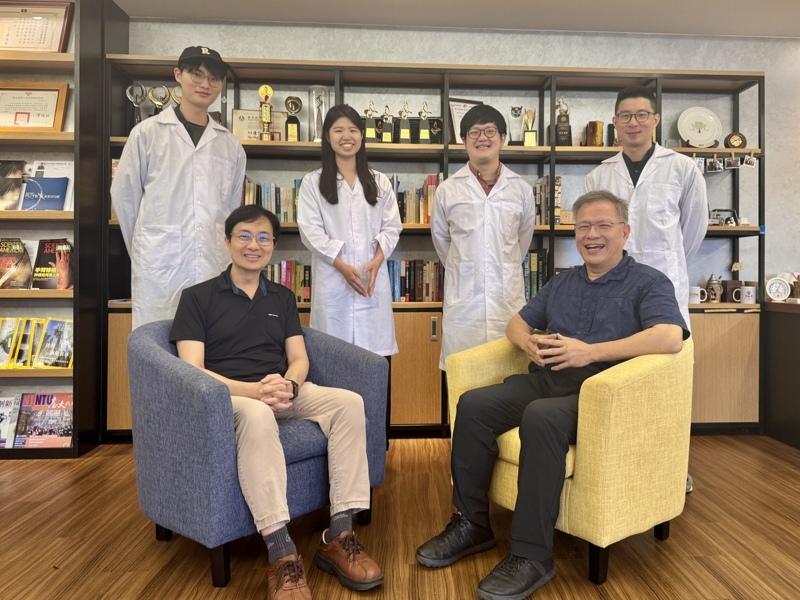

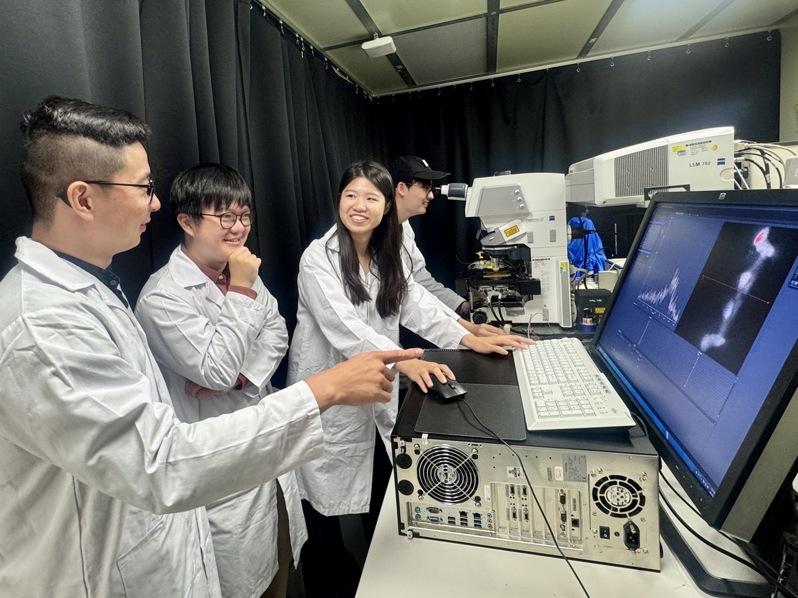

论文的第一作者为清华物理所硕士郑力珊、系神所博士生强敬哲,由系神所特聘讲座教授江安世、教授罗中泉及物理系特聘研究讲座教授李定国担任共同通信作者。研究团队还包括清华脑科学研究中心博士后研究员冯冠霖与系神所博士生陈瑞煌,冯冠霖负责果蝇生物学与行为研究,陈瑞煌则通过功能性影像实验,观察嗅觉消息如何在神经网络中传递。

江安世指出,郑力珊与强敬哲担任团队的理论分析内核,陈瑞煌与冯冠霖则是负责验证的实验学家,「结合物理、神经科学与行为研究专业的跨领域合作,是解开果蝇大脑神经链接之谜的关键。」