德国的分流体系有它的可取之处,但是也要看到它存在的问题。

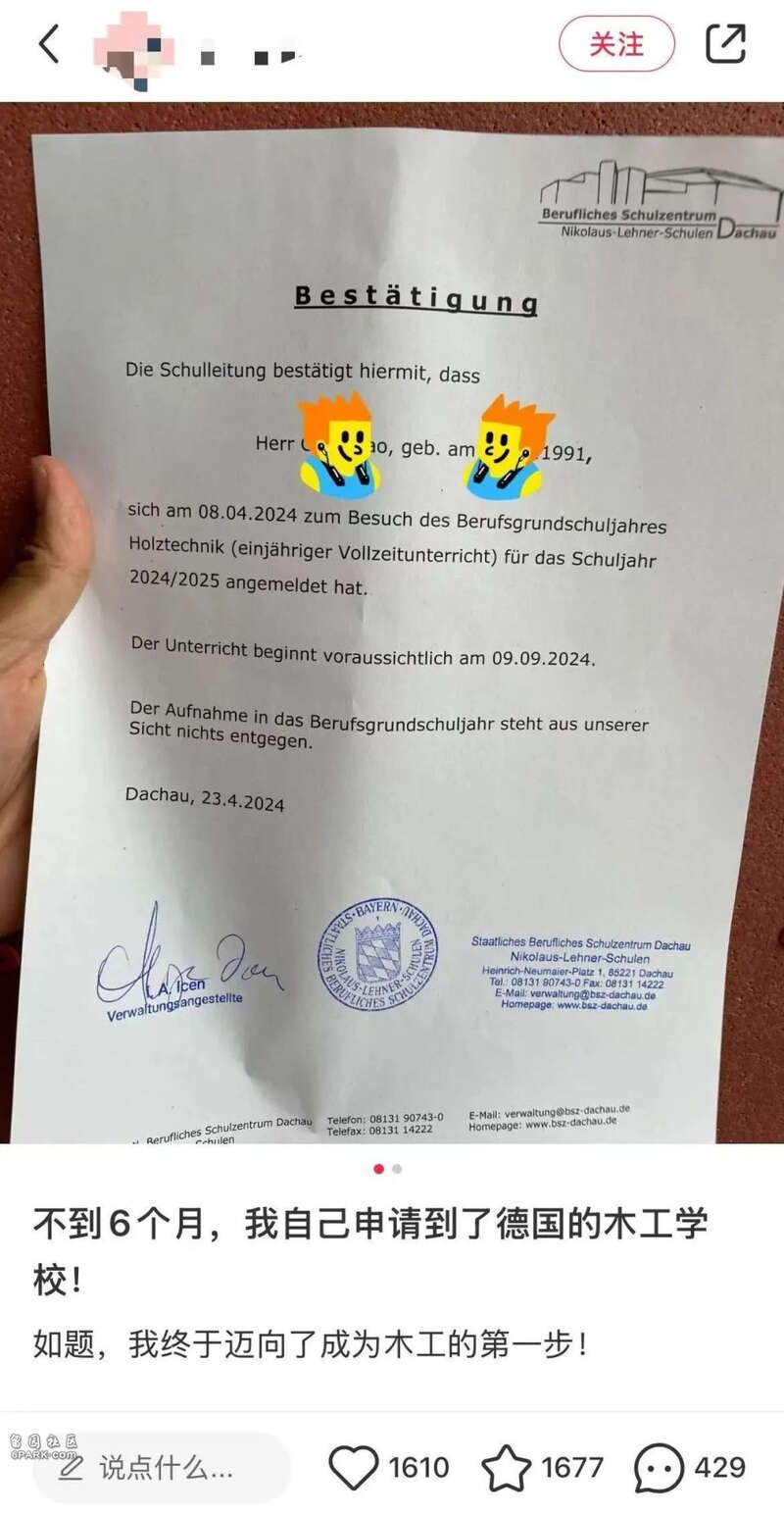

最近,网上有很多关于去德国做木工学徒,体验双元制职业教育的分享贴。经济下行的环境里,掌握一门技能,转向体力劳动,成了很多年轻人摆脱内卷和失业恐慌的一条路。

作为一名在德国陪娃上学的妈妈,我也知道,德国的双元制职业教育非常强大,蓝领待遇不错,社会认可度高,像木工这类职业尤其稀缺。

因为有职业教育的托底,整个德国的教育环境的确不卷,堪称“佛系躺平联盟”中的佼佼者。

可是,当亲身经历了孩子在小学四年级的分流后,我发现,德国职业教育的完备,在某种程度上掩盖了小学分流体系的“残酷”和不合理之处,也让人忽略了德国基础教育中的一些问题。

“10岁定终身” 毫不夸张

在德国大多数地区,小学四年级,既是小学的毕业年,也是决定一个孩子未来进入大学,还是走职业教育的关键一年。(也有少部分地区,将小学毕业延迟到六年级)。

这意味着,德国小学生在10岁左右就来到了人生岔路口。说十岁定终身,似乎也不夸张。

理论上,德国分流的比例也是接近一半(2023/2024学年全德的数据为45%),一半的孩子进入高级文理中学(Gymnasium),也就是以申请大学为主的学术型高中, 剩下的一半进入偏向职业教育的Realschule和Hauptschule。

还有一种混合型的学校类型,叫 Gesamtschule,适合模棱两可、去向不明确的学生,推迟五年后再做抉择,往哪个方向发展。

我所在的北莱茵州,人口一千八百万,2023/2024学年的数据显示,Gymnasium有624所,Realschule 370所,Hauptschule 159所,Gesamtschule 366所。

我在查资料的时候发现,本州的特殊学校有487所之多,专门针对身体,精神有残疾的孩子,这个数量让我有点小小的吃惊。

四年级上学期,班主任老师会针对每一个学生给出自己的推荐,是去文理中学,还是去职业学校。

评判标准除了成绩,还有其学习行为、基本技能,以及社会行为表现。

首先是成绩。德国的小学,一二年级没有正式的成绩,至多就是老师在一些随堂小测验的答题纸末端画个大笑脸、微笑脸或者有点沮丧的脸,以示区分。

三年级开始有了正式的成绩单,显示主课(主要是德语,数学,和通识教育)和辅课(英语,美术,音乐,体育和宗教)的成绩。

主课每学期都有多次考试,最后成绩由笔试成绩结合平时课堂口头表现,综合评估后给出分数。6分表示无可救药,5分比垫底好点儿,4分及格,3分满意,2分优秀,1分优异。

作为一个小时候一直得双百的母亲,潜意识里还是期待着孩子能得1分(题目答对率为92%-100%)。后来渐渐发现,想得1分并不容易——因为考卷总分值少。

比如国内的考试总分是100分,一粗心扣2分还有98分,但是德国的卷子比如某次总分14分,扣2分得12分,这就甩出了92%,最后只能得2分,不算优异了。而且笔试考卷里几乎没有选择题,倒是常常出现论述题,包括数学卷子。

于是我也释然了,能得1分最好,得2分也不错。如果要追求门门1分,那得要求几乎完全不犯错,把孩子和自己都搞得紧张兮兮的,完全没有必要。

重要的是要鼓励孩子多说、多表达。亚洲孩子相对含蓄,如果笔试出色,课堂沉默,就比较吃亏了。

影响分流结果的,

除了成绩,还有软实力

在德国,一个孩子被评估的,除了卷面成绩,还有学习行为、基本技能,以及社会行为这三大板块的表现。

每一板块又有很多细分内容:

1)学习能力包括是不是能保持专注,是不是能认真仔细地完成任务,是不是能接受批评指正,遇到失败会不会沮丧;

2)基本技能类包含是不是能很快适应新环境,是不是能理清事实关系,是不是有能力找出规则,能不能学以致用;

3)社会行为包括持续成长的能力,接受他人意见的能力,融入一个群体的能力,自信的能力,解决矛盾的能力……

有了成绩单和软实力评估,大部分德国家长对孩子的去向已经心里有数了。

接下来,家长和孩子们会去参加各个中学的开放日活动,重点观察心仪的学校,最终决定自己要报考哪所。每个学生只能报考一所学校。

之后,孩子们会带着成绩单,在家长的陪同下去相应的学校参加面试,时长一般十分钟左右。收到拒绝信的孩子只能走第二轮程序接受调配。等到一切尘埃落定,大家的去向明了,已经是四五月份了,距离小学毕业,也只剩两三个月了。

这个过程中,还有一个有趣的规定,如果家里已经有家兄、家姐在读的,且获得老师推荐的学生,在录取过程中便能获得第一优先权,也就是说可以高枕无忧地等待入学通知书了。

德国的学校其实没有什么重点与非重点之分,仅有热门和冷门的区别。

德国公立体系下的中学,水平都差不多(私立的国际学校完全是另一个体系了,在此不赘述),这些中学既没有公开的大学升学率数据,也没有任何直观的教学成果的展示。

但是,有的学校每年报名人数都超过录取人数,年年爆满,也有的学校一直很冷清。家长的选择参考,主要是凭开放日的参观感受和家长圈口碑。

据我观察,每所学校的文化还是很不一样的,有的偏开放,有的偏保守。其中,一些名声比较好的教会学校,特别受德国中产家庭欢迎。学生大多数金发碧眼,家境优渥。

有中国家长为了让孩子进入这样的学校,不惜斥重金在学校附近买房,还专门请老师训练面试,甚至想通过入教来增加被录取的机会。但这样的选择是否就给了孩子的最好的选择呢,我有点怀疑。

不以成绩作为唯一标准,而是结合软实力来决定一个孩子的去向,确实能尊重每个孩子的不同发展特点。有的孩子抽象思维强,有的孩子动手能力强,与其挤在同一个赛道,不如早早分流,各自发展自己的强项。

德国的家长,对孩子要去做蓝领这件事,确实普遍接受度更高。我所接触的中国家庭,提起小学分流,几乎全部默认要去文理中学,大家关心和讨论的,只是去哪所学校而已;而德国家长不尽然。我身边有不少高学历的德国妈妈,也能接受孩子分流到职业学校。

再者,决定孩子分流结果的,不仅是卷面考试成绩,还要结合平时的课堂表现;老师在做推荐时,要考核学生的学习能力、社会能力、基本技能这些软实力,有效避免了孩子通过反复刷题成为考试机器。

比如,通识课里,三年级下学期要学习骑自行车,以及相关的交通常识。最后要通过笔试,并由警察来路考,两项都合格者获得自行车驾照,这个成绩也被录入成绩单。

可以说,从考核设计的底层理念来说,德国的这个教育体系尽可能做到更综合,更全面和立体。早早地因材分流,看成绩,但也不唯成绩论,重视综合能力培养,旨在帮助学生更好地发挥自己的潜力。

只是在操作层面,它的公平性和客观性究竟如何,我认为值得存疑。

决定孩子分流结果的,

归根结底还是家长

从三年级开始才有成绩,到四年级分流结果出炉,其实就一年半的时间。这一年半的时间,却决定了一个孩子重要的人生走向。

首先,这样的流程能保证公平吗?

人们往往疑惑四年级是不是太早了,尤其对于男孩子。男孩成熟地普遍比女孩子晚,再碰上出生月份靠后的,在面对成绩和软实力考核时,就明显有劣势。

同样,性格沉默的孩子也明显吃亏,因为考核分数里有一半给了课堂表现,不善言辞的孩子很难取得特别好的分数。

另外,课堂表现分数是老师凭印象给的,这就有了很大的主观性,老师的个人喜好和经验都会影响最后评分。

德国小学的班主任也是主课老师,同时教德语、数学和通识教育。如果运气好碰到一位教学经验丰富,师德好的老师,而且从一年级到四年级稳定带班,那么这位老师做出的评判还是比较有说服力的。

但也有可能遇到的是一个主观意识强、缺少经验、容易产生偏见的老师,或者四年里由于各种原因老师频繁更换等等,那么老师还能否对孩子的软实力有客观的评估,可能要打一个问号了。

还有一个不太公平的点在于,一旦有哥哥姐姐已经在文理中学就读,弟弟妹妹基本可以手持直升牌,没有悬念地进入这所中学。而没有优秀的长兄长姐的孩子,就只能靠自己努力了。

其次,父母的阶层,父母的认知,父母的投入,都决定了最后分流的结果。

可以说,一个四年级的小学生被分流到哪里,在学生本身的水平之外,起决定作用的,归根结底还是家长。

比如,一个资质平平但出生于中产阶级家庭且父母上心的孩子,去文理中学的可能性,要远大于一个聪慧,但父母自己整天忙于生计,无暇顾及教育的孩子。

虽然文理中学和职业学校之间的通道,并非完全隔断,职校的优异学生也有可能在高年级转到文理中学,同时,文理中学的差生也会被淘汰去别的学校,但是近朱者赤、近墨者黑,环境对人的影响不可小觑。

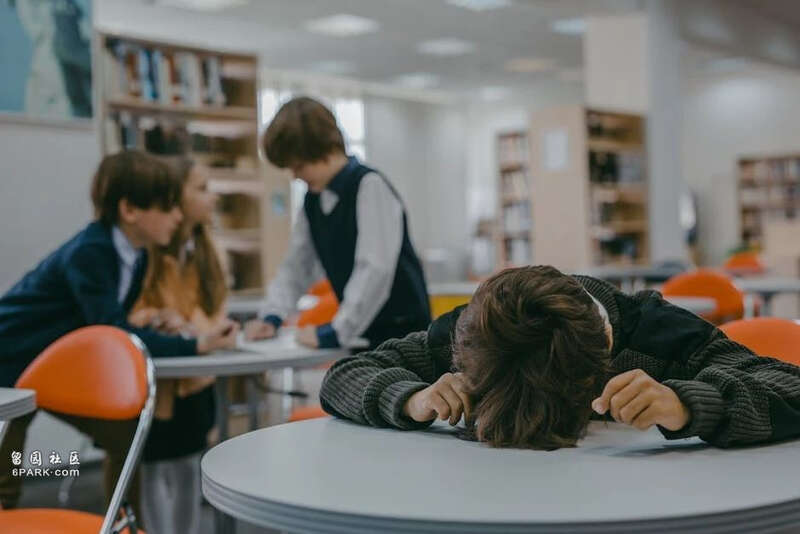

进入职业学校的孩子,除了面临学业,还要应付很多环境给他们的考验。尤其在Hauptschule这类学校, 还可能会出现青少年暴力和安全问题。

有一次在咖啡厅,我和几个妈妈坐在一起闲聊,互相吐槽学校,坐在一旁的女士忍不住搭话,说我们的吐槽点简直不值一提,她已经到了每天得带着刀上班的地步了。而她正是Hauptschule的老师。

最后,德国整个小学期间的学习负荷量很小,但也容易走向另一个极端。

学校小学春夏秋冬都有假期,上课时间短,每天作业时间不超过半小时。从好的角度看,弓不拉满,预留了大量待开发的潜力。可是换个角度,有可能根本就没学会拉弓。不夸张地说,有些孩子到四年级还不会简单的乘法计算,阅读也磕磕巴巴。

学得太死板会遏制创造力的发展,但是以为放任自由,什么都不做,创造力自己就冒出来了,绝对是一种错觉。

曾经出现大量科学家、哲学家的德国,近些年在全球“学生能力国际评估计划”(PISA) 中的表现一路下滑。数学成绩尤其堪忧。

根据最近一次2022年的PISA测试,三分之一的15岁的德国学生甚至没法把价格换算成另一种货币。

越来越多的德国学生不喜欢数学,甚至以此为荣,似乎这样才酷。事实上,学得太少,基础太薄弱,窟窿越来越大,只能逃避,说不喜欢。

不得不说,作为一个孩子在德国上小学,刚刚走完小升中分流过程的家长,我的感触是:德国的分流体系有它的可取之处,但是也要看到它存在的问题。比如,分流的公平性和客观性,以及基础教育是否为孩子做好扎实的准备。

虽然德国家庭在分流这件事上,更淡定从容,但是一个孩子未来究竟适合走哪一条路,或者他希望自己走哪一条路,在10岁左右就确定下来,未免有点草率了。

当然,没有哪里的教育特别完美,这才是真实的世界吧。