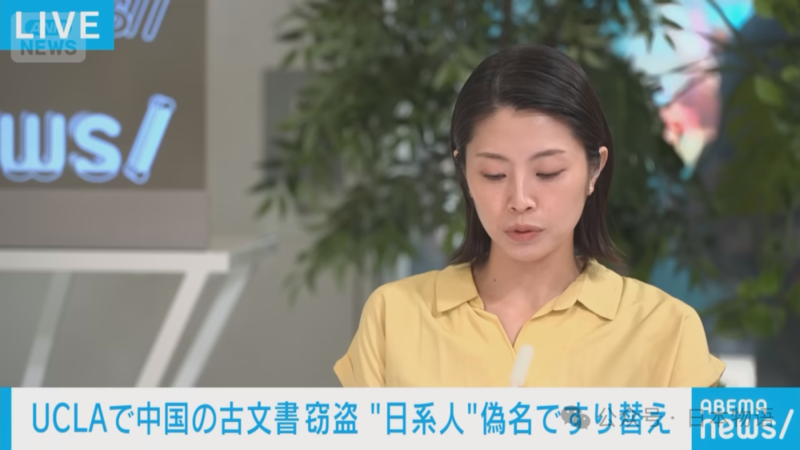

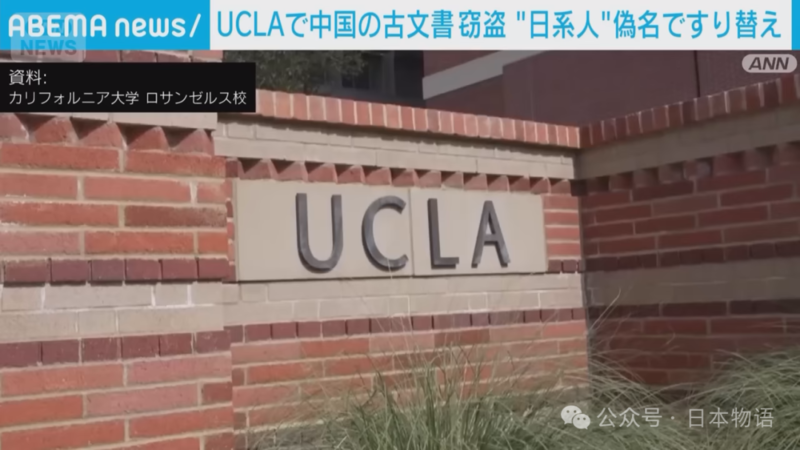

8月8日,日本媒体报道了一则发生在美国的案件——案发地不在日本,受害方也不是日本机构,但新闻一经刊出,也引起中日两国网友的兴趣。原因很简单:嫌疑人在作案时,刻意使用了一个典型的日本姓氏。

这起案件的主角,是38岁的湾区华人,殷杰弗里(Jeffrey Ying,音译)。根据美国司法部8月7日的起诉书,他从2024年12月起,多次从加州大学洛杉矶分校(UCLA)图书馆借出距今已有六百多年历史的中国古籍,总价值约3000万日元(约147万元人民币,21.6万美元)。

这起案件的主角,是38岁的湾区华人,殷杰弗里(Jeffrey Ying,音译)。根据美国司法部8月7日的起诉书,他从2024年12月起,多次从加州大学洛杉矶分校(UCLA)图书馆借出距今已有六百多年历史的中国古籍,总价值约3000万日元(约147万元人民币,21.6万美元)。

这些古籍并不外借,只能提前预约并在特藏阅览室内查阅。然而,殷某不仅成功借出,还在归还时用仿制品替换真品。

在多个化名中,最引人注目的一个是“Alan Fujimori”——日语读作“藤森”,是日本常见姓氏。在美国的东亚学术圈,这个姓氏容易让人联想到日裔学者的形象。

日媒在报道中特别指出,这个化名的选择,很可能是嫌疑人有意为之,用来降低馆方戒心。而正是因为这一点,这起原本发生在美国的盗窃案才进入了日本媒体的视野。

日媒在报道中特别指出,这个化名的选择,很可能是嫌疑人有意为之,用来降低馆方戒心。而正是因为这一点,这起原本发生在美国的盗窃案才进入了日本媒体的视野。

这不是他唯一的身份。他还使用过“Jason Wang”和“Austin Chen”等名字,并用这些身份在不同时间、不同场馆借出大量古籍。馆方最初发现异常,是因为几部古籍的最后阅览记录都落在“Alan Fujimori”名下。

这不是他唯一的身份。他还使用过“Jason Wang”和“Austin Chen”等名字,并用这些身份在不同时间、不同场馆借出大量古籍。馆方最初发现异常,是因为几部古籍的最后阅览记录都落在“Alan Fujimori”名下。

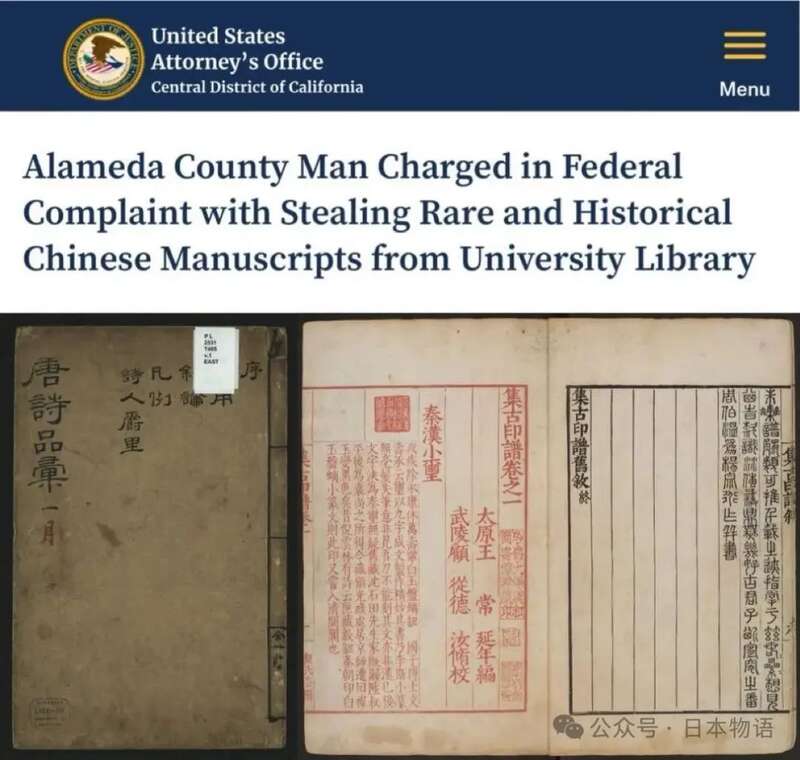

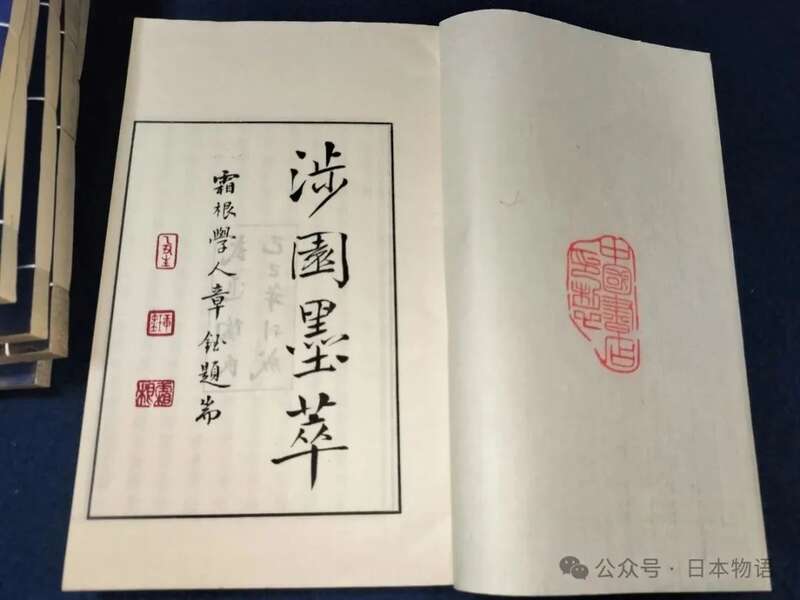

被盗的书目价值不菲:1393年刊的《唐诗品汇》,估值69,677美元;1575年刊的《集古印谱》,估值62,709美元;此外还有《御制古文渊鉴》《十竹斋书画谱》《涉园墨萃》《密韵楼丛书》等稀世版本。《涉园墨萃》单册估值就超过4万美元。这些书无论在中国本土还是海外,都属于学术和收藏领域的顶级资源。

作案手法颇为隐蔽。殷某会在借阅时将真本带回住所或酒店,用扫描、印刷、装帧等手段制作高仿品,连纸张尺寸、纸质纹理、资产标签都精心模仿。有时外观甚至比真本更新。归还时,他将仿品放回原本的书盒,让馆员在第一眼难以分辨。

警方在他位于洛杉矶布伦特伍德的酒店房间内,查获了与馆藏格式一致的空白纸、印制好的资产标签模板、大量高仿古籍成品,以及全套装订工具。同时,还搜出一张姓名为“Austin Chen”的假加州身份证和两张借书证,分别登记在“Austin Chen”和“Jason Wang”名下。

调查发现,在过去13个月内,他几乎每次得手后的数日内就离开美国,前往香港、上海或首尔,美国方面怀疑这些古籍已被转运出境,可能流入私人收藏市场或拍卖行。更具讽刺意味的是,他用“Fujimori”这个名字,先后在UCLA和UC Berkeley两所大学图书馆成功得手;但在之后改用中国名字连续借书时,反而引起了工作人员的怀疑,才最终被锁定身份。

在今年8月初,一名自称“Austin Chen”的男子预约借阅8本中国古籍。馆员在系统中比对后,发现这个名字的预约记录与此前“Fujimori”和“Wang”的借阅行为高度相似——无论是选书类型、借阅频率还是预约习惯。8月5日,当他按预约时间到达图书馆准备取书时,警方早已在现场等候,将其当场拘捕。

案件曝光后,在中文舆论场上出现了两种声音。一种认为这是典型的跨国盗窃案,利用假名误导他人、破坏学术机构的信任,应依法严惩。另一种则反问:这些古籍当年不就是被外国人买走、骗走、甚至战乱中抢走的吗?如今“回家”有何不可?这类说法情绪化,但忽略了一个事实——今天的UCLA不是百年前的洋行或军队,它的职责是保存与研究,这些古籍在馆藏体系中的位置、批注、流转信息,本身就是文化价值的一部分……

日媒也提到,过去十多年,中国艺术品市场和“文物回流”的叙事,推高了海外中国古籍的市场需求,也让黑市交易、替换盗窃有了土壤。本应静静躺在博物馆、图书馆里的典籍,成了暗网和拍卖场上的硬通货。那么这些被狸猫换太子的古籍,到底是拍卖掉了,还是捐给了国内的博物馆,目前不得而知。

这事儿最后让人感叹的,本来这事按理日媒没必要报道的,结果华人男子使用了日本人的名字,让3个原本没交集的国家,在一桩案子里串在了一起,想起前一阵子小编刚发的一篇文章:日本人在外国遇麻烦假装中国人,韩国人干坏事假装日本人,这都算啥事……