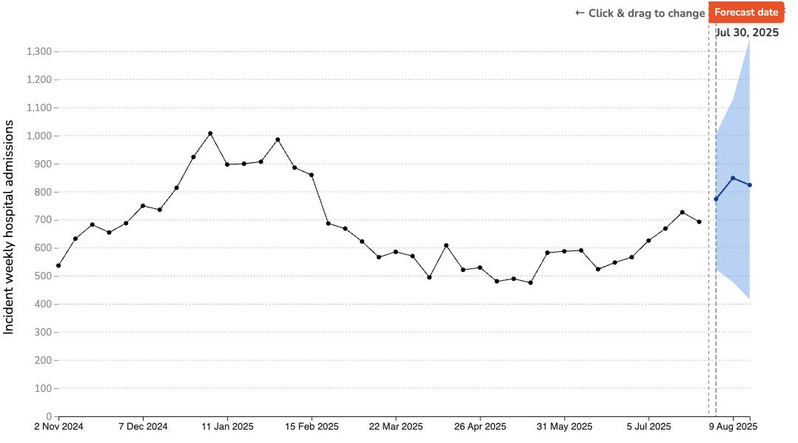

新冠病毒似乎平息,但并未远离。联邦疾病预防中心(CDC)最新数据,全美住院病例自6月中旬起,连续数周攀升,预测8月初将达每周约6000起,较春季明显上升。疫情再现升温迹象,疫苗是否仍有必要接种,引发关注。

根据CDC今年5月以前的指引,所有6个月及以上的民众皆建议接种最新版疫苗,即「2024-2025年新冠疫苗」。然而,联邦卫生部(HHS)5月30日于X平台发文,「不建议孕妇接种,也不建议健康儿童接种。」并强调家长若选择在CDC接种时间表外为孩子接种,应咨询医疗专业人员。

随后,CDC于6月6日更新其官网指引,将接种对象缩限为「大多数18岁以上成人」,尤其是:从未接种过疫苗者、年满65岁者、有重症风险者、长期照护机构住民、怀孕、哺乳中或计划怀孕者,以及希望降低长新冠(Long COVID)风险的人。这意味着官方接种建议,已从「全民皆打」转为「风险导向」,但CDC与HHS立场仍存在矛盾(孕妇是否应该接种),也让不少民众困惑。

•追踪实例 高抗体非不感染

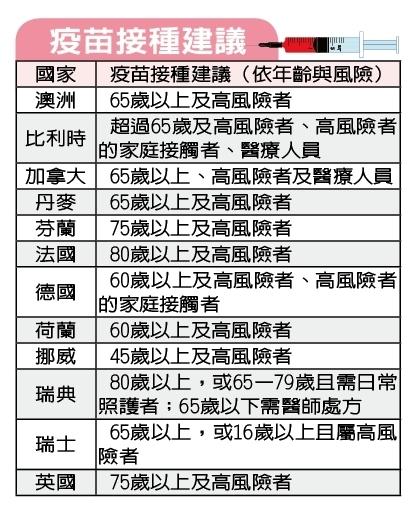

事实上,美国对疫苗的接种建议,一直较其他高收入国家激进。一篇今年5月发布在新英格兰期刊(NEJM)上的研究指出, 欧洲多数国家普遍建议65岁以上或高风险族群接种,美国则采取广泛授权政策,开放6个月以上所有民众接种。是否仍有必要接种疫苗、哪些人需要接种,至今仍是一个存在争议的问题。

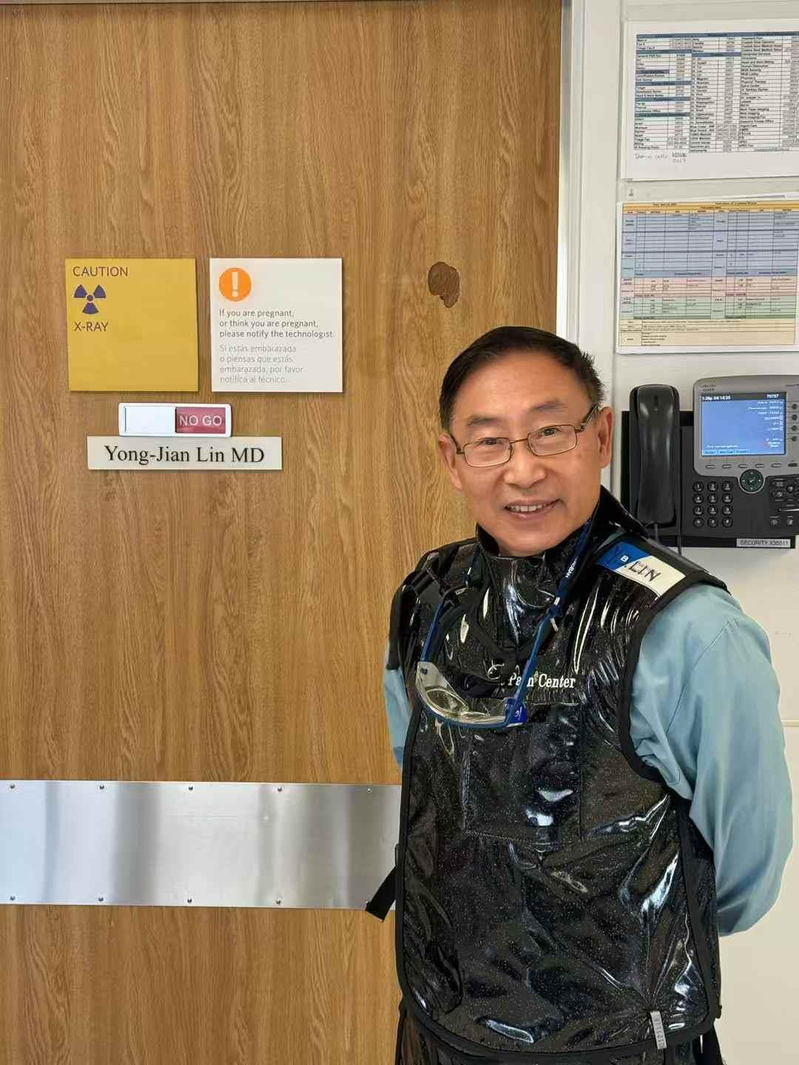

南加州西达赛奈医院(Cedars-Sinai)麻醉科与疼痛科医师林永健,多年来持续追踪自身疫苗抗体变化,提供一项值得参考的实证数据。

林永健为2020年南加州首批接种新冠疫苗的前线医护人员,并定期向美国雅培实验室(Abbott Laboratories)捐赠血液样本,用于疫苗免疫研究。其中一项主要的检测指针,是抗刺突蛋白(S protein)的IgG抗体,该抗体是在接种疫苗或自然感染后由人体产生、可阻止病毒进入细胞的关键免疫指针。当指数大于50 AU/mL,表明体内抗体水平对病毒具有防御力。

林永健共接种过四剂疫苗,最后一剂于2022年11月。根据检测结果,在接种最后一针疫苗的12个月后,他体内的抗体水平仍高达14081.22AU/mL,是阳性值的282倍。但仅三个月后,他就在旅行时首次感染新冠,打破他此前「零感染」的纪录。

感染后,林永健体内抗体飙升并长期维持高水准。今年2月18日检测时,其抗体值仍有10595.04 AU/mL,是阳性标准的212倍;但在三个月后的一次旅行中,他再次感染新冠。

•累积抗体 有助减轻病情

「这次感染前,我体内的抗体水平非常高,但还是感染了,说明高抗体不等于完全免疫。」经过两次感染,林永健认为新冠抗体并不能防止感染。但他也强调虽然感染新冠,但几乎没有任何症状,显示疫苗或过往感染所累积的抗体,有助减轻病情严重程度。

那么是否仍有必要打疫苗?林永健认为,应视个人情况而定。他指出,一方面,疫苗可能存在尚未完全了解的长期副作用,和所有疫苗和药物一样,并非完全无风险;另一方面,长新冠或新冠后遗症确实存在,亦不容忽视。

林永健补充,有一点似乎比较确定,根据他的抗体数据,感染新冠后六个月(12145.66 AU/mL)和一年(10595.04 AU/mL)内,抗体仍维持在相当高的水准。因此他认为,一般人群感染后半年或一年内都不必急于接种。

他认为,70岁以上长者,特别是患有慢性病或免疫系统疾病者,应考虑定期接种新冠疫苗,以减轻病情、降低住院及死亡风险。