编者按:近期,上海外国语大学副教授胡春春在访问德国后,写下了这篇“田野调查”报告。一场原本安排得井井有条的旅程,却一路“高潮”迭起、反转不断。从作者的字里行间,读者或许能脑补出他拖着30多公斤行李在不同楼层、站台间奋力奔走时汗水从额头不断滑落的画面。

在很多中国人,包括在作者这样的“德国通”眼中,以秩序和效率为标志的德国,如今的铁路系统何以如此拉胯?普通德国人又如何看待德国基础设施的现状,以及默茨政府加大对国防与军事开支的投入?我们可以从一位长期关注、研究德国的学者的视角,跟随着他这趟旅程去见证德国系统性失灵的“历史时刻”。

【文/胡春春】

我们显然生活在一个不断见证历史时刻(或者历史惊奇)的时代,于是我还是有幸(抑或不幸?)在2025年7月2日成为一名奇异的历史时刻的亲历者。

这一日,我的计划是从柏林乘坐德国铁路公司(Deutsche Bahn)的“城际高速列车”(IntercityExpress,简称ICE)前往法兰克福机场,乘坐德国汉莎的航班回国。没有选择从柏林直飞国内,或者从柏林在德国境内转机飞国内,而是选择听起来有些麻烦的乘坐火车去另一座城市坐飞机,实际也不是什么特别的决定。

这首先是个费用问题:我的行程并不是在上海和柏林之间往返,而是去程落地汉诺威,再前往克劳斯塔尔(Clausthal),回程则从柏林走。预订机票的时候,去程从上海经法兰克福或者慕尼黑中转飞汉诺威,回程从柏林经法兰克福或者慕尼黑中转飞上海的机票票价高达12000元,比较昂贵。

另一种方案是选择上海飞法兰克福往返,票价6000多元。在法兰克福和汉诺威、柏林和法兰克福之间坐火车,提前订票的话,花费则在100多欧元即1000余元人民币,而且时间也并不会比在德国国内乘坐国内航班耗时更久。

其次,德国境内的铁路交通四通八达,法兰克福机场火车站到站列车停靠的站台位于航站楼地下层,便于旅客乘坐火车接驳。于是我选择了比较经济的第二种方案。不过,这种方案,尤其是乘坐火车赶国际航班的方案存在一个风险,即火车晚点。

而对于德国铁路公司来说,这确实是当前为人再三诟病的一个问题:按照德国铁路公司自己的统计,2025年6月份长途列车(包括城际高速列车和城际列车)的准点率是57.1%。2024年同比甚至仅有52.9%。也就是说,德国铁路公司经过一年的努力,把长途列车的准点率提高了4.2个百分点(距离60%仍差2.9个百分点)。[1]

所以,我在选择列车车次的时候,考虑了两个因素:第一,要留出充足的冗余时间。回国航班的起飞时间是21点5分,所以我倒推4个小时,选择了17点18分抵达法兰克福机场的车次,为可能出现的列车晚点留出足够的时间;

第二,由于柏林与法兰克福机场之间在我希望的时段里没有合适的直达列车,需要中转,我特地选择了汉诺威中转,因为汉诺威是北德地区的交通枢纽,过路车众多,即使一趟列车晚点,不难转乘另一班继续前往法兰克福机场,这样就排除了小站中转可能因晚点而出现无车可转的尴尬局面。

这是一个有着多年德国生活经验的人做出的“明智决定”——至少我做出旅行方案时是充满自信地这么认为的。于是,我在行前提前8天就在国内线上预订了城际高速列车的车票,而且按照德国习惯,先订购了常旅客25%的折扣卡,然后购买了相应旅行段不可更改、不可退票、绑定车次的“超级便宜价”(Super Sparpreis)车票。

抵德后从法兰克福机场去汉诺威,以及在克劳斯塔尔工业大学做完报告后经汉诺威去柏林都没有时间压力,这两段列车行程可以略过不计。需要大书特书的,恰恰是我在行前花了很多心思计划的柏林至法兰克福段。这一段旅程,也奇异地成为我观察德国、德国社会和普通民众的一个契机。

柏林中央火车站:“高潮”迭起,踉跄起步

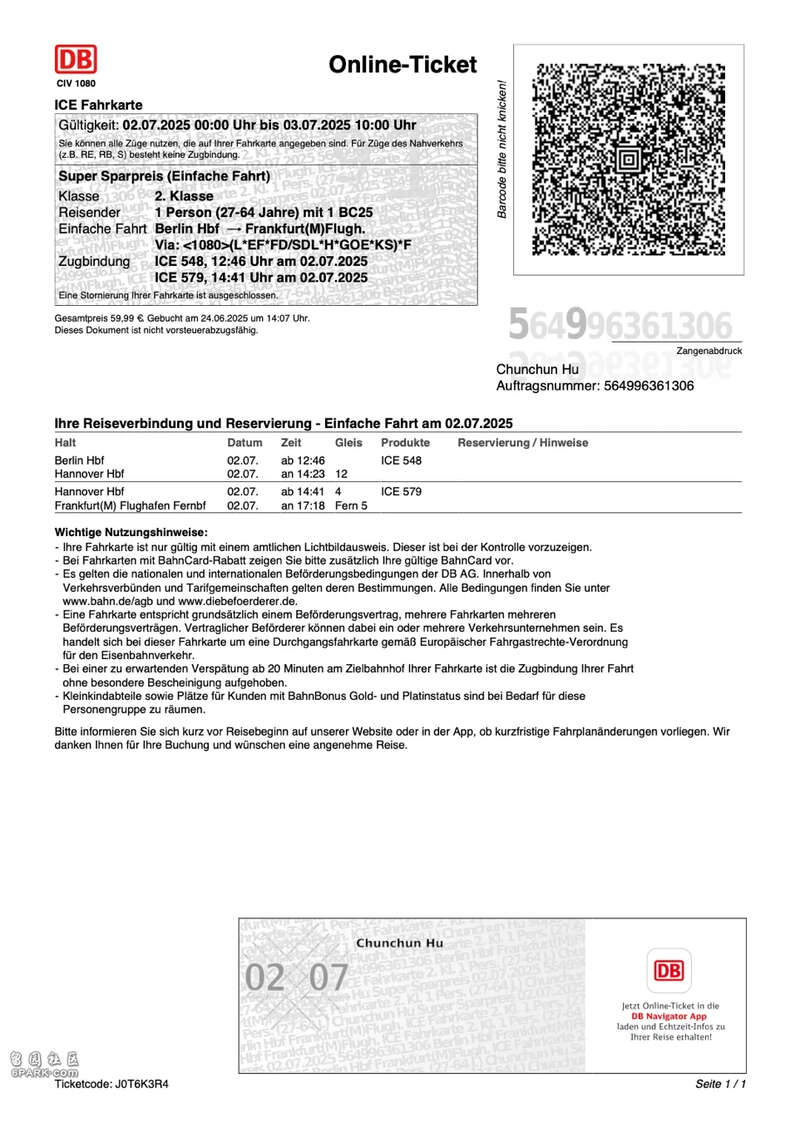

具体说来,我预订的ICE 548次是7月2日12点46分从柏林中央火车站发车,计划于14点23分到达汉诺威中央火车站12站台,我有充裕的时间换到4站台,乘坐14点41分的ICE 579次,17点18分抵达法兰克福机场长途列车停靠的5站台。车票打印出来是这样的,既有车次信息,又有二维码供查票用,一切井井有条。

2025年7月2日从柏林中央火车站经汉诺威转车至法兰克福机场站的“超级便宜价”城际高速列车车票。作者供图

在打印车票的时候,我发现一件奇怪的事情,即ICE 548次没有标明发车站台号。这对于一切井井有条的德国,尤其是上上下下共有五层的柏林中央火车站来说,实在有些不可思议。

而且,ICE 548并不是临时加开的列车,而是每日从柏林开往杜塞尔多夫的固定车次。不过我想,不知道站台也不是什么大不了的问题,到车站再去看显示屏信息就是了。尽管如此,多多少少还是有些不放心,于是2日这天提前一个多小时来到了中央火车站,这几乎创下了我旅行提前抵达出发点的个人纪录。

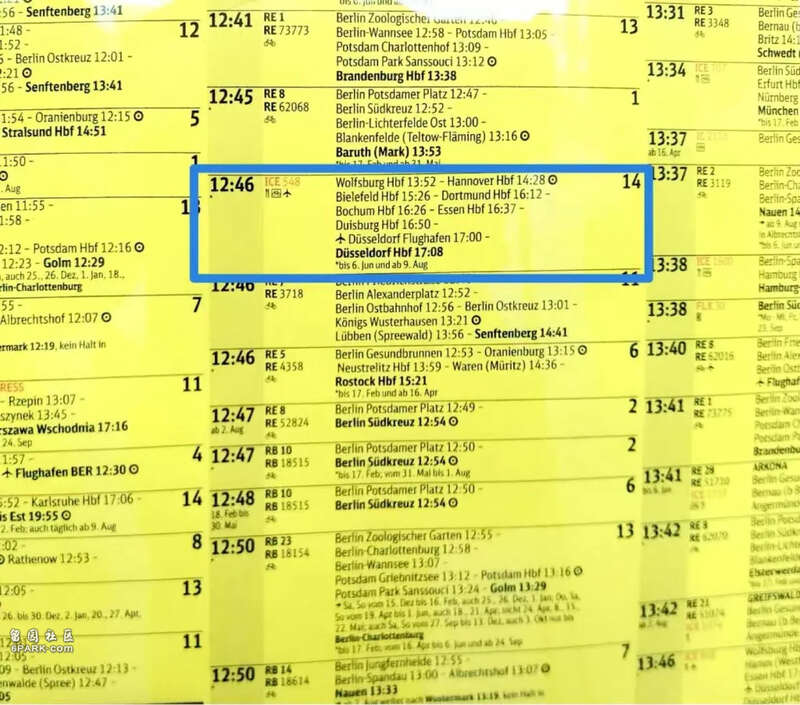

到了车站,我先找到了张贴在显眼处的印刷版列车时刻表,一下子就找到了ICE 548的出发站台信息,原来是14站台。传统的黄色列车时刻表,一如既往地传达着令人安心的稳定信息。

柏林中央火车站张贴的纸质版列车时刻表(蓝框标出的是ICE 548的信息)

然而,熟悉柏林的人马上就会产生一个疑问:14站台,这不是车站地上最高层即三层的城市轨道交通线站台吗?也就是这个地方(见下图):

柏林中央火车站地上最高层的城市轨道交通站台

虽说柏林市内的轨道交通经常是在同一条轨道上运营高速铁路和轻轨、地铁,但是几乎没有共享站台的情况,毕竟德国铁路公司与城市的公交公司不是一回事。如今在城市轨道交通线站台上发出长途列车,让我觉得有些奇怪,于是我留了个心眼。

果不其然,在14站台等候了一段时间之后,站台广播:今天的ICE 548停靠5站台!

这个换站台的信息对我来说反而符合常识。因为从柏林去西部的列车一般从柏林东站始发,第一站是中央火车站,停靠在地下一层的站台,也就是5站台所在地。但是,柏林中央火车站设计比较复杂,从地上三层,穿越各个中间层前往地下,并没有上下贯穿的直达电梯或自动扶梯,而要转换几次。

设想一下,老年人、手脚不灵便的人,或者像我这样拖着30多公斤行李的长途旅行者,如果按照在德国乘车的习惯仅仅提前几分钟来到站台,突然得知要穿越五层楼去另一个站台,该是多么狼狈!于是大家纷纷赶往地下的5站台,站台逐渐挤满了乘客,幸好站台车次显示屏上的信息始终没有再变更,大家于是耐心等待。

但是德国铁路公司仿佛在对旅客进行不断的压力测试,就在发车时间快到的时候,广播突然通知:“今天的ICE 548不停靠5站台,而停靠对面的6站台!重复一遍:ICE 548不停靠5站台,而停靠对面的6站台!”

众人措手不及,因为显示屏并没有显示换站台的信息,不过5站台和6站台就是等候区的两侧,而对面6站台已经有列车进站,于是大家忙手忙脚上了6站台的列车。

我一进车厢,感觉有些疑惑:车厢的顺序并不是此前站台信息显示的顺序,我是二等座,按照大概的候车位置上了车,却进了一等车厢。这个可能的小错误引发的瞬间疑惑马上就应验了。此时一位列车员挤进了车厢,边疾走边大声喊:我们不是你们以为的那趟车!你们要上的不是我们这趟车!我有些着急,马上问:那我们的ICE 548在哪儿?列车员:我不知道!

情急之下,我也没时间继续问,赶紧跳下车,正在琢磨下一步应该怎么办,抬头却看见对面5站台有一列车进站,心下想:该不会我们那趟车还是5站台进站吧?冲过去一看,果真是ICE 548!马上冲进车厢,在行李处放下我的大箱子,找了座位坐下,然后这趟车虽然不出意料地晚点,但最终还是成功地起动了。坐定之后,我才发现自己提前到车站的明智。

我之前有充裕的时间,在车站超市买了一大一小两瓶共3升水,这在30多度的高温和楼上楼下、左右站台、车上车下反复折腾之后,派上了大用场。

从狼堡到汉诺威:从有计划退化到凭直觉

这是一趟注定不会顺利的旅行。从柏林往汉诺威一路向西,中间点是沃尔夫斯堡(Wolfsburg),中文也翻译成狼堡,大名鼎鼎的大众汽车总部所在地。熟悉德国的人大概都知道一些关于德国铁路公司和沃尔夫斯堡的笑话——城际高速列车时不时地在沃尔夫斯堡甩站,有一次居然高速行驶的列车车门在这里飞了出去,万幸没有闹出人命。

不良的预感成了现实:我们的车停在沃尔夫斯堡站台上不走了,广播播报:由于天气炎热,前方线路电网出了问题,不知道什么时候能继续前进。我开始急躁起来,因为即使准点抵达汉诺威,我的换车时间也才有18分钟,现在停在这里,我大概率是要换乘其他车次了。不过我计划中的冗余时间近4个小时,大概也不会造成恶劣的后果。

停了大约半个小时之后,广播播报:由于电网问题未能解决,高温又造成列车的其他问题,现决定绕行布伦瑞克(Braunschweig)方向前往汉诺威。

绕行南边的布伦瑞克,意味着不走直线,而是绕了一个弧线,那么晚点就已经无法避免了。我紧盯德国铁路公司的手机应用程序,一边随时刷新本车次的信息,一边寻找可能的转车车次信息。列车继续前行。我一面惊叹于德国铁路公司虽然硬件状况迭出,但是手机应用程序的实时更新做得却令人佩服,这在我面对硬件设施巨大的不确定的时候,多多少少有一些信息的依靠。

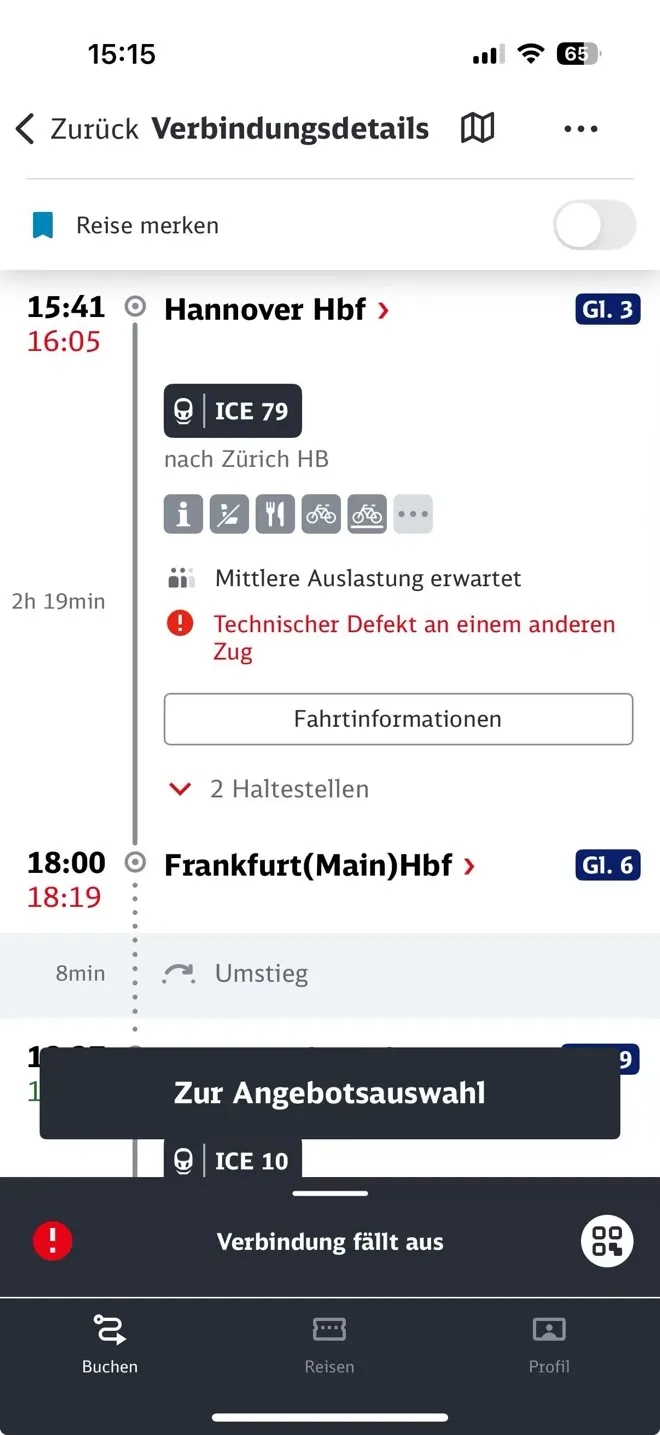

我原本预订的车次ICE 579居然因为列车出了技术障碍也晚点,让我又燃起了一线希望。我继续不停地在手机上刷车次信息,希望仍旧能够赶上晚点的ICE 579。

德国铁路公司手机应用程序显示列车晚点和技术故障信息(7月2日)

抵达汉诺威中央火车站时,各站台已经是人声鼎沸,各种列车晚点和取消的信息让人无所适从。

汉诺威中央火车站(拍摄于7月14日)

汉诺威中央火车站站台显示屏显示列车取消信息(拍摄于7月13日)

令人沮丧的消息传来了,由于另一列火车出现技术故障(这个解释有些奇怪),或者网页解释是一处岔道维修(这个解释大概能看得懂),ICE 579次取消,连我希望能赶上的ICE 79次也取消了。

德国铁路公司手机应用程序显示列车取消信息(7月2日)

我马上刷手机,看看如何能转乘其他车次及时抵达法兰克福机场,或者哪怕是法兰克福中央火车站。这时候最让人不知所措的是,手机应用程序所显示的信息——这时候站台的显示屏已经跟不上变化了——随时有可能更改。在各种焦躁之后,一堆人蜂拥挤上一趟去附近联合国历史文化遗产名城希尔德斯海姆(Hildesheim)的区域列车,希望在那里赶上一列途经法兰克福开往瑞士巴塞尔的城际高速列车。

幸运的是,在我们到达希尔德斯海姆的同时,一列目的地是慕尼黑的城际高速列车虽然系统显示已经取消,但是在晚点1小时6分钟后也抵达了希尔德斯海姆,而且马上就要开车。赶早不赶晚,我当即决定跳上这趟列车,理论上大概在18点39分就可以抵达法兰克福中央火车站,然后或者转乘其他列车或者城市交通,或者叫出租车,应该可以提前一个多小时赶到机场,而我已经提前办理了值机,只剩下交运行李这一步。这趟车对我而言简直就是“救命车”!

德国铁路公司手机应用程序显示晚点的“救命车”(7月2日)

抵达法兰克福之前的片刻安宁:中德双向“田野调查”

在连过道都站满人的车厢里,我找了个位子坐了下来。列车开行无阻,手机上也没有继续显示更多的晚点、误点、取消、车辆技术故障、铁路网线故障等信息,我离法兰克福中央火车站只有3站之遥!看来我大概率可以赶上飞机了,这个想法让我彻底放松了下来,周围的人也安静了许多。

我的右侧邻座是一个比我年轻的德国小伙子,他见我在读一本德文书,就好奇地问我从哪里来。于是我们开始了前半程的交流和对话。我首先介绍我是中国的大学研究人员,德国是我的研究对象,所以看德文书、听德语广播是很自然的事情,近期尤其关注德国的政治、政党、对外关系、社会和经济发展等内容。

他告诉我,他大学期间在北德地区念的是社会学,毕业后自己创业,经常在外跑业务,同时还要照顾三个孩子。他问我怎么看今天遇到的德国铁路系统的混乱情况。我的回答是:德国真的要重点关注自己的民生,尤其是基础建设问题了!以前的德国铁路可不是今天这副让人无可奈何的模样,而是我们中国人学习的榜样。请允许我作为外国的观察者说一句也许不应该由我说的话:德国新政府与其决定加大军事和安全投入,不如走对外谋求和平、对内大力投资经济和民生的道路。他表示德国的问题确实很大,比如一再为人诟病的官僚主义。

他说,你简直无法想象我经营自己的企业在税务上面要花多少时间,为了给三个孩子申请国家补贴又要花多少精力,我们的管理系统为什么就不能找到一种方法,让我这样有家庭负担的经营者更简单地处理税务问题,把精力花在经营上呢?

由于我提到了安全问题,我们的对话就转向如何看待俄乌问题,以及德国内部和外部看待德国和欧盟的选择有何不同。如果可以用“刻板印象”(stereotype)来总结的话,那么他作为一个受过大学教育、经营着自己的企业、生活在传统家庭结构中的人,显然是德国社会传统的中坚力量代表,这样的人的政治观点一般倾向于保守。

果不其然,他对于俄乌问题的看法几乎就是德国外交部表态的翻版,这也印证了我近两年在德国的一个观察,即除了在东德地区以外,德国人对政府的对外政策一般高度认同。我介绍了中国和“全球南方”国家对于俄乌问题不同于德国的看法,包括后苏联地区的历史和民族国家构建、地缘政治、殖民主义视角的问题,以及对于欧洲再次引发世界大战的担心等。

我给他提了一个问题:现在德国对外同时以不同的方式介入了两场战争,另一场在加沙地带,现在甚至扩大到了伊朗,两场战争都涉及德国对于自身的理解,而如何无条件地维护以色列的存在更是被德国定义为根本原则即所谓的“国家理由”(Staatsräson)。[2]

不过在我看来,德国在两场战争中都面临无法自圆其说的困境,不知你怎么看我这种观点?我当然知道任何有关以色列的讨论在德国都是一个艰难的话题,一般德国人也不可能脱离当年纳粹屠犹的“原罪”而评判以色列,但是我想知道他能不能和一个外国人就这个具有挑战性的德国问题展开讨论。

令我比较意外的是,他并没有从德国政府的“国家理由”立场来为以色列进行无条件辩护,而是试图从国际法的角度,论证以色列政府行为属于“自卫”,从而具有合法性。他的说法既与德国政府的一贯立场,也即国家叙事保持了一定的距离——这也是他留给自己独立思考的距离,同时又没有脱离德国的“政治正确”范围。我们的讨论当然不可能把一个世界政治,乃至历史叙事的难题说得清清楚楚,不过我们都了解到对方的认知框架可能与自己不同。

我则从一个陌生人而不是我熟悉的德国人那里,获得了德国人对于一些主要问题的看法,以及个人的看法与政府态度之间的关系,更重要的是对德国人看待问题的方式有了更为直观的体会。我们的讨论,也吸引了隔着过道的另一位中年人的兴趣。他放下手中正在读的书,很想知道为什么中国要研究德国,以及中国的大学怎么研究德国。于是我从“田野调查”者转为被调查的对象。

从希望到绝望:还有没出现过的意外吗?

聊天正酣,不可思议的事情发生了:我们的列车到了卡塞尔(Kassel)之后,居然停在站台上不动了。广播里播报:本次列车应该在卡塞尔进行乘务人员交接班,但是接班的乘务人员还没有到,我们只能等。

这个突如其来的情况也许纯属意外、罕见中的罕见,也许是一个技术问题(比如有可能前来交接班的乘务人员也是乘坐火车通勤,而他们的火车也晚点),或许也暴露了现代社会更依赖制度而不讲情理的一面(即现有的乘务人员已经到了规定的下班时间,他们应该交接班,否则就是破坏了规矩)。

但是对于旅客来说,这个场景很难不令人感到荒谬:全车几百人动弹不得、一切计划都被打乱,仅仅是为了等候几位没有到班的乘务人员前来交接班,而且没有任何他们何时能来交接班的信息。我若是经济学家,早已开始运用模型来计算这趟列车因此可能带来的经济损失。半个多小时之后,列车乘务人员的交接班终于成功,我们得以继续前行。但是这意味着,我原本提前一个多小时到达法兰克福中央火车站,再转乘其他交通工具抵达机场的如意算盘极其危险。

这时我真的紧张起来了,因为很有可能我要面临高价临时改签,甚至机票作废的局面。于是旅途上半程的聊天不得不中断,我开始不断地刷手机应用程序,计算可能到达法兰克福中央火车站的时间,以及寻找各种不同时间到达中央火车站之后的接驳可能性。

此前还发生了一件跟刷手机有关的插曲:我此行手机和电脑上网用的是国内租用的国际漫游WiFi器,虽然精打细算租用到7月3日回国,但是忽视了一个细节:国内提供机器租赁服务的公司特地来电确认的“7月3日回国停用”,指的是北京时间7月3日零时。

除去德国夏季时间的时差6小时,我的漫游器在我最需要随时获知车次信息的时候准时停机,充分体现了中国人的规矩和效率。幸好这列折磨人的城际高速列车提供WiFi服务,使我免于陷入信息黑洞。旅程的最后一段时间,我已经和很多其他心急如焚的旅客一样,收拾好行李朝车门涌去,仿佛这样可以加快到站和下车的速度。

这时,我的对话伙伴变成了一群半大小子:他们是一群中学生,结伴要飞往巴塞罗那,航班起飞时间几乎和我一样。于是我们不停刷手机,相互报告本次列车的最新信息,以及各自找到的各种接驳车次。这是一种令人哭笑不得的“患难共同体”,不过我们相互通报信息也许起到了缓解焦虑的作用。按照列车不断公布的晚点信息,我们先后期待赶上18点44分、18点47分、19点11分、19点24分的不同列车,只要赶上任何一趟车,12分钟就能抵达机场,这样我们还有一个小时多一点的时间完成行李托运、出关、安检、直奔登机口等一系列程序(各环节之间的距离远近暂且忽略为零),这可能已经接近在一个大型机场办理国际航班登机所需要的极限时间了。

但是,就在列车抵达法兰克福中央火车站的时候,最后一个意外还是不出意外地发生了:火车停在站外铁道上,不动了。广播说明:由于今天大面积晚点,很多列车现在都在等待进站和发车,站台暂时空不出来,请大家耐心等待!这一等,又是20多分钟。我们能够及时抵达机场办理登机的最后一丝希望沦为泡影。但我们也只能去机场,或者去值机柜台“死马当作活马医”碰碰运气,或者直接找航空公司改签、另购机票。

这是一张具有我个人“历史意义”的手机截屏:

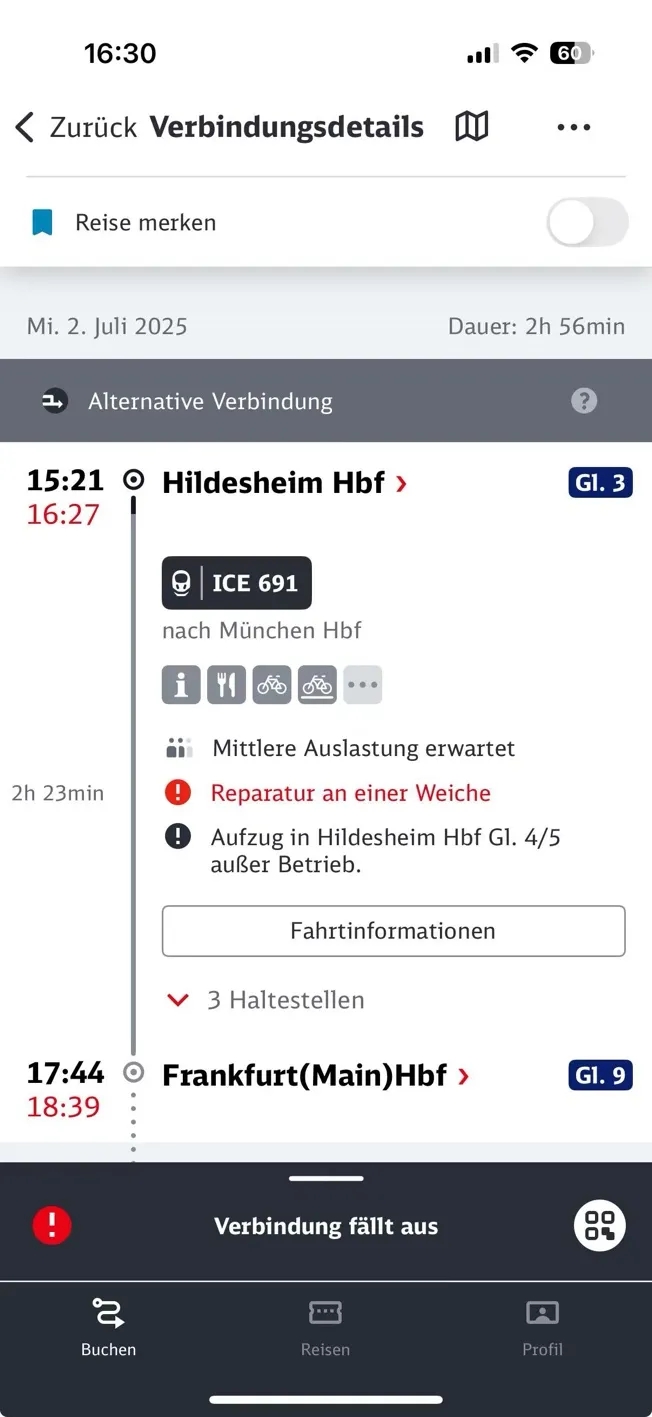

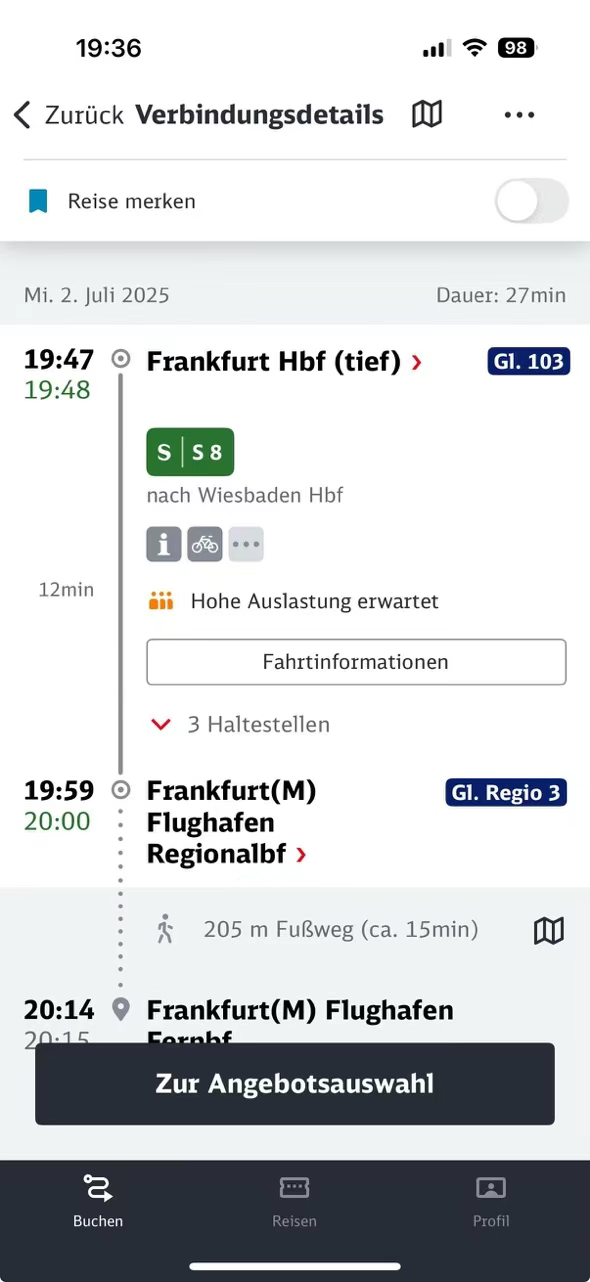

德国铁路公司手机应用程序显示的法兰克福轻轨列车8号线(7月2日)

应用程序告诉我,这趟法兰克福轻轨8号线列车将于20点抵达法兰克福机场区域列车站台,距离直接位于机场下方的长途列车站台205米,步行时间15分钟,也就是说20点15分可以抵达机场地下层,飞往上海的航班起飞时间是21点5分。我于是拖着30多公斤行李进行了登高型冲刺,期间准确辨认路标,没有走一丝错路,在飞机起飞前50分钟赶到了汉莎的值机柜台。值机柜台的女士礼貌地问:您的航班信息?我说:上海!已经办过值机!她说:上海?先生,您直接去二楼汉莎办公室改签吧,今天飞是不可能啦。

体系性失灵和德国泡泡:一个自诩“德国通”的德国认知

当我回想起这一次选择从德国东北部的柏林开始乘坐火车,西行至汉诺威,转车南下法兰克福去赶航班回国的时候,不由得也像熟悉德国的朋友一样,质问自己为什么会低估德国铁路的不准点问题。就连旅途中一同聊天的德国人,也跟我说他要是到国外出差都会提前一天去法兰克福机场,在机场宾馆住一晚,第二天从从容容登机。那么我作为一个自诩的“德国通”,为什么会让自己如此狼狈?这其中最根本的原因,可能是我总是认为现如今的德国仍旧是那个我熟悉的、曾经的德国。

20多年前的德国,高速铁路横贯东西南北,出行完全不是我们习惯的大站到大站的做法,而且全国网络协同,真正做到了随到随走,任意转车。正是带着这种过去形成的认识,我没有把列车晚点当一回事,即使某一趟车晚点,还有无数转乘其他车次的可能性呢!我完全没有想到的是,我在国内已经适应了基础设施日新月异、技术水准不断提高的环境,而德国很有可能在过去的高水准上不进则退,硬件设施甚至是肉眼可见的陈旧和老化。

如果说7月2日这一天具有一定的偶然性——我事后才知道,这居然是德国今年为止最热的一天![3] 但是我一路上遇到和听闻的技术故障之频繁(列车卫生间不能使用、铁路网电路故障、铁轨维修等等,尤以列车空调因高温不能启动最为奇特:难道安装空调不就是为了应对高温天气吗),运营系统问题之多(列车晚点、车站调度不畅、车次取消等等),以及管理制度僵化之严重(全车乘客因为乘务员换班迟到而等候半个多小时),已经远远不能用极端天气作为借口而为德国铁路解脱责任了。

这一天,德国长途列车的准点率仅仅维持在35.5%。[4] 这个负面纪录——这仅仅是2023年12月以来的最低纪录,反映了德国铁路,乃至传统的体系性“德国(整体形如一个)公司”(Deutschland Inc.)的失灵。对于一个亲历者,而且是“德国通”而言,这一天在我认识德国的意义上成为“历史性时刻”。这不再是那个以秩序和效率为标志的德国,如果借用德国文化史家施宾格勒(Oswald Spengler)对于文化的“生命周期”的分析,我看到的是一个步履蹒跚、止足不前的德国。

这种体系性失灵,在德国社会多年来对铁路系统批评和嘲讽不断、一再呼吁增加投资的映衬下,在德国面临的种种外部和内部的政治、经济和社会挑战面前,显得尤其讽刺。把德国基础设施目前的这种状态,对比德国默茨政府计划在2025年度财政预算相应的支出计划——为铁路、公路和桥梁等基础设施投资220亿欧元,国防和军事开支将达到624亿欧元,[5] 安全与基础建设孰轻孰重,可能是德国社会,尤其是德国政治精英需要仔细斟酌的问题。

让我最为吃惊的,是我在7月2日这一天观察到的德国人的态度。不妨设想一下:如果全中国的铁路系统在这一天崩溃至此,中国的旅客和社会舆论的反应会是什么?而德国人呢?我一整天在不同的高速、区域和轻轨列车里,在不同城市的大小车站里,居然没有听到任何人高声叫嚷,更没有人哭闹、围攻乘务人员和车站工作人员,大家抱怨归抱怨,但是依旧选择要么等待,要么转车,要么自救。我在交谈中听到的抱怨,都是一种精巧地选择了修辞的自嘲,而没有转化为对他人、对现状的攻击。

那么,这种在中国人看来惊人的耐心与从容,背后隐藏着怎样的个人心理结构和社会运行结构?当然,德国的舆论中不乏对于基础设施建设的不满,但是与之形成鲜明反差的是采取行动时的拖沓,这何尝不是一种泡泡——一种躲在往昔成就的余荫下心安理得,以言语代替行动,但是维持了文明体面的泡泡?但是这种泡泡,让一位外国人不得不使尽浑身解数调动自己具备的个人素质,去获取本应由一个运转良好的制度提供的公共产品。

我之所以历经德国铁路公司带来的种种问题,最终仍然成功抵达机场,主要凭借个人具有的三种素质:第一,懂语言,任何一个不懂德语的外国人,在这一天必定手足无措,至少无法及时找到所需的信息;第二,有体力,尤其是抵达机场最后阶段的负重冲刺,属于老弱妇孺不可能完成的任务;第三,没有失去耐心,实际最后一段坐轻轨去机场的旅程,明明知道所剩时间不足却依旧前往,已经是反常识性的尝试。

尾声:德国的闪光点

虽然我的焦点在于德国的体系性失灵,但是这个体系仍旧不乏温暖和闪光点。当我以冲刺速度出现在汉莎柜台前,汉莎的当值女士先是让我去二楼汉莎办公室改签,又想了一下,说:我来替您先打个电话吧!她拿起电话,连续拨了几个号码,最后接通后简要地描述了我的情况,然后放下电话说:先生,把您的护照给我,今天您还能飞。于是,我在离起飞时间还剩50分钟之际,开始办理行李托运和登机手续,然后一路狂奔、连声道歉申请优先通过海关和安检,以最后一个乘客的身份,冲向登机口。