2025年6月25日起,全国高考成绩陆续放榜。留学机构负责人张峰更忙了。他的社交媒体平台上,展示着学员接受英语面试培训的视频片段——这是为高考毕业生定制的培训班。目标直指QS世界排名约750位的波兰密茨凯维奇大学。“这所大学本科年均学费最低仅约3900元人民币,加上6万至8万元的中介全套服务费,年总成本远低于欧美。”张峰告诉南方周末记者,“低成本,好毕业”是其核心卖点。

在上海一家外企担任程序员的刘旭阳,也曾被类似的“性价比”吸引。

他通过中介申请莫斯科人民友谊大学。刘旭阳坦言,该校入学门槛比较低,要求本科毕业且大学期间成绩及格即可,两年共花费约30万元人民币。

大多数受访留学生的心态相似,希望通过低成本的留学方式,提升学历或拓宽回国后的就业渠道。

然而,近几年政策风向悄然改变。这条以低成本换取学历认证的路径,正遭遇严峻考验。

职称晋升的“捷径诱惑”

在学校全额报销费用的政策鼓励下,陈娣被泰国格乐大学录取攻读硕士。她仅在泰国待了70天完成部分课程,其余均为线上。她透露,自己搭上了东南亚留学的红利“末班车”。图为答辩现场。(受访者陈娣供图)

本科毕业的刘旭阳,在上海外企写了两年代码。他发现身边同事多为硕士或博士。他决定提升一下学历。

考虑到国内读研周期长,且IT工作允许远程办公,他最终选择出国攻读全日制学位,“含金量更高一点”。

用最短时间、最少花费,换一张能提升职场竞争力的文凭,这几乎成为学历竞赛中一条心照不宣的“潜规则”。

而这种需求,在特定群体和地区表现得更为赤裸。

在菲律宾,一家本土留学机构负责人叶倩兵所接触的客户中,读硕博的中国人占主流,多为在职教师、医护人员、企事业负责人等。

“读完博士回国,每个月工资多几千元津贴。”叶倩兵说。当职称评定、薪资、安家落户福利与最高学历学位刚性挂钩,理所当然推动着这批已有稳定工作的人群远赴异国。

在湖南省某高校任职的郑明武,曾面临评副教授需博士学位的“硬指标”。

脱产读博意味着放弃教职。经朋友推荐,他选择了菲律宾一个“寒暑假集中授课+线上学习”的两年半博士项目。

2015年起,他每次寒暑假都飞往马尼拉上课。他透露,班上很多同学是中国各地的高校教师,“感觉不像在国外上课”。

拿到博士学位后,郑明武顺利晋升副教授,获得可观的博士津贴,学校还一次性发放了数十万元人才补贴,解决了配偶工作调动。

因为恰逢学院提升教师博士比例的节点,他评价自己的选择“很值”。

郑明武告诉南方周末记者,早年的时候,中国有些三、四线城市的大学为了吸引人才,通常会提供优厚的条件,包括安家费、科研启动金、配偶工作安排等。有些学校甚至承诺“来了就是学科带头人”。

搭上“镀金”快车的,还有贵州高职院校教师陈娣。

2021年4月,在学校全额报销费用的政策鼓励下,陈娣被泰国格乐大学录取攻读硕士。她仅在泰国待了70天完成部分课程,其余均为线上。

陈娣透露,她搭上了东南亚留学的红利“末班车”。

评价体系催生了庞大的制度性需求,也为海外“速成学历”提供了肥沃土壤。

多家留学机构告诉南方周末记者,职场晋升焦虑下的巨大商机,将“低成本、短周期、高回报”包装成诱人的卖点。

刘旭阳选择的学校是莫斯科人民友谊大学。这是一所成立于1960年代的综合性高校。在2025年QS世界大学排名中位列第316位。

“这所学校入学门槛还是比较低的。”刘旭阳透露,只要求是本科毕业且成绩单无不及格。不过,该校虽为国际学校,但说英文的老师不多,且“因为美俄关系不好,当地人似乎对英语有点抵触,基本上都是说俄语”。

刘旭阳解释,在线上课程中,中介会配备中文翻译,一起进入课堂。若老师讲俄语时,其即可帮忙翻译成中文。

考核方式分为平时上课、课堂互动和考试三部分,与国内不同。

刘旭阳认为“难度不是很大”,只要保证出勤、积极互动,考试“冲着及格去”就能毕业。

在俄罗斯顺利毕业后,凭借已有的工作经验,刘旭阳从公司原来的业务领域,拓展至商务数据分析方向。这正是他在俄攻读的专业。

在他看来,虽然外企更看重员工自身能力,学历本身对当前工作并无直接提升,但学习过程中获得的知识却产生了积极影响。

“海外学习的经历还是有用。”刘旭阳认为,“起码会潜移默化地改变生活或工作。”

但郑明武坦言,“红利时代”已过去。“现在学院评教授,看的是项目积分、高水平论文等,这些硬通货靠‘镀金’是镀不出来的。”

他承认,自己现在花在实验室和研究项目上的时间,比过去多得多,仿佛在努力弥补那段“速成”时光留下的空白。

政策收紧下的“文凭贬值”

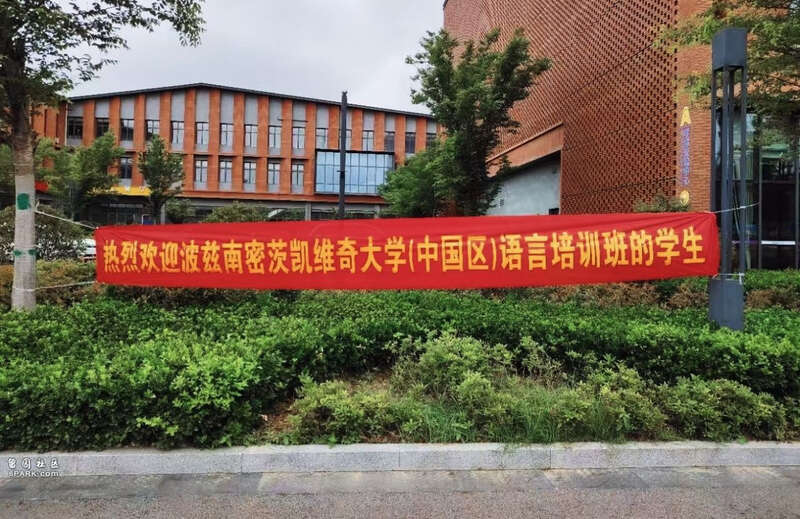

在欧洲大陆,同样以相对低廉费用吸引国际学生的波兰,正悄然成为一些中国学子的新目标。(受访者张峰供图)

作为留学生归国学历认证的关键凭证,中国教育部留学服务中心(下称“中留服”)的认证难度正逐年增加,对泛滥的海外“速成学历”收紧闸门。

“现在国内有些高校,都不认菲律宾的博士了。”叶倩兵向南方周末记者透露,短期内过多学生涌入特定国家、院校的速成项目,导致其学历在用人单位眼中含金量骤降,甚至引发了国内高校的系统性质疑。

南方周末记者采访发现,东南亚留学面临诸多挑战。国内高校对留学人才的引进政策不断收紧,对博士的院校、科研能力等方面要求更高。

早前的征兆出现在2022年7月。湖南邵阳学院斥资1800万元引进23名菲律宾亚当森大学哲学博士的事件引发轩然大波。

这场争议,将海外学历认证机制存在的漏洞置于聚光灯下。

如今,收紧的认证政策让不少留学生的投入面临风险。

2023年7月,贵州高校教师张淮华赴泰国一所大学开启攻读博士学位的旅程,期望为职业发展助力。

东南亚高校“一半时间在国内,一半时间在国外”的模式,对他这样难以长期脱岗的教师,似乎是量身定制。

他的研究方向是中国近现代史,但博士专业选择了普遍被认为“好毕业”的教育学专业。

出发前,张淮华盘算过:两年多总花费约20万元,比其他欧美国家“划算得多”。

若能拿到博士学位并满足任职学院“高人才引进”积分制要求,张淮华估算能获得约100万元的引进费用。

在泰国的学习与国内的学术深造不同。每次集中授课三到四周,高强度完成课程,平时线上提交作业。

张淮华坦言,选择该校是看重入学便捷、时间灵活,中介承诺“毕业无忧,认证无忧”。

转折发生在2024年11月。偶然间,张淮华从同一批中国留学生中得知消息,他们所就读的大学存在认证风险。他的心瞬间沉了下去。赶紧登陆中国留学网查询,果然,大学条目下标注着“正在加强审查中”的醒目提示。

这一消息很快在留学生同学群里炸开了锅。

更让他焦虑的是,他所任职的学院人事处的同事也委婉提醒他,学校近期收紧了对部分东南亚高校学历的认可标准,强调“需结合科研成果和毕业院校的学术声誉综合考量”。

彼时,张淮华刚完成课堂上老师布置的作业,桌上摊开的资料此刻显得格外沉重。

“钱交了,时间投入了,现在骑虎难下。”张淮华叹了口气,说话时手指无意识地敲打着桌面。“最怕的是,投入心血最后换来的文凭,在国内不被承认,意味着毕业证可能沦为废纸。”

他联系了中介,对方也只是含糊其辞,让他“先安心读完,不一定有差结果”。

张淮华内心着急。他关注着任何关于该校认证动态的风吹草动。同时,他不得不投入更多精力去完善自己的研究计划,并尝试联系国内的学者合作,希望能用更扎实的学术成果,来增加海外学历砝码。

这条曾经被寄予厚望的职称“捷径”,如今布满了不确定的荆棘。

张淮华的情况并非特例。2025年春节,刘旭阳联系一位前同事时得知,对方两三年前赴蒙古国攻读学位,但毕业已逾一年,仍未能获得中留服认证。

“钱也花了,时间也花了,工作也辞掉了,相当于白弄了。”刘旭阳对此深感惋惜。

政策的不确定性是最大的风险之一。大部分受访者一致认为,不知道哪天标准又变了,以低成本换取学历认证的路径,正遭遇中留服学历认证的严峻考验。

撕不掉的“水博”标签

在罗靖靖看来,低成本不等于低门槛或低质量。如果要考虑低成本留学的真正性价比,还需综合考量教育质量、语言环境、文凭认可度及未来发展空间。(视觉中国/图)

梁爽从事移民留学行业多年。在她看来,认证的风险不仅限于东南亚。即使选择马来西亚的正规大学,其文凭在国内市场的认可度也可能因学校层次而异。

她举例,在马来西亚的大型企业和上市公司,对当地高校“含金量”有清晰的认知,甚至会明确筛掉某些学校背景的简历。

李薇的经历是个缩影。她曾是北京一家互联网公司担任项目经理,为突破职业天花板,辞职赴马来西亚世纪大学攻读信息技术博士。毕业后回国求职却屡屡碰壁,高校和大型企业面试官直接质疑其院校学术严谨性。

她开始浏览一些中小型公司甚至初创企业的职位,但薪资水平与她的期望和前期投入相去甚远。那张曾经寄托着希望的博士文凭,此刻在现实面前,显得有些苍白。

为了增加竞争力,李薇甚至尝试在简历中弱化博士经历,重点突出自己过去作为项目经理的实战业绩。但这又陷入另一种尴尬:对于纯技术岗位,她脱离一线业务已有段时间;对于高级管理岗,她的博士学历非但没有加分,反而可能引发对其“水博”的疑虑。

她自嘲地发现,自己仿佛卡在了一个“夹心层”——既不够“学术”,又不够“本土实战”。

一次偶然的机会,她加入了一个由东南亚归国留学生组成的线上社群。群里充斥着各种信息:有人分享某地人才引进政策可能松动的小道消息;有人吐槽某高校人事处“一刀切”的审核标准;更多的是像她一样在求职路上屡屡碰壁的迷茫者。

看着屏幕上不断跳动的、充满焦虑和不确定性的文字,李薇意识到,自己并非个例。

“一旦被贴上‘水博’标签,要撕掉太难了。”李薇说,尤其在一线城市,竞争太透明,用人单位更看重真才实学和顶尖名校。

李薇还观察到,一些用人单位,尤其是深耕本土市场的企业,对某些来源单一、项目时间过短的“海归”,态度趋于谨慎。有些甚至认为他们可能“不解中国风土人情”,或缺乏扎实的专业功底。

大学的全球排名、声誉及实际教学质量,正成为文凭市场认可度的重要隐形门槛。

作为业内人士,环球出国项目公司总经理罗靖靖提醒,对“水学历”的警惕,催生了中介市场的另一类高价产品——所谓的“QS前一百名校项目”。

她透露,这类项目标价可能高达百万元人民币,其本质并非学校收取高额学费,而是中介利用名校光环和申请焦虑,将“获取QS前100 Offer”包装成高价商品进行售卖。其背后甚至可能涉及虚假背景提升和包装,本质上是在“卖学校”和“卖学历”,风险更高。

那条曾经看似诱人的海外“速成学历”捷径,正变得越来越窄,风险也愈发凸显。

低成本的另一面

“低成本,好毕业。”张峰所在的机构就专注于波兰留学市场。他向南方周末记者介绍,以波兰名校密茨凯维奇大学为例,这所大学QS世界排名约750位,本科年均学费最低仅约3900元人民币。(受访者张峰供图)

在寻找“高性价比”留学的路上,成本核算往往是第一步。

刘旭阳仔细比较了几个国家,例如马来西亚、俄罗斯、英国、美国等多个国家,最终选择了俄罗斯。

“相对成本较低。”他算了这笔账:去英国等国,仅学费就可能超过60万元人民币。而在俄罗斯,包含两年所有学费以及中介费的“一条龙服务”,总价约30万元人民币。

通过学校官网和论坛,他发现不通过中介直接支付卢布学费,可能只需15万元人民币。但“语言关是最大障碍”,学校官网信息多为俄语,支付流程复杂,自行摸索耗时耗力。

除了俄罗斯,也有更便宜的选择。

东南亚如马来西亚、泰国、菲律宾的学费和生活成本更低廉。罗靖靖举例,马来西亚公立大学每年学费可能仅五六万元人民币。泰国因消费水平和汇率,整体成本远低于欧美。

在欧洲大陆,同样以相对低廉费用吸引国际学生的波兰,正悄然成为一些中国学子的新目标。

张峰所在的机构就专注于波兰留学市场。他向南方周末记者介绍,以波兰名校密茨凯维奇大学为例,这所大学QS世界排名约750位,本科年均学费最低仅约3900元人民币。

“低成本,好毕业。”张峰透露,现在选择去波兰的中国留学生越来越多。

但“好毕业”的光环下,也隐藏着疑问。

不少受访者告诉南方周末记者,有一些专业被私下称为“流水线”,国际生比例极高,教授评分标准似乎也相对宽松,大家心照不宣地追求那张文凭。

不过,在罗靖靖看来,低成本不等于低门槛或低质量。例如加拿大偏远地区的公立院校学费低,但对语言(雅思6.5-7分)和学术背景要求未降低,质量标准与加拿大其他公立院校一致。

“如果要考虑低成本留学的真正性价比,还需综合考量教育质量、语言环境、文凭认可度及未来发展空间。”罗靖靖说。

(应受访者要求,本文刘旭阳、张淮华、郑明武、李薇、陈娣均为化名)

南方周末记者 王瑭琳