当代都市人最“亲密”的时刻,绝对有在早晚高峰地铁里,和陌生人交换体温和呼吸。

只不过,一线城市曾经逼仄的车厢,如今似乎宽敞了些;而在杭州、武汉、合肥,越来越多人涌入早班地铁,前胸贴后背成了常态。这些体感变化,映照的正是中国人口版图的重新洗牌。

2021 年,中国总人口达到峰值 14.126 亿;次年死亡人数首次超过出生人数,人口自然增长由正转负,宣告持续 60 年的增长就此终结 [1]。

与此同时,常住人口流失,正以前所未有的速度,席卷中国三分之二的省份。

越来越多省份,常住人口在减少

每年夏天,都是新一轮的离开。大学毕业季刚过,一批又一批年轻人背起行囊,他们中只有少数回到家乡,更多的人,则走得越来越远。

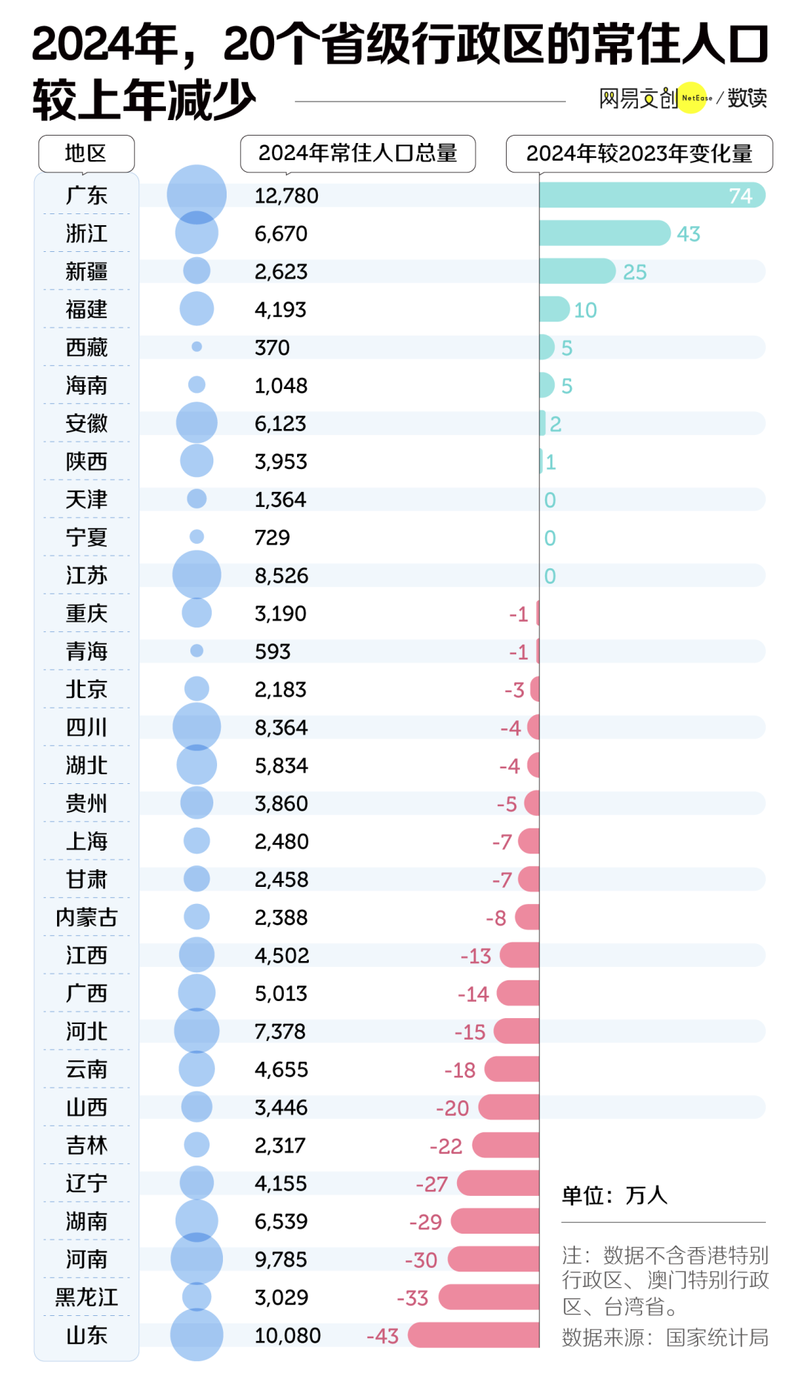

翻看 2024 年全国 31 个省级行政区的常住人口数量,会发现有 20 个地区的常住人口较上年减少,3 个基本持平,仅 8 个仍维持增长 [2]。

其中,能生的广东、会赚的浙江、敢闯的福建,分别位列全国常住人口增长榜的第一、二、四名。

新疆、西藏两个少数民族聚居地表现同样亮眼,分别增长 25 万和 5 万。陕西和安徽则在一众中西部人口流出省份中,勉强“守住阵地”。

意外的是,最爱回家考公的山东人,如今正成批离开。2024 年,山东常住人口减少了 43 万人,降幅位居全国之最,且从 2021 年开始已连续三年减少。

要知道,在 2001-2021 年间,山东常住人口累计增长了 1172 万人,这也让山东成为了仅次于广东的亿级人口大省 [2]。

此外,与山东一同“失守”的还有河南、湖南两个传统人口大省,2024 年常住人口均减少约 30 万人。

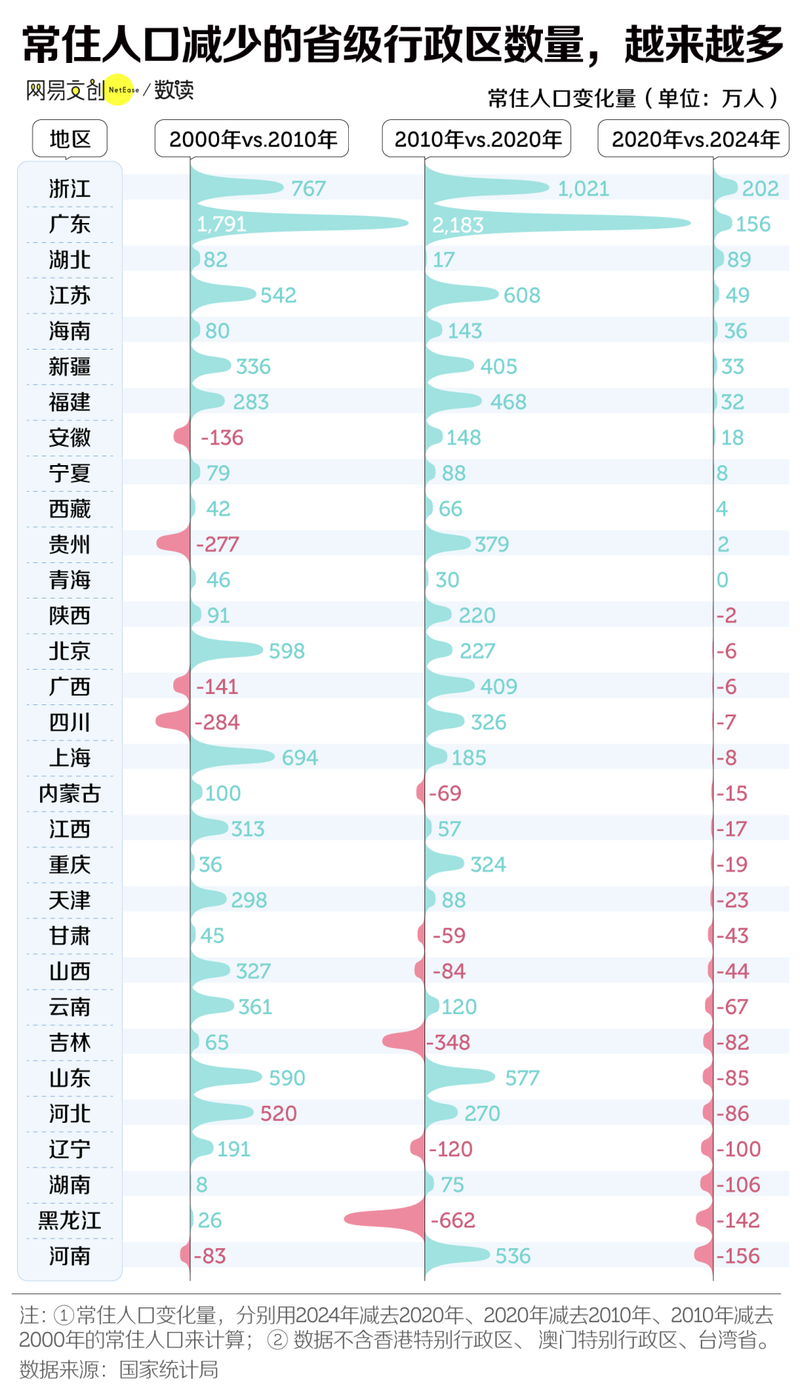

如果把时间轴拉长,就会发现当全国人口还在增长时,一些地方已经悄悄按下减速键。

2000 年到 2010 年,全国有五个省份出现常住人口减少,集中在四川、贵州、广西等经济基础较弱的地区。彼时的东北,尚能依靠老工业体系余温维持微弱增长 [3][4]。

等到 2010 年代,东北正式告急,十年间常住人口合计减少超 1130 万,成为第一个人口整体性流失的区域。全国范围内,常住人口减少的省份在此期间微增至六个。

真正的拐点,出现在 2020 年后。常住人口外流的问题波及到越来越多的地区,河南、湖南、山东、河北等接棒下滑。就连上海、天津这些直辖市,吸引力也不及往昔。

对比 2024 与 2020 年,常住人口呈减少态势的省级行政区,已经激增至 19 个。

即便是常住人口还在增长的省份,也已经难以再现当年的高光时刻。以广东为例,2020-2024 年的人口增量,仅相当于 2000-2004 年的三分之一。

这背后,除了出生率持续探底,人口流动也更趋“原地化”。第七次人口普查显示,全国 3.76 亿流动人口中,近七成为省内流动,较 2010 年提升 5.6 个百分点 [5][6]。

换句话说,人们还在动,但不再走那么远了。“东西南北中,发财到广东”,这句鼓舞一代人背井离乡、南下打拼的口号,似乎也没那么响亮了。

“多点开花”,不敌省会独大

相比省份整体的常住人口是涨是跌,更值得关注的是:这些人,究竟去了哪?

在经济活跃、发展均衡的省份,人口在多个城市间“开花”;而在人口收缩地区,省会几乎成了唯一归宿。

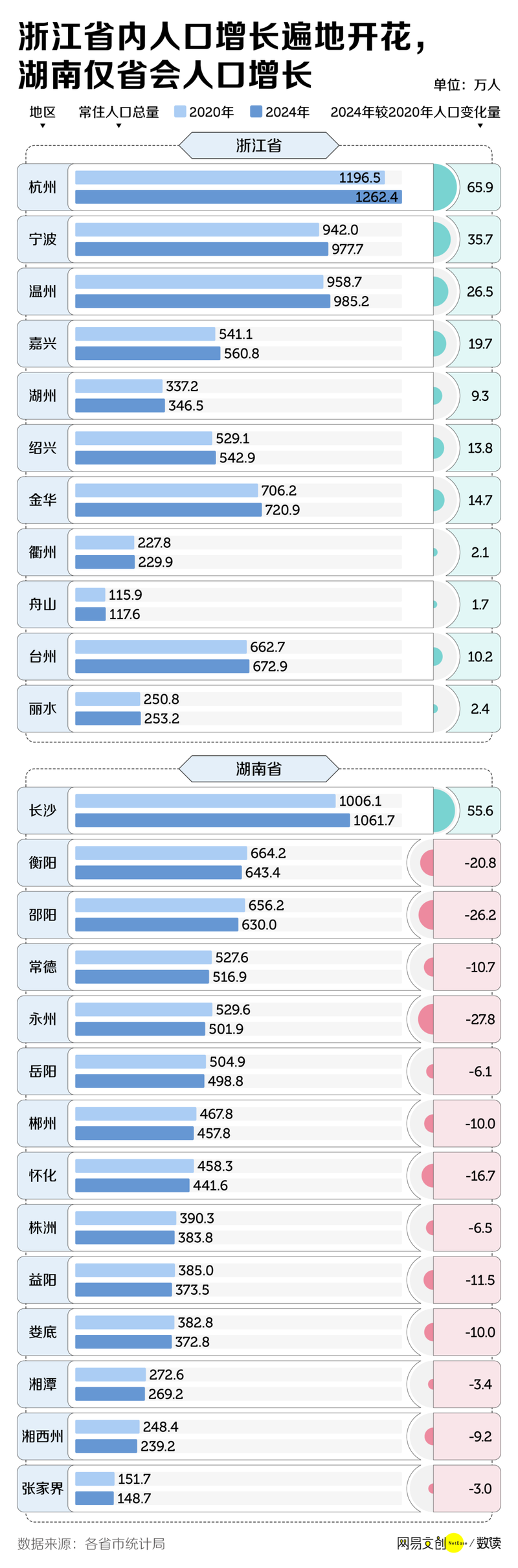

民营经济大省浙江,是前者的典型,2024 年对比 2020 年,其 11 个地级市都实现了常住人口的增长。

其中“数字经济第一城”杭州,四年新增 65.9 万人,稳居全省首位。常住人口即将迈入千万俱乐部的宁波与温州,分别增长 35.7 万与 26.5 万。就连存在感稍弱的舟山、丽水,也都没有掉队。

而与浙江人口体量相近的湖南,省内格局却几乎反了过来。

2020 年到 2024 年,仅长沙一棵独苗常住人口在增长,四年净增 55.6 万。这座有装备制造支柱、靠文娱产业出圈的网红城市,成了年轻人能打工更能生活的理想落脚点 [7][8]。

至于湖南其余 13 个市州,常住人口全线下滑。衡阳、邵阳、永州这些大市,四年间均出走超 20 万人。

这其中的湖南人,不乏大量流向年轻又有活力的深圳。毕竟满大街的湘菜馆、塑普口音的打工人,早使得深圳被戏称为是湖南人省外的省会:

去深圳对湖南人来说太“对口”了,就像家门口的食堂,谁还非得绕远路去别家?

其实,像湖南这样省会一枝独秀,地市大幅失血的人口版图,在内陆省份并不少见。

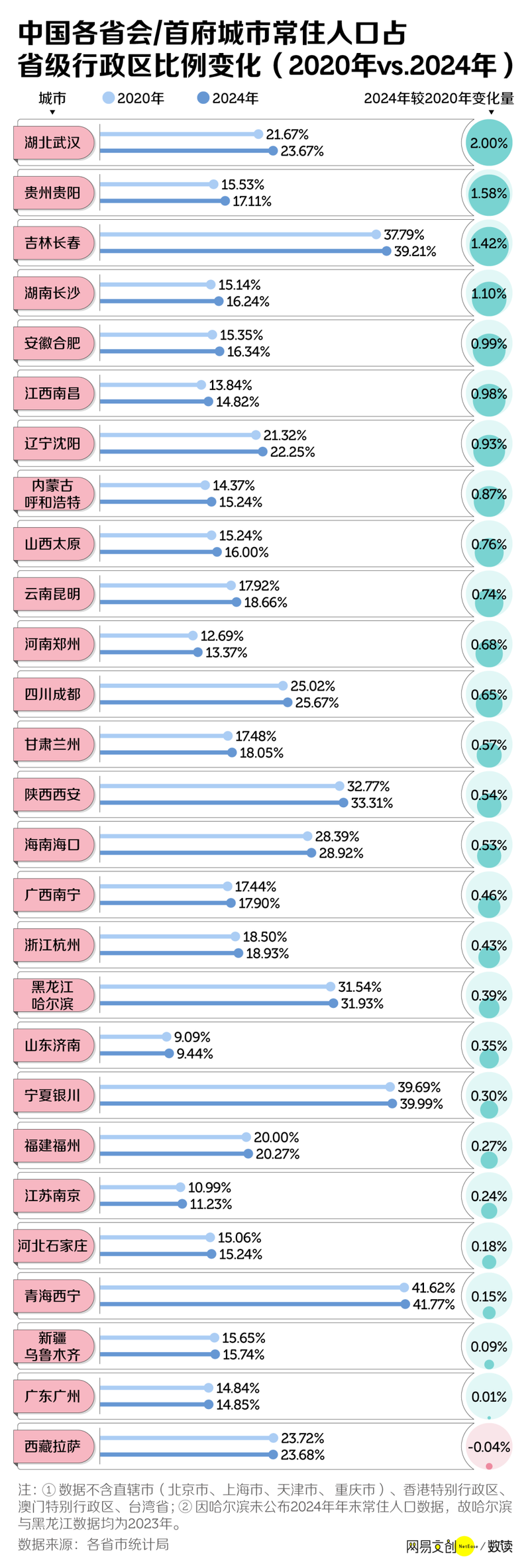

我们统计了 2020 年和 2024 年,27 个省会或首府占该省级行政区常住人口的比重,发现青海西宁、宁夏银川和吉林长春排在前三,几乎都容纳了全省四成常住人口。

如果看这四年间的变化,东北、华中和部分西部省份的省会吸引力明显增强。其中,武汉以两个百分点的增幅领跑全国省会,或与疫情后人口回流有关。

真正令人意外的,是一直被低估的贵阳,四年间常住人口占全省比重的涨幅排第二,而且新增常住人口达 19.96 万人,超过所有省会 [9]。

但也有像济南这样的失意省会。不仅人口规模长期被青岛压一头,在 GDP 实力、人气上也常常望其项背,坊间辣评“中国的青岛,山东的济南” [10]。

另外,江苏、广东这些沿海省份,因为多中心发展,省会虹吸效应并不突出,像苏州、佛山等新一线城市,2020 年到 2024 年的常住人口增量几乎与省会并驾齐驱。

产业造血,反哺中西部省份

不过放眼全国,省会城市依旧是多数省份人口流动的归宿。

尤其是在中西部地区,一些过去被轻视的“老实孩子”,正凭借强省会战略与产业突围,悄然改写人口流向的轨迹。

这就得提到安徽与贵州两个典型逆袭生——一个靠新能源汽车“弯道超车”,一个借大数据产业逆风翻盘。

早在世纪初,安徽还是劳务输出大省,各地市的大巴几乎天天往江浙沪开。但在 2010 年后的十年间,安徽常住人口不仅止跌,还增加了 148 万,崛起的汽车产业功不可没。

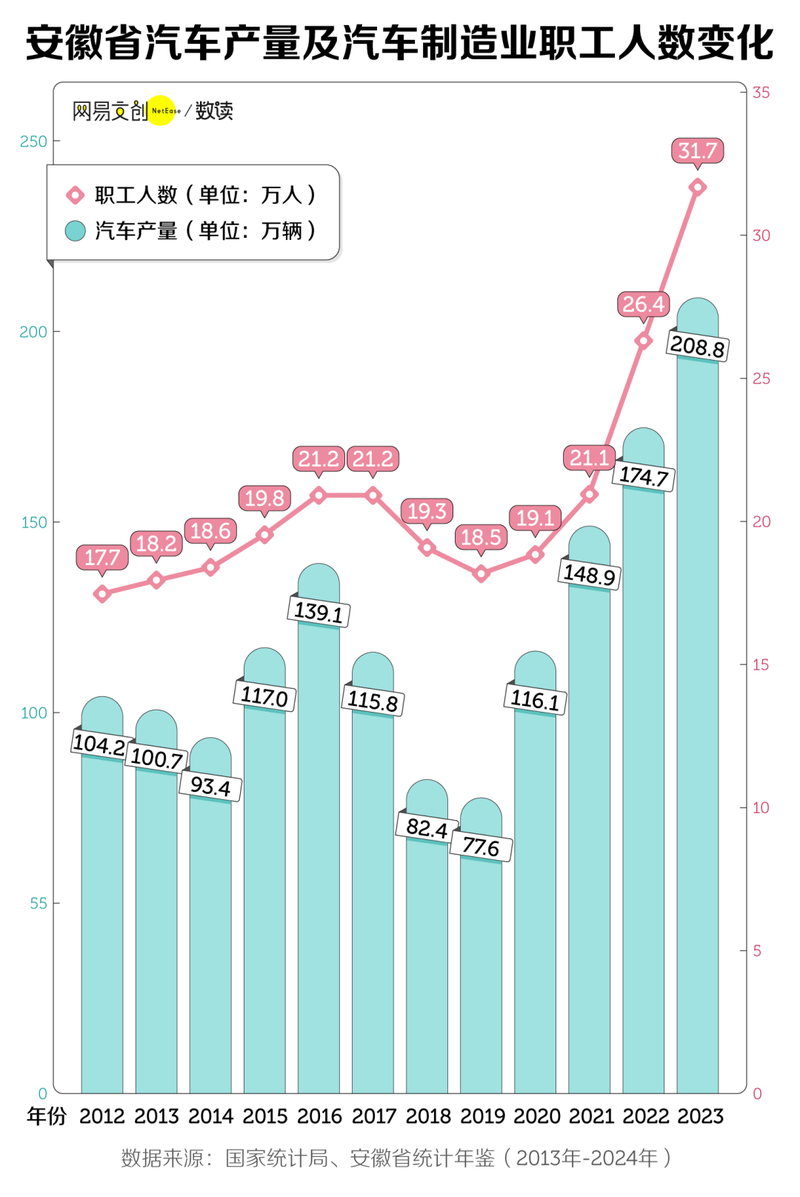

2010 年,安徽汽车产量首次破百万,奇瑞、江淮等车企初具规模,填补了长期缺位的支柱产业。

虽然 2017-2019 年受行业周期性调整影响,当地汽车产量和职工数有所下滑,但随着蔚来汽车合肥二期投产、比亚迪产业链配套落地 [11][12],安徽又迅速接住了新能源汽车的“泼天富贵”,仅 2021-2023 年,汽车制造业就净增近十万职工。

更别提整车、零部件、锂电池等产业链上的新机会。无数车间灯火通明的背后,是源源不断返乡或迁入的年轻劳动人口。

相比之下,贵州的逆天改命,更像冥冥之中老天赏饭吃。

这片天无三日晴、地无三尺平的西南山地,曾位列最贫困的地区之一,出走大山的人很少愿意再归来。

拐点出现在 2013 年,“东数西算”战略铺开,各地争抢服务器落点,贵州凭气候凉、地质稳、电力足等优势意外成为“天然机房” [13],此后,中国移动、华为、苹果 iCloud 等数据中心陆续布局 [14]。

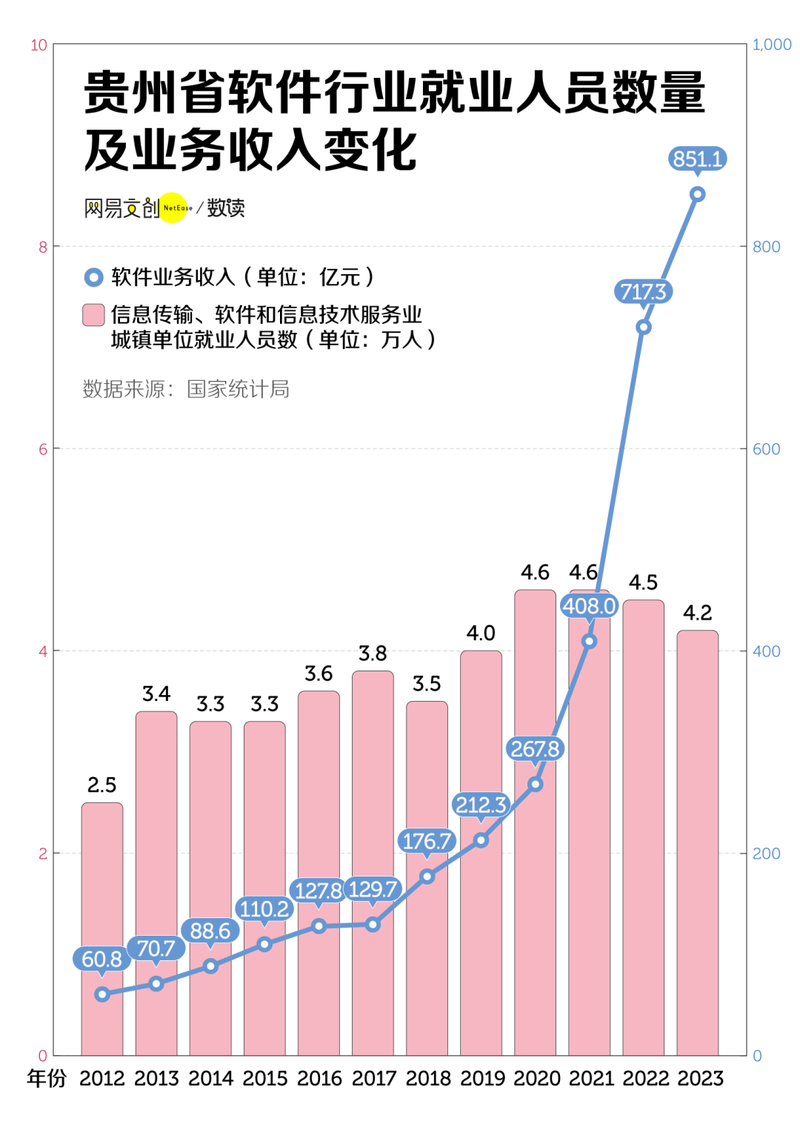

2023 年,贵州全省软件业务收入达 851 亿元,是 2012 年的近 14 倍。从业人口也从 2.5 万上升到 4.2 万,虽然体量仍小,但对一个非沿海、非工业的山区省份而言,已属破局之变。

但增长背后,留人难的问题已悄然显现,软件行业就业人数在 2021 年达到 4.6 万人高峰后,连续两年下滑,到 2023 年已经减少 0.4 万人。

这也是不少网红省会正在经历的烦恼。前期靠政策红利、产业布局吸引人才流入容易,真要留下来,却没那么简单。

岗位不多、赛道单一,是许多来到这里的青年面临的第一道门槛。在一些省会城市,能选的工作大多集中在大厂外包、销售客服等,既谈不上高薪,也缺乏成长空间。

他们曾以为,自己能从内卷的一线城市逃出,奔向一个兼顾生活和梦想的新目的地。然而,即便没有了房价、通勤和生活成本的压力,现实也远没有想象中的美丽。