这两天,一女士在某体检机构连续体检 10 年没异常,却突然被确诊癌症晚期的话题登上热搜,引发大量讨论。

图片来源:微博截图

癌症的发展和诊断比较复杂,这位女士具体是什么情况造成了「确诊即晚期」,体检机构是否存在失误,目前还在调查中,并无明确结论。

但每年的常规体检,确实和很多人理解的不一样……

多数人看完这个新闻估计心里都有点慌,毕竟年年做体检要花费大量金钱、时间,但「早早发现癌症,降低风险和损失」的愿望却似乎没有实现。

再结合 2024 年 2 月,国家癌症中心发布的最新一期全国癌症统计数据显示——每年死于癌症的中国人依然在缓慢上升。

既然体检无法做出癌症预警,那我们的坚持到底有什么意义?

为什么有人体检那么认真,还是没能检查出癌症?

普通体检,很难直接检查出癌症

检查与疾病,就像是渔网和鱼:渔网编织的更细密,才能捞到更小的鱼。

普通体检这张网太「粗」,很难捞到早期癌症这条微小的鱼苗。

大多数人每年做的常规体检,更多是一种编织比较粗糙的「初筛」:用一些相对普遍、简单、有代表性的项目,尽可能高效地发现各种健康问题。

对不少慢病来说,各种指标和影像的变化能大概率反应出身体是否有严重异常,是很有效的筛查方式。

但对于癌症,早期的变化非常细微隐匿,可能只是器官局部一小块的细胞发生了变异,也不会带来明显的指标改变。等到有明显症状时,往往已经到了中晚期。

需要特别精细设计的一些检查才有可能尽早发现它们。

如果用常规初筛,就可能出现「明明做了这些器官的检查,但没有发现癌症」「一检查就是晚期」的情况。

还有体检的肿瘤标记物检查,是通过一系列抽血化验项目,用来指示癌症。看上去似乎是做了癌症体检,其实特异性和敏感性都不够格,对于发现早期癌症也意义有限:

不是癌症时,这些标记物也可能会变高,误导你;

真有了癌症,这些标记物也可能到中晚期才会高到异常,延误你。

它就好比是一个安装了特定探照灯的渔网,看上去有点用,实际上并没有改变渔网的密度。

少数人确实幸运地通过肿瘤标记物体检早期诊断了癌症,但更多的人是虚惊一场,或为时已晚。

此外还有血常规看贫血、乳腺超声、彩超检查胃肠、X 线检查肺……这些检查是有意义的,也可能会发现部分癌症,但期待通过它们早早发现所有癌症,确实有点难。

别忘了用乳腺钼靶筛查乳腺癌

图片来源:Gfycat

想要在身体这个大海中,捞到早期癌症的「小鱼苗」,就需要有更细致更有针对性的渔网,也就是——针对不同癌症的专项检查计划。

针对癌症筛查的体检,也有局限

针对性的癌症筛查项目,有时不会出现在普通体检里,我们要有意识去专门安排去做。

包括筛查胃癌的胃镜(主要适用于幽门螺杆菌感染者)、筛查肺癌的低剂量螺旋 CT(主要适用于长期吸烟者)、筛查结直肠癌的肠镜、筛查乳腺癌的乳腺超声和钼靶摄片、筛查宫颈癌的 TCT 和 HPV 等。

但以上项目仍然有一定的局限性,不能发现所有的癌症,也并不适合所有人去做。

早发现癌症确实是检查的收益,但也要利弊权衡,保证检查的弊端不会超过收益才有意义。

例如针对肺癌的肺部 CT,并不推荐给所有人,而是建议长期吸烟者去做。

不吸烟的人当然也有可能肺癌,但综合风险较低,而肺 CT 检查除了检查成本,还有检查的辐射,以及对结果误判的可能性。这就有可能让一些人没有因为 CT 带来发现肺癌的好处,反而因为检查带来其他伤害或损失。

利弊权衡,算账之后,肺部 CT 更适合更高肺癌危险的长期吸烟人群每年去做,而不是全人群。但这也意味着,有少数可以通过 CT 发现早期肺癌的非吸烟者,没有被推荐做检查。

总之,面对疾病,医学编织的这张网还不够细致,不能抓到所有捣乱的鱼;更细致的渔网,也不适合所有人都付出时间和精力。

那应该怎么办呢?

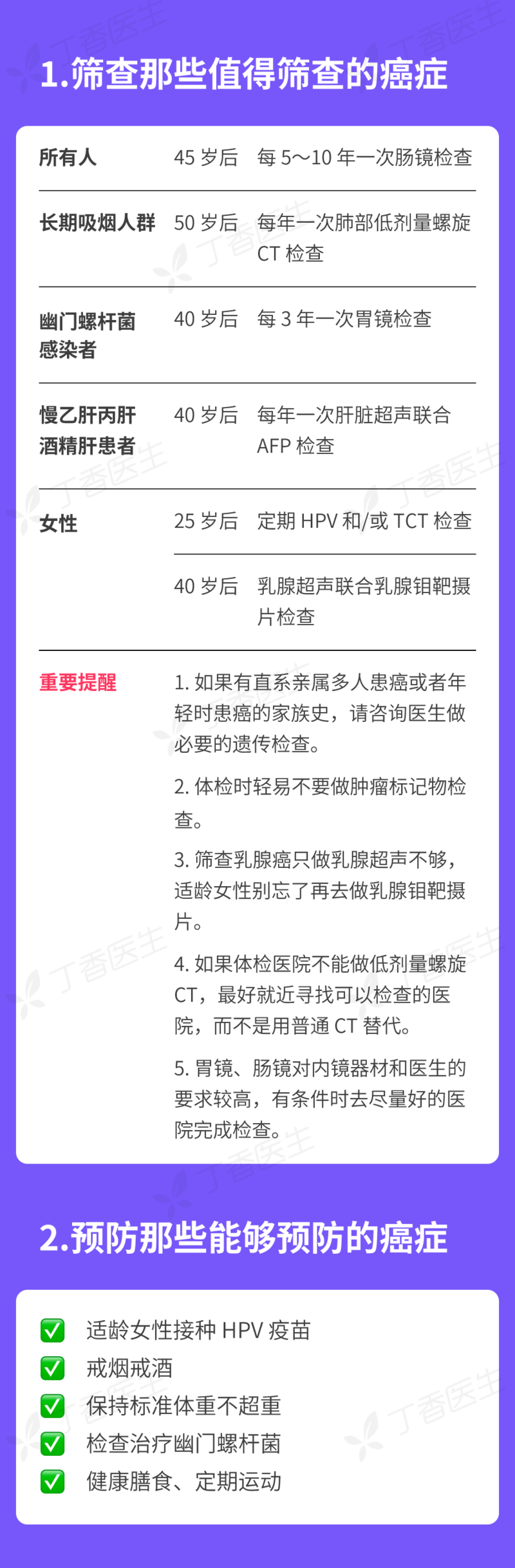

改变生活习惯尽力预防,并根据自己的情况,有针对性地安排筛查方案,尽量不错过那些需要早发现的癌症,而不是所有癌症。

到底应该怎么做

我们用一张图来回答到底怎么做的问题。欢迎大家收藏转发。

最后,癌症的早期发现本身就很难,体检虽然不能直接发现癌症,但能发现高风险人群,识别癌症的早期信号。

对大多数人来说,每年体检可能是目前早期发现癌症最好的办法之一。

从这个角度来说,可能这就是我们依然要坚持做体检的意义。