图像来源,VCG/VCG via Getty Images

在中国,二战期间日军在华暴行的记忆,始终是民族情感与历史叙事交织的敏感地带。每当相关事件被重新提起,往往会引发新一轮关于历史创伤与民族情绪的舆论浪潮。其中最突出的莫过于“南京大屠杀”和侵华日军731部队的细菌战。

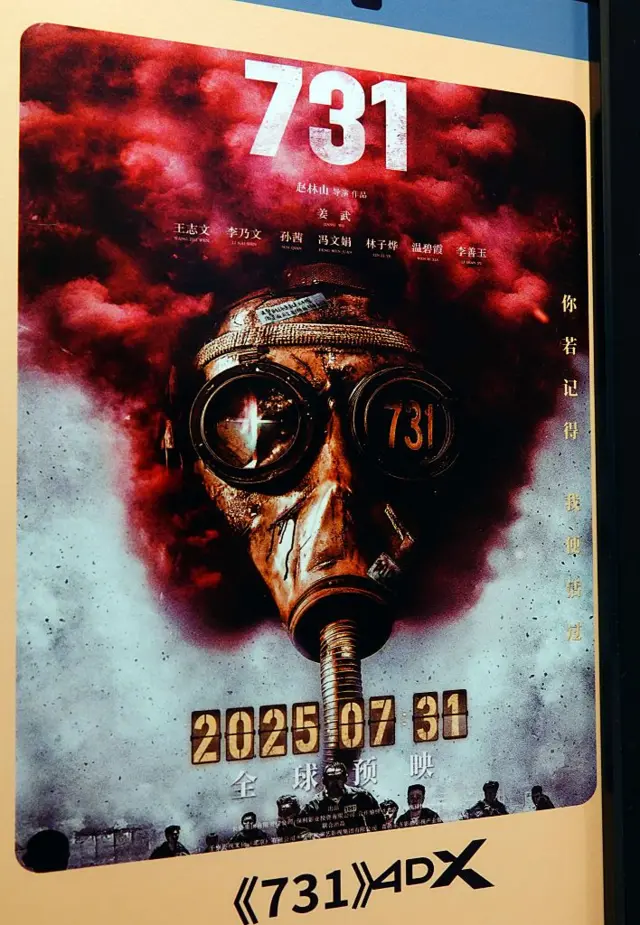

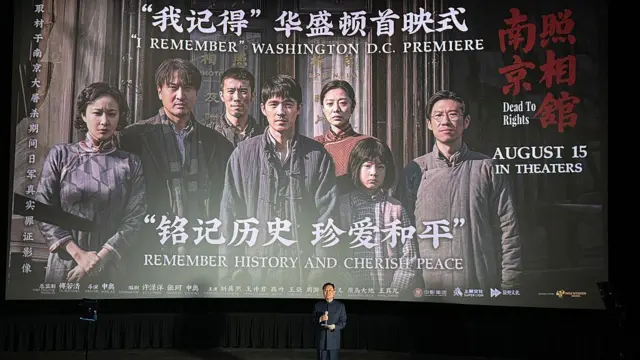

今年夏秋的中国院线,两部讲述这段历史的电影成为焦点。7月底上映的《南京照相馆》在不到20天内录得中国官方统计的逾20亿人民币票房,成为暑期档最热影片。而另一部《731》则一度被指因内容过于残酷而延后上映,将在9月中旬登场。

在二战结束80周年纪念日到来之际,两部话题之作的推出时机不无象征意味。中国也不掩饰其历史记忆讲述背后包含的政治意义:《人民日报》评论称《南京照相馆》是以“情感互触”唤醒历史记忆以及年轻一代的“时代责任”,而《731》更是由东北多个省市宣传部参与制作,政治讯号更为直接。

这些电影承载的不仅是对残酷战争历史的回望,也是当代中国如何向新一代观众讲述和处理这些集体记忆的信号。

主旋律对抗否认主义

“这些电影常有‘主旋律’特性,”美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)的中国文化学者白睿文(Michael Berry)向BBC中文表示,“不仅是娱乐作品,也被当作民族主义宣传与教育工具”。

这位现代中国文学与电影博士指出,数十年来中国拍过多部讲述南京大屠杀的主流电影,而这最新一部本质上是在沿用既有套路:以照片作为核心,透过虚构角色保存证据,从而向世界证明历史的真实性。

图像来源,Emperor Motion Pictures

图像加注文字,《南京照相馆》故事围绕日军南京大屠杀期间拍下的照片展开。

《南京照相馆》的故事线取材自大屠杀期间的两名年轻中国人罗瑾和吴旋冒险保存日军暴行照片的真实事件,叙事结构延续自1987年的电影《屠城血证》。两部电影中,两个真实人物都被虚构的多人角色取代。

“为什么这么多电影都执着于证据?”白睿文说,“很大原因是多年来日本方面多次否认南京暴行。”

从1990年右翼人士石原慎太郎称南京事件为“捏造”,到2023年日本高级官员试图否认大屠杀的存在,多年来日方的每一次否认都会激起中国方面的强烈反应。白睿文认为,这促使了这些电影总在反复强调证据。

“从某种程度上来看,我觉得这个趋向蛮悲哀,”他说,“好像在中国,南京大屠杀的整个文化论述有点走不出日本人否认的阴影。”

他表示,这种对证据的执着,陷入了“日本否认主义与中国证明之间的恶性循环”。

《南京照相馆》上映后,日本有媒体和网民批评其渲染日军暴行、煽动仇恨,并指控是“中国官方支持的反日宣传”。《731》原定7月上映,但在传出家长联名抵制和日本外务省多次抗议等消息后延期,最终由《人民日报》宣布定档9月18日上映,那是中国东北抗战的纪念日。

白睿文说:“双方都把这些电影当作文化武器来使用。”

图像来源,Getty Images

图像加注文字,每次有日本高官否认二战日军暴行历史,都会引发东亚各国强烈抗议。1994年,日本新任法务大臣永野茂门称南京大屠杀是“捏造”,上任仅11天后被迫辞职。

历史记忆的复杂性

历史学者也表示,日本右翼对历史的否认,强化了南京大屠杀等事件在中国抗战叙事中的重要性。

“我本人是南京出生,”美国乔治华盛顿大学历史系副教授杨大庆向BBC中文说,他童年时并不那麽经常听到南京大屠杀,但是自1980年代日本教科书删改侵华战争内容开始,相关历史问题就变得非常敏感,加上日本官员参拜靖国神社等争议,更使其成为中日关系的一个癥结。

研究二战历史及日本战后与东亚关系的杨大庆表示,南京大屠杀和“731部队”暴行的真实性已获得主流学界的广泛认可。现存的细节争议可能更多地反映历史记忆的政治性。

图像来源,Emperor Motion Pictures

图像加注文字,《南京照相馆》取材自二战日军侵华历史事实。

图像来源,Universal History Archive/ Universal Images Group via Getty Images

图像加注文字,历史学界对二战日军在南京的暴行基本已有共识。图为1937年进占南京后的日本军人

全球多数历史学者普遍接受中国对南京大屠杀的叙述和死亡人数估计,即战后南京国民政府提出的30万,但日本否认派则经常试图压低数字。杨教授认为,比起精确数字,暴行为什么发生是更重要的问题。

“实施南京大屠杀的,不是野兽,是人……他们穿起军装后,人性为什么渐渐丧失了?”他说。对731部队的研究亦然:“为什么研究科学的人会跨越红线,把人作为试验品?我觉得这些是值得深思的问题。”

然而复杂的历史与人性问题,在具有宣传色彩的电影中往往被简化。日本人角色往往被描绘成单一化的加害者,少有对其行为背后结构性问题与心理变化的探讨。

白睿文指出,这种处理并非是中国独有。“我认为这类战争电影通常都会淡化‘敌人’的视角,将敌人非人化,”他说,即使是好莱坞也鲜少有例外——像克林特·伊斯威特(Clint Eastwood,奇连伊士活)的《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》那样分别以美日双方视角各拍一部电影的做法“相当罕见”。

图像来源,Emperor Motion Pictures

图像加注文字,在《南京照相馆》中,真实历史人物被虚构的多人角色取代。

他表示,2009年的《南京!南京!》曾试图打破这种框架。该片采用多视角的叙事,其中一个日本兵角色在道德上有内心矛盾冲突,导演陆川甚至设计了该角色阻止同伴强暴一名女性。

白睿文认为,这种人道主义视角似乎令该片更容易被中国以外的观众接受,但在中国国内却遭受诟病。“如果你在中国采取道德模糊的路线,观众会批评你不够爱国。”他说。

看电影的下一代

《南京照相馆》上映后票房大卖,中国媒体报道指观众观影后“陷入沉默”,影片的克制叙事与情感共鸣获高度评价。电影在猫眼平台评分高达9.7,而未上映的《731》则已有逾410万人标记“想看”。

然而,电影热映也引发“仇恨教育”争议。“我们没资格替先辈原谅日本”等言论在社交媒体上出现,短视频平台亦流传大量儿童观影后情绪激动的画面。其中一条影片中,一名小女孩在影片结束后哭着说“要把日本人都杀了”,其母亲附和:“现在知道日本有多坏了吧?”该影片疑似之后被撤下。

另一条疯传的影片中,一名5岁女孩观影后情绪久未平复,泣不成声地问家长:“中国人现在强不强……”

学者指出,中国电影缺乏分级制度,使这类电影进行民族主义与历史教育时会面临挑战。“如果你了解南京大屠杀或‘731’,你就知道这些题材不适合儿童,”白睿文说,“南京大屠杀的英文翻译叫‘The Rape of Nanjing’,它不只是比喻。”

他表示,《731》甚至会更令人担忧,因为那是“最恐怖的题材之一”——“非常血腥……也可能激化中日关系”。他认为影片延期可能与这些审查考量有关,如何在主流电影中呈现此类题材,实现其“宣传价值”而又不陷入黑暗,是一大挑战。

图像来源,Getty Images

图像加注文字,学者指出,中国电影缺乏分级制度,使这类电影进行民族主义与历史教育时会面临挑战。

受访学者均表示,如今的一代生活在战后80年,对那场战争有亲身体会的人大部分已离世,选择以什么方式将中国人在20世纪所承受的苦难记忆传承下去,将是一个意义重大的课题。

白睿文认为,在中日关系紧张时,这一类题材的电影常常会被重新拿出来当宣传用,所以对于当前和今后的中日关系,这些电影肯定会发挥政治作用。

同时,他补充表示,这一类电影在“爱国教育”和“仇恨教育”传统起了一定作用。当国内有不稳定的社会现象——比如失业率高等问题,这种电影也可以起“转移注意力”的作用。

中国国防部在最近谈到《南京照相馆》时,强调相关历史“不容忘却”和“不能重演”,中国将以“更强大的能力”和“更可靠的手段”捍卫国家的安全和利益。

图像来源,Getty Images

图像加注文字,今年是二战结束80周年,多部中国抗战历史题材电影获得官方站台。图为中国驻美大使谢锋在《南京照相馆》北美首映礼上讲话。

中国将日本历史罪行转化为民族情绪和外交筹码并非新鲜事,而历史学者表示,这在网络时代可能面临新的挑战。

“更加过激的言论往往会更赢得喝彩,”杨大庆说。他还担心,现代人“是不是很容易把网上或者电影院里看到的历史,有意识或无意识地就当成了真实的历史”。他认为电影激发的爱国情绪有其积极意义,但是希望新一代中国人不会仅从个人情绪的角度去看待历史事件。

此外,他还认为这些历史记忆藏着一种不常地被提及的教训。

“日本当时侵略中国,是因为它在亚洲是最强的国家,觉得不需要接受国际的约束,”杨大庆说,“我们作为一个渐渐变成世界强国的国民,应该从历史中得到什么样的经验教训?”

他说:“‘自强’是一个不可避免的时代口号,但是自强了以后怎么办呢?”

他觉得这是留给下一代的新课题。