吃自助餐,或者吃日料,总有一种美食是必不可少的,那就是三文鱼。

不仅因为三文鱼长期作为“舶来品”,价格昂贵、品质高端,还因为它是不可多得的营养美食。

就连2022年发布的《中国居民膳食指南(2022)》中,三文鱼也作为深海鱼类优质蛋白首次出现。

巨大的热情驱使下,2023年中国市场也首次超越了日本和韩国,成为挪威冰鲜三文鱼在亚洲最大的出口市场。

而因为去年中国人吃掉约12万吨三文鱼,却只能自产4万吨,就有人不断整活要在国内补这8万吨的缺口。

数据显示,2025年前四个月,中国冰鲜三文鱼进口量已超过4万吨,同比激增38%。

其实呢,国外产的三文鱼并没有人们想象的那么梦幻。

中国的起点,似乎也并不很低。

这中间大有故事。

几十年来,热情的食客们对三文鱼的健康和营养深信不疑。

由挪威海产局管理的网站“来自挪威的海鲜”,这样介绍:

“吃挪威三文鱼可以帮助您保持健康的心脏、强壮的骨骼和有效的大脑;它特别富含蛋白质、Omega-3、维生素A、维生素D和维生素B12以及抗氧化剂。”

当然,为了体现挪威原产地的优势,挪威海产局还说:

“挪威寒冷、清澈的海水为挪威鲑鱼缓慢生长、形成紧实的质地和美味的味道提供了完美的条件。”

大西洋鲑鱼

狭义上说,三文鱼指的是分布在北大西洋一带的大西洋鲑,4-12℃的淡水或1%盐度的冷海水是它们最佳生活环境。

而广义上来说,不论是中文世界的“三文鱼”还是英文名字“Salmon”,实际上都是一个商业概念,大西洋鲑,海虹鳟,太平洋鲑中的帝王鲑、银鲑、狗鲑等,还有淡水里的虹鳟(Rainbow Trout),其实都算。它们都是鲑科的冷水鱼,营养价值也都很高。

临近北大西洋的挪威是最早成功实现三文鱼商业化的国家。

这个北欧小国,在上世纪60年代末,意识到对北海石油产业太过依赖,亟需找到另外一个高利润产品作为出口支柱。

因为在北大西洋捕捞的渔业传统,也因为多岛屿、多峡湾的天然地貌,三文鱼开始进入人们搞钱的视野。

大量资源进入这个赛道,从政府到民间都不遗余力地推广宣传。

几十年的时间里,产业规模飞速膨胀,同时也暴露出一系列问题。

2016年,挪威,两名记者敲开了特里格沃·耶德莱姆的家门。

这位91岁的老人,是挪威三文鱼养殖业的开创者之一。

老人的记忆回到了20世纪60年代末。他和几个渔民,把渔网悬垂在峡湾的海水中,装着收集来的幼鲑,要试试看,能不能让这些小鱼在网箱里长大。

纯野生的大西洋鲑很难驯化。

他们尝试将来自不同的地域、种群的三文鱼进行杂交,以便改造基因,甚至还在杂交实验中加入了三文鱼的近亲北极红点鲑等品种,终于培养出了习性更温驯,生长速度更快,肉质更肥美的新品种。

开启这场改变全球食品“蓝色革命”的挪威,成了三文鱼出口的“超级大国”。

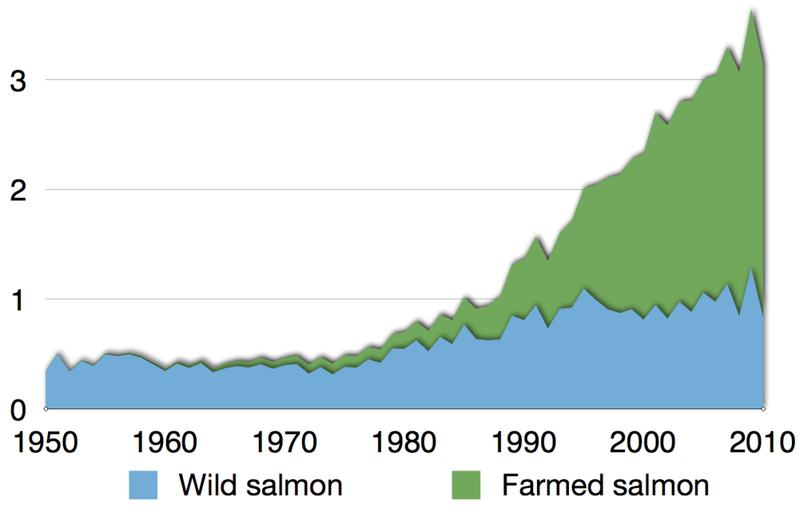

1950-2010年鲑鱼商业产量(百万吨)

从20世纪60年代末开始,大批渔民投入三文鱼养殖行业,产量爆发式增长。

1972年,挪威5家养殖场的总产量还只有46吨。

1980年,养殖户增加到173家,产量达到4300吨。

到2023年,挪威的海鲜出口创历史新高,是仅次于石油天然气的第二大出口产业。

这年挪威出口三文鱼120万吨,价值1225亿挪威克朗(约121亿美元),占所有海鲜出口总值的71%,甚至更是占到挪威当年GDP的2.5%。

平均每天有1600万份挪威三文鱼餐被全球153个国家的食客享用,其中波兰、丹麦和美国是最大的三个市场。

2022年,全球养殖三文鱼产量已经达到280万吨,份额前三的产地分别是挪威(53.5%)、智利(25%)和英国(7%)。

话再说回来,在上世纪80年代正值三文鱼产量粗暴增长时,挪威产业界开始头疼严重的产能过剩,成吨成吨的三文鱼填满了港口的工业冰柜。

他们把日本当成救命稻草,教会了日本人生吃三文鱼。

很多人一直以为,三文鱼寿司、三文鱼刺身是日式料理店当中的传统菜肴。

其实并非如此。

日本人在过去从来不会生吃鲑鱼肉,因为太平洋鲑鱼有大量寄生虫,日本人会烤或者煎着吃,而且也基本上是穷人才吃。

过去的寿司鱼只有金枪鱼。

但在1980年代中期,挪威渔业部长托尔·利斯托率领代表团到日本,合力推销三文鱼。

他主导启动了一项“日本计划”(Project Japan),在10年间投入了3000万挪威克朗的预算打广告、做活动,邀请名厨品尝,与大型渠道商对接洽谈。

1991年时,挪威议会还成立了挪威海产局,统一领导渔业和水产养殖业的市场推广,他们设立办事处,搞市场分析、广告营销、品牌声誉管理等等,为扩大销售发挥了重要作用。

挪威渔业部门到日本推销

他们不断证明北大西洋水质有多干净,鱼有多健康,顺势用生三文鱼片平替了金枪鱼和寿司搭配。

渐渐地,三文鱼不仅在日本打开了市场,还成为了一种高端时尚。

1980年,挪威向日本出售了2吨鲑鱼。20年后,这个数字增加到了45000多吨。

同样是为了解决产能过剩,就在海产局诞生同时,挪威通过新法规,允许一个养殖者拥有多个养殖场,行业巨头开始出现。

养殖公司数量从1990年的1100家减少到1998年的270家,到21世纪后减少到100家左右。

其中,三文鱼巨头挪威美威(Mowi)公司,今天控制着全球两成的三文鱼供应,在挪威、苏格兰、智利、加拿大、法罗群岛、冰岛都有养殖基地,形成了全球化的产业布局。

挪威的三文鱼养殖网箱

表面看上去,人工养殖三文鱼既高效又环保:扩大了供给,又不用捕捞野生鱼类,保护了海洋资源,饲料转化率比猪肉、牛肉更高。

然而,2016年两位调查记者揭露的内幕,差点葬送了这个产业。

2010年,两位挪威记者,同时也是日后畅销书《制造三文鱼》的作者西蒙·塞特尔和谢蒂尔·厄斯特利,来到另一家三文鱼巨头莱瑞海产(LEROY)养殖场参观。

网箱都是直立在水中、围栏直径42米的巨大锥体,单个容量2万立方米,最多能容纳10万条成年三文鱼。

这样的网箱有10个。

工作人员会把10到100克的鱼苗放进围栏中,只要15个月就能生长发育到可以捕捞的体重(4-6斤),其余大多数时间只是盯着电脑屏幕。

相比之下,野生三文鱼可能需要3-5年,差距不是一般大。

那么“加速”是怎么实现的呢?

原来,除了更适宜的环境、更稳定的投喂、缺少能量消耗外,曾用大量“科技与狠活”。

基因编辑公司将帝王鲑与大西洋鳕鱼的部分基因片段剪辑,植入三文鱼的基因中,让三文鱼的生长周期缩短了一半,同时肉质和口感变化不大。

然而,由于生长速度太快,这种杂交品种心脏发育滞后,脊柱常常畸形,让它们短暂的一生十分痛苦,死亡率明显更高。

挪威政府在2022年宣布禁令,这种“超级三文鱼”不允许饲养了,但现在三文鱼的生长周期依然不会超过24个月。

网箱里的三文鱼群

其次,大量三文鱼一起挤在网箱里,简直就成了海虱的天堂乐土。

海虱是一种很小但很致命的寄生虫。

它们吸附在鱼身上,吸食表皮组织、黏液和血液,三文鱼就活不久了。

本来野生环境里双方还能达成一种动态平衡,可在近海养殖的网箱中,大量鱼挤在一起又跑不掉。

有报道指出,2015-2016年度,有19%的挪威养殖三文鱼(约5300万条)由于海虱死在了网箱里。

为了杀灭海虱,各种“狠活”被开发出来。

海洋鱼类寄生虫海虱

方法基本是使用药剂,要么掺进饲料,要么直接撒进网箱(其实就是大海里),要么让三文鱼成群结队通过机器冲洗过氧化氢或除虫菊酯。

此外,还有饲料里的防腐剂、抗氧化剂(2020年被禁用)、抗生素、为了促进发育的生长激素等等,都长期在三文鱼养殖产业中使用。

而网箱并非完全牢靠,药物影响、寄生虫、传染病和遗传疾病可能会被逃逸的三文鱼带进大自然,影响野生种群。

2021年,挪威发生了29次有报告的养殖三文鱼逃逸事件,大约涉及将近7万条。

在华为官网上,居然有一个项目案例是通过视觉识别帮挪威官方区分水体中的“入侵物种”粉鲑。

图片来源:华为官网

2025年Q1,挪威出口了将近28.5万吨养殖三文鱼,可它的野生鲑鱼数量已经从1980的年代的100多万只下降到今天的一半。

挪威不可能放弃这超过2%的GDP,在《制造三文鱼》出版后, 巨大压力下,2017 年起养殖业通过了“红绿灯”管理制度,通过对海虱危害的评估,科学地宏观调控养殖规模。

同时逐步减少对抗生素等各类药物的使用,但挪威海产局明确表示是“几乎不用”,而不是完全不用。

但今年3月,挪威海产品行业协会主席罗伯特·埃里克森却说:“红绿灯计划并没有成功解决水产养殖业的问题,无论是在海虱问题还是在增加海洋食品产量方面。现在当局必须停止开发更多不起作用的药物……我们需要新的、更好的工具。”

挪威环境署长还说,他无法减少露天近海养殖,只能计划为野生鲑鱼寻求“可接受的污染水平”。

在全球三文鱼产业版图中,中国更多是选择了淡水中虹鳟鱼。

民泽龙羊峡水上第五渔场,建有亚洲首个智能化渔业投饵平台。所有深水网箱都是抗风浪的,网箱周长为100米,深约15米,每个大网箱里大概投放两万尾三文鱼 图片来源:中国国家地理

中国市场上出售的“三文鱼”常常是虹鳟鱼(Rainbow Trout),它和北大西洋鲑具有相似的外观、质地和营养成分,被特意选来饲养在高山湖泊、水库或流水的特殊水池中。

中国从1959年以来一直在养殖虹鳟鱼,从1970年代以来养殖规模不断扩大。

这几年青海龙羊峡、新疆伊犁甚至四川等地的冷湖里出产的三文鱼(虹鳟)都很有名。

淡水养殖的环境风险更低,没有海虱,没有海洋污染,疾病传播风险也更小。

以青海省为例,2023年8月,青海大学“三倍体虹鳟营养调控技术集成与示范”项目开发了国产高效高品质饲料,让养殖饲料成本相比国外商业饲料降低21%。

青海省也首次搭建了“三文鱼”产品质量安全溯源系统和品种及虹鳟源性成分的检测与鉴别体系,为青海三文鱼品牌提供食品安全和质量保障。

而所谓拥有“三倍体基因”的三文鱼,无法繁衍后代,所以即使逃到野外,也不会把基因传播出去。

青海的虹鳟鱼养殖,通过“分段养殖、接力养殖”等新模式,把生长周期控制在2-2.5年。

到2023年,整个青海省的鲑鳟鱼网箱养殖场发展到27家,养殖面积38.3万㎡,虹鳟鱼产量从2010年的500多吨发展到现在将近1.5万吨,产值发展到4亿多元。

这一年,全中国淡水和咸水养殖生产虹鳟鱼超过4.5万吨,这个行业才刚刚起步。

其实,当我们谈论三文鱼时,我们在谈论什么?

每一条三文鱼背后,都有环境成本、社会成本、健康成本。

青岛海洋保护协会会长王松林说,北欧露天围栏养鱼产生的环境问题还没完全解决,如果我们不考虑当地条件,而只是照搬他们所做的事情,我们可能会面临同样的困境。

无论选择哪条道路,我们都需要清醒地认识到:天下没有免费的午餐。

是的,我们刚开始,很多事情还在学习,在观察,还在攻关,但思想上已经有所准备。

但一个个具体行业的微小进步,都在改变我们自己,也在改变世界。