经常在网上刷到“对象要我陪TA一起留学,帮我出学费生活费,我要不要去”。下面的评论经常是一面倒“不要放弃提升自己的机会”,然而——“什么时候开始安排学费?”“你最近生活怎样?需要阿姨转生活费吗?”

“有什么困难要及时告诉阿姨,阿姨不是外人。”

在微信聊天框里,一位母亲温柔地询问着远在海外的“准儿媳”,言语间可以说尽是关怀。

(你可能会想,这是走了什么运遇到这样的婆婆)

但几年后,这些对话却成了法庭证据。

2016年,焦母的微信对话框流淌着蜜糖般的关怀。屏幕那端,是她倾力资助的“准儿媳”——兰芝,是儿子焦某在海外留学的恋人。两年间,她向这个女孩转账60余万的学费生活费,聊天记录里满是亲昵的“孩子”“宝贝”。

谁曾想,这些温情对话在几年后,竟成为法庭上的呈堂证供呢?

这位母亲将曾经受她帮助的女孩告上了法庭,要求归还66万元人民币。

女孩说她被承诺无偿资助,男方母亲说那是借款,如今关系破裂,要追回。

所以,当亲密关系发生在留学背景下,信任和金钱之间的界限如何划定?其实这个问题也不止存在于留学背景,只是对于留学来说,这笔巨大的费用是另外的概念。

01

情侣共同留学,母亲成了“资助人”

2016年到2018年,焦某与兰芝一起前往国外留学。在此之前,两人在国内大学期间已是恋人关系。出国留学是两人共同的决定,而兰芝表示,自己家庭经济条件一般,并无能力独自承担国外的高昂学费和生活费。

此时,焦某的母亲,一位愿意为儿子未来生活安排出力的中年女性,出现在故事中央。

根据法院查明的事实,在两年多的时间里,焦母先后向兰芝转账累计647,354元人民币,用于她在国外的学费和生活支出。

而整个留学期间总花费为797,354元,兰芝父母仅支付了其中的15万元。其余部分,皆来自焦母。

兰芝的说法是:焦母在出国前多次“游说”她和家人,并承诺将承担留学开销的一部分。尤其强调,“只要你陪焦某一起去照顾他,我就负责费用。”

而焦母的表述则完全不同。她认为这些钱都是“借款”,兰芝理应返还。尤其是在两人分手后,焦母多次要求归还这笔资金,未果,于是诉诸法律。

02

资助or借款?

这个案件最终闹上法庭的根本原因,在于“钱”到底是借的,还是给的?

法院经过审理,认为双方在两年转账期间,从未就“借”“还”进行过明确表述。另外, 焦母在微信中多次使用“阿姨不是外人”“需要就说话”等亲昵表达。有一次,兰芝为焦母垫付贷款利息,焦母还说“你就不用还利息了”。

这说明,在实际交往中,焦母并没有以“债权人”的身份对待兰芝,更多体现的是家庭式的无偿支持,或者说是赠与。

但法院也指出,焦母在部分转账中使用了贷款方式,并要求兰芝家人支付利息,存在一定的经济目的性。因此,法院做出了如下判决——

39.7万元视为赠与或无偿帮助,不予返还; 其余25万元及相应利息视为不当得利,需返还。

换言之,焦母“部分胜诉”。

这场原本建立在信任与亲情基础上的资助行为,最终被法律一刀切割。哪部分是爱,哪部分是账,法院给出了界定。

“信任经济”指的是一种非正式的价值交换机制:我们相信亲密关系中的某些承诺和投入,会获得回报,即便没有签订正式合约。

在留学圈,这种机制尤其常见。比如恋人关系中的互相资助、男方或女方家庭在对方出国前的资金投入、“帮衬一下”的生活费转账、学费代付、租房押金垫付……但一旦关系破裂、信任瓦解,原本模糊的“资助”很容易演变为“讨债”。

焦母的出发点或许是:“反正未来是儿媳,也算自家人”,但法律上,没有“未来可能成为家人”这种角色。兰芝的认知则是:“你既然是自愿支持,那我没有义务还。”

两个立场没有错,只是中间缺了清晰的约定、缺了应对变化的“出口”。

03

留学生家庭该如何看待“伴侣资助”?

这个案例之所以引发广泛讨论,是因为它击中了留学生家庭的几个常见的核心问题。

爱情、金钱与家长期望的错位

很多留学生伴侣的感情在父母眼中,承载着更多“长远打算”。家长资助不仅是支持孩子留学,往往也是在为“未来家庭”预支成本。而在现实中,这些关系往往没有落地成真正的婚姻或家庭,父母的投入变成“无疾而终”的代价。

焦母对兰芝说,“帮扶你们走过人生前一段路是母亲的责任”,这句话如果换做女方家长说,可能更符合社会预期。但当一位男方母亲付出巨额金钱后被拒绝还款,情感落差变成法律冲突,社会对她的同情也就不那么单纯。

模糊边界

情侣关系中的资助行为,最大的风险在于它处在“非亲非故”的中间地带。如果是父母资助孩子、属于法定赡养关系;如果是夫妻间资助,可视为婚内财产处理;但恋人关系下的资助,法律并不直接认可,一切要靠证据和约定。

没有明确借条、没有书面协议、没有语音聊天中说“这钱以后要还”,即便你心里认为是“借”,法院也未必支持。

在感情甜蜜时,谁都不好意思谈钱;但一旦感情破裂,“你当初怎么说的”就成了关键证据。

在异国求学的特殊生态中,这种依赖情感纽带而非法律契约的模糊经济往来,正潜伏在诸多看似平常的场景里,伺机演变为致命陷阱。

#学费陷阱

一句轻飘飘的“你先帮我垫付这学期学费,回国我让我爸妈还你”,成了许多留子间的常见操作。

没有借据,没有明确还款期限,全凭对“关系稳固”和“对方家庭信用”的信任。然而一旦感情生变或承诺方家庭变故,这笔数目可观的学费瞬间成为无头债,催讨无门。

这是最糟糕的局面。

#合租暗礁

为了图方便或争取更好房源,一方豪爽垫付全年房租押金甚至预付数月租金,“反正我们要一起住”成了唯一的心理担保。可若中途关系破裂、学业变动或合租计划泡汤,追讨垫付的大额资金往往陷入扯皮,租赁合同上的白纸黑字可能并不站在垫付者这边。

#代购风险

“帮我在国外买个XX(奢侈品包/名表/最新电子产品),钱我回国(或让我爸妈)转给你”——这种基于信任的口头委托在留学生中屡见不鲜。但当贵重物品交付后,对方却可能以“忘了”、“手头紧”、“东西不喜欢”等理由拖延甚至拒付货款。缺乏明确购买委托凭证和支付约定的情况下,受委托者常常蒙受巨大经济损失。

#亲情转账

这恰恰是本案的核心痛点。

如同焦母备注着“好好照顾自己”、“别苦着孩子”的生活费、学费转账,披着温情关怀的外衣,却未明确资金性质。家长视之为对未来“准家人”的扶持投资,受助者理解为基于亲密关系的赠予。一旦关系纽带断裂,这些充满温情的转账记录,立刻在法庭上变脸为冰冷冷的索偿证据,备注栏里的关怀语反而成了模糊意图的佐证。

更是有——

(来源)

回国前分别借一些,攒一笔大的,然后安安静静卷铺盖消失……这种新闻每年都在留学圈反复出现。

这些场景的共同致命伤,在于将沉重的经济责任,完全寄托于脆弱的情感纽带和对未来的美好预期上。它们构建在“我们关系好”、“以后是一家人”、“对方肯定认账”的沙堡之上,却忽视了人性与现实的复杂多变。

(来源)

留学之路本就不容易,别让这些无形的陷阱成为压垮信任的最后一根稻草……(希望大家都别遇到)

04

留学情侣应该AA吗?

讨论完上面的新闻,很多留学生也在顺便讨论留学生情侣AA的问题。

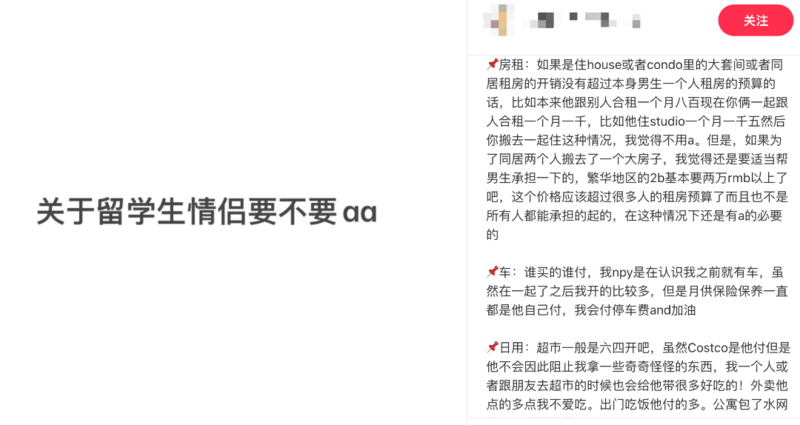

(博主@在滑铁卢打怪的小屋)

她的观点并不是完全AA(各付各的),也不是无脑全由男方承担,而是主张灵活、体面、有分寸的“视情况而定”:

钱该不该A(平分),取决于:

实际支出是否超出男方原有预算;

自己的经济实力;

对方的经济能力;

感情关系是否“平衡”与体面。

总结下来就是:不反对A钱,但主张感情中有温度、有分寸、有弹性的金钱分配方式。她愿意主动分担,但不能接受男方从不为她花钱或“精确计算式”的AA。

同时也有很多新的想法,比如:

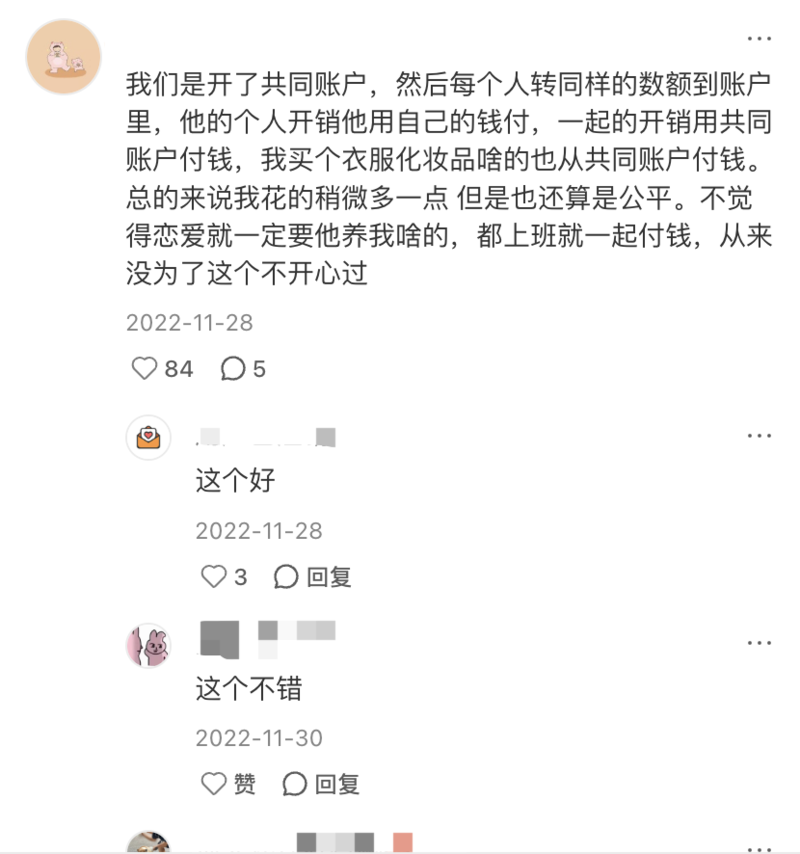

这位女生和男朋友采用了共同账户管理财务的方式:两人每月向共同账户转入同样的金额,用于支付两人共同的生活开销,而各自的个人消费则从自己的账户中支出。

女生自己有时候会用共同账户买衣服、化妆品之类的个人物品,整体来看她花得稍微多一点,但双方都能接受,彼此认为这样的安排大体公平。

(评论区)

在她看来,谈恋爱并不意味着一定要由男方全额养女方,既然两人都在工作、有收入,就应该一起分担生活费用。这种经济上的合作模式从未成为两人感情中的负担或矛盾来源,让关系更顺畅自然。

05

情请务必对“钱”设限

写到这里,这篇文章并不是鼓吹“谈钱伤感情”啦,而是在提醒所有身处留学关系中的伴侣感情再好,也要对金钱设限、设底线。

给大家几个建议⬇️

(虽然恋爱上头,但一定要适当哈)

保留所有转账记录

并在备注中明确用途

哪怕只是发一句 “生活费支援” 或 “借你学费” 的微信备注,都是未来的证据。

尽量以“家庭共同资助”

代替“单方面出资”

避免一方父母承担全部费用,尽量保持相对对等,哪怕是象征性的。

在关键大额资金问题上

签个简单协议

写明“该款项为赠与”或“需归还时间、金额”。

给彼此留一点

“退出机制”

约定“若分手后,某些支出不再要求返还”或“愿意在经济条件允许下分期偿还”等,至少有个商议余地。

法律不会评判情感的浓淡,只会判断证据的充分与否。

写在最后

留学本就是一段高成本、高风险的旅程,而当感情、家庭、金钱等因素交织其中,风险系数会被无限放大。焦母与兰芝的故事,是个体情感的纠葛,也是无数留学生家庭面对现实选择时的缩影。

在海外的求学路上,我们可以信任、可以相爱、可以相互支持,但千万不要忽视“边界”二字。越是亲密,越要把话说清,把账算明,把未来的变数考虑在前。

这也提醒所有留学生家庭,在面对涉及大额金钱、未来规划、长期共处的关系时,哪怕再信任彼此,也请保留底线、立好字据。不是不相信感情,而是为了在感情消失时,自己还有最基本的“底气”。

好了,你怎么看待这起案件?你或身边人经历过类似的“留学资助变纠纷”吗?

文 | 筱筱