威廉·哈尔腾

美国昆西国家事务研究所高级研究员

斯蒂芬·塞姆勒

美国安全政策改革研究所联合创始人

编者按:特朗普政府近日推动的《大规模税收与支出法案》(简称“大而美法案”)为军事领域提供了超过1500亿美元的额外拨款,使2026财年美国国防预算首次突破1万亿美元大关,创历史新高。分析人士称,特朗普意图通过该法案,为美国霸权“续命”。

这笔资金将如何“续命”?效果如何?美国昆西国家事务研究所(Quincy Institute for Responsible Statecraft)近日发布报告,依托2020至2024年五角大楼最新最全的采购数据,对此议题形成重要参考。

总体来看,特朗普国防预算“劫贫济富”的筹资方式、地缘政治的对抗性设计,以及对财政可持续性的忽视,不仅加剧美国国内矛盾,也给全球安全格局带来新的不稳定因素。为便于国内各界透视美国军事与政商关系现状,知己知彼、把握形势之变,欧亚系统科学研究会编译该报告,观察者网转载,供读者批判性阅读。

【文/威廉·哈尔腾、斯蒂芬·塞姆勒,译/慧诺】

1.战争之王:“军工复合体”里都有谁

本报告聚焦2020至2024年间,美国军费开支的主要受益者——军火承包商。这五年期间,尽管美国于2021年撤军阿富汗,军费却未见削减。相反,军方预算持续增长,其中有2.4万亿美元流向了私人企业,占五角大楼4.4万亿可支配预算的54%。这一巨额开支不仅维持了传统军工巨头的高收入,也吸引了大批新兴科技企业入局,成为军工复合体的新成员。

2021年,本报告作者之一William D. Hartung在此前《战争代价》的研究中指出,“全球反恐战争”在政治上为军费激增奠定了基础,也让军火商获利丰厚。那份报告曾提出一个常被忽视的问题:战争究竟让谁发财?如今这份更新版的报告延续并扩展了这个追问。

数据显示,五大军火商——洛克希德·马丁、RTX(前雷神公司)、波音、通用动力和诺斯罗普·格鲁曼——在911后的二十多年中,累计从战争中获得2万亿美元。即使“反恐战争”退场,军费却未见下降。拜登政府在撤军后提出更高军费预算,国会也欣然通过。特朗普政府延续了这一趋势,将军费推向新高。

资料图来源:美国陆军

除了传统承包商,人工智能、无人机、无人战舰、智能装甲等新技术也成为军方新宠。五角大楼与SpaceX、Palantir、Anduril等科技公司签下了数十亿美元的合约,涵盖通信、火控、反无人机系统、高超音速武器等领域。这些资金将在未来数年陆续到位,有望将这些公司推入军火供应商第一梯队。

尚不清楚的是,随着军方重心向智能系统与无人作战平台转移,传统军工企业是否会失去订单,还是军费总盘会继续膨胀,以满足传统与新兴公司共同的盈利欲望。

科技公司正成为军工复合体最新的一环。它们在特朗普政府中拥有异常强势的地位。副总统万斯与Palantir创始人Peter Thil关系密切,而硅谷及其背后的风投公司,则直接参与了国防与其他关键部门官员的甄选与任命。

这些新兴军工科技公司深嵌于政府权力核心,在未来的预算博弈中势必拥有发言权。然而,它们的崛起并非偶然,而是美国军火商一贯政治渗透手法的延续。2024年,军火产业已雇佣950名说客,每年投入数千万美元竞选捐款,通过这些资源持续操控国会。

不仅如此,军工企业还通过资助智库、参与政府委员会等方式,深度干预国防政策的制定,并推动整体军费上扬。这些策略将在文中做进一步探讨。

2.军费狂飙:天量资金都流向哪里?

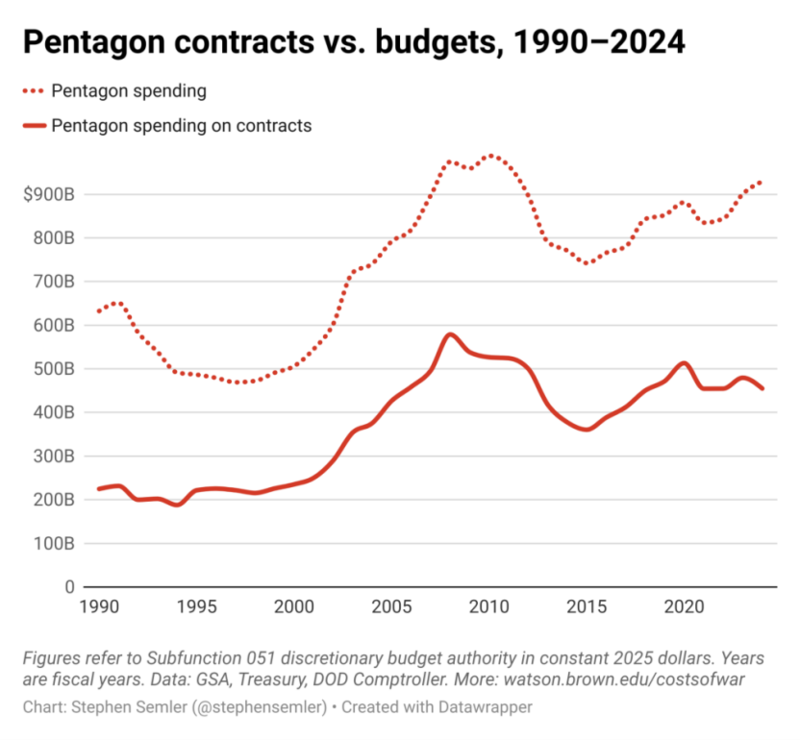

五角大楼每年签署的军工合约金额,与其年度预算基本同步。如下图所示,从1990年至2024年,军费支出与军工合约额度呈现高度相关的涨跌趋势。

五角大楼合同支出与总体支出(1990-2024,以2025年不变美元价计算)

过去35年中,五角大楼将越来越多的预算投入到私人承包商手中。1990年代,这一比例为41%;到2000年代升至52%;2010年代进一步升至53%;而2020至2024年,这一比例达到54%。也就是说,在最新五年中,五角大楼4.4万亿美元的开支中,有2.4万亿直接流向了私人企业。

2025年,美国整体军事预算为1.06万亿美元,其中约9930亿美元归五角大楼统筹。若延续此前十年的合约分配比例,这意味着仅2025年,超过5300亿美元的纳税人资金将转移至私人军工承包商。(由于特朗普政府已表示将在2026财年开始拨付部分资金,因此目前很难计算出五角大楼2025年预算中预计拨给承包商的具体金额。然而,54%的比例表明,给军工企业的订单极大概率会超过5000亿美元。)

无论如何,种种数据已反映出一个持续深化的趋势:军方预算越来越多地被“外包”给商业公司,构成了巨大的财富转移,也加剧了军工复合体对国家财政的影响力。

3.皆为利来:五大军火商与硅谷新贵携手捞金

2020至2024年,五角大楼五大军工承包商共获得7710亿美元合同,折合2025年不变美元。这一数字超过同期国会拨给美国外交、发展和人道援助预算(不含军事援助)的3560亿美元两倍多。

这7710亿美元占五角大楼2.4万亿美元合同总额的三分之一。洛克希德·马丁以3130亿美元遥遥领先,较第二名RTX(前雷神公司)的1450亿美元高出1680亿美元。

五角大楼与五大军火商公司签订的合同额(2020-2024年,以2025年美元不变价计算,单位:亿)

洛克希德·马丁主要生产战斗机和导弹;RTX专注发动机、无人机和炸弹;诺斯罗普·格鲁曼制造轰炸机和弹药;波音生产直升机和运输机;通用动力负责驱逐舰和坦克。本文附录详细列出五角大楼重点武器项目及对应主要承包商。

新兴科技公司如SpaceX、Palantir和Anduril也获得数十亿美元的长期合同,涵盖武器、通信和火控系统。由于资金分批到位,这些公司截至2024年尚未进入承包商前列,但未来数年内有望跻身顶尖行列。微软等大型科技公司亦开始赢得重大军方合同。

具体而言,硅谷的代表性军工项目包括:Anduril获得海军陆战队反无人机系统合同(6.42亿美元)、“Roadrunner”无人机拦截系统(2.5亿美元)及“幽灵鲨”水下自主艇,用于美英澳AUKUS联盟。Anduril还中标陆军下一代“集成视觉增强系统”(IVAS),为士兵提供夜视和来袭威胁警报,并竞标“协同作战无人机”,与F-35和F-47联合作战。

Palantir拥有一项6.18亿美元陆军AI数据平台合同;4.8亿美元的“Project Maven”目标系统续约合同;以及一项价值4.63亿美元、为期五年的美军特种作战司令部软件整合合同。(译者注:Palantir或许是硅谷最神秘的人工智能巨头,凭借所谓“数据本体论”的核心思想,它们从协助美军锁定本·拉登,到让空客造飞机效率飙升25倍,再到在俄乌战场上扮演关键角色。更引人注目的是,Palantir不仅征服了五角大楼和商业巨头,更是凭借2023年初至今股价15倍的涨幅,在资本市场也赚得盆满钵满。)

SpaceX负责发射大部分美军卫星,并获得军用版Starlink系统经费,后者曾为乌克兰抗击俄军提供网络支持。五角大楼亦关注SpaceX的Starship项目,视其为在军事太空竞赛中超越中国的潜力。未来几年,基于Starship及其他技术突破,SpaceX来自五角大楼的收入预计将大幅增长。

其他科技巨头也获得大量军费支持。例如,亚马逊、微软、谷歌、甲骨文和IBM共享五角大楼价值100亿美元的云计算项目合同。

随着五角大楼向人工智能驱动的武器系统转型,包括无人机群、无人舰船和自动战车,传统五大军工巨头的主导地位可能被削弱。新兴军工公司Anduril在其博客文章“重启民主军火库”中直言,现有巨头仍停留在冷战时代,缺乏软件开发和新型武器制造能力,难以满足未来作战需求。新武器将依赖软件驱动的自主系统、网络化平台和网络武器,而传统企业擅长硬件,运作缓慢,难以适应快速创新节奏。

然而,军火开支并非总能买到物有所值的装备。F-35战斗机、哨兵洲际弹道导弹、近岸作战舰及航母等项目存在严重超支和性能问题,且其未来战场适用性备受质疑。马斯克曾称F-35是“最不划算的战斗系统”,建议应削减该项目,转而加大无人系统投入。

但正如布朗大学研究员Roberto González在专题报告《战争代价》中指出,新兴军工企业并非万无一失。科技行业的投资逻辑、风险资本结构及硅谷创业模式可能导致开发出昂贵但效果差、不稳定且在实战中不安全的高科技武器。

鉴于当前美国军工部门产品存在成本超支与性能短板,问题依然是:增加军费投入,是否能真正提升美国的国防能力?

4.扑朔迷离:五角大楼国防开支隐情

五角大楼的开支数据远不透明。虽然美国政府公开的数据显示,2020至2024年间五角大楼将54%的预算用于签订外包合同,但这个比例在现实中可能更高。原因之一,是大量涉及情报和机密项目的合约并未被公开披露。

美国情报预算已超过1000亿美元,大部分被嵌入五角大楼预算之中,并被归为机密。根据联邦法律规定,涉密合同可以不向公众报告,也不会出现在官方的USAspending网站上。这个网站是联邦政府依据2014年《数字问责与透明法》设立的公共支出数据库,但若政府部门未主动申报,USAspending就无从获取。也就是说,每年可能有数百亿美元的军工合同资金未被统计。

军方采购数据来自“联邦采购数据系统”(FPDS-NG),其报告标准受《联邦采购条例》第4.606节约束。这一条款详细规定了哪些合同必须报告,哪些可获豁免。只要属于“若公开将危害国家安全”或“包含机密信息”的项目,合同就无需上报。这类豁免使大量合同隐身于公众视野之外。

据估计,2025年五角大楼预算中约有11%属于机密项目,这些资金大多流向情报机构。2024年,美国情报预算达1063亿美元,分属“国家情报计划”和“军事情报计划”。其中,军事情报计划由五角大楼直接管理,甚至包括部分中央情报局项目。由于情报机构也被豁免申报合同数据,其实际承包情况对外几乎完全保密。

美国五角大楼 资料图

情报预算的极高保密性也导致统计偏差。例如,2024年“国家情报计划”公布预算总额为765亿美元,但未透露其中多少用于合约。同样,军事情报计划宣布预算为298亿美元,却也未披露任何支出细节。

因此,如果将机密项目所占预算从总数中扣除,再重新计算合同占比,五角大楼实际将61%的开支用于合同。这一估算基于绝大部分情报经费来自五角大楼的假设。若按2007年专业媒体Salon披露的数字,即70%的情报预算都流向了私人承包商,那么真实合同占比可能还要更高。

此外,还存在另一项数据偏差:对外军售。并非所有出现在USAspending的军方合同都是由美国政府出资。一部分合同属于“对外军售”,即美国政府作为中介,由外国政府出资购买美制武器。这些合同虽由五角大楼执行,但其资金并不计入五角大楼预算,却仍计入其合同总额。

美国武器出口分为“对外军售”和“直接商业销售”两种方式。前者由美方政府牵头、军方执行,因此流程与一般合同无异,仍计入公开数据。但若完全扣除这些外国出资的合同,2020至2024年间军费中用于合同的占比将从54%下降至48%。

然而,很多“对外军售”项目其实是由美国自己支付的,或是部分资助。例如,2024年五角大楼授予洛克希德·马丁一笔24亿美元的导弹合约,名义上属于对外军售,但其中17亿美元实为美国空军和海军出资。

同年第二大对外军售合同为诺斯罗普·格鲁曼15亿美元的预警机项目,五角大楼为其中四架出资6.89亿美元,仅五架交付日本。

更典型的例子发生在2022年11月30日。五角大楼授予雷神公司12亿美元,用于为乌克兰采购六套国家高级防空导弹系统(NASAMS)。虽标注为对外军售,但资金全部来自美方的“乌克兰安全援助倡议”,本质上是美国政府采购援乌武器,并未动用外国资金。

综上所述,若将情报预算从合同计算中剔除,合同占比升至61%;若将对外军售部分排除,合同占比降至48%。这两个因素抵消之后,2020至2024年间军费中用于合同的真实占比仍大致为54%。但这一数字掩盖了背后的复杂性——五角大楼的真实开支情况,远比表面上要隐秘且多层。

5.八方来财:“美国特产”销往107个国家地区

美国军火商的利润来源,远不止五角大楼的采购预算。对外军售——包括由他国直接支付的军购订单,以及由美国纳税人出资的军事援助——为它们带来了额外的巨大利润。

2024年,拜登政府任期的最后一年,美国宣布的重大军售总额创下纪录,高达1450亿美元。这其中包括对乌克兰和以色列的数百亿美元援助,以及对欧洲的销售暴涨。经通胀调整后,这一数字已接近二战以来的历史最高水平。2011年奥巴马政府对沙特的600多亿美元军售,当年那批武器后来被用于也门战争,造成六年的人道灾难。

乌克兰和加沙的战争,是近年美国军售的两大驱动力。自2022年俄军入侵乌克兰以来,美国已向乌克兰提供超过660亿美元军事援助,几乎全部用于采购美国制造的武器。而自2023年10月至2024年9月,仅一年内,美国就向以色列提供了182亿美元军事援助,另加至少300亿美元未来军售承诺。与此同时,美国向欧洲盟国提供的军售在2023至2024年累计超过1700亿美元。这些订单由欧洲国家自掏腰包,直接为美国军火商贡献营收,完全独立于五角大楼的采购预算。

尽管拜登政府称军工产业是“民主的兵工厂”,但事实上,大量美国武器最终流向了战争国家和所谓“威权国家”。自2019年以来,美国出口的武器被用于至少28场冲突,其中有31个军售客户被美国自己的NGO“自由之家”评为“非自由国家”。2022年,拜登政府批准的军售对象中,57%是所谓“专制政权”。这些数据都来自美国国务院军贸管制局、国防安全合作署以及“民主多样性”数据库。

从2020到2024年,美国向全球107个国家和地区提供了军火。这种规模广泛的军售网络,显著提高了美国卷入他国冲突的风险。无论是通过驻军、特种部队部署,还是向交战方源源不断地提供武器,都可能让美国深陷战局。

美军援乌武器弹药抵达乌克兰 图源:央视

6.全面围猎:国会与行政部门如何沦陷

军工产业利用多种影响手段,将“一年一万亿美元军费仍嫌不足”的观念灌输进国会和白宫。这套操作体系涵盖政治献金、游说支出、“旋转门”机制、资助智库,以及安排行业背景人士进入政府咨询与政策制定机构,构成了一套成熟而隐蔽的利益网络。

军工产业的主要影响力工具:

·数百万美元的竞选捐款,特别是捐给在制定五角大楼预算中发挥作用的国会议员。

·广泛的游说。截至2024年,国会山有950名活跃的军工产业说客——几乎是535名国会议员的两倍。

·军工、国会和武器部门之间人员频繁“旋转门式”流动。一种新现象是:五角大楼官员离职后在投资新兴军事科技的风险投资公司工作。

·军工科技行业的倡导者被安插在政府内部的权力职位。

·由武器公司资助的智库,旨在倡导有利于武器公司的政策。

·与军工产业有联系的个人在政府委员会或顾问小组中参与政策制定。

·军工产业说客和倡导者推动为特定的武器系统争取资金——并总体上争取更高的五角大楼开支。

军火商的政治献金主要流向国会议员,尤其偏向那些掌握军费话语权的现任议员,如众议院与参议院的武装服务委员会及国防拨款小组。2024年,军工产业雇佣的游说人员已达950人,比2020年增加220人。这一增长意在帮助行业适应战略重心从“反恐”转向“大国竞争”,并应对人工智能、无人系统等新兴技术对传统武器系统构成的挑战。

政府高官对军火公司态度宽容,很大一部分原因在于离任后能轻松获得这些公司的高薪职位。而对于新兴军工科技行业,旋转门机制已有新变体——越来越多的前军方高层和五角大楼官员进入投资初创军工公司的风投与私募基金圈子。《纽约时报》调查显示,2019至2023年,至少有50名前五角大楼官员跳槽至涉军风投公司,利用在华盛顿建立的人脉,为下一代武器项目开路。

“加入风险投资公司的前五角大楼官员和军官……正试图利用他们在华盛顿的关系,从销售新一代武器的潜力中获利。他们代表着一条新的途径,打破了国防部和军事承包行业之间始终存在的‘旋转门’。”

前五角大楼采购主管Ellen Lord曾直言,相比传统军火公司,军工风投这条路径不仅“更有风头”,还能“赚得更多”。例如,前国防部长Mark T. Esper卸任后加入了一家投资军事初创企业的风险投资公司Red Cell。

智库资助是军工影响力的另一重要渠道。部分接受军火企业资助的智库,公开鼓吹有利于这些企业营收的政策立场。军火商究竟是因为这些智库本就立场相合而资助,还是资助影响了智库研究方向,难以界定。但对于洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼这类企业来说,这类投资收益颇丰。

根据2025年昆西国家事务研究所的数据,2019至2023年,美国排名前100的军工承包商向前50大智库捐赠总额达3470万美元。捐赠最多的包括诺斯罗普·格鲁曼(560万美元)与洛克希德·马丁(260万)。获得资助最多的智库是大西洋理事会(1,020万美元)新美国安全中心(CNAS)(660万)和战略与国际研究中心(CSIS)(410万)。

军火商还通过参与政府咨询小组,影响国防战略方向。这种影响虽不显山露水,但威力不容小觑。2023年10月,国会“战略态势委员会”(Congressional Strategic Posture Commission)发布报告,提出大幅扩张核武库的情景设想,远超五角大楼原本为期30年、耗资2万亿美元的核计划。而该委员会多数成员与军工企业存在直接利益关联,其联席主席Jon Kyl曾是诺斯罗普·格鲁曼的说客——这家公司正是新一代洲际导弹与核轰炸机的主要承包商。

另一由国会授权、负责审议国防战略的委员会,也建议将五角大楼预算长期每年“实质增长3%至5%”。该委员会同样由军工背景人士主导,其建议已被国会鹰派采纳,并在近年来的军费增长中被一一落实。军火业的影响力,已深度嵌入美国国防预算的制定流程。

7.入主白宫:新兴科技军工巨头获得“最高指示”

随着Palantir、Anduril和SpaceX等军用科技公司成为未来军工复合体的重要组成部分,一个关键问题开始浮现:它们承诺研发的新一代武器系统,究竟能否如宣传中那样可靠、便捷、低成本?如果它们兑现承诺,国家防务可能在节省成本的同时获得技术升级。但这些目标能否实现,仍充满疑问,尤其在当前缺乏明确战略指导的背景下。此外,自动化武器系统引发的伦理与安全风险也不容忽视,特别是那些几乎不需人类干预就能自主执行任务的武器。

新兴军工科技企业与传统“五大军火商”之间,可能爆发一场预算争夺战,决定五角大楼到底愿意为“新科技”投入多少资源。另一种可能是:为满足双方需求,五角大楼预算进一步膨胀。最终哪种结果发生,将取决于特朗普政府的政策取向。

最近宣布的两个大项目,将同时惠及传统军工和科技新势力。一是波音公司被选为F-47下一代战斗机的主承包商;二是特朗普提出“金穹”防御系统,旨在打造一个覆盖全美、应对来袭导弹的“密不透风”的防御网。F-47项目初期采购阶段预计将花费200亿美元,但如Stimson中心的Dan Grazier所言,这不过是“启动资金”,未来总成本可能高达数千亿美元。

“金穹”目前仍停留在构想阶段,但若要实现特朗普“全面防护”的目标,就需大规模部署拦截导弹、军用卫星,并将其与先进通信和火控系统整合,其总成本也将轻松达到数千亿美元。尽管“关切科学家联盟”的Laura Grego早已指出,“防御成熟核武库在技术上和经济上都不切实际”,这一现实似乎无法阻止金色穹顶继续吸纳巨额税收资金。

特朗普于5月20日下午在白宫发布了名为“金穹”的天基导弹防御系统的发展规划。 图自美国白宫官网

考虑到特朗普政府的人员构成,科技企业在五角大楼预算博弈中占据政治优势。从马斯克到J.D.万斯,新兴军工科技力量已在政府内部深度扎根,并对联邦支出与监管拥有前所未有的影响力。万斯曾供职于由Palantir创始人Peter Thiel掌控的风投公司,与Thiel的密切关系为军工科技圈打开了白宫大门。

马斯克此前则担任“政府效率部”(DOGE)实际负责人,直接推动联邦机构的裁员与预算削减,使得军工科技行业的影响力远超传统游说手段。他不再只是雇佣说客,而是将自己与盟友“植入”政府内部。在DOGE成立之初,其对五角大楼预算结构的任何调整建议,最终可能直接造福马斯克旗下公司。

马斯克与万斯并非军工科技派系在特朗普政府的唯一代表。国防部“二把手”Stephen Feinberg出身Cerberus资本,这家投资公司在枪支与军火产业长期活跃;Anduril的高管Michael Obadal则被提名为陆军副部长。此外,彭博社近期披露,“至少有十多位与Palantir创始人Peter Thiel关系密切的人士——包括其公司现任与前任员工、财富管理人、受其投资与慈善支持的人——已进入特朗普政府核心层”。

当新兴军工科技力量从游说者变为决策者,五角大楼的预算天平,可能正在发生结构性倾斜。

8.无底黑洞:军工产业扩张本身并不代表更安全

技术本身无法拯救我们。美国历史上所谓的“奇迹武器”屡屡失败,原因在于它们往往未能达到宣传效果,或被用于与美军实际战况不符的冲突。未来,政策制定者必须警惕新技术潜在的风险——包括系统可能失灵、误伤无辜,以及因依赖技术使得战争门槛降低,反而增加冲突发生的概率。

由人工智能驱动的武器风险尤为突出。这种风险被军工科技领袖的鹰派倾向和不切实际的目标放大。他们不仅追求更大份额的五角大楼预算,更试图左右军事采购流程和美国的外交政策走向。

关键在于如何将新技术融入切实可行的战略,而非简单将其视为恢复美国军事霸权的“捷径”。这意味着要削弱硅谷军工科技公司过度的影响力。它们依托与特朗普政府的紧密关系,正试图迅速扩大在五角大楼预算中的份额。但这些企业应当扮演有限的角色,不能成为军事战略和预算决策的主导力量,而这正是部分企业现已或欲图实现的目标。

美国亟需加强国会和公众对现有及新兴军火承包商的监督,防止资源浪费和鲁莽决策。利益不应左右政策制定。特别是硅谷初创军工企业及其背后的风险投资,应被深入了解和公开讨论。唯有如此,美国才能制定避免不必要战争、优先合作而非对抗的新外交战略。

9.附录:五角大楼最大武器项目的承包商一览

五角大楼的主要武器项目集中在少数几家承包商手中,以下列出的是五大军工巨头负责的部分核心项目,重点展示其最大规模的武器系统。

洛克希德·马丁主要负责战斗机(F-35)军用运输机(C-130J)直升机(黑鹰、CH-53K)潜射弹道导弹(三叉戟)战术导弹(地狱火、标枪)巡航导弹(JASSM)激光制导炸弹(Paveway)及导弹防御系统。

RTX(雷神技术公司)涵盖F-35发动机、空对空导弹(AMRAAM、AIM-9X)空对地武器(Paveway)侦察无人机(全球鹰)导弹防御系统(爱国者、SM-6及反弹道导弹系统)战术导弹(响尾蛇)精确制导炸弹及核导弹(远程打击导弹)。

诺斯罗普·格鲁曼负责新型洲际弹道导弹(哨兵)战略轰炸机(B-21)无人系统(曼塔水下航行器、火侦察直升机)预警机(E-2C鹰眼)导弹防御追踪系统及各类弹药。

波音公司承担直升机(奇努克)海上巡逻机(P-8波塞冬)运输机(C-17)战斗机(F-15、F-15X、F-18)倾转旋翼机(鱼鹰)联合直接攻击弹药(JDAM)等项目。

通用动力则负责弹道导弹核潜艇(哥伦比亚级)驱逐舰、坦克(M-1A2)炸弹和制导弹药。

根据五角大楼2025财年预算请求,十大高价值武器项目及其主承包商如下:

1.F-35联合攻击战斗机,预算124.3亿美元,主承包商为洛克希德·马丁(机体)和普惠(发动机)。

2.826型哥伦比亚级弹道导弹核潜艇,预算98.7亿美元,主承包商为通用动力和HII。

3.774型弗吉尼亚级核潜艇,预算82亿美元,主承包商为通用动力和HII。

4.51型阿利·伯克级驱逐舰,预算70.7亿美元,主承包商为通用动力公司和HII。

5.B-21掠夺者战略轰炸机,预算53.3亿美元,主承包商为诺斯罗普·格鲁曼。

6.LGM-35A哨兵洲际弹道导弹,预算37.3亿美元,主承包商为诺斯罗普·格鲁曼。

7.KC-46A飞马加油机,预算29.7亿美元,主承包商为波音。

8.CH-53K重型替换直升机,预算26.8亿美元,主承包商为西科斯基飞机公司(机体)和通用电气公司(发动机)。

9.地基中段防御系统(GMD),预算25.2亿美元,当前主承包商为波音,下一代拦截器由诺斯罗普·格鲁曼和洛克希德·马丁负责。

10.三叉戟II弹道导弹改进项目,预算24.6亿美元,主承包商为洛克希德·马丁。

这些项目构成了美国五角大楼武器采购的骨干,也深刻影响着军工产业的资金流向和技术发展方向。