2025年夏天,身高一米八的李知航穿着熨得笔挺的藏青西装,用流利的英语向部门主管汇报实习工作成果。他语速极快,偶尔蹦出的金融术语引得邻座的美国同事侧目。让人很难联想到,这个11岁就独自赴美、没有家人陪伴的男孩所熬过的艰难时光。太平洋的另一端,加拿大的校园里,低龄留学生的身影同样穿梭其中。

曾因广州高中学业压力,而选择前往加拿大留学的黄蕾,后来凭着数学优势考入了滑铁卢大学。令自己没想到的是,朋友圈里中国同学晒出的悠闲大学生活,与她凌晨两点还在更新学习笔记形成对比,海外学业的隐形压力无处不在。

留学这条路径,被部分人想象为“轻松逃离”国内升学压力,其现实图景远非如此。多位受访家长向南方周末记者坦言,低龄留学更像一场考验家庭综合实力的“系统工程”——持续的情感陪伴能力、应对突发状况的应急能力、强大的经济续航能力,缺一不可。

在外界看来,中国教育体系如同一条“目标明确的赛跑”:跑道清晰,所有人朝着高考这一统一终点冲刺,路径相对明确。

而国际教育则呈现另一番景象,它没有唯一的“标准答案”。

新的困惑也浮出水面。高投入并非有高回报,低龄留学孩子的成长轨迹会如何发展,鲜有清晰的答案给到低龄留学的家长们。

“趁孩子小送出去”

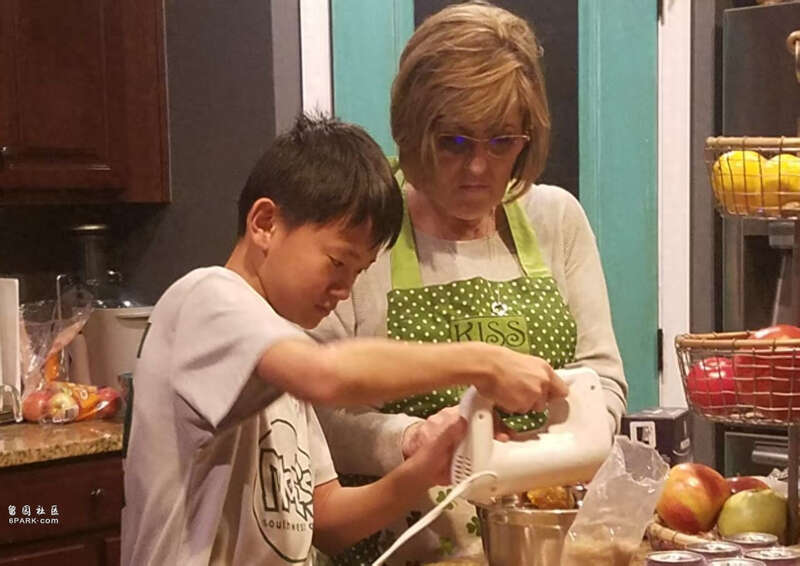

如今,李知航已熬过最艰难的阶段。之后更换的寄宿家庭,带给他很多快乐。(受访者李东供图)

曾在美国工作五年的李东,与身为小学英语教师的妻子罗燕霞,在儿子李知航出生后,家中便切换成“全英文频道”。

“儿子做梦说的都是英语。”李东回忆时带着骄傲。当其他3岁孩子还说不好中文短句时,李知航已能与外教自由交谈。

小学阶段,李知航就读的是佛山碧桂花城学校国际班。良好的英文基础让他在学校里“小有名气”。

11岁那年,李知航在一场由留学中介主办的英语演讲比赛中获奖。顾问得知李东有让孩子大学留美计划后,极力游说:“趁现在小送出去,能更好融入当地环境。”

这句话击中了李东,他当场交了定金。这个仓促决定却让罗燕霞充满矛盾:“我很舍不得,心疼孩子太小。”她坦言并不支持父子俩的想法。

但李知航对父亲描述的美国生活“有一种向往”,觉得“肯定和现在不一样”。

通过中介,李知航于2018年如愿申请到了美国弗吉尼亚州一所初中。由于美国学制不同,李知航读的是相当于中国初二的八年级(美国称为“8th Grade”,是初中的最后一年)。完成这一学年后,他可升入该校的高中部。

做好准备后,李知航第一次去美国领事馆面签。由于年龄太小,结果不出意外地被拒签了。

尽管罗燕霞内心希望就此止步,但看到父子俩的失落,他们还是通过中介重新调整方案,再次申请签证并通过。

2018年秋,在深圳罗湖口岸,李知航准备前往香港乘坐飞机。临走前,他突然转身扑向李东夫妇。

他瘦瘦的身体因哭泣而颤抖。李东回忆,就在前一晚,李知航还在若无其事地玩手机,对“独自留学”毫无概念。直到要走的这一天,他才惊觉自己将独自漂洋过海。

与李东一家的长期规划不同,大多数人认为,低龄留学的选择,往往源于对现有教育模式的逃离。

在广州市一所重点高中的教室里,厚重的习题册堆满了课桌。当黄明生试探性地问女儿黄蕾是否愿意去加拿大读高中时,这个被学业压得喘不过气的女孩立刻答应了。

想法从萌生到落地,只用了两三个月。2023年1月底,黄蕾拖着行李箱飞往加拿大。用黄明生的话形容,是“口罩遮不住弯弯的笑眼”。

在加拿大私立高中附近租住的公寓里,黄明生开始了为期大半年的陪读生活。

每天下午四点放学后,迎接黄明生的场景几乎一成不变:黄蕾躺在沙发上,指尖在手机游戏界面快速滑动。

这近乎“摆烂”的状态,让黄明生坐立难安。他在广州习惯了黄蕾早上七点出门、晚上十点回家的作息。如今看着她每天早上九点上学、下午四点放学,回家后还没有作业。

夜深人静时,焦虑感扑向黄明生:“这样下去,考不上大学怎么办?”

“对中国家长来说,‘太放松’有时比‘内卷’更难适应。”新加坡普利国际教育集团创始人王秋粟,从事文化教育领域多年。她表示,在新加坡留学的家庭中,不乏因为放学时间和学习计划的不同,会出现各种不同程度的焦虑,严重的甚至出现心理问题。

不适应

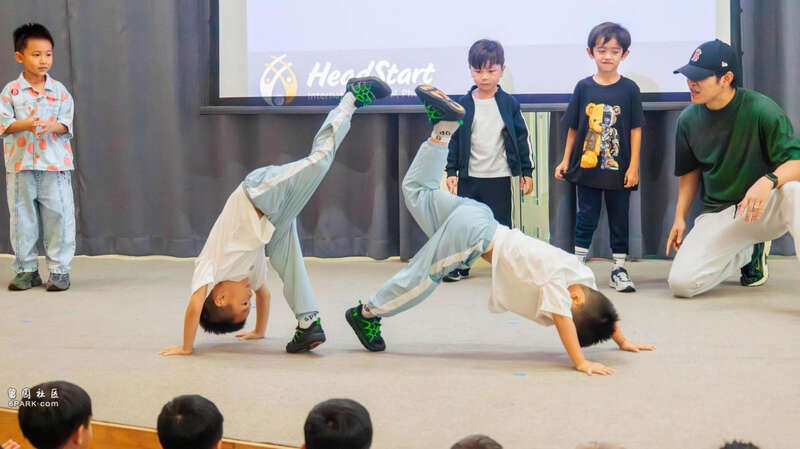

一年前,那些在全英课堂上如听“天书”般的迷茫时刻,在棒球场上因“不懂韩语”而产生的孤独,似乎已被时间悄然抚平。(受访者刘一萱供图)

抵达美国的第一个夜晚,李知航的枕头是湿的。陌生的环境让他猝不及防,甚至闪过“爸妈是不是不要我了”的念头。

由于是双职工,李东夫妇无法前往美国陪读。电话里儿子的哭腔,让他们“心像被狠狠绞着”。

“我们不敢哭,怕孩子更撑不住。”罗燕霞回忆。当时李知航没有手机,联系只能偶尔通过寄宿家庭,或等待中介每月转发一次寄宿报告。对着几张模糊的照片,罗燕霞看了又看。

照片里的李知航很少有笑容,总是一副拘谨的样子。

当时他住在美国一个寄宿家庭里。他们给了李知航一份冰冷的规则清单:需承担家务、客厅食物禁食。冰箱里的食物被严格分区。

一次,他和同住的北京男孩误食了标注“给儿子”的食品,遭男主人当面斥责。后来,寄宿家庭甚至不再为他做饭,让他“自己看着办”,也拒绝为下午三点放学后的活动提供接送服务:“要么准时回来,要么自己想办法。”

李东听到儿子的倾诉,很着急。他找到中介机构,要求其和寄宿家庭沟通。但三番四次后,中介委婉提醒,只能等合同到期后再更换寄宿家庭。

“那段时间靠孩子自己熬过来的。”李东告诉南方周末记者,在美国家庭条件一般,才会选择做寄宿家庭。他只能每天祈祷,孩子能早点适应。

不过,令人惊讶的是,换做其他孩子,未必能忍受这般遭遇。但李知航没有哭闹,也没有吵着要回国。

“孩子从小对自我要求很高,而且是AB型血。”李东打趣道,这类血型的人,越遇到困难就越有“死磕到底”的勇气。

不过,在王秋粟看来,12岁以下孩子独自留学风险很高。低龄留学生,如果没有家长的陪伴,容易出现学习怠惰、缺乏安全感等各种心理问题,这种情况建议家长进行陪读。

“即使由全托机构负责起居,也难以像家长那样关注心理发展。”王秋粟强调。

和李知航一样,9岁的粘恩希在抵达韩国后,才意识到现实并非童话。

他进入一所为转学生特设的过渡班,全英文授课如“天书般”。一次数学测试,他误将“求阴影面积”算成了空白部分——纯英文题目,他只捕捉到零星单词。

半个月后,入学第三周,粘恩希蜷缩在床上念叨“头疼,不想上学”。母亲刘一萱看穿了他的恐惧。她用自己也不能全听懂韩语的经历安慰儿子,粘恩希的眼泪突然涌出。

这是陪读母亲和低龄留学孩子常见的“语言关”。这种压力渗透到每个角落。

在棒球场上,粘恩希挥棒、跑垒,得分时队友会与他击掌。但训练间隙,他只能默默站在一旁,听着队友们用韩语嬉闹,却插不上话。

“枯燥的训练,听不懂的语言,他特别痛苦。”场外的刘一萱看在眼里。

这种因语言隔阂带来的疏离感和安全感缺失,在更年幼的孩子身上可能表现得更为直接和强烈。

两年前,当4岁的许元宝初转入泰国一所国际学校时,在家人面前哭了三天。

陌生的环境,陌生的老师和同学,让他没有安全感。

这个曾在北京双语幼儿园打下基础的孩子,面对全英环境时,仍然感到听说困难。

好在,年龄越小的孩子,适应能力越快。几天后,许元宝已经和班上的同学玩到了一起。

如今,家里的菲律宾保姆成了他最好的“语言陪练”。厨房里,两人用英语聊做饭,能持续一个多小时。

2025年7月4日,韩国龙仁市暑气渐浓。粘恩希参加小学毕业典礼。

一年前,那些在全英课堂上如听“天书”般的迷茫时刻,在棒球场上因“不懂韩语”而产生的孤独,似乎已被时间悄然抚平。

刘一萱在社交媒体账号“小粘粘Eason”中记录着典礼上的有趣事,并配文“适应确实难,但从没放弃。”

无法躺平

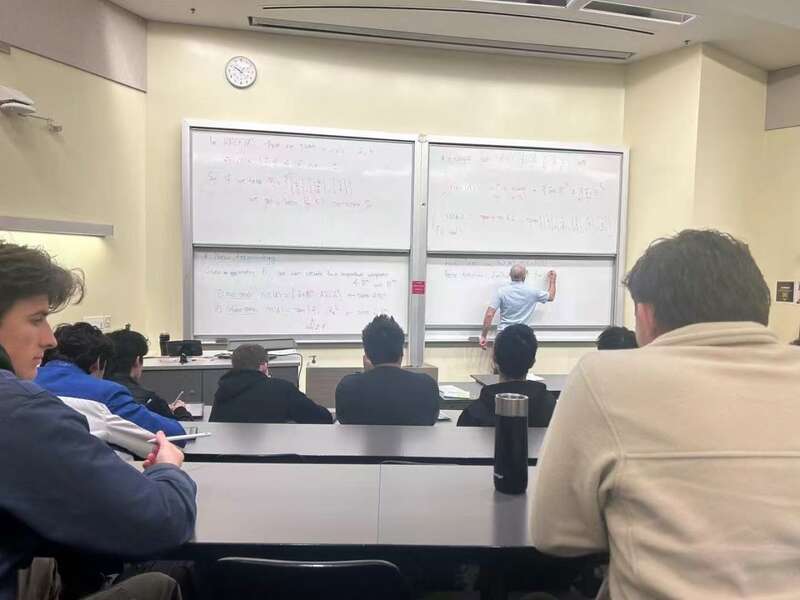

黄蕾整个暑假都处于崩溃状态。尤其是在朋友圈刷到中国同学已经开启轻松大学生活时,她盯着自己课表发愁:“每天从早到晚排满课,比国内大学难多了!”(受访者黄蕾供图)

大多数受访者告诉南方周末记者,低龄留学绝非学业压力的终结,只是换了一种形式。

对黄蕾而言,加拿大高中申请大学的关键是五门核心课成绩。数学、物理等理科是她的强项,得益于国内扎实的基础,她几乎无需额外投入。

权衡之后,黄蕾果断舍弃不擅长的文科,全力冲刺申请滑铁卢大学所需的理科成绩——这所大学2025年QS排名全球第115、加拿大第五。

在两次由滑铁卢大学组织的数学竞赛中,黄蕾意外考出优异成绩。当大学录取通知书陆续抵达时,黄明生悬着的心终于落地。

然而,黄蕾整个暑假都处于崩溃状态。尤其是在朋友圈刷到中国同学已经开启轻松大学生活时,她盯着自己课表发愁:“每天从早到晚排满课,比国内大学难多了!”

这种压力反转是海外留学的隐形门槛。

加拿大高校的学业要求普遍严格,毕业率可能低于中国国内部分大学。当一些中国学生感觉大学比高中轻松时,选择留学的学生(尤其是国际生)却往往踏入了一个学业压力持续的竞技场。

母亲陈静对此很清醒。她告诉南方周末记者,若仅为逃避国内竞争而留学,幻想终会破灭。

“国外不是躺平之地。”她以滑铁卢大学为例,理工科毕业率约60%-90%,挂科可能导致开除;文科看似轻松,就业困境依旧。

因此理性的选择,在低龄留学赛道上显得更加重要。

张雯为许元宝选择泰国普吉岛一所A-Level成绩全泰第四的学校。她看中其主课教师均来自英语母语国家,入学按英语能力分班,薄弱者需课后补习。

值得关注的是,该校校董有华人背景,教学流程让中国家长熟悉:每周发放作业本,中、数、英一样不少。

该校还被中国家长圈称为“学术抓得严”。张雯参观过另两所顶尖学校,却因“太自由”“学得少玩得多”未被部分中国家庭考虑。

而对于低龄学生来说,在具体的学习任务面前,有时也是沉甸甸的压力。

面对数学题“15+2p”,粘恩希的眼泪“吧嗒吧嗒”砸在本子上。刘一萱查着单词:“请写出该式与p的关系式。”母子面面相觑——式子已在眼前,还要写什么“关系”?

经老师解释才知需编故事,如小明出去搭出租车,起步价15元,每公里加2元,p为里程……

“把应用题变创意写作,这在国内没遇到过。”刘一萱苦笑。更让她意外的是,陪儿子完成一份文艺复兴作业,母子连查带搜折腾整晚。“四年级就在研究欧洲艺术史。”

刘一萱坦言,“每个国家的核心圈,学业压力都大,不是大家口中的躺平。”

成本问题

许元宝所就读的国际学校,被中国家长圈称为“学术抓得严”。张雯参观过另两所顶尖学校,却因“太自由”“学得少玩得多”未被部分中国家庭考虑。(受访者张雯供图)

经济成本,是低龄留学天平上最沉的砝码。

2023年,当员工福利房的挂牌价,从巅峰时的两百多万元跌至百万元仍难售出时,李东的笑容消失了。他和太太曾坚信这套70万元购入的房产,是儿子继续留美的保障。

没想到遭遇房价腰斩。“现在100万都很难卖。”李东苦笑一声。

这不是他们第一次卖房,家中生意资金都在周转。多年前为凑足李知航初高中的留学启动资金,他们不仅刷爆了两张信用卡,还卖掉其中一套房产。在汇率波动下,留美费用悄然吞噬着家庭积蓄。

李东算了一笔账:初高中学费每年至少30万元人民币,大学每年至少40万元人民币,加上生活费以及各类活动比赛支出,7年来花费已达三四百万元。

这样的教育投入并非孤例。成本已成为需要精打细算的课题。

张雯一家四口在普吉岛的年花销约40万-45万元。她翻动记账软件:月租7600元的两层联排别墅、年学费8万元的国际学校,以及签证、机票、旅行、油费、日常购物……

与北京对比,她认为“差不多”:北京三居室月租1.5万元,幼儿园年费16万元,小学加杂费年超50万元;普吉岛学费低但菜价高。“方方面面算下来,没省钱也没多花。北上广家庭或能适应,小城市来可能喊贵。”

张雯强调,低龄留学需宽裕的经济能力与陪读松弛感,缺一不可。夫妻若各有稳定高薪,放弃一方陪读“性价比非常低”。即便一方年薪勉强覆盖开支,持续十余年的投入仍可能让全家陷入窘境。

经济压力背后是更深的情感牺牲。张雯见过太多例子:母亲孤身带孩子远赴异国,牺牲事业、家庭和社交圈,自然对回报充满执念——“我已经牺牲这么多,一定要让他出人头地。”

然而,国际教育无标准答案,学校不划重点、不搞题海,全凭家长规划。当孩子表现不如预期,“牺牲感”易化为心头重压。

“经济是首要考量。”王秋粟接触过的家长中,有的举家搬到新加坡,但也会因成本太高或其他不适应的情况,而移民至其他国家。

清醒如今,李知航已熬过最艰难的阶段。之后更换的寄宿家庭,带给他很多快乐。在他发来的最新照片里,瘦小少年已长成一米八的青年。

目前在美国田纳西大学读金融系的他,假期总在寻找实习机会。今年的大三暑假,他竟进入当地一家大型“类国企”公司实习,月薪折合人民币接近2万元。

大四临近,面临读研或工作的选择。李东正思考如何告诉儿子“供不起”读研费用,李知航却抢先说:“如果读研究生,学费我自己交,不用您出钱。”李东倍感欣慰。

李东坦言,多年前周围人都没想到,他们真把十几岁的孩子送到那么远读书。且不少人觉得,投入如此高昂的成本,这笔“教育投资”的性价比似乎不高。

李知航就读的学校,是一所公立研究型大学,在2025年QS世界大学排名中位居全球第481位(全美排名第103位),并非传统意义上的顶尖名校。

对此,李知航反倒显得坦然。他曾收到了4所大学的录取通知,其他3所分别是宾西法尼亚州立大学,贝勒大学,阿拉巴马大学。因喜欢音乐,故选择了乡村音乐的故乡田纳西大学。

他还宽慰李东,选择大学,未必非得紧盯那些光环耀眼的“藤校”或顶尖名校。在他看来,即便院校排名并非顶尖,只要毕业后能在美国顺利就业,未来的发展前景同样不错。

打心底里,李东清楚李知航骨子里想活得精彩一点。正是这份对儿子的了解,让他舍得投入巨资,且未后悔过,他更在意的是为李知航提供一个“能施展的平台”。

在李东看来,放手让孩子去尝试和成长,“说不定他能做得更好。”

低龄留学的孩子,成长常超乎父母想象,但疏离也可能悄然发生。

李知航离家的第二年曾短暂回国团聚,此后数年未归。被问及原因时,李东坦言孩子一放假就不断寻找提升自己的机会,而“自己和太太的签证难办”,且工薪家庭供留学已竭尽全力,赴美探亲近乎奢侈。

尽管如此,亲子关系仍在李东心中排在首位。

每周至少一小时雷打不动的通话中,他会问,“这周有什么新消息?考试如何?和哪个朋友玩了?”李知航事无巨细汇报,包括青春期敏感的“伤心时刻”。

李东透露,11岁就赴美留学的李知航,几乎错过整个中国初高中教育,中文已“磕磕巴巴”。虽然他为中国血统自豪,却也明确表示,毕业后想继续在美国寻找实习工作机会。

这种彻底的融入,在李知航看来是规划毕业后留美的基础。但李东却看到潜在风险:繁琐的签证工签程序,以及近年中美关系变化的不确定性。

“比方哪天开车超速,被遣返了。”李东说,与最开始的初衷不同,“顺利毕业”成了最朴素的愿望,“现在只希望孩子平安无事拿到毕业证”。

未来的不确定性,正重塑海归的价值链。海归光环也在经济潮汐中褪色。陈静敏锐察觉到变化。

她告诉南方周末记者,疫情前,中国外企多,海归进外企工资高。疫情后不少外企撤走,留下的岗位竞争惨烈。

陈静和丈夫对女儿的期待,早已锁定在海外就业。她告诉南方周末记者,滑铁卢大学毕业生在当地年薪普遍超20万加币(折合人民币105万元),若回国工作,抛开薪水不说,还要担忧能不能找到工作。

投入与产出的天平正在倾斜。

“不要期望值太高,”陈静语气清醒,“现在已不是留个洋就能找到高薪工作的年代。”

她甚至劝阻朋友耗资百万送子赴美读研,建议转向性价比更高的香港。

这种清醒,已成为低龄留学家庭的普遍共识。

“了解留学国家的教育体系是规划的关键一步。”王秋粟以新加坡为例,其以英联邦教育体系为主,又融合了中国传统文化元素,既能让孩子接触西方教育与文化,又能保留对本土文化的认知。这种体系特点直接影响孩子的适应路径和学习体验。

王秋粟提醒,家长不要盲目 “为孩子牺牲一切”。她举例,有些家长以为在国内卷不动,去国外继续卷,反而适得其反。

在她看来,低龄留学是一个牵动家庭全局的决策,需结合孩子特点、家庭事业等长远规划,避免只为“镀金”或“曲线救国”而盲目选择。

(应受访者要求,本文李东、张雯、许元宝、黄蕾、黄明生、陈静、粘恩希均为化名)

南方周末记者王瑭琳