《南京照相馆》刚上映,票房一路飙升呈现出井喷之势,仅4天就冲破4个亿的大关!

豆瓣评分高达8.5分,大量观众涌入影院,足见其受关注度之高。

不少影迷在看完后哭的稀里哗啦。

可令人意外的事情发生了,在这火爆票房的背后,竟然有1.2万人给出差评。

这部以直面沉重历史为中心,承载着让观众铭记历史、珍惜和平的影片,为何会出现如此两极分化的评价?

杨幂曾说过什么,揭露了这些差评人的心理。

商业上的成就在电影市场上,有一个不成文的“潜规则”。

大部分有关主旋律的电影,通常是“叫好不叫座”。

简单来说,就是票房和口碑不吻合。

在这种业内人都心知肚明的规定下,《南京照相馆》在点映期间的排片占比并不高,仅为7%。

可以说,比市面上很多小制作的爱情片还要低。

别人都不看好你,偏偏你最争气。

在如此有限的放映资源下,《南京照相馆》犹如一匹暑期黑马。

一口气拿下超过1900万的点映票房,造就了“低排片高票房”的奇迹现象。

至于主旋律电影,票房与口碑之间的矛盾点。

《南京照相馆》也成功打破了这一规则,即使是严肃的历史题材电影,也能在商业市场上取得巨大成功。

这部电影不仅在票房数字上表现亮眼,在口碑方面更是收获满满。

它巧妙地选取了南京大屠杀这一沉重却极具历史意义的题材,以一个微观的视角——吉祥照相馆,将宏大的历史事件具象化。

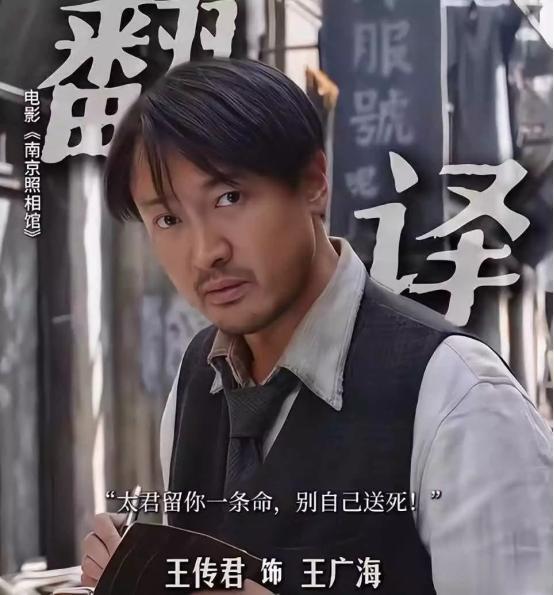

刘昊然、高叶、王传君、王骁等一众演员,他们的精彩演绎让观众沉浸在角色的命运之中。

社交媒体上,“哭到缺氧”“纸巾告急”等观影反馈频繁刷屏。

许多观众表示,在观影过程中,被影片中所展现的历史故事深深打动,仿佛穿越回了那个战火纷飞的年代。

同时,影片在制作上也毫不含糊,大片质感拉满,很多桥段磅礴大气,在视觉呈现上给观众带来了强烈的冲击。

可以说,从历史角度来讲,每个中国人看完都会被深深触动到。

从电影性的角度来讲,题材具有深度、制作精良、演员演技在线,不管是转场,台词,还是画面,都足够震撼。

《南京照相馆》的票房一路高歌,有媒体预估总票房将会超过30亿!

这一成绩无疑给电影市场注入了一剂强心针。

1.2万人的差评“你不能满足所有人的口味,这世上不可能存在一道所有人都喜欢吃的菜。”

作为一部上映影片,收获好评的同时,不免会迎来差评。

不能因为它的历史浓度,而淡化电影本身的考究。

《南京照相馆》上映四天,豆瓣开分8.6的高分如今已经掉到了7分以下,约1.2万人齐刷刷打差评。

观众差评理由出奇的一致,三个原因使得该片遭到了一部分观众的抵制。

其一,影片开场营造出了一定的战争氛围,场景确实震撼,飞机轰炸等镜头揪人心弦。

仅仅通过几个匆匆带过的画面呈现,没有深入细致的刻画。

但是当镜头对准本次事件的焦点——照相馆后。

剧情急转直下,节奏拖沓如流水账,战争片秒变“催眠片”,让人昏昏欲睡。

导演或许试图以一种相对温和的方式讲述这段历史,避免过于血腥的画面给观众带来不适。

出发点虽好,但对于这样沉重的题材而言,过于保守的处理使得影片失去了应有的冲击力和震撼力,难以达到令观众反思战争的意义。

其二,主角团在一些关键情节中的表现也让人难以理解。

刘昊然饰演的角色被抓去当学徒的设定颇具看点,让观众对后续剧情充满期待。

为了活下去,他不得不为日本摄影师冲洗照片。

然而故事在推进过程中并没有发生转折点,此前角色们还战战兢兢只求自保,转瞬之间却突然变身救世主。

性情大变,生硬且突兀,让人难以接受。

王传君演技一流,但他饰演的翻译官这条线也是漏洞百出。

他费尽千辛万苦才为老婆孩子弄到了通行证,可母子俩意外出现在屠杀现场,如此关键的情节转折没有任何交代,像是被剧组遗忘了一般。

其三,抗日题材一出现,就受到了部分观众的强烈抵制。

这些人大部分并没有看过电影,只是听到这个电影名字就“避之不及”。

一窝蜂的认为导演在“卖惨”“宣传苦难”等等。

这些“有色眼镜”之下,《南京照相馆》的差评如潮水般汹涌袭来。

杨幂的话说对了要说演艺圈内,被黑得最惨的一线女明星,非杨幂莫属了。

随着她被流量捧得越来越高,她的一言一行都被无限放大,成为众人攻击的靶心。

在面对质疑和批评时,她有时候会调侃“自黑”,从而化解尴尬。

当她认真回应时,她表示:

“大面积流出的未加特效片段被断章取义,这种为黑而黑并不高级。”

这句话,与《南京照相馆》面临的处境完全一致!

如果说前两个有关电影逻辑、剧情层面的差评,还可以接受的话。

那么第三个差评原因,简直就是“为黑而黑”。

他们对该影片展示的优点视而不见,一味地进行全盘否定,这显然超出了正常的影评范畴。

一些人只是为了博眼球、赚流量,可能并没有认真观看影片。

这种“为黑而黑”的行为,不仅会误导其他观众,影响影片的口碑,也会对整个电影市场的健康发展造成负面影响。

如此看来,杨幂那句“为黑而黑”的含金量,还在持续上升。

希望任何题材,都可以凭实力“出圈”,不会被所谓的“黑子”而耽误。

结语:或许《南京照相馆》不是完美的,但它的争议也在提醒着创作者们,对待历史题材要怀揣敬畏之心。

对于观众来说,在评价一部电影时,应基于自己的真实观影感受,不被极端言论裹挟,避免被恶意差评所误导。

只有这样,才能让电影市场更加健康、有序地发展,带来更多触动心灵的佳作。