即便到了暑假,美国名校依然没能轻松下来。7月28日,《纽约时报》爆出哈佛与老特的旷日持久谈判有了结果:「哈佛愿意斥资高达5亿美元来结束与白/宫的争端」。而这个金额,比此前哥大被罚的2亿美元的两倍还多(我们写过哈佛、哥大等名校被撤资、罚款、取消国际生招生资格等的始末)。有媒体夸张地说,「一场美国高等教育的坍塌开始,美国大学已经走到尽头」。

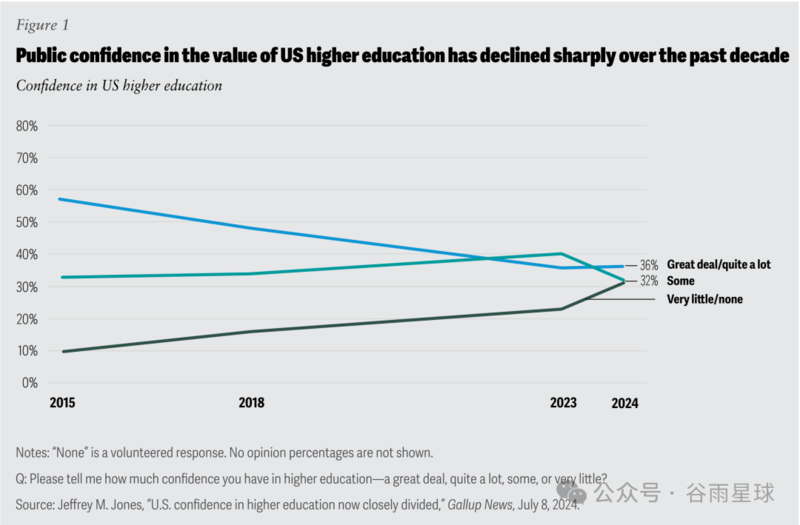

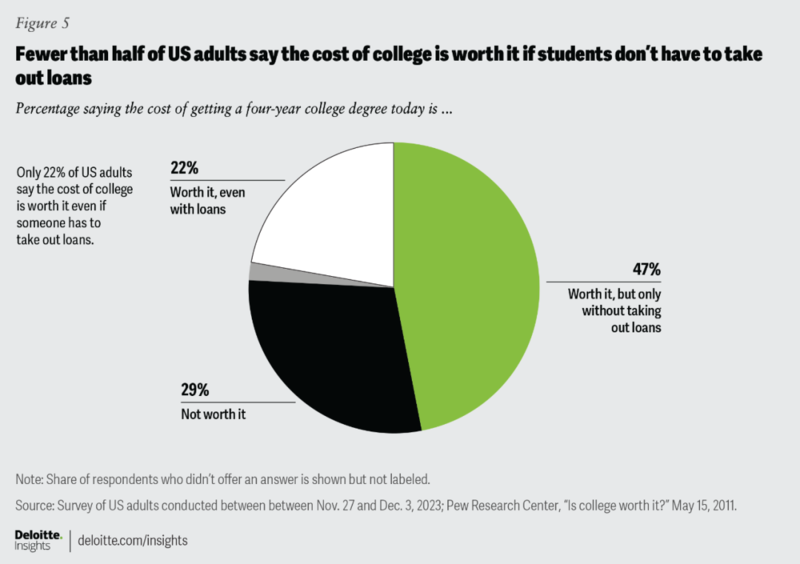

德勤也在今年发布了最新的《2025高等教育趋势》报告,也发现美国相信「读大学无用」的人开始变多了:

对学位价值的担忧、政治化、学费上涨以及与劳动力需求的差距,美国民众对高等教育价值的信任度已从2015年的57%下降至2024年的仅36%,足足减少21%。

意味着约三分之二的美国人,对高等教育的价值产生了怀疑。

然而,即便美国大学被媒体频频唱衰,在这两天谷雨星球美国访校中,我们却看到了和媒体不一样的美国大学。

这里的自由与包容,有孩子说,「真正踏足在美国校园里,才理解为什么那么多人来到美国奔赴高等教育」。

美国人对大学的祛魅态度是事实,但美国高等教育的价值仍然存在,「值不值得去」的判断在个体之间差异会越发悬殊。而当热潮退温,这或许迎来教育体验最好的时代。

■落地美国后第一站,我们来到波士顿大学、哈佛大学、MIT麻省理工和韦尔斯利院,与老师和学长姐单独交流

大学缺钱是事实

那么,在德勤的数据调查中,美国大学为什么被前所未有地「唱衰」?

首先就是缺钱。调查发现,现金流吃紧的不止被频频撤资的藤校,几乎所有美国大学都在面临严峻的财务压力。

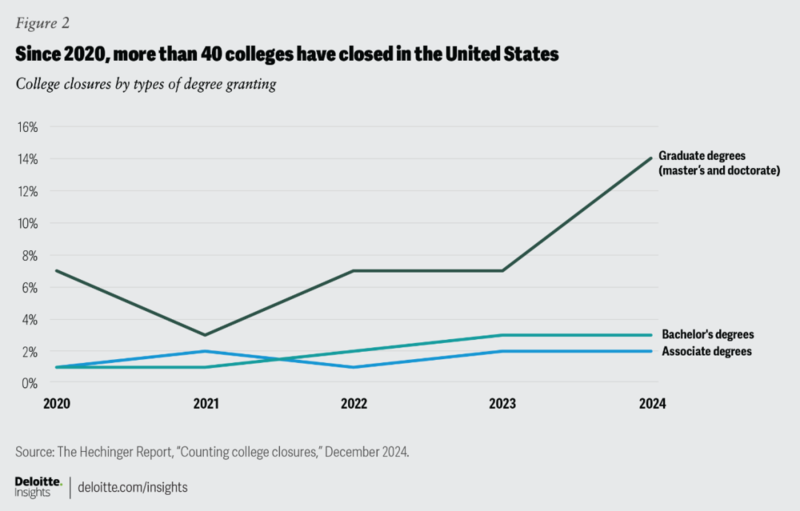

数据显示,自2020年以来,已有超过40所美国大学倒闭。仅仅是2024年,就有20所大学关门,每周平均有一所高校宣布关闭或与其他机构合并。

而一直被认为高等教育资源最丰富的公立大学「大十联盟」中(Big Ten Conference),也已有罗格斯大学、宾夕法尼亚州立大学、明尼苏达大学和内布拉斯加大学这4所报告了巨额运营赤字。

根据费城联邦储备银行针对美国高等教育机构的财务压力测试模型,到2025-26学年结束时,美国多达80所学院和大学可能永久关闭。

正如一本新书《濒临崩溃的大学:财政危机案例》中所提到的,「公立和私立、两年制和四年制、营利性和非营利性大学,每个高等教育领域都面临着这样的风险」。

从去年开始,大学倒闭潮就已经开始席卷英国,那为什么这股风又吹到了高等教育实力最强劲的美国呢?

根据外媒专业人士的分析,一个原因可能是上大学的人少了,学费收入少了。

在美国,过去50年来随着女性大学入学率的逐步提高,男性,尤其是白人男性的大学入学率却急剧下降。自1970年以来,男性本科入学率已从58%下降到2020年代初的40%左右。

自2010年以来,大学入学率的下降有71%与男性高等教育学生人数的下降相吻合。

至此,美国高校在校学生人数从2010年的峰值1810万人,下降到2021年的1540万人,2024年秋季有过短暂的4.5%涨幅,入学人数攀升至1590万人,「但这远不足以阻止学校停课、紧缩和合并的浪潮」。

更雪上加霜的是,已经有很多人预测,作为大学「现金牛」的国际学生会在新政府的打压下持续减少,尤其是来自中东、南亚和中国的留学生。

■《濒临崩溃的大学》这本书梳理了大学财务走向危机的更多细节大学没钱,还有一个原因可能是支出太多。

正如《高等教育内幕》(Inside Higher Ed)最近对高校校长的调查显示,近一半的校长表示,他们所在院校的学术项目过多。

此外,大学里五花八门的学术项目越来越多,管理人员、教职员工成本飙升,校际体育和其他非学术活动的支出也超出了其承受能力。

高额的运营成本,也在一定程度上限制了大学的发展。

正如一位教育领域的学者所说,「如果大学一直在利润率如此之低的情况下运营,就没有犯错的余地,没有创新的空间,也没有将预算与战略保持一致的空间」。

为了生存下来,校长们纷纷砍预算。有些学校砍掉文科项目,有的学校降薪、让全职教授提前退休,或解雇非终身教职员工,取消学术项目,以及停止或削减对非学术活动的补贴。

而在德勤的报告中,引述了波士顿大学名誉校长鲍勃·布朗与大学们共同自救的决心:

「当你在风暴中航行时,你肯定不希望人们戴着耳机却彼此不沟通」。

■当我们置身于MIT校园中,才明白学霸们挤破头都在抢什么

面对性价比危机,大学在自救

如果缺钱带来的是财务危机,那么人们对大学教育信念的降低,恐怕会彻底变革高等教育体系。

在德勤报告中,一个新趋势直接冲击了传统观念:四年制学位的未来正在重塑。

数据显示,如今只有47%的美国人认为,在不用贷款的情况下,四年制的大学学位是值得去读的。如果需要贷款,认为大学值得的人就下降到只剩22%。

而在读了大学的年轻人中,只有56%认为自己所受的教育物有所值。

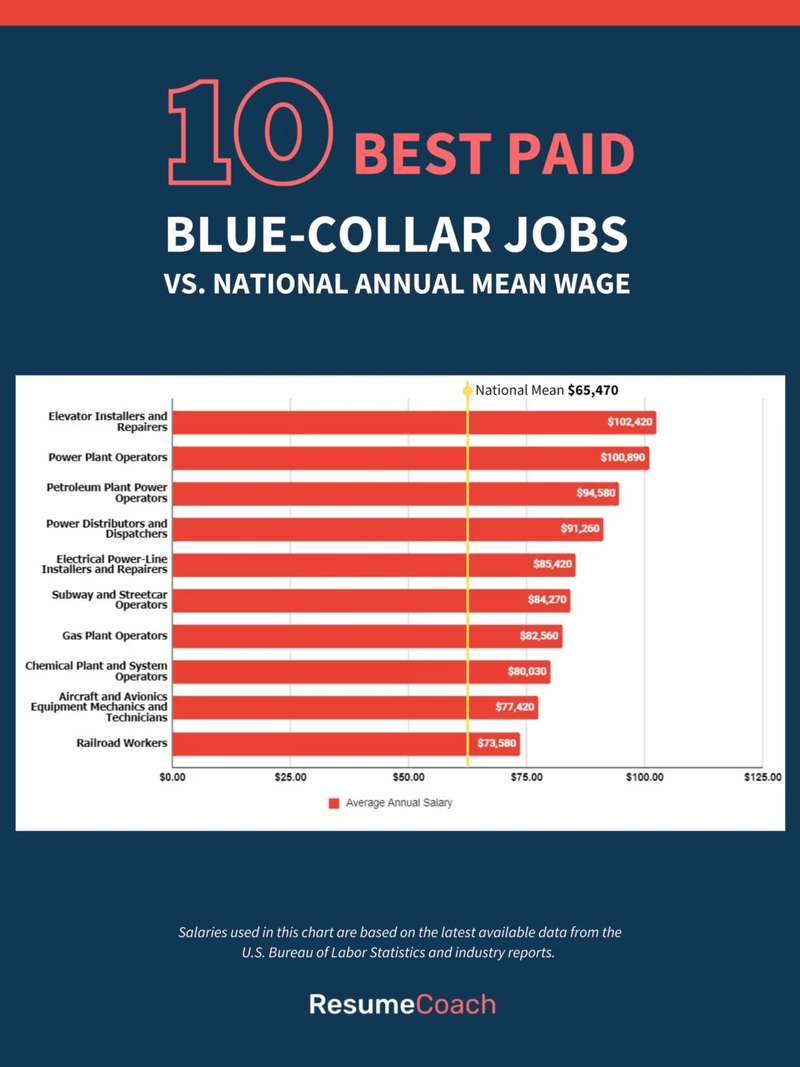

相比之下,美国国家学生信息交换研究中心的数据显示,从2022年到 2023年,入读职业教育社区学院的学生人数增加了16%。在建筑、车辆维修、暖通空调维修和安装等领域,追求这些职业的年轻人数量大幅增加。

并且,认可教育质量的美国职业学校毕业生高达76%。仅在过去十年里,美国的学徒数量就增加了一倍多,从大约 317,000 个增加到 640,000 个,学徒的收入也增长了11.1%。

有人预测,美国的职业教育可能会兴起,向欧洲靠拢。

「只有三分之一的雇主认为毕业生具备所需的技能。高等教育的新时代是雇主和劳动力的时代,我们不能再继续颁发毫无价值的学位了」。

这样的趋势背后,Z世代作为如今劳动力市场的主流,起了很大推动作用。

这一代最年轻的劳动者最大的特征就是「务实」,随着大学学费的增长,Z世代对高等教育的投资回报率开始持怀疑态度,也不愿背上数十万美元的巨额债务,也就对技术教育和职校的接受度更高。

WSJ等美国主流媒体,就给他们贴上了一个「工具带一代」的标签(Toolbelt Generation)。

美国劳工统计局预测,到2030年,许多贸易和技术职业将经历高于平均水平的增长,提供稳定的工作和诱人的薪酬。例如,2023年电工的年薪中位数为61,590美元,远高于所有职业的年薪中位数(48,060美元)。

■美国收入最高的蓝领工作,均高于国民平均水平显然,面对职业教育的兴起,美国大学也开始做出了积极改革。

比如一些州和院校开始尝试「三年制学位」模式。印第安纳州通过了一项州法律,要求所有公立大学在2025年7月1日前提供至少一个三年制学位项目,在保持教育质量的同时,让学生更快拿到学位。

一些院校取消了必修学分,将学术课程与实习、学徒或其他技能型能力相结合,如约翰逊威尔士大学提供90-96学分的三年制学士学位。

还有一些大学组成了「三校联盟」,将各自的课程整合起来,开发更加面向职业发展的跨界课程。

甚至还有大学, 开发出了一种职业技能「微证书」。正如德克萨斯大学系统就与谷歌合作,将雇主和行业更认可的微证书嵌入学士学位课程,培养毕业生学会市场所需的技能,更快适应职场。

或许不久的将来,三年制大学也将成为主流,而学生毕业的标准,也不再只是有没有在某些学术课程中拿到高分,而是学到了什么能直接应用在工作中的能力。

正如报告中一位参与者所说:「我们需要放弃将时间作为衡量成果或成功的标准。相反,我们需要将学分视为能力的展示」。

■美国开设了三年制学制的大学

「未来的大学不是孤岛」

在前所未有的信任危机之下,美国大学开始抱团取暖,也就有了2025年德勤报告中一个全新出现的关键词:系统性(systemness)。

最早提出这个概念的学者之一是纽约州立大学前校长南希·L·齐姆弗,「系统性是指多个组成部分的协调,这些组成部分协同工作时,会形成一个比任何单个部分都更强大的活动网络」。

也就是说,在政策挤压、财务危机、公众信心下降和职业教育的冲击之下,大学之间的合作变得无比重要。

「未来的大学不是孤岛,而是相互连接的知识网络;不是竞争对手,而是协作伙伴」。

为了拥有更健康的财务状况,美国大学开始探索各种途径,通过合并、并购、通过卫星校园特许经营以及建立纵向和横向网络,实现资源的共享。

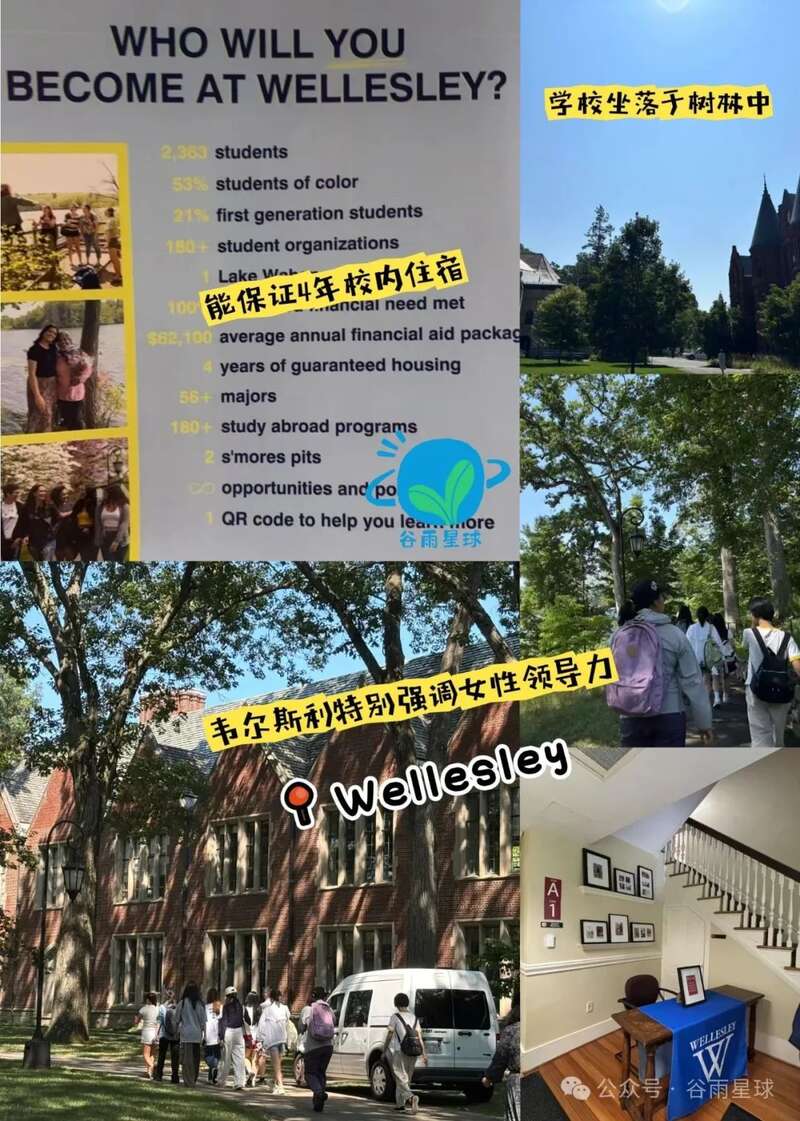

比如被称为「第一女子学院」的韦尔斯利学院,和很多大学之间实行「交叉注册、互选课程」,在校生每学期都可以在麻省理工、巴布森学院、布兰迪斯大学选修一门课程,且有校车接送。

还有Top3文理学院阿默斯特,与麻省大学阿默斯特分校、汉普郡学院、史密斯学院、曼荷莲学院共享图书馆资源、师资、就业资源以及学术讲座等教育资源,有超过6000门课程进行自主选择。

■谷雨星球访校团昨天刚刚深度探访过韦尔斯利,孩子们说「没人会看过韦尔斯利后不爱她」

德勤报告预测,未来我们可能会看到更多的大学的整合和资源共享。

比如,美国州立高等教育系统协会 (NAOS)召集了得克萨斯州立大学系统、南伊利诺伊大学系统、夏威夷大学系统和蒙大拿大学系统,组成了一个共享课程项目,使跨注册课程的学生人数增加了21.5%。

还有国际合作机会也在增加。

比如亚利桑那州立大学、新南威尔士大学(澳大利亚)和伦敦国王学院(英国)创建的PLuS联盟项目,发起了多个跨学科合作项目,比如环境人文网络、女性领导力计划、可持续性跨国研究,以及针对老师的全球课程。

对于留学生来说,越来越多的大学跨校、跨国合作,无疑是将留学的性价比拉到了最高,也拥有了更多的全球学习机会和跨文化合作经验,这些都是未来就业市场高度重视的能力。

■我们在波士顿大学访校时,听到老师和学长姐分享丰富的资源,而这些信息只有亲自走进学校才知道

在这份报告中,提到了一个格外特别的数字:2022年至2024年间,美国大学领导职位的离职率达到了前所未有的 20%以上(哈佛女校长辞职、新校长继任我们都有追踪过)。

而令很多人意外的是,在「疾风骤雨」中稳住哈佛的校长盖伯,却表现出了少见的坚韧与文人风骨。

既要面临数亿资金被撤销的财务压力,随时准备好应对政府的下一轮责难,还要应对捐赠者、金主、校友、教职工和学生的多方诉求,仍旧不卑不亢地说:

「任何政府——无论谁在执政——都不应规定私立大学可以教授什么、可以招收和聘用哪些学生,以及可以从事哪些研究和探究领域」。

这样的力量传导给了每一个学子,也带着我们回到了数百年前,那些满怀理想的学者在世界风雨飘摇中「建校」的时刻。

从1636年哈佛的约翰·哈佛捐出全部藏书,到1861年MIT的威廉·罗杰斯在内战炮火中坚持办学理想,再到如今,每一代教育者都曾在各自的时代风暴中,用肩膀为学生扛起那片可以自由思考、自由探索的天空。

就像一条隐秘而坚韧的传承之线,穿越了近四个世纪的美国教育史。

这或许也是美国高等教育无可替代的价值,无论外界如何变幻,象牙塔内那份对真理的纯粹追求,永远不会妥协。

■这份报告对于宏观掌握美国大学财务、运营现状很有帮助,感兴趣的家长可以文末加小助手索要pdf

你还相信美国大学教育的价值吗?