在央视最新的建军节《攻坚》专题片中,披露了一次令人震撼的实战化演练细节:在复杂电磁环境下的多机型体系对抗中,歼-10C成功”击落”了隐身飞机目标。而根据节目中的情景介绍来看,毫无疑问,这次“遭殃”的应该就是歼-20隐身战机。这一消息迅速引发军迷热议,击落阵风已经不能满足歼-10C的胃口了吗,这次居然来欺负自家小弟了。歼-10C击落歼-20,究竟是怎么做到的?

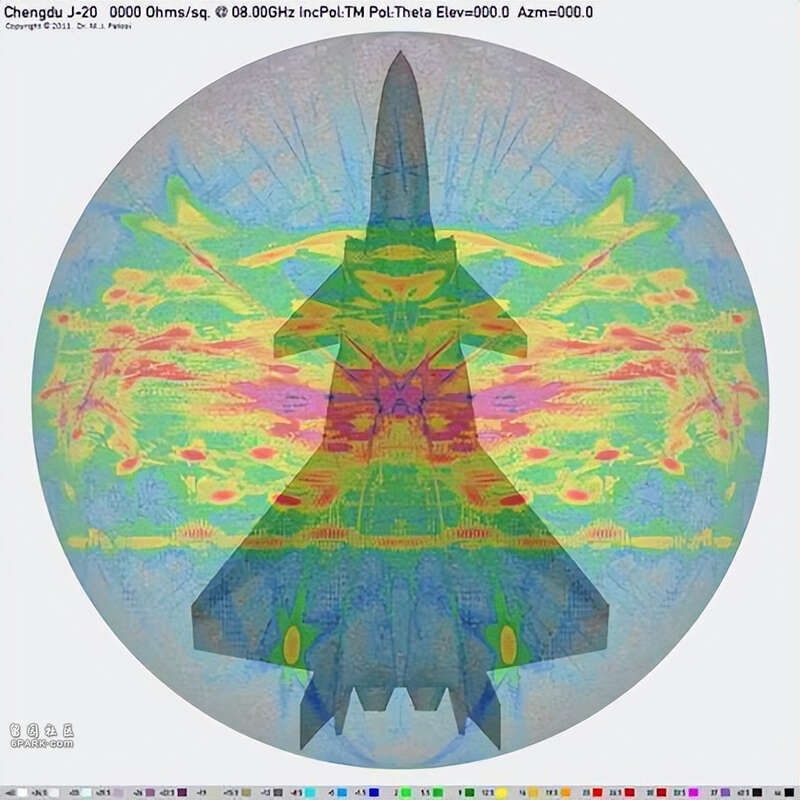

从技术层面来看,五代机相对四代机确实拥有巨大的技术优势。歼-20作为中国自主研发的第五代隐身战斗机,其雷达反射截面积远小于常规战机,具备超音速巡航能力和先进的航电系统。理论上,这样的技术代差应该让四代半战机很难与之抗衡。但战场上从来没有”应该”二字,实战是检验装备性能和人员素质的唯一标准。

歼-10C能够在对抗中取得成功,关键在于体系作战能力的发挥。现代空战早已不是单机对单机的较量,而是整个作战体系的综合较量。歼-10C装备了国产有源相控阵雷达,探测距离超过240公里,对隐身目标的探测也有不俗表现。不仅如此,在印巴空战中大放异彩的霹雳-15,更是一种五代机“下放”的高端空空导弹。更重要的是,它与空警-500预警机、数据链系统形成了完整的信息化作战网络。

在体系支撑下,歼-10C的作战效能得到了成倍放大。预警机能够提供远程预警和态势感知,数据链系统确保各平台之间的信息实时共享,地面防空系统提供补充探测能力。这种”多源融合”的探测网络,能够有效提升对隐身目标的发现概率。即便隐身战机在某个角度或某个频段具有隐身优势,但在多维度、多频段的综合探测下,暴露的可能性大大增加。

在对抗演练中,关键是要查漏补缺,取长补短,在对抗磨合中寻找和验证新的战术战法,跨代机型的对抗中,势必会给弱势型号一些补偿,多对一、情报优势、体系优势等等Buff都是很常见的,在公开的视频画面中我们明显能够发现歼-10C方有多架战机,而“敌方”的歼-20只有一架。

这次演练结果绝不是在贬低五代机的价值,恰恰相反,它说明了要对抗五代机,你必须拥有完善的反隐身对抗体系。没有歼-20这样的五代机来充当”磨刀石”,就无法真正检验和完善这套体系。正是在与歼-20的反复对抗中,歼-10C的飞行员积累了宝贵的反隐身作战经验,整个空军的体系作战能力也得到了锤炼。

值得注意的是,歼-10C虽然首飞已有十多年,但其作战潜力远未完全释放。通过不断的改进升级,这款战机在航电系统、武器系统等方面持续优化,可以说仍处于”当打之年”。特别是在体系作战模式下,歼-10C的价值更加凸显。它不仅能够执行制空任务,还能承担对地攻击、电子战等多种使命。

从更宏观的角度来看,随着歼-20、歼-35以及未来六代机和各类特种飞机的陆续服役,中国空军的体系作战能力只会越来越强。在这个体系中,每种战机都有自己的定位和作用,歼-10C依然是重要一环。它可以在数量上形成规模优势,在成本上保持经济性,在战术上提供灵活性。

这次对抗演练的意义还在于,它向外界展示了中国空军实战化训练的水平。敢于让四代半战机与五代机对抗,敢于公开演练结果,体现了空军对自身装备和训练水平的信心。这种开放透明的态度,既是对国民的负责,也是对潜在对手的震慑。

未来的空战将更加复杂,不仅要考虑平台性能,更要考虑体系能力。在完善的反隐身作战体系支撑下,像歼-10C这样的四代半战机仍有广阔的战场生存空间。而随着更多先进装备的加入,中国空军的整体作战能力上限只会不断提升。这或许才是这次演练最重要的启示。