本来吧,随着F47项目匆匆忙忙地花落波音,大部分人都觉得,未来的六代机PK,将会发生在中美之间,是国与国的竞争。

但万万没想到啊,F47战斗机还没造出来,中国这边先卷起来了!六代机PK变成了省与省的竞争!

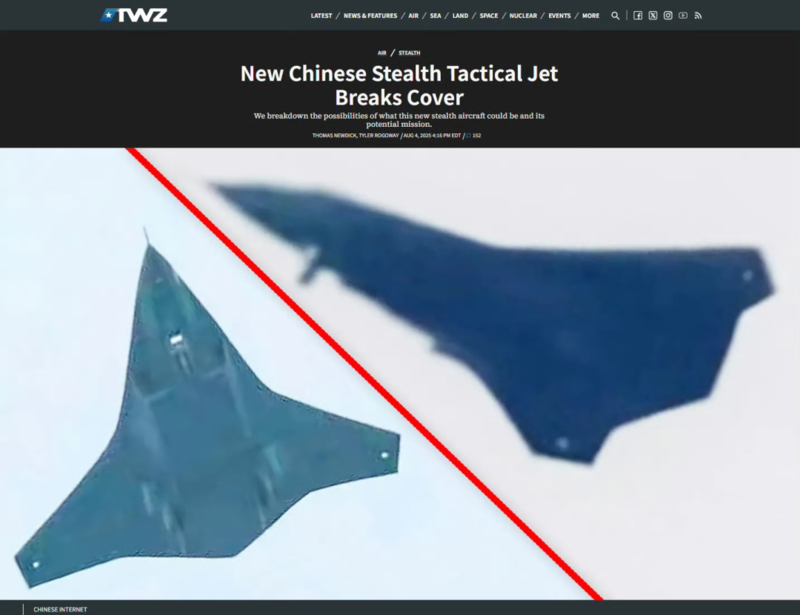

8月4日,中国的网络上,突然出现了一架全新的、大家都没有见过的战斗机。

从无垂尾、无鸭翼和尾翼、无尾喷口外露的特征来看,这款战斗机又是一款追求全向的隐身能力的六代机。

大圣啊,收了神通吧!你还让不让美国军工活了?

那么,第三款六代机,到底什么来头呢?

壹

首先我们明确一点,现在流出的照片太模糊了,除了能看出兰姆达机翼布局、双发、无垂尾之外,别的啥也看不出来。

目前,网上关于这款六代机,有两种说法。

第一种,这款飞机是中国新一代的无人僚机CCA,专门为五代机和六代机的空战打配合的。

第二种,这款飞机是中国另一个飞机研究所推出的新一款第六代战斗机。

目前网友们讨论的结果是,如果照片是真的,那么从这款飞机庞大的尺寸来看,很多人都倾向于第二种说法——中国第三款六代机。包括美国《战区》网站8月5日的文章也认为,这就是中国又一款下一代战斗机。

虽然在官方正式官宣解密之前,我们的讨论一切都是基于猜测,不过我们仍然可以单纯从理论层面来探讨一下:

假设它就是六代机,那么在中国已经有了歼36、歼50的基础上,为啥还要再搞出一款六代机来?

一句话概括:战争需要。

我们都知道,中国新一代武器的井喷式爆发,已经改变了美国之前一直努力维持的台海军事平衡,也就是说,未来的台海作战,军事上已经不存在问题。

所以,美国方面也开始实实在在地准备台海战争了。

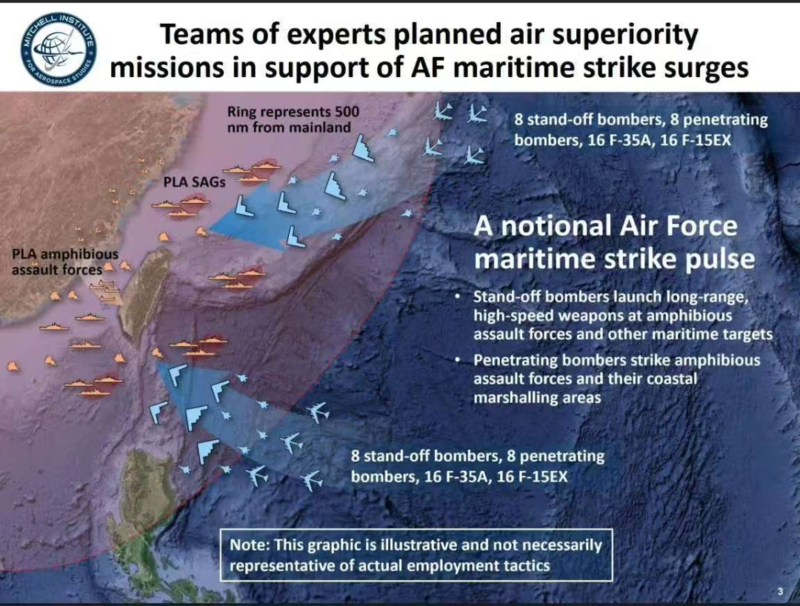

最近,美国空军那边流出了一个关于美国如何介入台海作战PPT。

PPT中显示,一旦台海战争爆发,美国将从冲绳和关岛两个方向,起飞战斗机攻击中国登陆船队。

每个方向包括8架穿透式隐身轰炸机(例如B2、B21),8架防区外轰炸机(例如B52),16架F35A隐身战斗机,16架F15EX。

显然,美国是想用海空兵力敲掉中国登陆船队,借此威逼大陆放弃解放台湾,进而达到美国在不爆发中美全面战争的前提下保住台湾的目的。

这一招,就像美国前不久用B2敲掉伊朗核设施来逼伊朗服软一样,非常符合特朗普“花小钱办大事”的风格。

虽然这个PPT有点扯淡(比如现在全美国交付的F15EX总共也才10架),但对美国这种直接介入台海作战的企图,却不得不防。

那么,中国应该怎么办呢?

只能通过新时代的空中革命来解决。

新时代的空中革命有什么特点?

一是交战距离。二是体系能力。三是战线前推。

首先,交战距离这个很容易理解,就是尽量拉大空战的距离。

在过去的空战电影中,都是两架战斗机在十公里左右范围上下翻飞,相互追逐咬尾,看起来十分精彩。

但印巴5.7空战已经证明了,空战的王道并不在于近距离格斗,而在于远程一击毙命,敌人都没发现你,就被一百多公里外飞过来的电线杆子给砸死了。

显然,未来空战交战距离,会随着雷达探测距离和空空导弹的射程增加,而变得越来越远。

所以,长射程空空导弹已经不仅仅是专为打击预警机、加油机等目标而生,而是会成为未来空战的标配。

有了它,真的可以为所欲为,想欺负谁就欺负谁。

在这方面,中国的前瞻性眼光是惊人的,除了射程200公里的PL15,还有300公里的PL17,以及传说中的“500公里大杀器”PL21。

这样的射程,试问当下的美国空战体系如何破解?妥妥的无解之策!

但问题来了,大射程意味着导弹体积大,歼20挂PL15已经可丁可卯了,怎么塞得下更长的PL17或者PL21?

这就需要在下一代战斗机中,把弹仓加长,能容纳的下长射程空空弹。

第二,体系能力。

这个话题,最近几个月大家在探讨印巴5.7空战的时候,已经说了不少了,在此不再赘述。

不过,中国是怎么玩体系作战的?

前几天,央视庆祝建军节纪录片《攻坚》中,透露了一个罕见的歼-10C“击落”隐形飞机的战例。

首先是演习中,空警-500A型预警机通过长距离探测的优势,发现了敌机,然后指挥02号歼-10C前出占领发射位置,发现目标后发射导弹。

但是意外的是,发射之后,02机却扫不出对面目标了,虽然预警机看得见,但如果想精准命中,还需要战斗机火控雷达的配合,战斗机都看不见了,那还怎么打?

于是02机就要求03机帮忙“扫一下”。

为什么要03机帮忙扫?

因为现在的隐身机,都不算全向隐身,飞机在不同的角度和方位的雷达信号是不一样的,也许02机在隐身机的正面,的确扫不出来。但如果03机在隐身机的侧面或者上面,可能就能扫出来了。

果然,经过03机的“A射B导”,导弹成功“睁眼”锁定目标,最终将“敌人”击落了。

这说明什么?说明通过体系作战,歼10是可以“跨代”击落敌机的。

但问题在于,用歼10打隐身机,欺负没有体系的国家(比如印度)可以,但碰上美国这种也有体系的国家,那就不能只靠歼10了,还需要同代机甚至跨代机碾压。

这就需要中国未来需要多个六代机机群,在预警机的统一指挥下,从不同方向、不同空域、不同高度进行战斗巡航,相互共享空情,形成一个战术打击网,上一秒发现敌机,下一秒就能有处于最佳战位的战斗机发射导弹将其击落。

除此之外,六代机群还可以装备CCA,这种战斗机受限于体积,雷达未必多好,但它的好处就是可以携带多枚导弹进行前出攻击,帮后方的战斗机进行“补枪”。

假设,中国的六代机锁定了一架来袭的B2或者B21,发射了导弹也的确命中了。但问题在于,对这种大型机,有时候一枚导弹未必能将其打下来(越战时期有大量的空空导弹虽然命中但未能彻底击落的战例),但前出又有风险,这时就可以派遣CCA前出,补射一两枚,将敌机彻底击落。

就算CCA遭遇敌人围攻,也无所谓,能撤离固然好,撤离不了也不心疼,反正上面没有人。

第三,战线前推。

如今,起码在台海这个方向,中国空军的质量和数量,都已经超过了美军。

但短板在于,因为战略上的限制,美国很可能主动攻击中国,而中国很难主动攻击美国。

这也就决定了,美国空军可以利用自己在日本、韩国、菲律宾的军事基地,把战线推到中国的前沿,想打击的时候随时能打击。

而为了保证登陆船团的绝对安全,中国必须把战线前推,一直推到敌人的前沿才行。

简单来说,就是在登陆前后的几十个小时里,派出若干个六代机队,把战线前压到美国驻日本、韩国和菲律宾基地附近,让美军战机一起飞就面临被击落的风险。

但这样一来就产生一个问题,中国在缺乏海外基地的情况下,六代机队有大量的时间和燃油都要浪费到一来一回的路程之中,要想保持住前推的战线,就必须有更多的六代机群用于轮换。也就是说,实际需要的六代机数量可能是实际战线上部署数量的3-4倍左右。

这样一来,六代机就不能太贵,能大批量生产,不仅要当骨干用,还要当主力来用。

当然,如果想省下点钱,也可以把六代机改成舰载型,通过航母前出部署的方式,来增加六代机滞空时间。

明白了这些战术上的特点,我们大概也就能摸清中国设计六代机的技术需求了。

第一,全向隐身,对五代机实现跨代碾压,而且弹仓要大,能塞得下大号的超远程空空弹。

第二,能作为网络中心战的重要节点,协调指挥编队或者无人僚机作战,大幅提升整个作战体系的中心战能力。

第三,成本压低,维持庞大编制。

第四,要有舰载型,作为下一代舰载机的主力,甚至具备076两栖攻击舰的部署能力。

从现在的情况看,无论是歼36还是歼50,是符合前两点的,但后两点就差一些了。

歼36作为一款比飞豹歼击轰炸机还大的飞机,注定不可能太便宜,也不可能上舰。至于歼50嘛,虽然沈飞在舰载机设计上有经验,但从现在的情况来看,还看不出任何能上舰的特征。

所以,有一款重型六代机和一款中型六代机还不够,还需要一款便宜的、可以大批生产、可能在未来改装舰载机甚至无人僚机的轻型六代机。

也许,这次亮相的,就是未来的轻型六代机。

贰

说实话,大半年时间,亮相3款六代机,着实把全世界都吓住了。

放眼全世界,美国的F47只放了一个PPT,连视频都是CG做的。印度、土耳其、韩国、欧洲呢?五代机还没搓出来。

中国就算真的在月球背面拿利群烫了外星人,也不可能一下子搞出三款六代机啊!

更恐怖的是,中国只是亮相了3款,谁知道中国是不是只有3款呢?没准共有8款呢?

毕竟,按照中国的保密习惯,当你在天上看到3种六代机的时候,说明暗地里已经有了不知道多少个方案了。

显然,在未来战斗机发展路线上,中国参考了美国在50年代搞出的“一代多型”百系战机计划。

百系战机的背景是50年代,在朝鲜战争中,美国人被米格-15战斗机打得怀疑人生,虽然凭借数量优势并没有吃太大亏,但标榜于技术先进的美国一直想搞出一款能跨代碾压米格15的战斗机。

但是问题在于,当时对于下一代战斗机的发展方向,美国其实心里也没谱,面对各种设计方案,选哪个好呢?

当时美国正是如日中天的时代,艾森豪威尔大笔一挥:别管什么方案,统统造出来!看看再说!

于是,百系战机应运而生。

F-100,美国北美航空公司设计,作为战斗轰炸机使用。

F-101,麦克唐纳飞机公司设计,作为护航机使用。

F-102,美国通用动力公司康维尔分公司设计,作为截击机使用。

F-103,美国共和公司设计,同样是作为截击机使用。

F-104,洛克希德公司设计,作为多用途战斗机使用。

F-105,美国共和公司设计,作为战斗轰炸机使用。

F-106,美国通用动力公司康维尔分公司设计,F102改进而来,也是截击机。

F-107,美国北美航空公司设计,F100改进而来,作为核轰炸机使用。

不得不说,美国那时候真有钱啊!光同代战斗机都能搞出8款出来!

通过对各个方案的对比,美国选定了F-104作为下一代的代表,从此标志着2倍音速、机载雷达、空空导弹以及高爬升率成为第二代战斗机的核心指标。

到了五代机时代,美国搞ATF计划进行五代机选型,还想把飞机都造出来再竞争,但已经力不从心了。

最后,只能从7个竞争方案中,选出2个方案造出原型机YF22和YF23进行试飞竞标,最后才诞生了五代机王者F22。

时间又过去20多年,美国就是想再玩百系战机计划,也玩不出来了。

比如著名的烂尾六代机NGAD项目,一开始也是将NGAD称为“数字化百系战机”计划,要求波音、洛克希德马丁、诺斯罗普各自拿出自己的方案,提交不同的原型机进行对比后选型,企图复制百系计划的成功。

但问题在于,美国已经不是当年的那个美国了。

先是诺斯罗普主动退出项目竞标,而洛马有F35这棵摇钱树对NGAD兴趣不大,而波音的水平下滑得厉害美国空军已经不信任了,到后来NGAD本来都搞不下去了。

最后还是特朗普一看中国搞出了两款六代机,最后才匆匆忙忙瘸子里拔将军,在没有原型机的情况下,选定了波音的方案,命名为F-47战斗机。

反而是中国,以现在的水平,比美国人更有资格也更适合搞“百系计划”。

首先,中国已经打通了从发动机到航空电子再到气动所有赛道。

曾经中国把造车想象为高科技,但一个企业家提出:汽车不就是四个轮子拉个沙发么?

至此,中国自主品牌汽车正式起步,在中国汽车供应链成熟后,汽车产业迅速井喷,如今型号多得让人认都认不全了。

同样的道理,大家也别把六代机整的太神秘了,六代机不就是发动机、传感器、气动和电子设备的有机整合么?

其他国家搞不定,那要么是体制问题要么是人种问题,但在中国这边,还真不是事。

你要发动机,中国有涡扇-10B、涡扇-15等等小涵道比大推力发动机。

你要雷达,中国AESA雷达已经遍地开花了,连农民防野猪都用上了。

你要飞控,歼36、歼50两款无垂尾战机已经证明中国把无尾布局飞控都摸透了。

传感器什么的就更不用说了,从FADS到EOTS再到MAWS,要啥有啥。

所以中国人搞六代机那就相当简单了:根据技术指标设计出来一个气动方案,做出模型拿到风洞里面吹一吹,合格就造个壳子,把上面这些成熟的货架产品装在上面不就行了?

更何况,中国的战斗机研究所虽然也是竞争对手,但都是属于国家,没有那么重的门户之见,很多优秀设计产品也都会进行技术共享。

比如沈飞歼35机头上装的EOTS光电探测系统,就和歼20的EOTS系统同源。

这样一来,也就避免了“重复造轮子”,大大节省了新战斗机研发的时间。

所以,有这个优势,中国研发个六代机根本不算啥难事,出现三款甚至更多的六代机,也就不奇怪了。

显然,中国根本没有把六代机当成什么高端产品,而是准备利用工业克苏鲁的优势,把不同方向的六代机全搞出来,迅速扩大自己的代差优势,在未来10年内压制这颗星球上的所有对手,保证未来统一大业的绝对安全。

叁

历史进程的速度啊,有时候往往快得超乎我们的想象。

从战国七雄并立到汉朝建立,只不过28年。

从南宋崖山灭亡到汉人收复北京城,也不过89年。

从国军豫湘桂大溃败到中国人在朝鲜痛扁美军,只过了6年。

从南海中国二代机与美军撞机到中国五代机横空出世,只用了10年。

从中国第一款六代机亮相到第三款六代机飞上蓝天,只用了8个月。

这一路,中国人走得不容易。

是千千万万的中国人筚路蓝缕、废寝忘食,用青春甚至热血换来的。一路坎坷蜿蜒前行,多少回摸索尝试,又几度跌倒重来,才有了如今的厚积薄发。

不管美国人承不承认,在新时代中美空中力量的竞争中,中国已经赢了,而且赢的很彻底。

长空之上,未来已来。

这是一个民族穿越历史、饱经屈辱后给出的终极答案:

把落后的帽子,甩到太平洋那头去!