在近日央视播出的《攻坚》系列节目中,解放军远程反舰打击流程的罕见披露引起了广泛关注。尤其是首次公开的完整作战链条——从目标发现、连续跟踪,到远程精确打击——展现了中国对海侦察体系的系统性、层次化与高度集成。过去那些“模糊地带”终于被揭开,让外界得以一窥中国远程打击能力的真实成色。

▲《攻坚》纪录片中的画面

打击远程海上目标的前提,是发现并持续跟踪敌舰位置。这看似简单,实则是一个复杂的技术工程,必须克服地球曲率、目标机动、海洋环境干扰等一系列挑战。为此,中国构建起以“天波超视距雷达 + 高分侦察卫星 + 无人侦察机”组成的三层侦察体系,形成了对第二岛链内外海域的全天候、全方位覆盖能力。

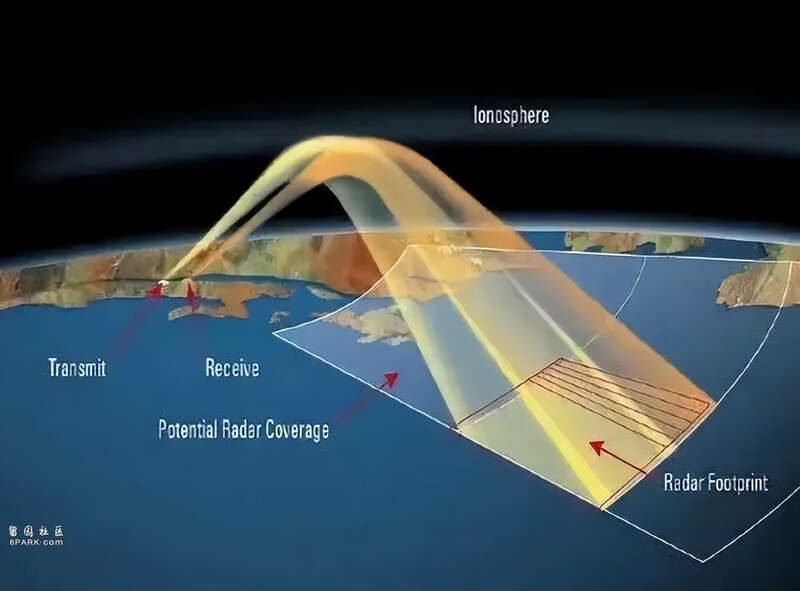

处于整个侦察链条最前端的是部署在中国大陆沿海的天波超视距雷达系统。该系统通过电离层反射HF波,具备探测数千公里以外目标的能力。据报道,中国已部署两套此类雷达系统,覆盖范围北至日本全境,东达关岛以西,南至菲律宾北部,几乎封锁了整个第一与第二岛链之间的关键海域。虽然天波雷达在分辨率和精度上不如光学系统,但其战略价值在于“早发现”。一旦捕捉到可疑舰船信号,便可启动第二层侦察程序。

▲天波超视距雷达原理图

侦察卫星是中国对海监控系统的中坚力量,涵盖了光学与雷达成像两大类型。其中,“高分”系列和“尖兵”系列属于光学卫星,可拍摄高清海面图像,而“高分雷达”则属于合成孔径雷达系统,可穿透云层与夜间进行成像侦察。

不过,受制于轨道限制,侦察卫星很难做到对单一目标的连续高频跟踪。例如,高分四号虽可实现地球同步轨道实时监控,但分辨率仅为50米,仅能将航空母舰显现为七八个像素,难以快速识别目标类型。因此,卫星主要负责区域监控与目标初判,且需配合其他手段进行“补盲”。

▲无侦-7和无侦-10同框

为补足卫星的时间与分辨率短板,中国发展出以“无侦”系列为代表的高性能无人侦察平台,包括无侦-7、无侦-8与无侦-10。其中无侦-7作为亚音速远程侦察机,配备高清光电系统与合成孔径雷达,适用于海上宽域搜索与电子侦察;无侦-10侧重电子战与雷达侦察,在对抗美军战斗群电子防护系统方面具有突出价值;无侦-8则是一款高空高速侦察平台,飞行高度可达30公里以上,速度可达3马赫,能在敌方防空火力圈外执行战场战术侦察任务。这类无人机具备航程远、滞空长、反应快等特点,是实际打击前确认目标、更新坐标的关键手段。

反舰导弹的远程精确打击依赖于弹道飞行过程中对目标不断修正。由于敌舰处于高速移动状态,即使初始坐标准确,数分钟后也可能偏离数公里。因此,在导弹飞行过程中,必须通过数据链实时更新目标坐标。央视节目中展示的作战流程就清晰表明:侦察卫星与无人侦察机不仅负责前期定位,也在导弹飞行过程中与指挥系统保持联动,保障目标信息实时刷新。这种“前出侦察+空天接力+远控修正”的体系,显著提升了远程反舰导弹的命中概率,使其具备真正“跨海打击战斗群”的能力。

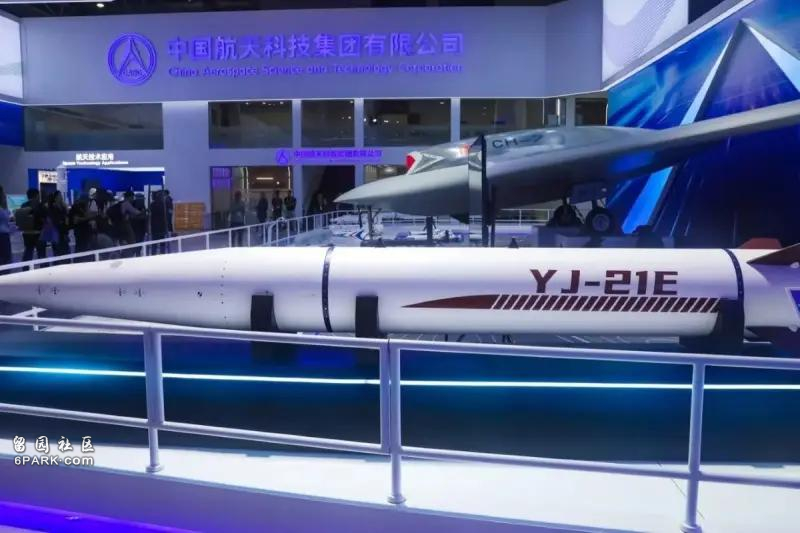

▲鹰击-21

与美军相比,中国的对海侦察体系虽然起步稍晚,但近年在硬件部署与系统整合方面进展神速。特别是随着高分、天波雷达和“无侦”系列的持续优化,中国已初步具备覆盖西太平洋大部分海域的远程监控能力。这一体系的出现,不仅为中国的反舰导弹(如鹰击-21、鹰击-18等)提供了稳定可靠的情报支持,也意味着一旦战时爆发,中国具备在第一时间对西太方向大型舰艇编队实施精确打击的能力。这对于遏制“远岸登陆”或“群岛前置打击”式的战略设想,无疑具有决定性的威慑意义。

央视的这次公开,不仅是对中国军力的一次“无声秀肌肉”,更是对解放军信息化作战能力的现实写照。从天波预警到空天监控再到无人机精确补盲,中国打造的是一套真正“动态闭环”的远程反舰打击系统。可以说,随着侦察系统的愈发完善,未来中国不仅能“看到”每一艘进入西太海域的敌方舰船,也能在需要时“准确地摧毁”它。对海侦察体系不再只是战术工具,更成为维护国家安全战略的中坚支柱。