“14岁女生瞒着父母签约当主播,离职遭高额索赔”事件引发关注后,另有多名未成年主播向媒体求助,称签下了类似合同,担心离职后被起诉。

2021年以来,我国曾出台多项法律法规,对未成年人进入直播行业进行严格规范、限制,但未成年主播离职被高额索赔的案例屡见不鲜。

封面新闻记者从多个未成年主播被高额索赔的法院判例中发现,有多种因素影响合同是否有效、违约金金额认定。

MCN行业资深人士蒋天(化名),向记者揭秘了一些“野蛮生长”的MCN机构的套路,其直言有些机构核心盈利就是索赔违约金。“为规避法律风险,他们的法律团队制定了专业、严苛的合同条款。盲目进入行业的青少年,以及专业知识不足的家长,贸然签约可能被圈起来脱不了身。”

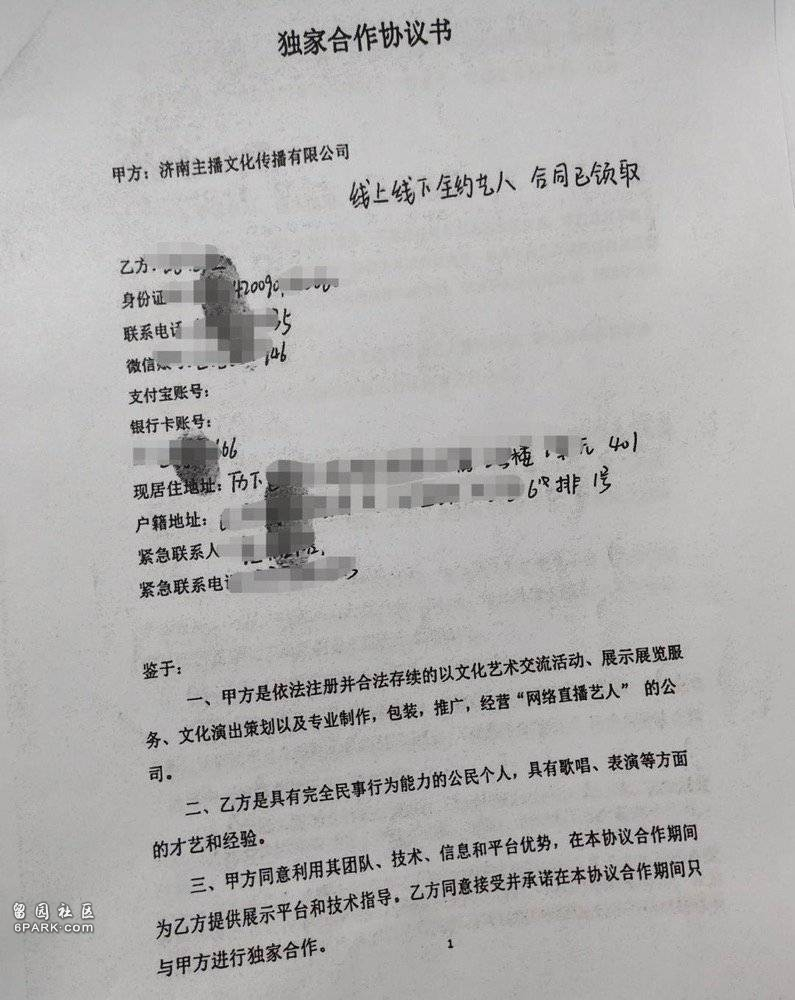

14岁小云与MCN机构签订的合约(受访者供图)

未成年主播被高额索赔屡见不鲜

17岁主播因欠薪跳槽被判赔400万

裁判文书网显示,未成年人签约MCN做主播,离职或发生纠纷后被公司高额索赔的案例屡见不鲜,法院判定结果也各有不同。

广州的两起案件中,17岁、16岁的未成年主播离职被起诉后,均因签约时有监护人签字、合同被判定合法有效而败诉。

上海一名17岁高中生在家长签字同意下成为游戏主播,发生离职纠纷后被起诉索赔200余万元。法院认为,合同虽然有效但存在瑕疵:公司签约未成年在校高中生推广网络游戏,不利于青少年学业和健康成长;直播平台明确禁止18岁以下人员身份认证,主播的账号实际是用监护人身份进行的虚假认证;合同条款中公司应该审慎选择签约对象,协助营造良好的教育环境,生产经营活动中应该提高社会责任感、履行社会职责,促进直播行业正向发展。最终,法院酌情判决高中生赔偿3万元违约金。

还有一些绕过监护人同意的案例。

杭州一名16岁游戏主播,因合作不满意擅自跳槽,被索赔违约金1000万元。辩护律师以未成年签署合约无效申辩,但法院认为,协议签订时被告年满16周岁,且已经能够通过从事游戏解说直播获得报酬满足生活所需,应视为完全民事行为能力人,驳回申辩理由,判定赔偿48万元。

另一名17岁的游戏主播周某,因合作费拖欠纠纷选择跳槽,公司起诉索赔800万元违约金。双方的合约规定,非公司原因导致欠费且逾期时间连续超过6个月的,周某不得擅自解除协议,否则一次性赔偿公司500万元违约金。补充协议中,违约金被上调至2000万元。最终,法院判定周某赔偿400多万元,公司支付拖欠的合作费。

未成年主播的“酬金”(受访者供图)

资深MCN行业人士蒋明(化名)介绍,MCN机构的合同都是经过专业法律团队耗时制定,其中包含繁杂、严格的违约赔偿条款,有些合同有几十页之多,一些不良机构甚至会私自将其中的条款篡改,“别说是未成年人和刚毕业的大学生,即便是有不少社会经验的成年人,不专业、没有警惕性,合同没看完,或者看了也不懂,一旦签字就脱不了身,强行离职就面临几十上百万元的索赔。”

2023年,某知名直播平台陷入涉赌风波,与主播之间产生离职纠纷,引发公众对MCN机构依托合同高额索赔违约金现象的关注。当时媒体报道的案例中,有大量主播是刚毕业的大学生。

这些案例中,有人因心肌炎休学,健康原因导致无法直播,被平台认为直播时长不够而判定违约、索赔;有人面临46页的合同,未发现原定的3年合约期被更改成了16年;有多人因违反合同擅自跳槽,被法院判决赔偿8000万元。

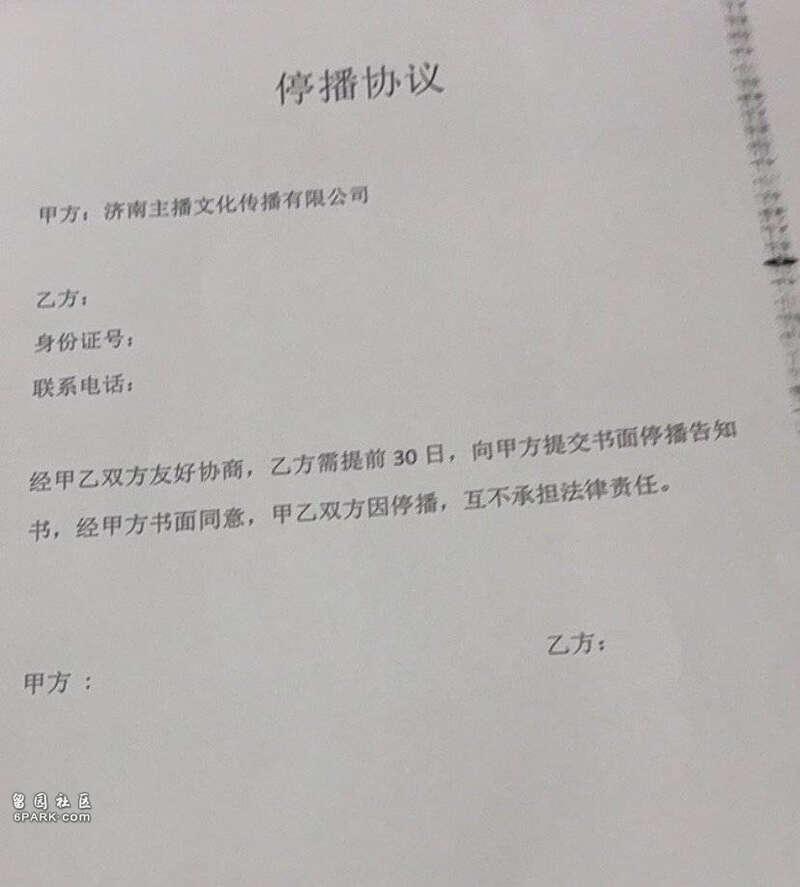

未成年主播被要求签的离职协议(受访者供图)

我国出台多项法规限制未成年人直播

未成年签约是否有效影响判决结果

记者注意到,我国针对未成年人进入直播行业曾出台多项法规进行限制、权益保护。

2021年,国家文旅部出台《网络表演经纪机构管理办法》,规定网络表演经纪机构不得为未满十六周岁的未成年人提供网络表演经纪服务;为十六周岁以上的未成年人提供网络表演经纪服务的,应当对其身份信息进行认证,并经其监护人书面同意。在征询监护人意见时,应当向监护人解释有关网络表演者权利、义务、责任和违约条款并留存相关交流记录。

2022年,国家文旅部、广电总局、网信办等多部门联合出台《关于规范网络直播打赏加强未成年人保护的意见》,要求严控未成年人从事主播:网站平台不得为未满16周岁的未成年人提供网络主播服务,为16至18周岁的未成年人提供网络主播服务的,应当征得监护人同意;对利用所谓“网红儿童”直播谋利的行为加强日常监管,发现违规账号从严处置。

2024年,光明网针对未成年直播乱象发布批评文章称,有些商家为了牟利,无视法律规定,培养并帮助未成年人当主播;还有一些未成年人因过早、过多接触网络,对直播产生兴趣,便想方设法借助家长的实名认证开启网络直播;还有的家长把拍摄、发布涉及未成年人的视频,当成一种成长记录和生活分享;更有个别家长毫无底线,肆意打造“娃娃主播”“网红儿童”借直播谋利。

记者注意到,未成年签约主播离职纠纷中,“未成年”因素,往往是双方对合同是否有效的争辩的焦点。签约的未成年人是否具有完全民事行为能力,随着法律的变化,出现过不同的认定。

2020年,两起16岁主播与MCN的解约纠纷中,两家法院依据《中华人民共和国民法总则》(2021年1月1日废止)“十六周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人”的规定,认定两名主播以往有直播或其他工作经历,能挣钱满足生活所需,应当视为完全民事行为能力人,判定协议有效。

2021年,重庆一名大一新生因直播时长不足、擅自停播,被签约公司起诉索赔6万元。女生称自己未成年且有心理疾病,还需要兼顾学业,无法持续前往公司直播,签约也未告知父母,直播6个月共获得工资3126.6元,要求解除合约。

公司认为,女生从公司获得签约费及每月的直播收入,足以作为其主要生活来源,其成年后仍然继续履行合同,应认定该协议有效。

法院依据新颁布的《中华人民共和国民法典》关于“限制民事行为能力人”的规定,直接判令合同无效,驳回MCN公司诉讼请求。

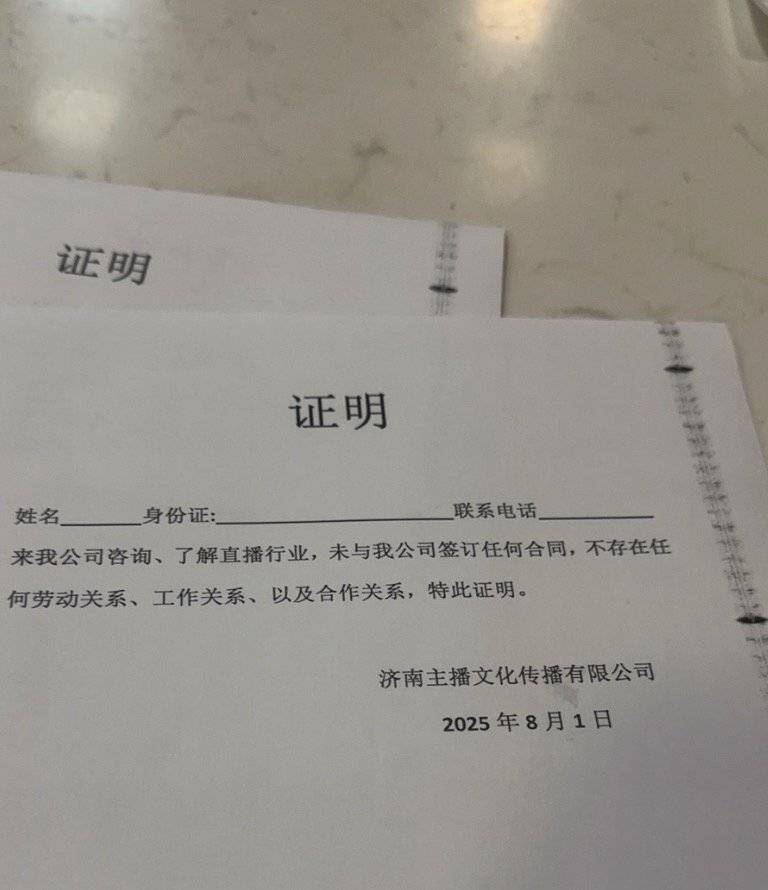

未成年主播被要求签订的离职证明(受访者供图)

MCN“野蛮生长”背后的套路

业内人士:“有些机构核心盈利是索赔违约金”

蒋天介绍,早些年MCN机构“野蛮生长期间,不少机构的核心盈利来源就是违约金索赔,针对对象与是否未成年无关”。

“大量签约主播,通过苛刻的合约先把人圈住,根本不提供什么扶持。一旦签约,每天、每个月都要面临任务量考核,完成不了任务挣不到钱,想走就要赔偿上百万违约金。”蒋天说,很多出不了头的主播,被困在合约里度日如年。

裁判文书网2020年以前的判例中,有机构在合同条款中要求,主播每月有效直播时间不低于150小时,全月无休的话每天要直播5小时,有效时长不足的不发放酬金。

“有些公司要求的时间更长,某一天生病或者有事耽误了,或者开播后有紧急事情处理,有效时间就不够,后边可能每天要直播八九个小时补时长。你代入感受一下,普通人如果每天要直播互动八九个小时,每天要想好在直播间说什么,太难受了。”蒋天说,不少对行业不了解、想冲进来出名挣大钱的人,最终都耗出了抑郁症。

蒋天介绍,随着国家出台一系列法规,MCN机构也在针对性进行风险规避。比如招聘宣传、合同性质、日常管理时的语言表达,都会规避“工资”“考核”这样的字样,用“酬金”“合作费”代替,极力规避劳动关系、雇佣关系、用人关系,将双方限制在基于合同的合作关系。

蒋天提醒,这样的合同除非有明显的违法或者重大瑕疵,一般都会被法院支持,签约前一定要找专业人士咨询。“很多青少年瞒着家长盲目冲进来,还有一些家长实际上法律意识、专业能力也不够,草率签了同意书,最终陷入麻烦,法院折中判罚,赔偿违约金了结。”

蒋天呼吁,青少年和家长对直播行业要保持理性,慎重签订MCN合约,相关部门和平台也需要加强对未成年人进入直播行业的监管。