1前段时间,2022年的一桩旧案引发了不少讨论。

事情发生在北京。41岁的赵女士因病离世,留下好几百万遗产。

由于她父母双亡、未婚未育,又没有立过遗嘱,这笔财产就处于无人继承的状态。

这时,赵女士的叔叔、姑姑、舅舅、阿姨等十多名亲戚跑来,打算分割遗产。

大家都认为自己照顾过小赵,理应得到一份经济回报,但在分割比例上产生了纠纷。

争执不下,闹到对簿公堂。

法院走访后发现,赵女士患有尿毒症,平时生活可以自理。

遇上极端困难的情况,一位开出租的叔叔和社区工作人员会带她去医院看病。

她的病历本里,近亲属一栏填的正是叔叔的名字。

其他亲人也出于情义给过她关怀,比如逢年过节给她发红包;带她出门旅游;在她住院时,提前翘班前去照顾她,等等。

但这种种关怀和法律意义上的抚养行为还是不能画等号。

综合考虑后,法官宣判:

赵女士名下的存款还有丧葬费、抚恤金共计110余万元,由9名亲戚共同继承。

对她照料较多的叔叔分得20%,其他人分10%。

她的房产则依照规定,收归国有,用于公益事业。

这个判例给很多人上了节普法教育课。

他们才意识到,原来《民法典》中有这么条明文规定——

“无人继承又无人受遗赠的遗产,归国家所有,用于公益事业;

死者生前是集体所有制组织成员的,归所在集体所有制组织所有。”

一些人开始不理解了:

“逝者明明还有血亲在世,为什么不把财产留给旁系亲属,让亲戚过得更好?”

而其他网友告诉他们,如果逝者想把钱留给亲戚,大概早就立遗嘱赠予了。

生前不立遗嘱,可能就是当事人根本不想把遗产分给他们。

交给国家处理,算是最优解。

不过,上述这些纯属推测,谁都不知道当事人自己究竟是怎么规划的。

万一是在没来得及立遗嘱的情况下,突发疾病去世呢?

另外我也觉得大家没必要过渡苛责赵女士的亲戚。

人性是复杂的,他们对她的关心是真心的,最后想“分一杯羹”也是真心的。

按照法官的说法,他们给予她的关怀已经超过了法律规定的义务。

24k纯自私的人,是做不到这些事情的。

2

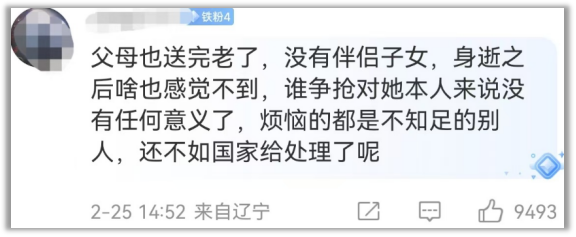

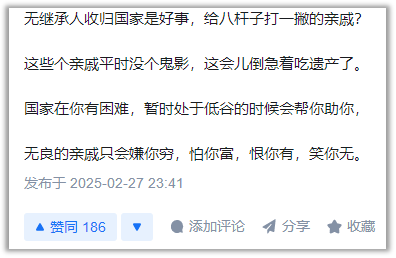

浏览了相关新闻的评论区,我发现真没几个网友愿意把钱留给亲戚。

高赞评论清一色地说着:

“宁可把遗产捐给国家,也不让亲戚捡漏。”

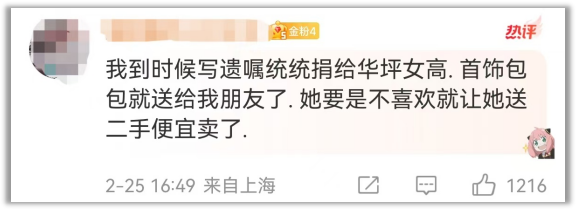

更有个性的朋友,还想着未来把遗产捐给华坪女高。

或者,流浪动物救助中心。

好像大家普遍不太信任亲戚。

当然,这也是社会变迁的缩影。

传统时代,多数人的生活形态是聚族而居。

家族会为个体成长提供支撑,相应地也要求孩子长大成人后,积极回馈家里的七大姑八大姨二大爷。

可如今传统的家族和家族观念早就解体了。

很多人跟亲戚没有生活交集,更别提情感互动了,聚餐的次数弄不好都没有同事之间来得多。

在这个高度原子化的社会里,大家对所谓的“家族责任”越发不屑一顾,不想被亲情绑架,只想自由地定义“传承”,主宰自己的人生和身后事。

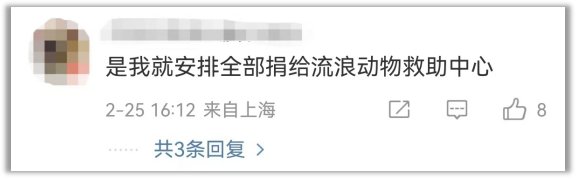

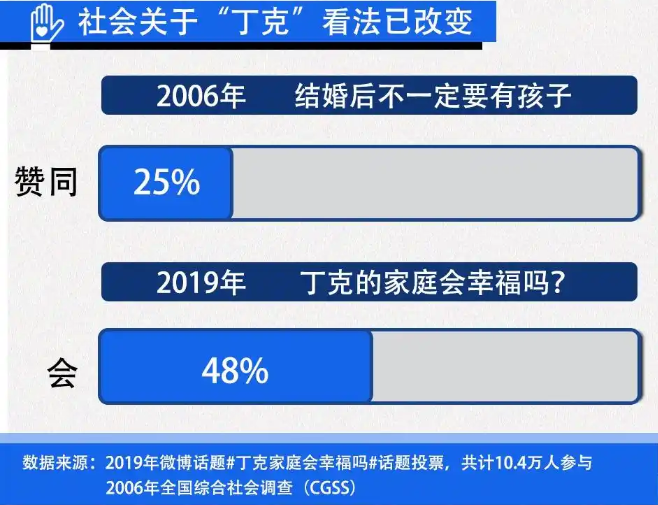

于是,选择“断亲”、“独身”和“丁克”的人越来越多。

未来的某一天,他们中的部分人可能就会选择把自己没花完的财产交给国家。

这也算是一份潜在的经济增量。

3

如何处理民众留下的遗产,不同国家有各自不同的经济考量。

欧洲、美国、日本、韩国等等韩国想到的办法是向高净值人群征收遗产税。

一来,用这笔钱充实公共服务基金,救助需要帮助的人,调解贫富差距。

二来,也用这个方法刺激消费,鼓励大家活着的时候多花钱、多做慈善。

我们国家目前不征收遗产税。

把无主遗产收归国家管理的做法,实际是在代替遗产税发挥社会救济和刺激消费的作用。

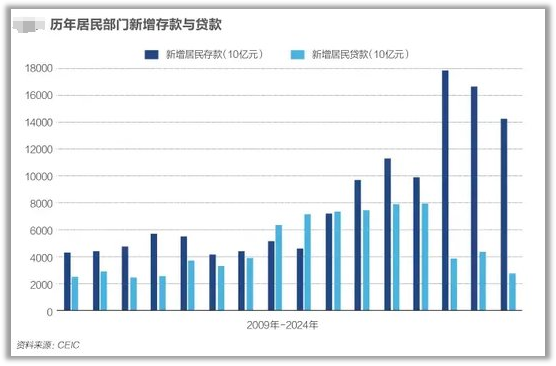

当大家意识到自己存的钱生不带来、死不带去,还可能被充公的时候,肯定会及时行乐,尽可能地花完它。

当然,这些都是理想状态,实际情况远比经济学设计的模型更复杂。

有媒体调查后发现,像赵女士这样留有大笔遗产却没有债务的案例非常罕见。

更常见的故事是:人走了,各种乱七八糟的债还没还完。

这时候,亲戚们大概率都不会登门了。

只能由有关部门帮着逝者处理错综复杂的身后事,一边清点他们留下的无主遗产,一边清算他们留下的各类债券债务。

还会出现的情况是,逝者的继承人主动放弃继承权,把自己从逝者的债务里摘出来。

一位律师接受《中国新闻周刊》采访时,就说过个案例:

“死者的继承人发现死者资不抵债后,决定放弃继承权。

这时,死者的债权人(比如银行)不知道向谁讨债,只能去法院要求指定民政局为遗产管理人。

由民政局作为‘兜底’人,帮死者清算遗产和债务”。

碰上这种事,民政局也挺无奈的。

4

说回赵女士的案例。

有人说,这新闻就像一条催育广告,启示大家:

结不结婚无所谓,还是得生个孩子继承遗产。

反对者却不支持这种观点。理由很简单——

又不是家里有王位,非得找人继承。为了不被“吃绝户”就生孩子的想法,多少有些自私。

而且现实中也会出现独生子女走在父母之前的情况。

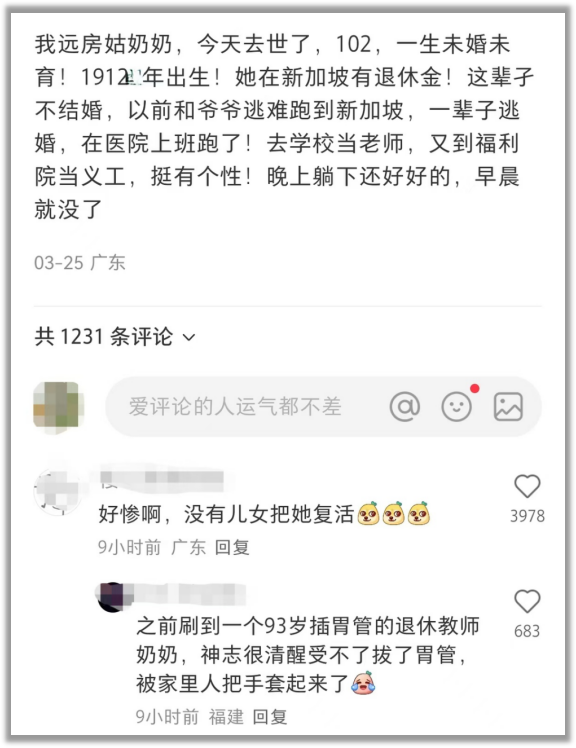

比如,一位生活在上海的葛老伯。

他的独生女在2018年离世,次年,老伴也走了。

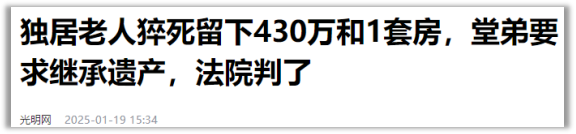

葛老伯自己2022年忽然在家中去世,留下430万元财产和一套两居室。

由于他没立过遗嘱,所以这些资产还是成了无主遗产,最后徐汇区民政局成了他的遗产管理人。

人生无常,不到最后一刻,谁都不知道自己会经历什么。

与其幻想着“养儿防老”“生子继产”,不如期待制度建设能更加完善、细化一点吧。

毕竟,专家和律师不止一次告诉我们:

“最近两年,无主遗产的案子明显在增多,随着社会老龄化程度的加剧,类似案件以后还会增多。

与此同时,虽然《民法典》确立了民政部门在特定情形下担任遗产管理人的职能,但具体怎么履职,怎么管理遗产,目前为止,国家层面还没出台过配套的工作指南。这也给基层的工作人员带来了一些麻烦。”

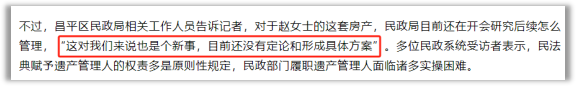

就像赵女士那套房子,虽然归属昌平区民政局管理,但具体怎么管理,民政局还在开会研究中。

《中国新闻周刊》相关报道

《中国新闻周刊》相关报道

除了房产,逝者留下的遗产还可能是汽车。

这时候,让工作人员头大的事情又出现了。

管理车产的第一步是拖车,那么拖车的花费是民政出,还是从逝者的遗产里扣除?

另有一些比房子、车子更难处理的财产。万一逝者留下的是一堆空气币,或者其他虚拟资产,这种该怎么管?

没有细则的话,基层真的难以规范操作。

再有,碰上某些缺德的人,离世前故意欠了一堆债务,所留遗产又不足以抵债,遗产管理人又该怎么应对?

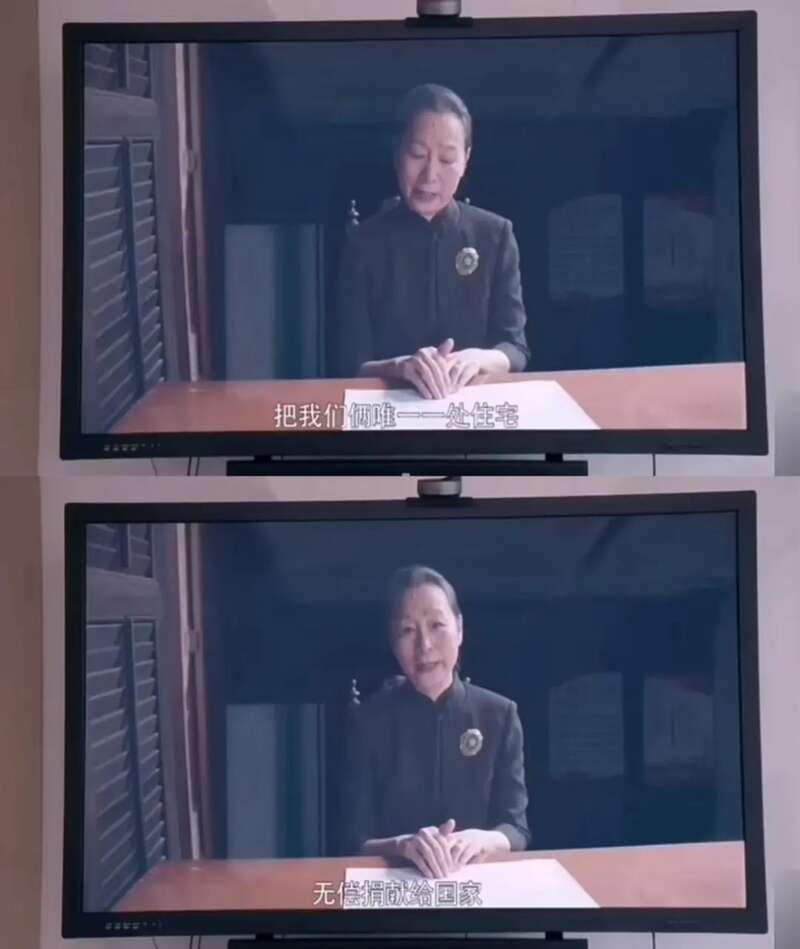

更实际的一个问题,也是独居人士非常关心的一个问题是——如果他们愿意提前把财产无偿捐献给国家,能否得到社区和地方民政更多的帮扶?享受高于社会平均水平的养老关怀?

凡此种种,都值得仔细斟酌。

幸好,老龄化这只灰犀牛还没有彻底打乱我们的生活。

政策还有足够的时间自我完善。

而且,那些自称“不婚不育保平安”的90后00后也都正当壮年。

大家还有充足的时间理顺未来的安排。