上半年经济数据刚刚出炉,我国货物贸易进出口同比增长2.9%。6月,我国进出口整体、出口、进口同比全部实现增长,且增速都在回升。可以看到,面对复杂严峻的国际形势,我国外贸保持了较强韧性,实现了总量增长。谭主通过更长周期的数据对比发现,这背后,是新的国际贸易格局正在逐渐形成。

我们可以从全球主要贸易国的伙伴关系入手,通过贸易网络连接性的变化,观察全球贸易重组的方向。

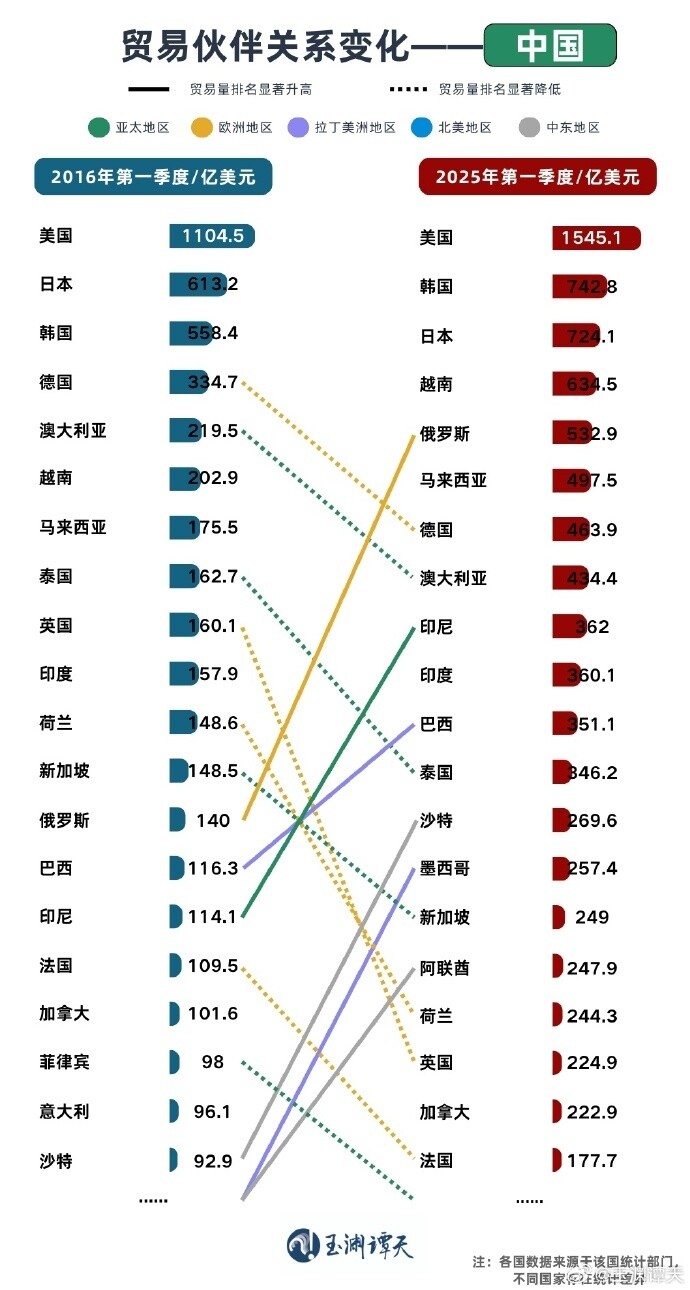

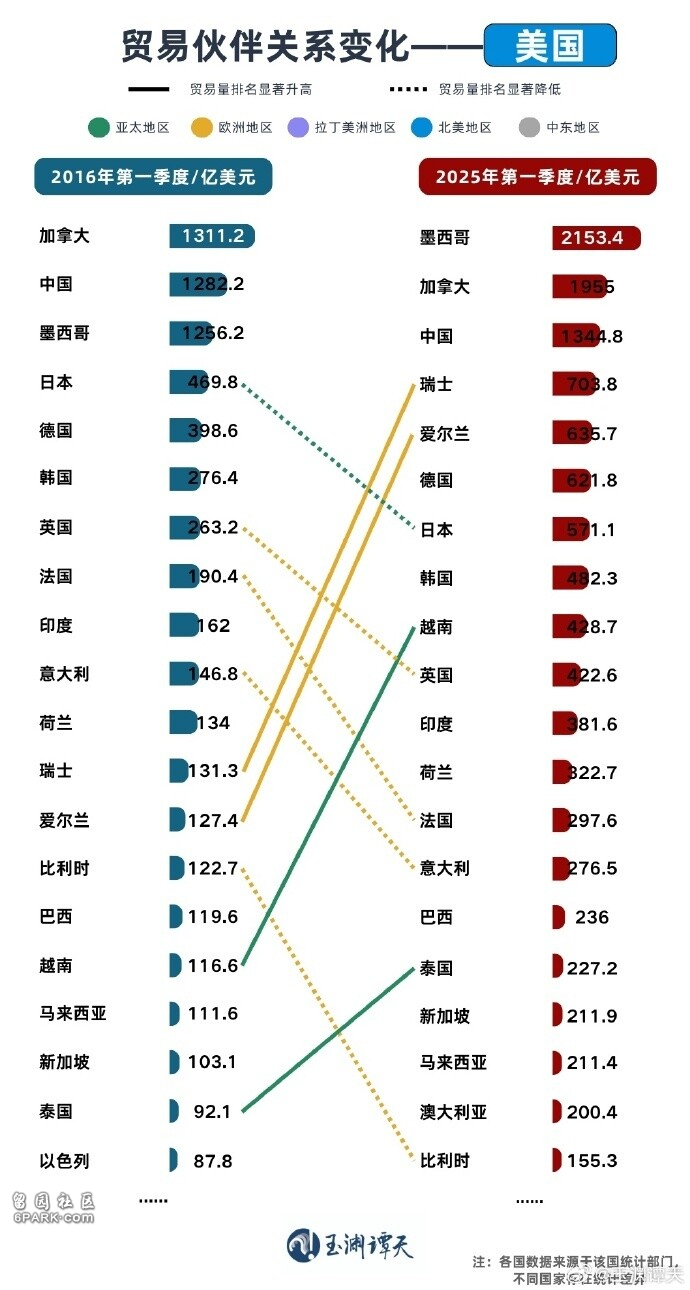

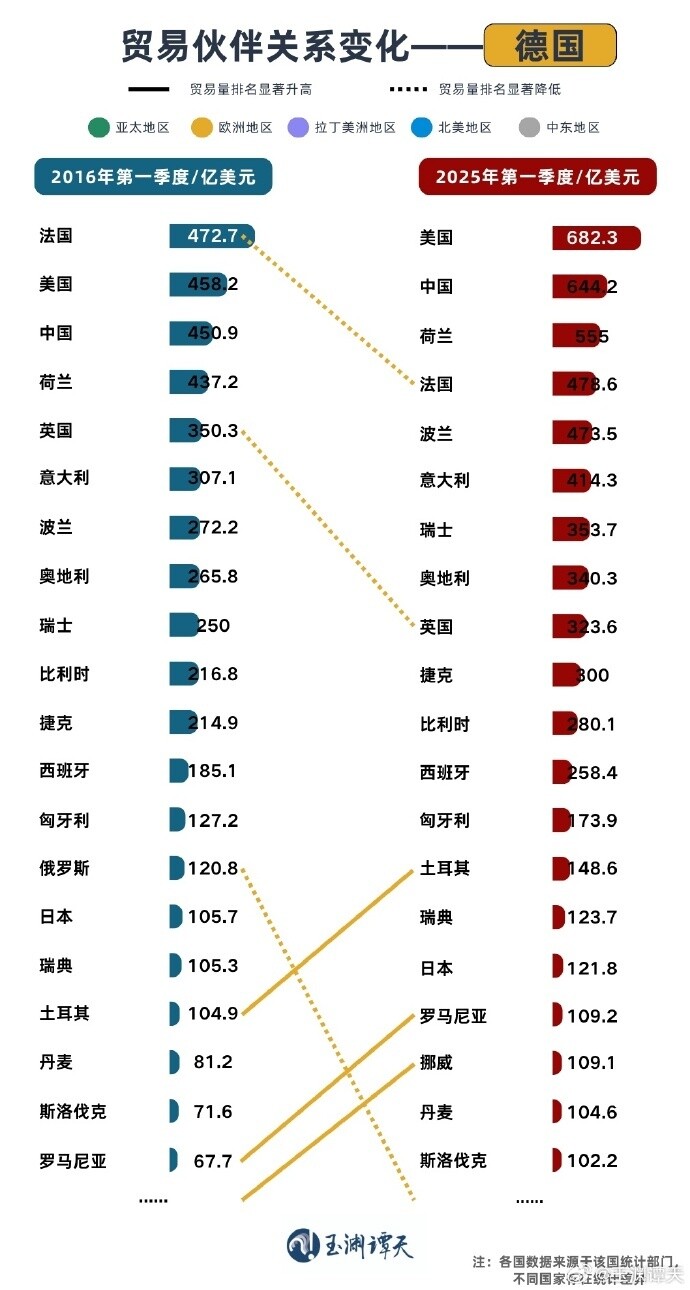

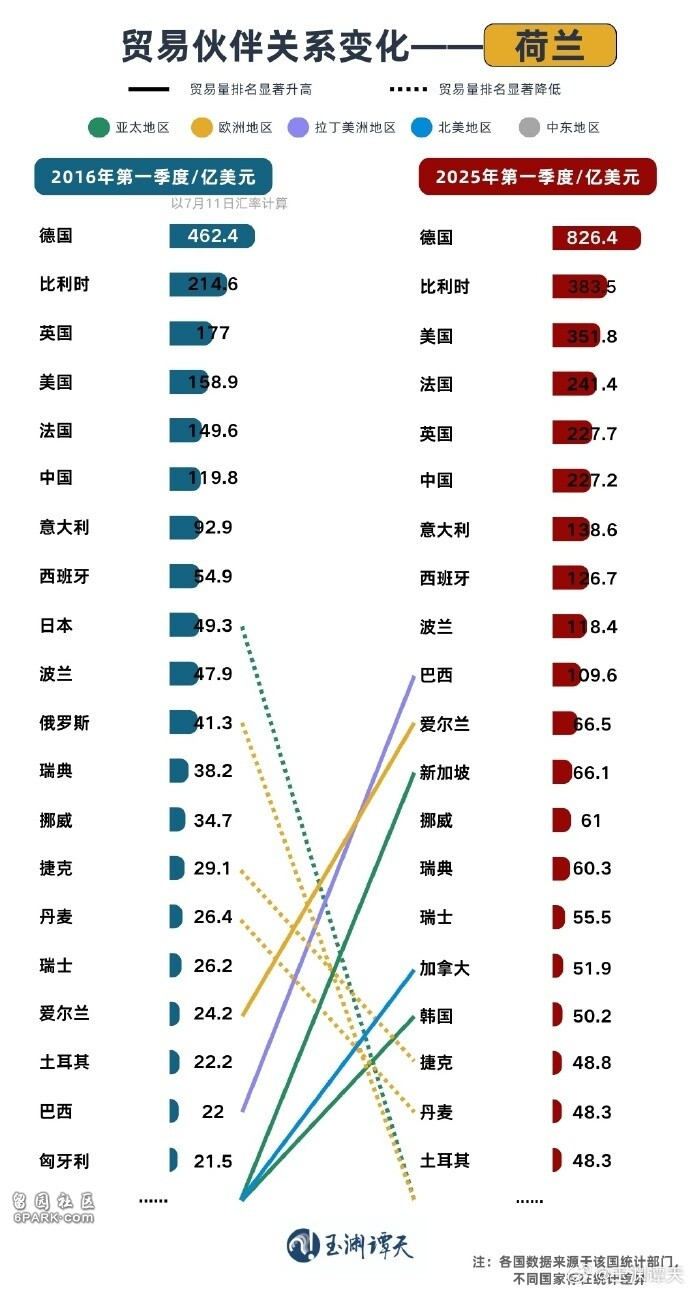

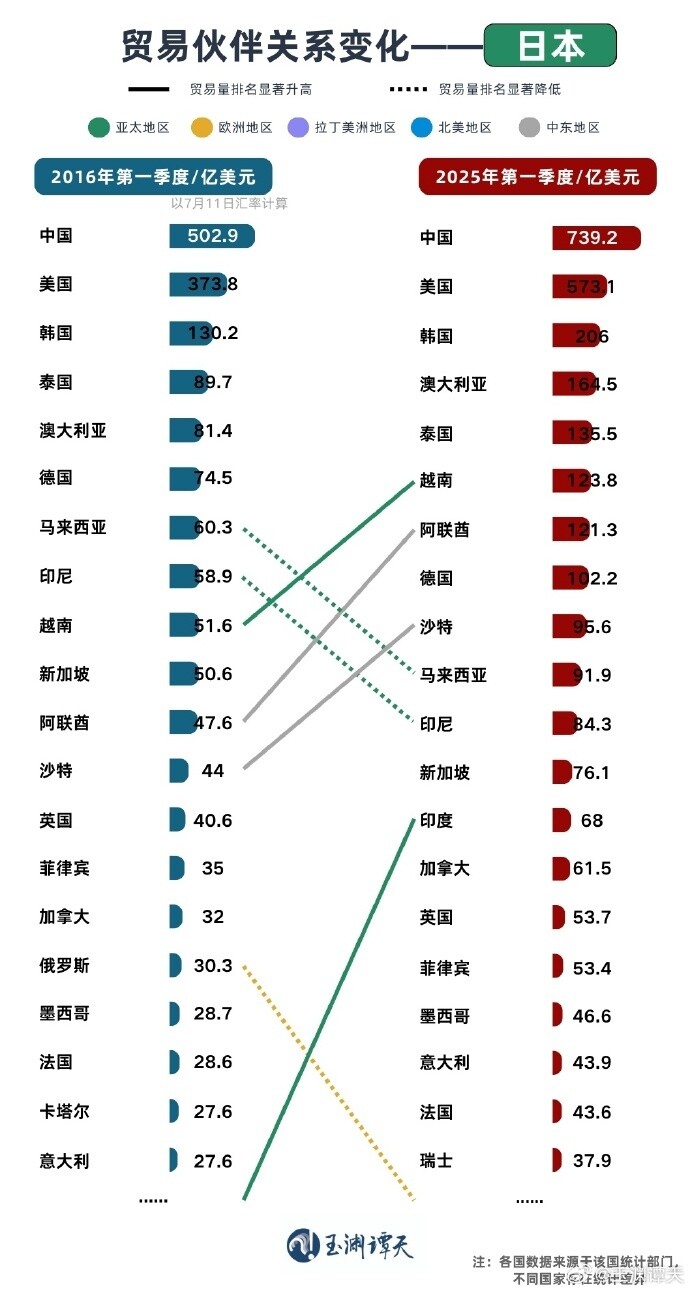

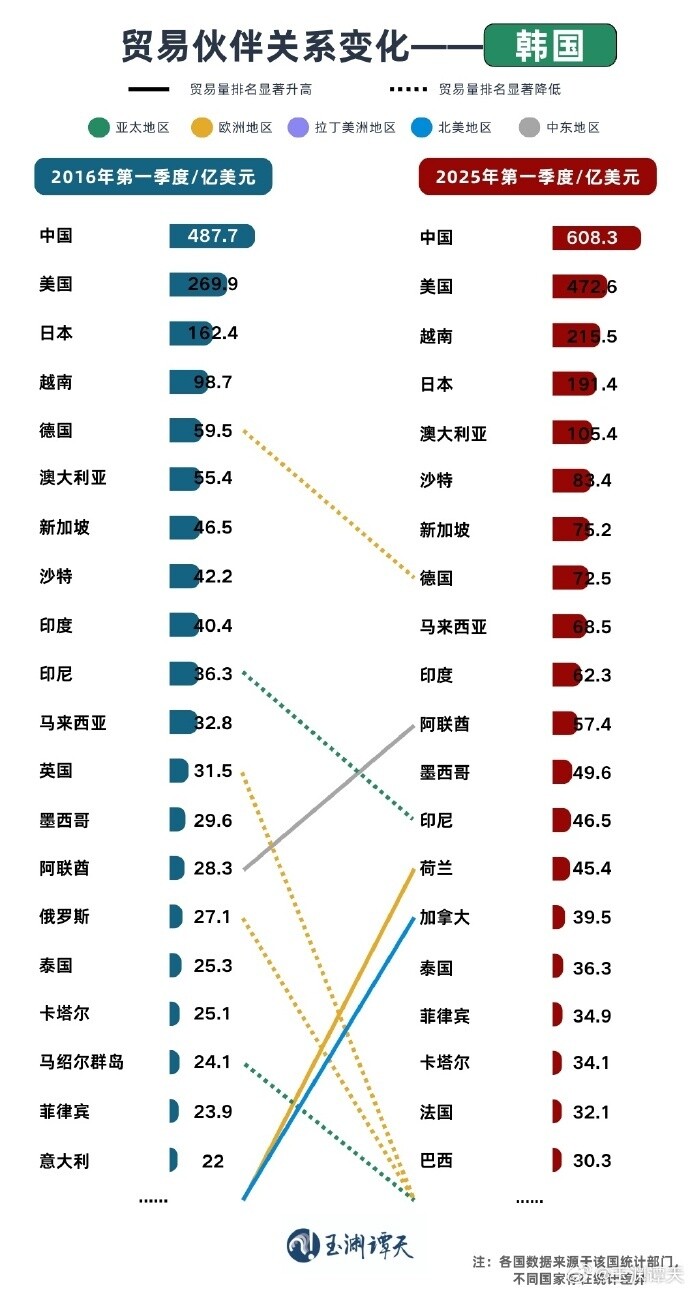

谭主梳理了美国之外全球前五大贸易国——中国、德国、荷兰、日本、韩国的贸易伙伴关系变化。

将对比的坐标,设为今年与2016年(美国陷入贸易保护主义之前),标出了排名变化显著(排名变化大于3)的国家,分别用实线表示上升,虚线表示下降,不同颜色代表不同地区。

一眼看过去,增长的实线颜色不少,许多国家都在寻求新的贸易伙伴,而虚线显示,传统贸易伙伴的相对重要性在下降。国际贸易格局正在变得更加多元。

其中,中国选择的伙伴覆盖了更多地区:

一方面,亚太国家逐渐在中国贸易伙伴中占据主导地位。中国前十大贸易伙伴中,一半以上是亚太国家,包括韩国、日本、越南、马来西亚、印尼和印度等。

另一方面,除了深化亚太区域经济合作,中国还与拉丁美洲、中东等地区的国家建立了更加紧密的联系。相关地区国家在中国贸易伙伴排名中的大幅上升。

相比之下,美国、德国等,变化基本都在它们各自所属的贸易集团内部,体现了其对地缘政治联盟的优先考虑。

比如,美国贸易伙伴的变化,集中在亚太地区的盟友国家和欧洲。德国的变化是单色的,表明其主要贸易伙伴的变化集中在欧洲内部。

这体现了“多元”理念的差异。这种差异,会影响贸易网络的韧性和扩展性。

过去几年,美欧老牌贸易大国以“贸易多元化”为由,欧洲实则抱守“欧洲中心主义”,美国实则推动“近岸外包”等策略。

现实证明,这种做法往往导致贸易网络的不确定性和收缩性增加。

比如,欧洲对中国的技术出口限制了其在亚洲市场的竞争力。美国“近岸外包”因成本上升反而削弱了其供应链效率。

中国的实践,代表了“多元”的另一个方向:

多元化不仅仅是贸易伙伴变化,更是贸易网络的地域广度和合作深度的扩展。

相比于美欧的区域集中,跨区域多元有一个特点是,相关国家不仅参与生产环节,也参与高附加值环节(如研发、技术标准制定)。

区分二者,有一个简单的办法:是在创造价值,还是在瓜分利益?

拿中国与拉美地区的合作来说。

如图中所示,过去十年,拉美地区之于中国贸易地位的提升十分显著。

2024年,中国与拉美贸易额增长至2015年的2倍多。

这个数据背后,中国不仅有效分散了市场风险(这在中国寻求美国农产品进口替代中有所体现),通过参与拉美国家的基础设施建设、技术合作和产业投资,中国帮助拉美国家提升其经济附加值的同时,双方在价值链上的位置也在共同提升。

当前,全球贸易格局正处于一个关键的转折点。美国关税政策的反复无常虽然制造了不确定性,但也促使全球贸易体系加速向真正多元的方向发展。

通过数据分析,我们可以看到,尽管美国仍是全球贸易的重要参与者,但其影响力正在逐渐减弱。发展中国家和新兴经济体,特别是亚洲、拉丁美洲和中东地区,正成为全球贸易新的增长点。

在这一背景下,全球化并未成为绝唱,而是以新的形式重塑着国际贸易格局。

多元化的贸易合作以及国际关系关系的重构,都表明全球贸易体系正在适应新的挑战,并朝着更有韧性和包容性的方向发展。