极目新闻评论员 屈旌央视《财经调查》栏目组接到群众举报,村里投入不少资金建成的新公厕,常年挂着锁、关着门,成了村民口中“只好看不好用”的摆设。记者来到了运城市稷山县进行调查。当地不少村民向记者反映,这两年村里确实新建了公共厕所,看上去干净整洁、设施也全,但村民们却很少使用过,有的公厕一次都没向村民开放过。在这些大门紧锁的崭新公厕不到100米的地方,就是村民们日常还在使用的旱厕,刺鼻的异味扑面而来。当地的村民告诉记者,新建的公共厕所都是不提供日常使用的,只有村里有活动或领导来视察的时候才会开放。

崭新的公厕不开放

村民依然在使用旱厕

表面光鲜的公厕,成了应付检查的道具、装点门面的盆景。村民捂着鼻子上旱厕时,心里装的是对政策的失望;领导视察时看到的“厕改成果”,不过是精心排练的假象。民心是杆秤,称得出哪些是真心实意,哪些是虚情假意。当惠民工程沦为“面子工程”,政策善意就会被消解,干部与群众之间的距离只会越拉越远。

好端端的新公厕为啥成了摆设?根源在于“一阵风”式的治理思维,“只唯上不唯实”的错误政绩观。不少地方搞“厕改”像打运动战,锣鼓喧天建起来,偃旗息鼓不管了。建公厕前,没人琢磨地点、条件是否适合,以后谁来打扫、谁来维护;竣工后,水费电费,日常管护成了烫手山芋。经济薄弱的村子扛不住这样的持续投入,“建得起养不起”成了常态,崭新的公厕只能“铁将军把门”,沦为装点成绩单的“展品”。

可叹的是,这样的荒唐事,早已不是新鲜事。有的村子建了感应冲水、大理石洗手台的高级公厕,却因为缺水连供水管道都没接入;有的地方的厕所设计有欠缺,管道冬天易冻住,化粪池太小,村民还得花钱用泵抽粪或自己动手掏粪。各种报道翻一翻,全是相似的剧本:重建设轻管理,重表面轻实效,重检查轻民生。

公厕虽小却连着大民生。农村建公厕,本是为了改陋习、优环境、暖民心,是提升乡村文明的关键一步。花大钱建起来的新公厕不能用,投入的资金打了水漂,耗费的人力成了虚功,本应惠民利民的好事,变成了浪费民脂民膏的“糊涂账”。惠民工程若沦为“打卡景点”,比不建更伤害群众感情,更透支老百姓的信任。

要治好这反复发作,久治不愈的“公厕病”,得下猛药。首先就得扭转观念,把“群众满意”当坐标,别让“上级检查”成指挥棒。建立“建管用”全链条考核机制,把账算明白再动手,将运营维护纳入政绩评估;要推行“以奖代补”模式,不能建了就给补贴,要对运营良好的公厕给予资金倾斜;村里要加强对公厕的日常管理维护,让村民参与进来,共同守护公共环境,有条件的村庄也可以引入社会资本参与,探索市场化运营路径。最重要的是,要树立“宁可不建不可滥建”的务实理念,把每一分民生投入都花在刀刃上。

民生工程,不怕小就怕虚。一把锁能锁住厕所门,却锁不住群众的眼睛和嘴巴。少搞些“看得见”的花架子,多做些“用得上”的实在事,才能让政策落地生根,让民心热起来。毕竟,建是责任,管是良心,群众的满意才是最好的政绩。

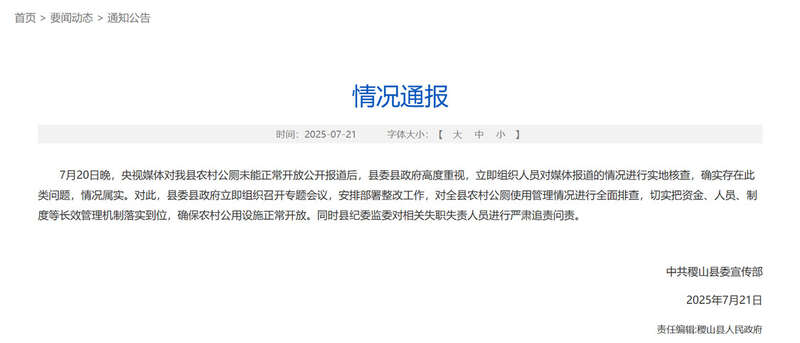

官方通报“农村新公厕只能看不能用”

7月21日,稷山县委宣传部通报:7月20日晚,央视媒体对我县农村公厕未能正常开放公开报道后,县委县政府高度重视,立即组织人员对媒体报道的情况进行实地核查,确实存在此类问题,情况属实。对此,县委县政府立即组织召开专题会议,安排部署整改工作,对全县农村公厕使用管理情况进行全面排查,切实把资金、人员、制度等长效管理机制落实到位,确保农村公用设施正常开放。同时县纪委监委对相关失职失责人员进行严肃追责问责。

此前报道:《“嫌弃村民素质低、领导视察才开门”!农村新公厕只能看不能用?》

《财经调查》栏目组接到群众举报,村里投入不少资金建成的新公厕常年挂着锁、关着门,成了村民口中“只好看不好用”的摆设。一边是崭新的公厕“铁将军把门”,一边是村民无奈继续使用“脏乱差”的老旧旱厕,建好的公厕为何长期大门紧闭?

新厕锁门 旧厕熏人

稷山县农村出现高标准公厕“建而不用”的怪事

部分群众给《财经调查》栏目提供的视频画面中,有的公厕外观设计精巧,选址也贴近村民日常活动区域,单从规划上看,确实考虑了便民需求。

可就是这些本应常年开放、随时能用的公共设施,却被长期锁着门、闲置着,当地村民们只能看,不能用。

公共厕所的建设与管理,看似小事,却直接关系着群众的身体健康、乡村的环境卫生,更连着老百姓的生活品质。

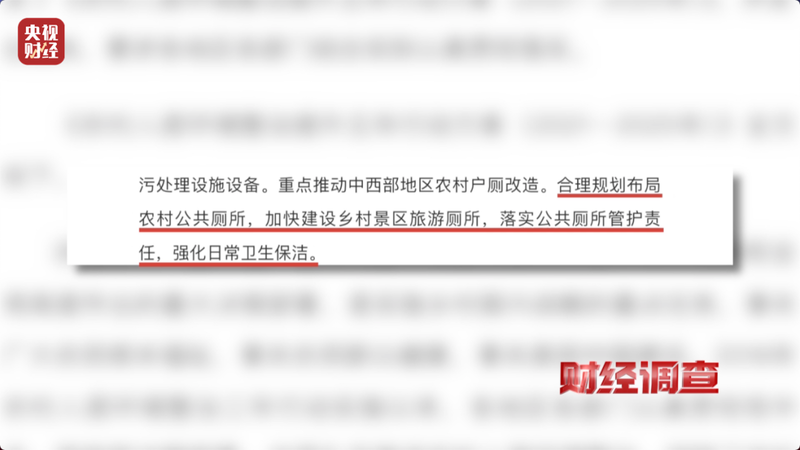

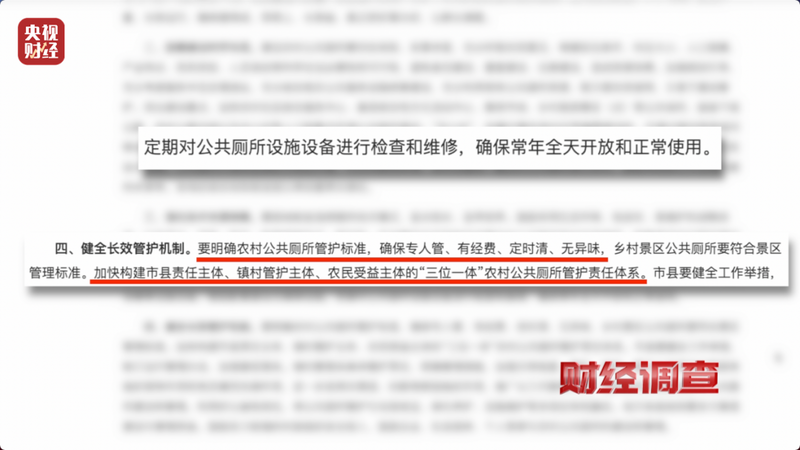

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》中就明确要求:“合理规划布局农村公共厕所,加快建设乡村景区旅游厕所,落实公共厕所管护责任,强化日常卫生保洁”。

这些年,农村公厕建设确实有了明显的成效,不少村子里,干净整洁、设施齐全的新公厕取代了过去的“脏乱差”。但部分群众举报的“建而不用”“建后失管”是不是真的存在?原因究竟是什么?

带着这些疑问,记者来到了运城市稷山县进行调查。当地不少村民向记者反映,这两年村里确实新建了公共厕所,看上去干净整洁、设施也挺全,但村民们却很少使用过,有的公厕甚至一次都没向村民开放过。

顺着村民的指引,记者看到了这些新建的公厕。而在这些大门紧锁的崭新公厕不到100米的地方,旱厕刺鼻的异味扑面而来。当地的村民告诉记者,新建的公共厕所都是不提供日常使用的,只有村里有活动或领导来视察的时候才会开放。

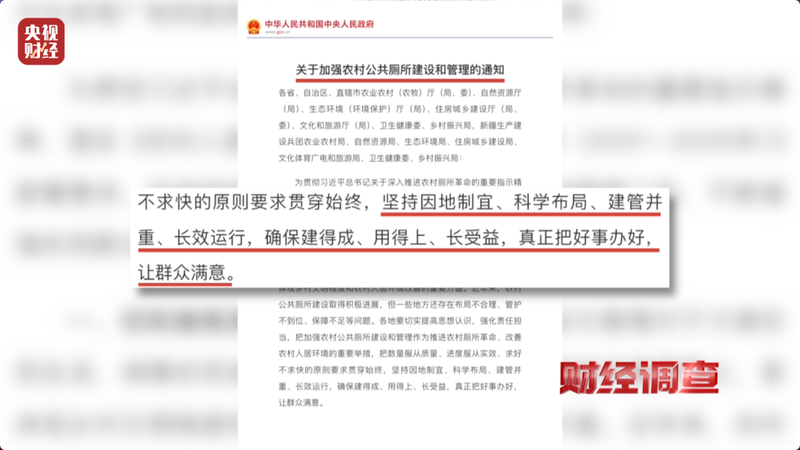

根据2022年8月,农业农村部等七部门联合印发的《关于加强农村公共厕所建设和管理的通知》中要求的“用得上、长受益”,如今却出现了“建而不用”的怪事。

记者看到,新公厕装修明亮整洁,清洁工具一应俱全,墙上还贴着公厕日常管理制度,内容清晰明了。

有的公厕地面还留着脚印,一些日用品也能看出曾被使用过的痕迹。这些公厕明显是被启用过。

吉家庄村高标准公厕“择活动日”供村民使用

为省却清扫之烦让惠民工程变摆设

今年1月,山西运城稷山县的“稷山融媒”新媒体公众号专门发布过一段关于当地乡村建设的视频,其中专门拍到了当地新建的公共厕所大门敞开,意味着公厕已经建成并且可以正常使用。

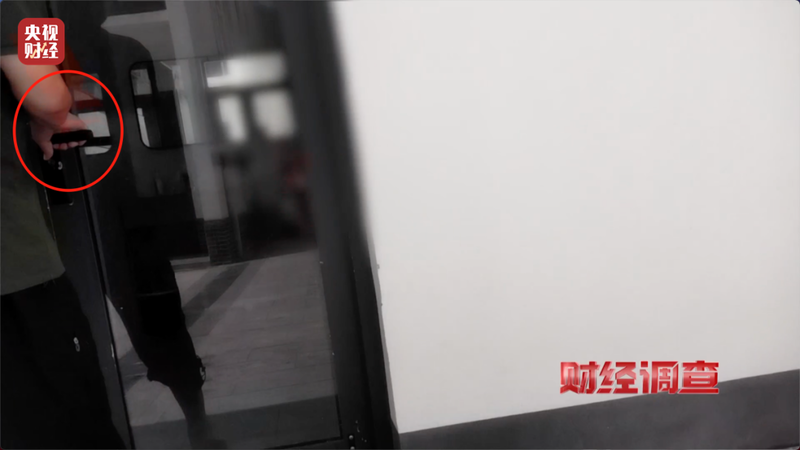

但当记者来到当地时却看到,厕所的大门紧闭,根本没有正常开放使用。

吉家庄村作为运城稷山县的示范村和未来乡村建设项目的试点,正努力推进基础设施的改造升级,提升乡村建设水平。

当记者来到吉家庄村党群服务中心,提及新建的公共厕所时,工作人员热情地向记者介绍了他们高标准建设的公厕,还提议带记者到现场亲自感受。

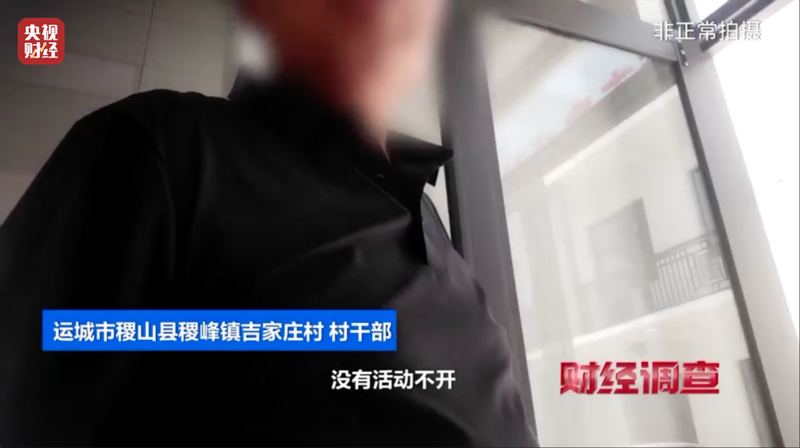

记者注意到,新建成的这个农村公共厕所,各项设施配置完善,厕所也都能正常使用。但是这个公共厕所日常并不会开放,只有当村子里有活动的时候才会开门给村民使用。

根据《关于加强农村公共厕所建设和管理的通知》的要求,农村公共厕所要确保专人管、有经费、定时清、无异味。

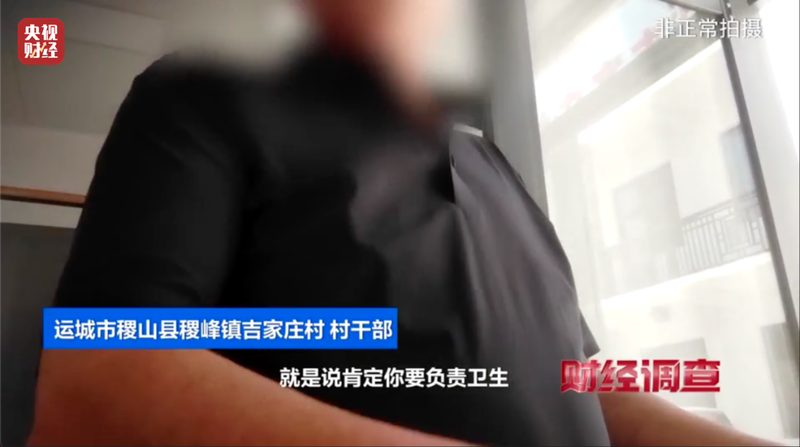

但吉家庄村委会的工作人员却明确告诉记者,之所以平时关闭厕所,只是为了省却日常清理的麻烦。如果记者需要使用厕所,后面的清理打扫工作得由记者自己负责。

政府斥资建的便民公厕大门紧锁

稷山县农业农村局、吉家庄村村委会面对质疑言行不一

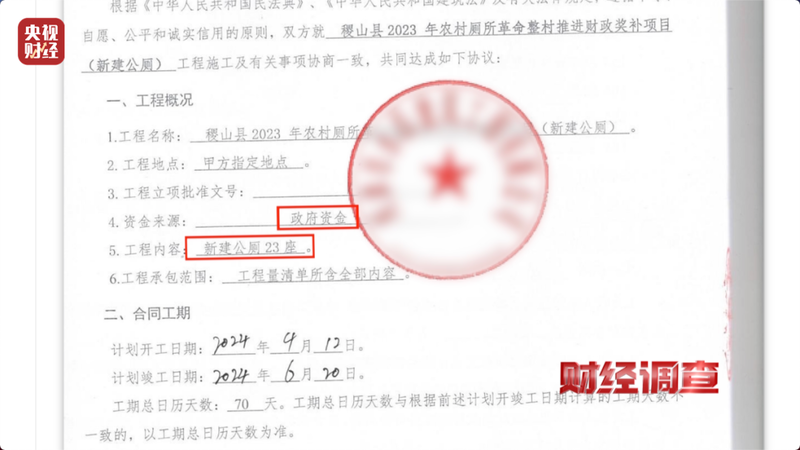

记者在“政府购买服务信息平台”上查到,“稷山县2023年农村厕所革命整村推进财政奖补项目(新建公厕)合同公告”显示,采购人为稷山县农业农村局,合同金额230.28万元,计划新建23座公厕,资金来源于政府资金。

于是记者来到运城市稷山县农业农村局,想找到这23座公厕究竟建在了哪些村子,却没有得到明确的答复。无奈之下,记者只能在稷山县多个村镇进行实地走访。在稷山县太阳乡东里村党群服务中心附近,有一座建成后从未开放的公厕。工作人员确认,这座公厕同样属于去年新建的23座之一。

村委会工作人员告诉记者,尽管这座公厕去年就已经建成了,但始终都没有对外开放,村民日常仍在使用露天旱厕。

当记者提出打开新建公共厕所的要求时,工作人员以没有钥匙为由拒绝了。

这座公厕内全新的设备一应俱全,但因为使用公厕会产生不少费用,又担心村民素质不高带来维护难题,所以村里继续让村民使用老旧旱厕。

类似的情况也发生在西里村、白池村、贾峪村、邢家庄村。一座座新建的农村公共厕所,全都大门紧锁,无法使用。

记者联系了稷山县农业农村局,工作人员向记者表示,如果不是维修,厕所一定会对外开放。然而记者前往吉家庄村三次,公共厕所均被锁上,无法打开。

记者拨通吉家庄村村委的电话,村委表示公厕已经打开,可以使用。

电话里满口答应,但在记者实地调查期间,公共厕所一直是大门紧锁,拒绝村民们正常使用。在记者离开稷山县时,一座座财政资金建设起来的农村公共厕所,依旧只能被观看和参观,村民们依旧使用着原来的旱厕。