近期,哥伦比亚大学与布朗大学与特朗普政府达成协议,同意交出历年招生数据,包括所有申请者的标准化考试成绩、GPA与种族信息。这一“换资金保合规”的和解协议,表面上回应的是校园反犹争议,实则成为特朗普政府加速“去种族化招生”的关键突破口。数据透明化的背后,是对大学招生自主权与多元机制的正面冲击。此举不仅将重塑美国高校“公平录取”的定义,也让包括中国学生在内的国际申请者面临全新的挑战。

根据《纽约时报》披露的和解细节,哥伦比亚大学与布朗大学已同意向政府提交如下招生数据:

所有申请者的SAT/ACT成绩与GPA

种族、肤色信息

是否被录取

这远超以往高校在合规中需披露的信息,首次构成“全面申请数据+种族分布”的集中报送机制。

更关键的是,两校均被要求“维持基于成绩的招生政策”,并明确不得使用任何“种族代理指标”进行倾斜。这不仅包括地理区域、社会经济背景、文化适应能力等传统“软项”,甚至连“人生经历陈述”都被特朗普政府视为潜在的“变相种族加分”。

司法部还强调,未来所有高校不得以“提高多样性”为理由弱化标准化考试或调整招生策略,否则即构成违法。

特朗普政府高调宣传此次胜利,不仅因为罚金到账,更因为“掌控数据”意味着掌控未来。

教育部长琳达·麦克马洪在布朗协议公布时表态:“学生将依据成绩被录取,而不是种族或性别。”

美国教育部长琳达·麦克马洪

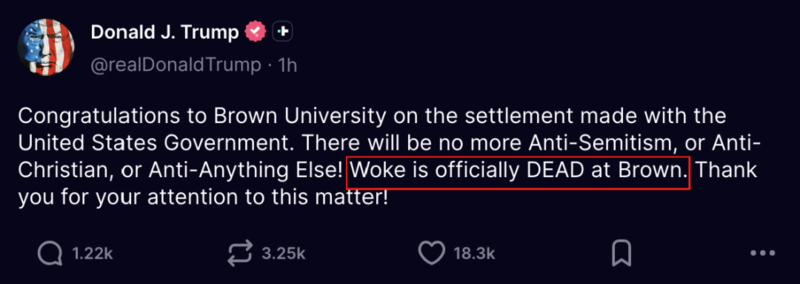

特朗普本人在Truth Social发文称:“Woke在布朗大学正式死亡。”

这一政策路径背后,是特朗普政府推动“成绩至上”“身份中立”的教育理念,试图消除所有形式的“正向平权”。根据司法部最新解释,即使是“地理多样性”“第一代大学生”这类表面中立的指标,一旦被证明有助于特定种族,就可能违反法律。

这意味着,美国大学长期用于实现多元化的“非种族性”工具也正面临合法性动摇。

在2023年最高法院裁决与政策收紧的影响下,哥伦比亚与布朗的招生结构已发生肉眼可见的变化:

哥伦比亚大学:2024年新生中,亚裔比例从30%跃升至39%,黑人比例则从20%下降至12%。

布朗大学:2024年白人和亚裔入学人数增长,黑人与西语裔学生占比明显下滑。

尽管这些趋势尚无法断言与“放弃种族考量”直接相关,但不少法学专家已发出警告:“透明化”与“合法化”结合,可能使高校在实际操作中更趋保守,从而间接抑制多样性。

哥伦比亚大学虽然仍保留“可选提交考试成绩”(test-optional)机制,但其匿名数据提交要求仍将暴露录取结构。布朗大学更已恢复强制提交考试成绩。

在种族透明化与政策监管升级的大背景下,中国留学生所面临的挑战尤为突出:

1.签证门槛提升,申请流程受阻2025年5月,美国国务卿马可·卢比奥宣布,将积极撤销部分中国学生签证,并加强对中国申请者的背景审查与院校审核程序。相关政策被视为与高科技、国家安全相关的延伸监管,影响面正在扩大。突发!美国务卿卢比奥:“狠狠吊销中国学生签证”!中国留学生何去何从?

2.硬性指标比重上升,“故事加分”空间被压缩在招生标准“硬化”趋势下,GPA、SAT等量化指标的重要性进一步提升,而以往中国学生常用的“项目经历”“社会服务”“文化身份”策略,其有效性在逐渐减弱。申请人若没有竞争性分数,将更难获得常春藤类院校录取。

3.美国吸引力下降,部分中国学生“转向”英国与加拿大NAFSA数据显示,美国国际生新生数量自2024年以来已有明显下滑,政策不确定性成为主要阻力之一。与此同时,英国、加拿大、澳大利亚等国家则通过签证便利化、奖学金项目等方式加强对中国学生的吸引力。

哥大与布朗的“数据妥协”只是开端,更多高校可能正面临同类调查或政策施压。在“成绩至上”与“身份透明”合流之下,美国高等教育正在经历一次系统性调整——它不再强调“谁需要机会”,而更强调“谁分数更高”。

对于有志留美的中国学生而言,短期内必须重新评估申请策略:

提前规划标准化考试节奏,提升硬实力;

关注政策导向与签证变化,选择更稳妥的留学路径;

拓展目标国家与院校组合,提升整体抗风险能力。

美国仍是全球教育资源最丰富的国家之一,但“公平”与“可达性”的定义,正在被重新书写。