大家好,我是Serena,在美国的南加大USC生物读大一。

曾有斯坦福教授说过,我们这代人有一个共同点就是「代管人生」,在父母们细致筹划下,走上一条被人安排的人生之路。

举个例子,我不少同学高三暑假就找了求职机构,还没来得及享受大学生活就开始用倒推思维规划着下一步。很多人都知道这是一条捷径,别人都在用,你不走仿佛就亏了。

但我总觉得哪儿不对:

这样的人生就像「外包」给了父母和老师们,我们只需要跟随指引就行,排除所有的不确定性。

尤其当我上着一年花费近10万美金的大学,却发现同学们很少去用校园资源,比如学校经常有很多顶级生物教授的演讲,但是出席的中国学生却很少,这也让我开始意识到:

「外包」这条看似走了捷径的路,是不是反倒让我们走了更长的弯路呢?

■很喜欢在被书围绕的座位里构思论文

最迷茫的大一常有人问我大学和高中的区别,可以用五个字来形容:确定性的消逝。

萨特曾说人是「被判定为自由的」,这份自由伴随着责任,也常常让人感到无所适从,大学就是这样一个充满着可能性的地方,却让人感觉被浪潮推着走且不知所措。

为此,一开始,我也会依赖于外界的评价来做出选择:

我有考虑过跟着就业模版开始参加career fair和求职讲座,但我甚至不清楚是否对这个行业感兴趣;选课时即使兴趣优先,我也会控制不住地想哪些课更「有用」;申请社团时也总会考虑这份经历是否可以写进简历。

在这样的思维模式下,我很容易陷入思考一个选择是否是「应该的」,而也会把「我想要」放在优先级低一点的位置。

或许优先功利性的原因在于认知捷径的诱惑性——依赖外界标准和指引可以大幅降低决策的能量消耗,因此在心理上也能比较省力。

■出实验室时看到人们行色匆匆

考虑到大学又是一个新的环境,我会本能地通过观察他人来评估自己,强化对外部环境的依赖。

而当环境开始强调功利性目标时——求职、升学等——我会逐渐将外部标准认为是自己的意愿。

为了缓解这样的不确定性,往往一个可以遵循的模版会提供短期的安全感。或许,这是为什么「外包」的选项会那么有吸引力,让人无意识想要遵从。

而按部就班地开始规划时,我心里会有一种虚无缥缈的踏实感,但又有一种不可言说的不安感。

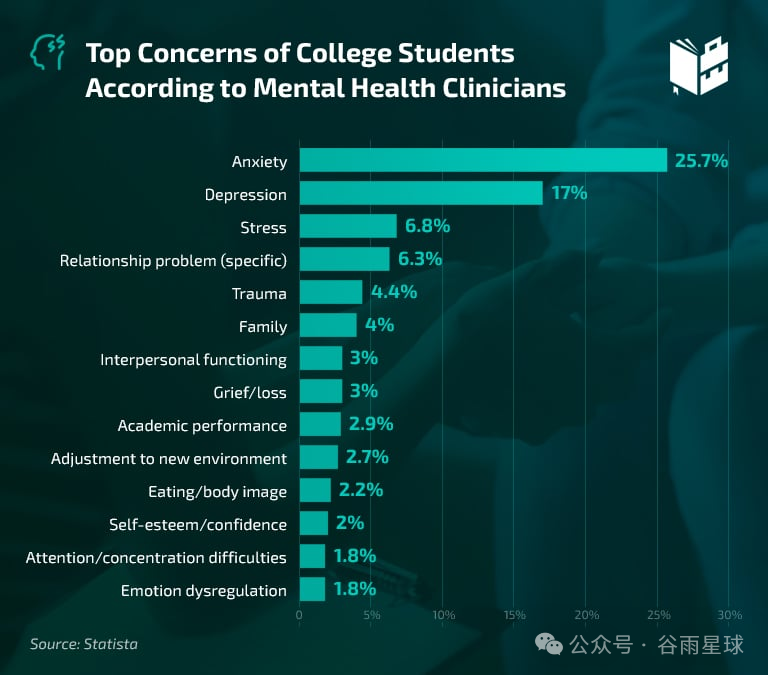

■刚进入大学时,焦虑、迷茫、不确定感是大多数学生都会经历的

另一方面,建立自己的价值体系并非易事,需要反复试错和调整。

尤其当身边人似乎都目标明确、步伐坚定时,这种自我探索更容易被焦虑笼罩,仿佛犹豫的每一瞬间都是浪费。这种紧迫感常常让人放弃寻找自己的节奏,选择被「外包」。

在我纠结于兴趣和现实(虽然它们并不需要冲突)及未来规划时,这样停滞的状态偶然在一节写作课中找到答案。

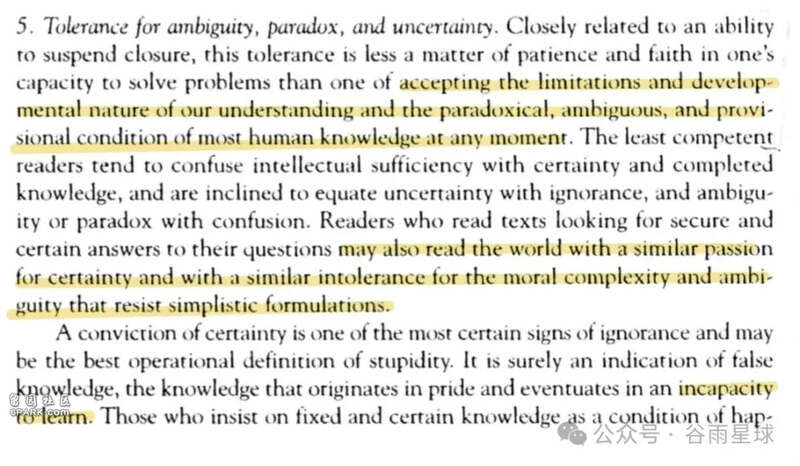

那是一节在讲close reading的课,我的教授告诉我们对待文本内容要有能接受不确定性的能力:不过多预设它的目的或意义,而是去阅读文本内容本身。

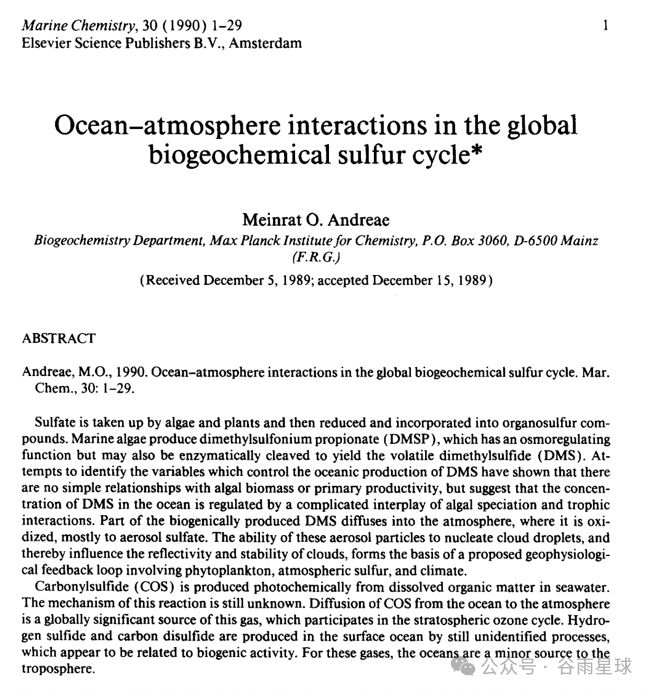

■课堂阅读原文:无法接受模糊性和不确定性是一种incapacity to learn

而就如阅读文本内容时不应带有太多预设,人生体验也是如此。

诚然,前人的经验和他人的帮助可以让我们提高效率,现成的模版让我们不必从头摸索。但问题在于,过度将规划和决策外包出去时,即使我们减少了选择的迷茫和痛苦,但我们是否也失去了成长的机会?

当每件事被过早地贴上「有用」或「无用」的判断时,是否也错过了体验本身的价值?

意识到我需要学会接受不可避免的模糊性与不确定性时,我长舒一口气——并没有无效的尝试,也没有浪费的时间,我可以从任何尝试学到新的知识。

而再退一步想,大学本身便是为了学习而创立的,有着丰富的资源和几年专门为了学习而空出来的时间。

我主动找到了资源

于是,我放下了病急乱投医的心态。

我相信我的状况他人必定也经历过,而作为教授,他们绝对有心得可以分享。而在我问及我Comparative Literature的教授对新生有何建议时,他说:

找到让你快乐的事(Find what makes you happy).

这句话说起来简单,做起来难。快乐没有任何模版,而且只有每个人自己才能知道什么事是自己真正喜欢和享受的。

我意识到人对自己的认知并不仅仅是思考出来的,而人生目标也是一样。对自我的认知需要通过一步步的实践与尝试来拓宽与验证,无法由他人的经验拼凑而成。

因为没有固定的目标,也就没有了「有必要/没必要」的区分,更没有完全成功或失败的概念——因为无论如何,我都在学习。

一下子世界向我敞开了。

■喜欢在教授办公室门口的草坪上读书

虽然主修生物,我也同样很喜欢人文社科。于是我选择加入了在读写上更具挑战性的小班Thematic Option文理项目,替代了本科常规的通识课要求。

大一时,我常常熬夜阅读第二天比较文学和哲学课的文本(熬夜不可取)。我也在写作研讨会上分析《等待戈多》里非线性的时间与记忆的联系,在图书馆里读着伍尔夫的Mrs. Dalloway与弗洛伊德思考美的意义。

这些或许并不能为我就业或专业做任何事,但阅读这些文本和与同学教授们讨论本身就是有趣且有意义的。

有时也会联想到很多其他方面:量子物理中的关联性与结构主义有异曲同工之妙,而微生物实验中突变的相似性又让我和教授一致认为这是麦克白里女巫不可改变的预言,哲学探讨本身也会帮助我理解自我与世界。

同样因为兴趣使然,我加入了加上我仅有两个人的读书会,每周和一位精通文史哲的学长阅读莎士比亚。

我也决定重拾之前学过的大提琴,被音乐慰藉的同时也认识了同样的跨领域的同好和音乐学院乐于助人的老师们和系主任。

■学校借给我的一把超漂亮且音色很美的大提琴

而对于我的专业生物,我发现当我遵从好奇心与兴趣时,惊喜总是不期而至。

我偶尔会去找教授们聊天,了解他们的人生阅历以及讨论学科知识的延伸。因为和一位环境科学教授聊得投机,在第二次office hour时,他真挚地邀请我加入他的实验室,也向我介绍了现在是副教授的前学生。

另一次,我所在的科学荣誉项目曾邀请过两位教授来做讲座。

因我对其中一位教授的课题感兴趣,也提前读过同一个研究方向的论文,便在讲座后和他聊了聊。也是因为这一次交流,我最后第二个学期便进入了他的实验室,后面才得知他曾当过行业协会的高职,在生物领域颇有实力与经验。

他人也很好,即便这学期我的课表排不出实验时间,每周他还是会给我发一篇文献并且分出两三个小时的时间和我讨论、答疑。

在这之前,我有时也会因为没找到实验室而焦虑。

幸运的是,在机缘巧合下我恰好读过类似方向的论文,也主动留下来和教授聊了几句,便收获了这次机遇。

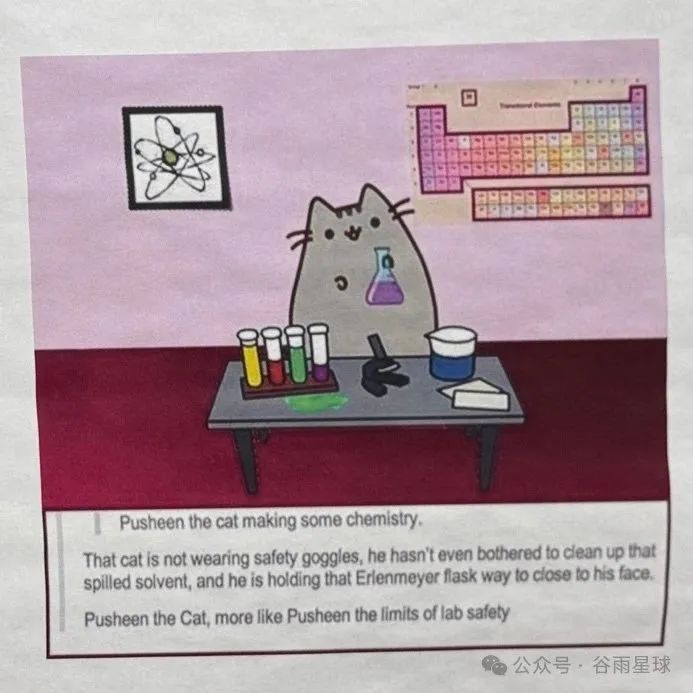

■实验室里的幽默梗图

把选择权还给自己同样,在不纠结「应该」参加什么活动时,我也收获到了许多意想不到的体验。

出于对环保的兴趣,我加入了学校的学生环保委员会。我与其他二十位本科到博士生的同学们可以一起与学校大大小小的部门合作、推动环保课程要求、参观绿色设施。

跨学科交流的吸引力,也让我成为了Academy for Polymathic Study海岛活动的策划者。

我们邀请了十位来自不同领域的教授和二十几位同学,根据我们设计的主题来讨论、交流。此外,我也与新认识的朋友们在海岛上看日出、爬山、在海里游泳,甚至还与得过国际皮划艇冠军的电影教授一起划皮划艇。

■之前环保委员会组织的花园志愿活动,里面种的各种植物还可以直接泡茶喝

有一次,我与两位朋友晚上去看星星。

我指着北斗七星说这是中国古人制定天地秩序的坐标;墨西哥裔的朋友却认出阿兹特克神话中神圣的巨蛇;摩洛哥的朋友则坚持那是大熊座的轮廓。

我们因不同的文化而产生的独特理解让一片星空在我们眼前延展出更丰富的维度,也让我切实体会到了多元化的交流。那一刻,我想这或许是留学的意义。

■Catalina岛上夜晚的星空

除此之外的意外收获也很多。

写作会议上,拉美裔的朋友跟我讲述父亲移民途中遇见美人鱼的经历(他爸爸至今不喜欢海滩);在学校音乐会里,偶遇的化学助教分享了她从俄罗斯钢琴专业转到美国化学博士的经历;在office hour时,海洋科学教授从科学角度分析了海藻与天上云朵的直接关系。

塑造我的也同样来自于这些不期而遇的瞬间,这些独特而立体的故事和体验不仅拓宽着我的认知边界,也是大学体验不可或缺的一部份。

■上学期最喜欢的文献,解释了藻类与云朵的关系

以上种种收获,没有一个来自于他人的「外包」。

如今,外包于我而言是一种矛盾的选择:轻松于它所提供的安全感,困难于缺失成长的可能性。主动探索时的磕碰不可避免,但也会带来更珍贵的知识。

现在回头看,大一的收获远超预期,但细想起来也只仅是根据自己的好奇心和兴趣多加尝试——

大多时候只是主动与否的问题,并且机会在校园里逛逛或者网上搜搜便可找到。

就像前面提到的生物学教授演讲,我原本以为都抢不上名额,却发现几乎没人去,去了也没人提问。

我想,更重要的是抛下「没必要」的心态,拒绝外包,不代表外界的声音不应该被聆听,而是把选择权交给自己。

如同杜威所言:Education is not preparation for life; education is life itself,重点在于把生活体验留给自己,更加真切地体会这鲜活的世界。