如今在上海,“主理人”彻底被玩坏了。

这个词本是从潮流圈而来,最初与安福路的精品咖啡馆、买手服装店深度绑定,就是逼格的代名词。

但其规矩多、高傲不理人、喜欢大谈品味和理念等,最近被不少网友犀利模仿。甚至还有人简单粗暴定义:“留学归来+家里给钱+突发灵感=开个不赚钱的店”。

要说起艺术品位和优越感,这些“主理人店”们比起这位上海“女装一姐”地素时尚,简直是小巫见大巫。

很多人或许没听过地素,但你逛商场一定会偶然看到这些英文牌子“DAZZLE”、“DIAMOND DAZZLE”、“d’zzit”等,门店里面也是相当高端,这些牌子背后的公司就是地素。

地素在圈内的地位也是不容置疑。它家的产品在很多80后90后的心里,就是集少女心、高端、浪漫的代表。曾经一件黑色蕾丝长裙,谁穿,谁就是弄潮儿的代表。

更不用说,还有无数明星的站台背书,从刘雯到舒淇,这种效应甚至在明星里形成链式反应——唐嫣、刘诗诗等相继自发穿起来,连明星都顶不住,更不用说普通人的影响力。

然而比起网上简单调侃“主理人”,如今“女装一姐”的日子却是实打实过得相当刺激。

去年,它就交出了上市以来最惨淡的成绩单:营收暴跌16.2%,净利润断崖式下滑38.5%。更严峻的是,2025年第一季度颓势未止,营收再降10.9%,净利润下跌24.98%。

门店也在不断关闭。去年一年就关了147家门店。

如今市值相比巅峰期蒸发百亿,昔日女装一姐怎么了?

产品伤:

产品伤:

困于颜值,却被人诟病“难穿”

曾经的地素,逆袭说到底就是围绕五个字:

不走寻常路。

它能干到如今的地位,离不开一个叫马瑞敏的女人,她一开始跟卖服装八竿子打不着,学传媒出身,当温州电视台的时尚女主播。

1991年,马瑞敏的婆婆叶女士,带着儿子钱维和儿媳在一条小胡同里开了家服装店。就此,命运的齿轮也彻底转动。

本来是家平平无奇的小店,没想到因为样式够独特新颖,这家小店发展迅速,生意一路越做越大。后来还成立了公司,截至1999年,这家公司已经拥有员工300多人,并且年销售8000多万。

就像曾经广东女生对淑女屋的仰慕,地素也是江浙沪女生的白月光。

如此凶猛背后,地素最骄傲的王牌就是产品够独特。

光说一个细节,地素还曾开创一个历史:用婚纱面料做衣服,在当时因为太过稀缺直接看傻很多人,也成了爆款。

靠着设计细节丰富,工艺复杂且高级白领感强烈的衣服,直接迷住不少女生。最风光的时候,还曾牵手国际顶流刘雯,甚至给面料拍纪录片。

然而谁都想不到,曾经最骄傲的产品王牌,不过几年时间却成了现在消费者吐槽的重灾区。

搜“地素”,有不少关于“丑”的吐槽帖子:繁复剪裁、夸张装饰,显得不合时宜。

还被人诟病,产品风格过于舞台化,难以融入日常办公场景。

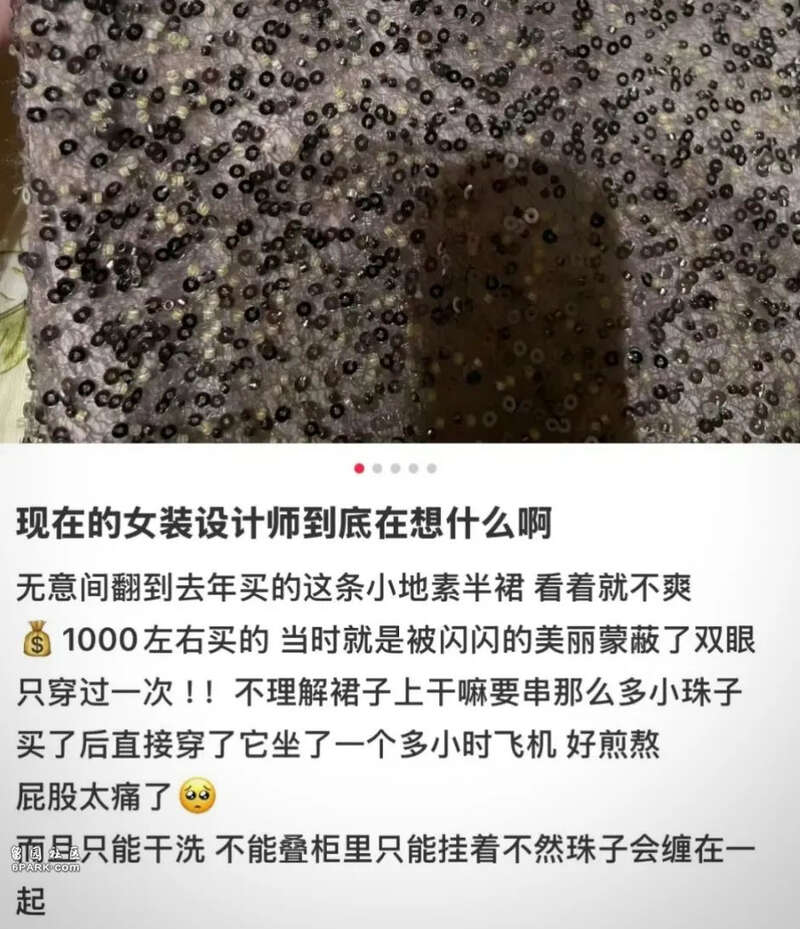

“不好看”就算了,更致命的是穿着体验的硬伤。很多职场女性发现,镶满亮片的连衣裙“坐着硌屁股,靠着墙硌背”,通勤舒适度近乎为零。大量只能干洗的娇贵面料,让疲惫的白领还要被迫支付额外护理成本。

人们不是光吐槽,还会用脚投票。在某些二手平台上,原价数千元的连衣裙被标价300-500元抛售,消费者自嘲:“买地素不如买优衣库,至少穿旧了还能当抹布”。

更扎心的是,“全新带吊牌”的备注,更是显得相当讽刺。

渠道伤:

渠道伤:

死磕门店,竟错失大机遇

都说现在年轻人在哪,品牌就要在哪。

曾经,地素可谓是线下之王,靠的就是当地人传人的口碑安利。

但如今,00后成为消费主力,他们的购物路径显然早已从商场专柜转向直播间、短视频,这也是地素的非舒适区。

想要刷出更多的存在感显然不能光靠门店,地素也不是没有自救过,但动作还是太慢了。

在大连、上海开设的形象店反响平平,2025年线下搭建的“时钟花”系列,也没能激起更大浪花。

另一边,地素也没放过线上,积极布局会员体系,但从现实来看,新推积分商城效果有限,会员贡献率也没能拉动营收大盘增长。

年报显示,地素时尚大部分营收依然源于线下渠道,营收占比高达83%以上。

地素的电商转型举措,一度还差点自曝软肋。在某些平台上地素原价近千的价格动辄1折卖,让不少消费者直呼“怨种”,线上线下巨大的价格差,更加动摇了对地素的高端品牌认知。

反映到销量,天猫618女装销售榜显示,同为主打设计的中高端女装品牌,moco、cos、edition、江南布衣均进入前十名。地素时尚旗下d’zzit排名第十四,集团主品牌DAZZLE无缘榜单。

当UR等同行们已经实现全渠道融合,地素仍深陷线下依赖症,线下成本太大,单店坪效还持续下滑,于是关店就成了最无奈的选择。

2024全年净关147家店,主品牌DAZZLE砍掉103家门店,2025上半年再关99家,总门店数跌破900家。

几个亲女儿几乎都没逃过。DAZZLE关店103家;d’zzit关店44家。8月底前,旗下男装线RAZZLE更是彻底关闭所有门店。

不少网友感叹,曾经高高在上的地素,也支棱不起来了。

营销伤:

营销伤:

曾经“硬通货”,如今两边不讨好

曾经的地素,成功之路除了产品够“独特”之外,还少不了一件事:

刷存在感。

比如在2013年接受云锋基金1.8亿投资,有了钱后,地素开始“秀肌肉”。

2016年与国内歌手那英携手成立NA BY DAZZLE品牌,又接连拉来各种当红明星合作,主打一个明星严选。

总之,营销上只走高端,从产品到门店都是耀眼张扬的气质,甚至集团还为新品建立严格的创意保护机制,就怕山寨品牌模仿。

同时,地素的布局也是越来越大。2017年9月新推出男装品牌RAZZLE……一度成为当时中产行走的“硬通货”。

然而,这也成了地素日后的一个束缚:定位尴尬。

“仙女风”“重工”“设计感”“公主风”等标签,这种小众定位曾获得成功,但当经济下行、消费趋于理性时,显得相当尴尬。

此外,价格也成了高不成低不就的软肋。

地素的主打价位是1000-3000元的价格带,这个价位可以说是妥妥的中产标配,但在消费降级浪潮,却显得相当格格不入。

麦肯锡2025年调研显示,中国中产家庭收入增长预期仅1.4%,储蓄率攀升至38%,消费者的精打细算下,地素的性价比短板暴露无遗。

如果向上比,加1000元可购Max Mara等经典款,保值率还比地素高。

再向下比,淘宝CHICJOC等品牌用奢侈品同源面料,价格却比地素便宜多了。

中产嫌设计繁琐不够简洁,更年轻的女生又嫌太贵,最后两头不讨好。

零售独立评论人马岗一针见血,过去依靠“信息不对称”建立的设计优势正在消失,设计师的时尚认知未必高于消费者。

成也优越感,败也优越感。

如今,多少昔日大牌女装都放下优越感苦苦求生。拉夏贝尔搞出“贴牌”玩法,歌力思等抱紧直播大腿,为的就是更贴近年轻人。

刀哥觉得,对于地素时尚而言,产品力是基础,但是更要有与时俱进的打法策略。

资源分散导致创新乏力。研发投入本就已经不足,还要分摊给四个品牌,可想而知最终很难形成硬核市场竞争力。

平心而论,有研发底子在,哪怕线下门店全军覆没。抓住直播、短视频,设计向现代年轻人的需求看齐而不是自嗨,地素也不是不能重新翻身。

归根结底,地素的困境,也警示所有依赖“中产溢价”的品牌:

当消费者开始用“值不值”代替“是不是名牌”时,任何脱离产品本质的品牌光环终将消散。

躺在鄙视链高高在上,只会离群众越来越远。