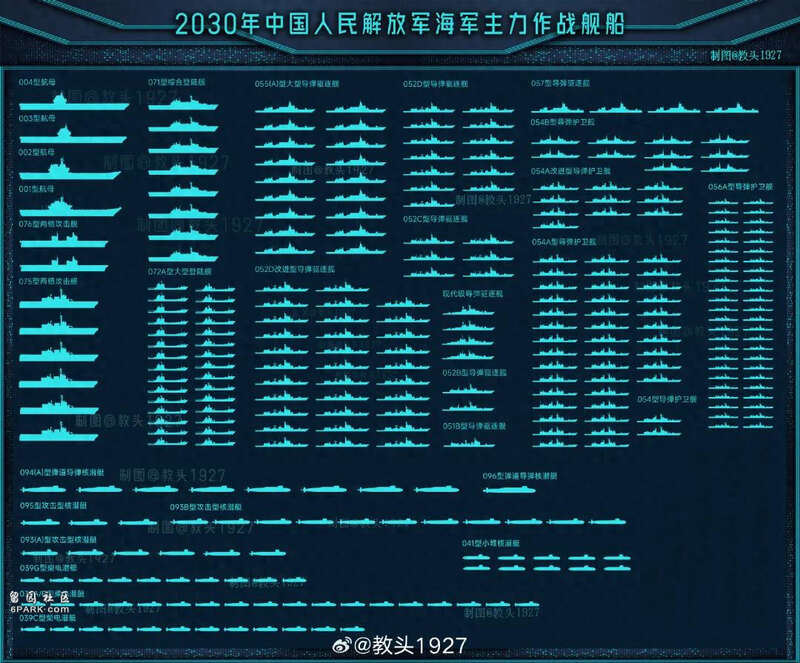

最近,网上又开始流传一张关于中国海军2030年战力预测的图片,其实早在今年年初,某微博大佬就曾制作过一张关于2030年中国海军舰艇规模的预测图。从图中我们可以看到,届时,中国将拥有4艘航母、2艘076两栖攻击舰、16艘055型驱逐舰、10艘054B护卫舰以及6艘075型两栖攻击舰等主力舰艇。乍一看,这份预测似乎底气十足,但仔细分析,这一蓝图既有可实现的部分,也有过于理想化的设想。

▲微博大佬的预测

在所有猜测中,004型核动力航母最受关注。理论上,核动力航母具备无限续航、高速稳定和更大电力供应等优势,但中国的舰用核反应堆尚处在严格验证阶段。核动力航母所用的反应堆与核潜艇虽同属舰用堆,但功率、体积、安全标准完全不同,且采用高度浓缩铀,设计、测试、建造和验证都需要极高的技术门槛与时间周期。

因此,004在2030年前服役几乎不可能。相比之下,目前的003型“福建舰”及其可能的改进型才是未来十年航母发展的主力。003型的全电磁弹射设计、吨位接近9万吨的舰体,以及更优化的舰载机保障能力,使其有望批量建造。若江南造船厂与大连造船厂同步开工,2030年中国可能拥有4艘弹射型常规动力航母,加上现有的2艘滑跃航母,形成“6航母格局”。其中,常态部署可同时维持2艘在前线、1艘处于战备状态,显著提升远洋作战能力。

而关于076型的设计初衷是融合两栖攻击舰与轻型航母功能。相比075,它可能配备电磁弹射或更大飞行甲板,既能搭载固定翼舰载机执行空中支援,也能投送两栖力量。这种多功能设计在概念上接近美军的“闪电航母”,可在中低烈度冲突中灵活运用,甚至作为航母编队的次级指挥中心,维持战场通信和分布式作战能力。

不过,这种“全能舰”定位仍需漫长的试航验证。预计首舰“四川舰”的测试周期不会短,在性能稳定前很难实现批量化。但若验证成功,其低造价、高机动和较强航空能力意味着建造数量可能超过10艘,从而形成“003航母—076轻航母—前沿作战舰”三级分布式作战体系,对抗美国的大型航母打击群。

055型万吨驱逐舰作为中国海军的“水面盾牌”,第一批次8艘已全部服役,第二批次预计也将达到8艘,2030年凑齐16艘问题不大。未来的第三批次或将引入燃气轮机+柴油机+电力推进的混合动力系统,通过低速电动巡航提升反潜性能和燃油经济性,同时在高速状态下保持与现有055相当甚至更强的输出功率。更长远的设想是提升吨位至2-3万吨级的055B型,搭载超大阵列相控阵雷达,实现对高轨卫星的探测与拦截能力,这将是中国海军“海基反空间作战”的关键节点。

而054B作为新一代中型护卫舰,定位在大型驱逐舰与近海护卫之间,负责防空、反潜与护航任务。它的服役数量将取决于海军的实际测试结果。若性能稳定,批量化生产将迅速填补二线护航力量,使得055和052D等大型驱逐舰专注于主战任务。

反观美国海军,在2030年预计保有7艘“尼米兹”级与3艘“福特”级,总计10艘核动力航母。然而,这一数字的背后隐含着现实问题:首先是老化退役,至少3艘尼米兹将在2030年前退役。其次是新一代的福特级因电磁弹射、升降机等系统问题长期未达到满作战状态。最后在舰载机方面也存在短板,F-35C的舰载作战性能受限于甲板适配和维护周期,且未来舰载重型隐身机仍在研发阶段。相比之下,中国虽没有核动力航母,但可以依靠更多常规动力大甲板舰艇(003型、076型)形成数量优势,以多点分布式作战方式削弱美军单艘超级航母的压倒性优势。

因此,2030年的中国海军,如果按乐观预测将拥有:4艘弹射型+2艘滑跃型共计6艘航母,076型可能会建造5-10艘,075型则保持6艘,驱逐舰方面,055型16艘,052D等超过30艘,最后还有超过40艘的054A/B型护卫舰。

这套编成意味着中国海军将首次在全球主要海域具备持续部署、远洋作战和与强敌高强度对抗的能力。在西太平洋与印度洋方向,中国完全有可能在局部海域形成对美海军的局部优势,并在综合防空、反舰、反潜和两栖作战能力上与美军形成可比肩的战力结构。

2030年,中国海军或许仍难在绝对意义上“全面抗衡”美国海军的全球部署能力,但在亚太尤其是第一、第二岛链范围内,凭借航母数量、分布式作战体系与综合防御网络,中国完全有能力令美军在任何高烈度海上冲突中付出极高代价。这种态势的变化,将是未来十年全球海权格局的最大变量。