据《印度时报》7月19日报道,印度反对党国民大会党(国大党)领袖拉胡尔·甘地(Rahul Gandhi)在社交平台上发文称,在“印度制造”的名义下,印度实际上只是进行来料组装,而非真正的制造。并由此呼吁政府推动“基层变革”,将印度打造成真正的制造业强国,从而与中国抗衡。为何印度未能建立起强大的全球制造业基地,未能复制的中国式高速增长奇迹?这恐怕不是甘地一个人的困惑。印度经济学家拉古拉迈·拉詹与罗希特·兰巴在其新著《打破常规:印度特殊的繁荣之路》中,犀利地指出,中印之间在基础教育的历史差距、政府分权化激励机制的差异、民主制度对发展政策形成的约束力,以及制造业面临的特定制度障碍等方面存在显著鸿沟。这些因素共同作用,使得依赖低端制造业实现腾飞的传统东亚模式在印度遭遇了结构性瓶颈。

本文摘自《打破常规:印度特殊的繁荣之路》,仅供读者参考。

【文/ 拉古拉迈·拉詹、罗希特·兰巴】

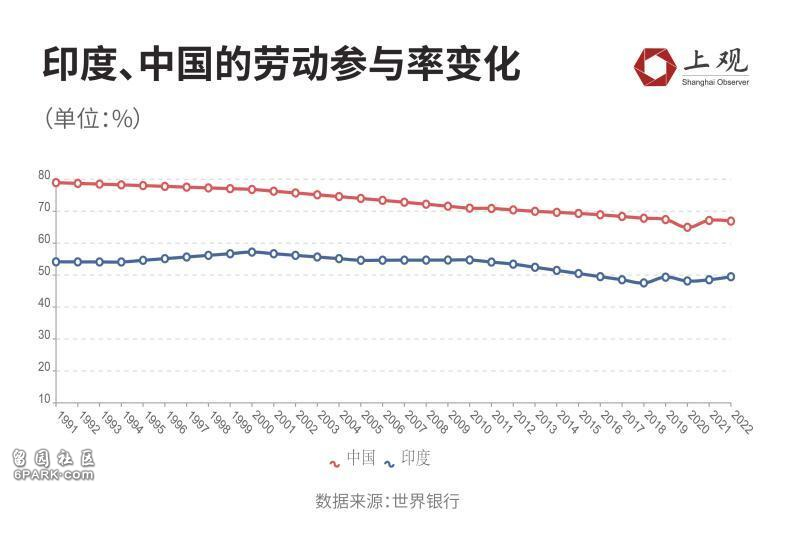

简单地说,中国在20世纪70年代后期开始推动经济现代化,比印度领先10年左右,速度也更快。从数学学习中我们可以知道,剩下的就是复利计算:印度在今天的经济产出相当于中国在2007年的水平,即便在未来实现与中国过去相同的增长速度,也落后16年之久(截至该书英文版2023年出版时)。当然,印度如今可能无法实现如此高的增速,即便各方面条件良好,印度的追赶也需要更长时间,因为中国不会原地踏步。

中印两国有着很多的不同,包括历史进程、族裔多样性、政治制度乃至人口结构等。所以,对任何几个关键差异的强调都有可能忽略其他许多方面,就像佛教经书中讲述的六个盲人摸象的故事所示。但无论如何,我们仍要做些尝试。

基础教育

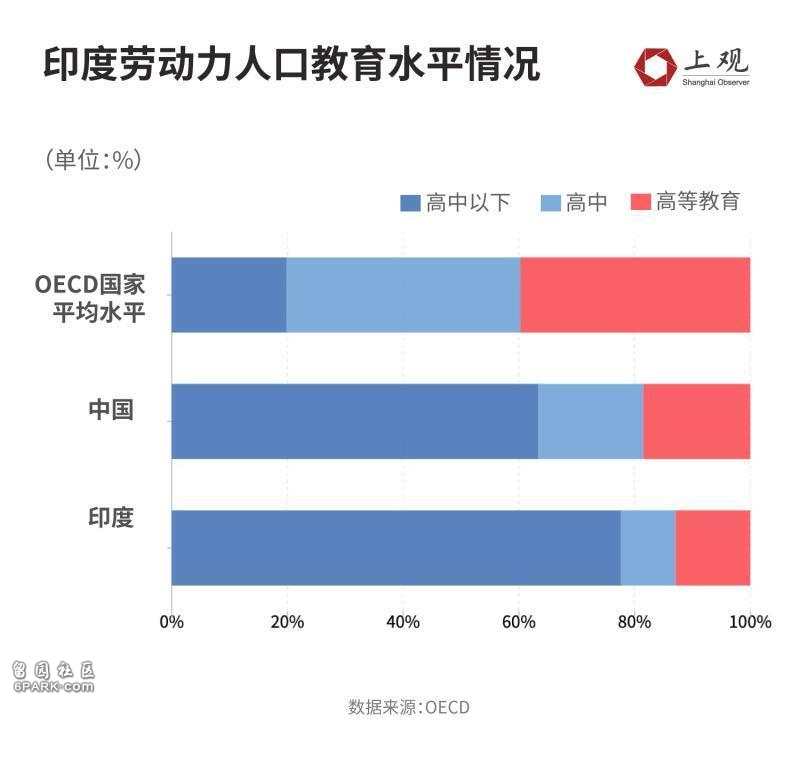

20世纪的共产党政权通常会大力投资基础教育,部分原因是他们强调平等,也或许是因为文化普及可以让普通民众熟悉共产主义经典。中国亦不例外。印度人在1950年的平均受教育年限为1年,中国则是1.8年,此时距离中国共产党建立全国政权刚过去1年。到1980年,中国已进入改革开放早期阶段,民众的平均受教育年限达到5.7年,而印度只有2.5年。印度在20世纪90年代早期启动改革时,也只把教育水平提高到了3.6年。

这个差距为何至关重要?麻省理工学院的黄亚生指出,中国的增长故事具有自下而上的特征,20世纪80年代,在廉价信贷和放松营商环境的支持下,有无数小企业在农村地区成长起来。许多这些小型乡镇企业在特定产品——从门把手到机械螺丝——形成生产集群,并成为中国极具竞争力的产业链的关键组成部分。黄亚生认为,印度没有以类似方式起飞的原因就在于国民的平均受教育程度远逊于中国,特别是在农村地区。经营一家小企业需要识字、算数和基本的会计知识。在经济放开的时候,掌握这些技能的中国人更多。而印度只是在自由化改革逐渐凸显了对受教育劳动者的需求之后,才开始增加对教育的投资。

为什么印度在大众教育的早期阶段表现不佳?在经典作品《儿童与国家》(TheChildandtheState)中,麻省理工学院教授迈伦·维纳(MyronWeiner)认为印度在独立之后的40年里没能把大多数孩童送进义务性质的小学教育体系,其根源在于种姓制度和经济等级制度。精英群体完全没有兴趣给下层种姓和贫困人群提供教育。除提高农业工人的地位,增加他们对自身命运的不满之外,教育对他们还能有什么好处呢?

奇特之处在于,民主制度也没有推动政客增加对初级公共教育和医疗的公共支出。或许是因为以种姓制度为背景的农村等级制度剥夺了穷人的权利,印度宪法的缔造者安贝德卡尔(B.R.Ambedkar)就持这种观点。或许是因为国民需要首先获得最起码的教育,才会有意识和能力去要求享受公共服务的权利。又或许是因为在自由化改革创造出更多工作岗位,凸显教育水平缺口之前,民众并未认识到教育等公共服务的重要性。与许多情形类似,真实情况可能是上述各种因素综合作用的结果。

当印度在20世纪90年代推行经济自由化以后,民众的平均受教育年限开始快速增加。到2015年,印度与中国的差距已缩小至1.5年。这一成就不同寻常,但印度中小学教育的内部质量差距依然很大。对许多孩童来说,他们所处年级的学习要求与他们实际掌握的知识仍有相当大的缺口。印度已实现了让绝大多数孩童入学的任务,接下来必须要做的是改善学习的质量。

政府的分权化与扶持策略

中国实现工业化的第二个关键要素是地方政府之间的竞争体系。与大部分发展中国家类似,中国在营商环境指标上的评分并不特别突出,例如开办企业要完成的各种手续花费的天数。世界银行反映企业监管及执行情况的数据库显示,中国在2006年排名全球第91位,位居塞尔维亚和黑山之前,略微落后于也门。中国在2013年依然排名第91位,位居所罗门群岛之前,牙买加之后。

印度在这两个时点则分别排名第116位和第132位。简而言之,中印两国在营商指数方面的表现都不尽如人意。

那么,营商环境便利度不重要吗?它是重要的,但中国人用特殊的方式解决这个问题。虽然外界认为中国的权力高度集中在最高层,促进经济增长的政策权力却被分散到了各级地方政府手里。在邓小平于20世纪70年代后期推动中国经济脱离传统经典模式之后,最高领导层就只负责制定总体政策,而让各级地方政府站到增长洪流的前线。

芝加哥大学教授谢长泰认为,中国的市长有很多办法扶持特定的企业。谢长泰描述了2013年对某个中国城市的访问,当地有7位副市长主要负责招商引资,并处理若干特惠企业遇到的问题,每位副市长对接30家左右的企业。

相反,印度始终采取的是更为集中化的治理体系。印度宪法只把治理权力分散到邦一级,而且在之前几十年中,各邦的政府还很容易被联邦政府解散。城市、乡镇或村级地方政府在初期没有被赋予权力和资金,人员也严重短缺。原因我们稍后再述。即便通过宪法修订创建起第三层级政府之后,到目前为止下放的权力仍非常有限。

所以,印度各邦政府如今在为招商引资而竞争的同时,它们还管辖着数量极为庞大的民众。印度某个邦首府的工业部长并不像中国的副市长那样有着明确的职权范围和广泛的权力,而联邦政府委派的地方税务官又没有什么动力去推动增长。偶然会出现用发展业绩打破常规的印度官员,但只是这一规律的例外。我们在中国的高速发展时期看到的竞争性政企关系——既促进了增长,又制约了过分的任人唯亲和腐败泛滥——而这尚未在印度扎根。

压制市场和社会的力量

在印度的社会制度下,较为富裕的印度人不希望卢比被低估,因为那不利于他们购买进口产品,还会增加他们去外国度假及其子女在海外求学的费用。低估卢比汇率或许也无法做到,因为要防止外国资本涌入及抬高卢比汇率,印度将必须长期维持低利率,而这会让本国的中产阶级储蓄者感到不满。工人和工会还会组织抗议,因为工资最终会显著落后于和生产率相对应的水平。

另外在人口密集的印度,为修建基础设施征用土地是极其昂贵和困难的:土地所有权在某些地区依然模糊混沌,没有清晰划定的边界,某些土地实际上归属何人也不明确。如果有任何胁迫的迹象,各个政党和司法系统都愿意站在被征地者的一边,知名人士也会积极为受害方发声。一个很自然的现象是,没有人喜欢让高速公路穿越自家的土地或者从家门口经过,尽管修路会给社会带来显著的收益。这方面的典型案例是印度20世纪最出名、最受尊崇的歌手之一拉塔·曼吉茜卡(Lata Mangeshkar),在迫使孟买市取消建设一座缓解拥堵的立交桥的过程中,她发挥了关键作用,因为这座桥会经过她的公寓附近。

这里的核心点是,政府对国民所关切问题的任何疏忽大意都容易激起抗议。实行民主制度却仍处于发展中阶段的印度拥有第一世界的民间社会组织,却没有第一世界的政府能力来解决社会问题。由此导致,与欧洲各国政府为修建高速公路和电站而征地经常要花费的时间相比,印度需要的周期甚至更长。

2024年10月19日,印度北部旁遮普邦曼迪戈宾德加尔的一家工厂,工人们将钢筋装上卡车。路透社

印度是否在发展道路上过早地成了民主国家?美国和英国自19世纪早期起实现了持续的经济增长,也伴随着持续的民主化进程,直至它们达到如今的中等收入水平之后,才实行全民普选权。亚洲四小龙—新加坡、韩国、中国香港和中国台湾—在二战后的几十年里进入快速发展阶段,但韩国在比较长的发展时期中维持着威权统治,直至其富裕程度超过美国和英国的历史水平后才转型为完全的民主国家。

中国和印度以截然不同的方式成为明显的例外。中国在20世纪80年代的经济市场化改革之后获得了爆发式增长,其政治体制没有什么改变。印度从相当贫困的时候就作为民主国家创立起来,这点很不寻常。有理由认为,印度的民主化或许的确太早,早期阶段的强劲制造业增长可能确实需要强制权力来帮助去除发展道路上的各种障碍。

当然,民主制度也有内在优势,许多专制国家同样没有摆脱贫困,还受制于裙带主义和腐败泛滥。因此我们不能简单总结说,民主是印度早期的错误选择,而只能说它具有独特性。我们还将指出,印度未来应该选择的发展道路需要民主制度的更多支持,而非相反。

印度未能建成制造业基地的其他原因是什么?

在20世纪90年代之前,与其他许多发展中国家一样,印度尝试过进口替代发展战略,利用高关税来削弱进口,把国内市场完全留给本土厂商。但问题在于,本国市场对于追求规模和效率的厂商来说通常太小。缺乏竞争又导致厂商的创新或改进激励不足,例如在汽车制造业,仅有四家企业拥有生产执照。于是印度的经济增长率停滞不前。有种名为许可证制度的特许政策尤其弄巧成拙,它要求企业的进入和扩张须得到政府的批准,且程序拖沓。印度深陷贫困,同时还腐败盛行。

印度在20世纪90年代初启动改革,最终解放了高关税保护的非竞争经济,转向更为开放的出口导向政策。平均关税率从1991年的125%下降至2014年的13%左右,产业准入限制也被放宽。这些政策调整都有助于增强竞争并提升生产率,例如随着外国汽车生产商的进入,三家国内厂商被淘汰,剩下的第四家马鲁蒂公司实施重组,与日本企业合作生产适销对路的车型。印度的其他制造商也得以进入汽车市场。

然而即使在自由化改革后,印度依然没能充分利用全球市场对制成品的需求。印度仍未能克服之前提到的诸多障碍,有时也无力克服,并且还有其他类型的障碍。有些障碍属于咎由自取。在企业要扩大规模的时候,印度的劳动法规和监管制度会给它们带来沉重负担。这使劳动法规变成了对企业规模和效率的一种税收,导致太多制造企业保持在小规模和低效率的状态。例如,员工在受雇一段时间之后会被法律赋予长期职位,或者用本地人的说法叫作终身雇佣,对他们的激励和解雇将因此变得更困难。

于是,这样的劳动法规变相激励雇主用临时合同来对待大部分员工,定期解雇他们,使他们失去拥有终身职位的资格。大多数员工的临时性职位缺乏保障,企业由于要很快解雇他们,不愿意投资提升其技能。

还有一个障碍是印度的贸易协定谈判杂乱无章,并经常但难以预料地动用关税来保护重要的中间产品生产商。这让印度的制造业对最终产品进口保持高度开放,但中间产品的高关税却使本国的制造成本过分昂贵。例如,全球服装市场(最终产品)非常依赖聚酯纤维等人造材料(中间产品),而生产聚酯纤维的一种关键原料是精对苯二甲酸(PTA)。

2014年,印度国内的两家大厂商的产量下降,此时印度却严格限制精对苯二甲酸的进口。该产品的国内价格随之上涨,使印度的聚酯纤维纺织品厂商的投入成本增加,在国际市场上失去竞争力。由于这些措施,当中国向价值链上游攀升,释放出纺织业和服装业的全球市场份额时,孟加拉国、越南,甚至荷兰和德国都获得了比印度更多的收益。

制造业面临上述诸多障碍,但印度仍在若干领域取得了成功,且拥有全球范围的竞争优势,其中包括汽车配件、廉价两轮摩托车以及仿制药等。我们稍后将指出,印度在渐进式创新和工程方面的实力帮助它在这些产业站稳了脚跟。