中国正经历着全球范围内最为迅猛的人口老龄化进程。国家统计局的数据显示,2019年末我国60岁及以上老年人口规模已达2.54亿;而到2024年,这一数字已突破3亿大关,占比达22%左右,年均增长率高达3.7%,远超全球平均水平。

据世界卫生组织《中国老龄化与健康国家评估报告》预测,未来25年内我国老年人口比重将实现倍增,到2040年60岁以上人口规模预计达到4.02亿,届时每三个中国人中就有一位是老年人。

更值得关注的是,2019年流行病学调查显示,我国老年人群非传染性疾病患病率居高不下,约75%的老年人同时罹患心血管疾病、糖尿病和高血压等慢性病,其中城市地区多病共存现象尤为突出,平均每位老年人患有2.3种慢性病。

这种“未富先老”与“带病长寿”并存的特殊国情,对我国医疗卫生服务体系和社会养老保障制度提出了严峻挑战。

很显然,中国这几年,已经悄然来到了“老年病时代”。

高患病率、高增长速率、高疾病负担

高患病率、高增长速率、高疾病负担

在人类漫长的文明史中,老年人口始终是少数群体。中国古代”七十古来稀”的说法,生动反映了高龄人口的稀缺性。

这种人口结构特征直接导致老年病长期未能成为医学关注的重点领域。直至20世纪90年代,我国医疗机构中设立老年医学科的仍属凤毛麟角,该学科更一度被视为缺乏发展前景的“冷门”专业。

国际老年医学的发展同样经历漫长的蛰伏期。到1909年,美国学者那歇尔(Ignatz Leo Nascher, 1863-1944)才提出老年病学(Geriatrics)的概念。

我国对该领域的研究始于20世纪60年代,但真正迎来快速发展期是在最近20年。随着人口老龄化进程加速,老年医学学科建设才得到实质性重视。

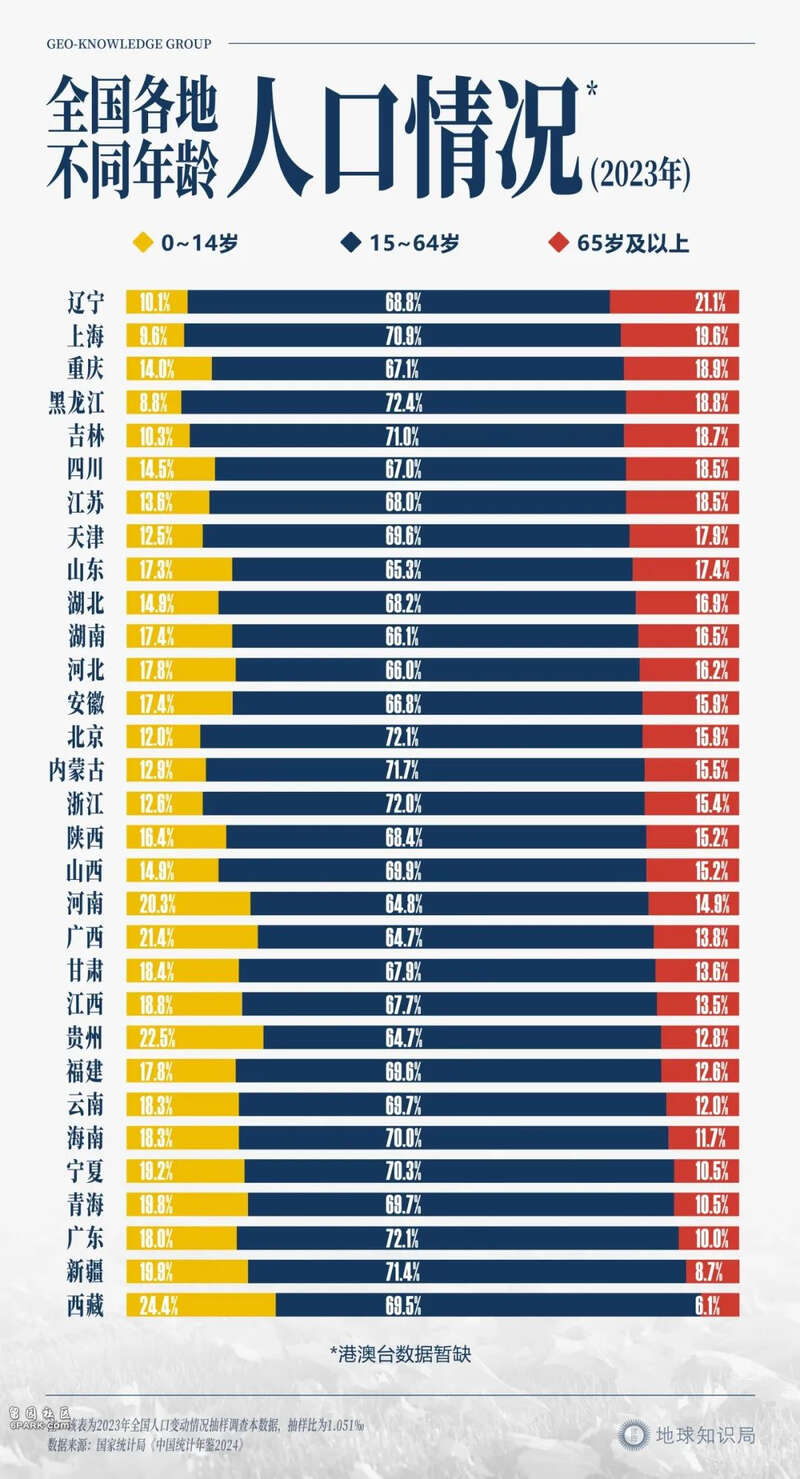

世界卫生组织将60岁及以上人群定义为老年阶段。中国正经历全球最快速的人口结构转型。国家统计局数据显示,2021年我国65岁及以上人口占比达14.2%,仅用21年就实现了占比翻番,而发达国家完成这一过程平均需要50年。

根据预测,到2050年,我国65岁以上人口将达3.95亿(相当于当前美国人口的1.2倍),80岁以上高龄老人将突破1.35亿(超过日本现有人口总数)。

公园里锻炼的中老年人

(图:壹图网)▼

衰老是一个复杂的生物学过程,伴随组织器官功能进行性衰退。这种退行性变化导致老年病临床表现、病理机制和治疗方案均具有区别于其他年龄段的显著特征。

这类疾病往往呈现多系统受累、症状不典型、并发症多等特点,为临床诊疗带来特殊挑战。

我国老年健康蓝皮书系列报告,持续揭示着一个不容忽视的公共卫生挑战:我国老年慢性病呈现出高患病率、高增长速率、高疾病负担三大特征。

公园里跳舞的中老年人

(图:壹图网)▼

以神经退行性疾病为例,2021年阿尔茨海默病及其他痴呆症患者达1700万。骨骼系统疾病方面,骨质疏松患者规模已逼近1亿大关。运动障碍疾病中,帕金森病确诊患者突破300万。

许多疾病的患者总数约占全球同类疾病患者的30-40%,且随着老龄化进程加速,这一比例仍将持续攀升。

重新定义老年病谱

重新定义老年病谱

我们通常将老年人易患的疾病叫做“老年病”,包括以下三大类型:

①老年人特有的疾病:这类疾病只有老年人才得,并带有老年人的特征,例如老年痴呆症、老年性耳聋等;

②老年人常见的疾病:这类疾病既可在中老年期发生,也可能在老年期发生。 但以老年期更为常见,或变得更为严重。例如高血压、冠心病、糖尿病等;

③青中老年皆可发生的疾病,但在老年期发病有其特点,例如肿瘤性疾病。

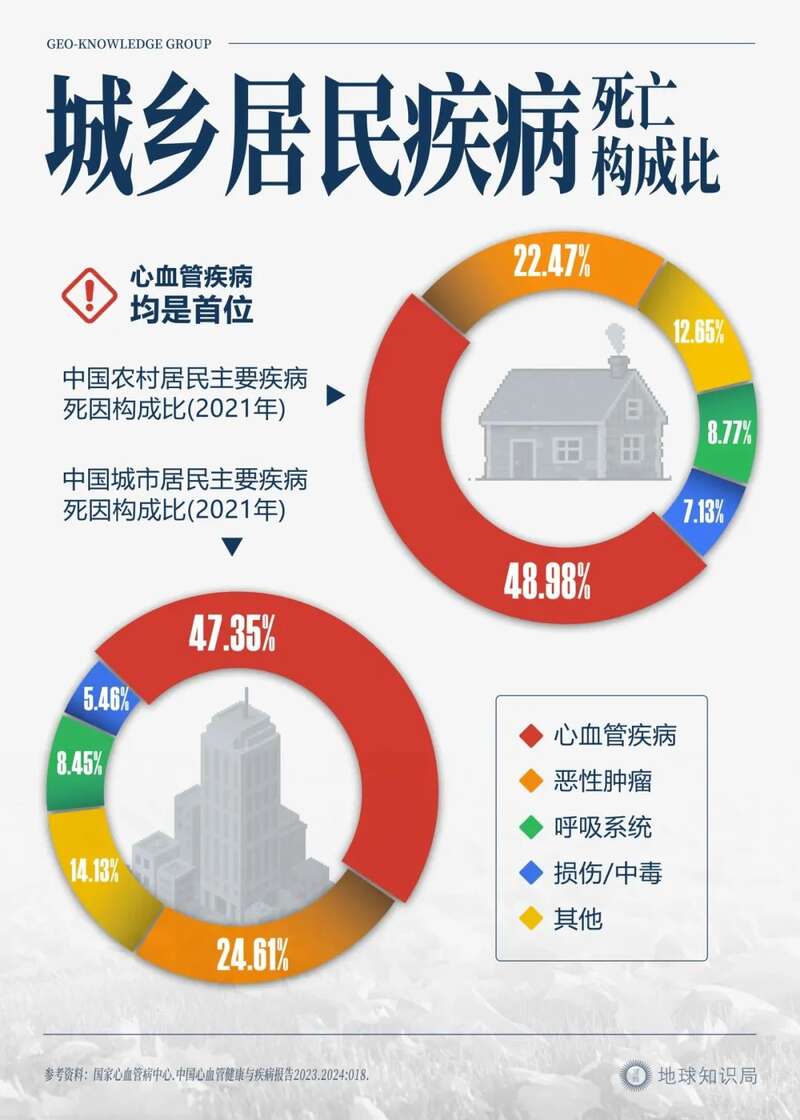

过去半个世纪以来,我国疾病谱系发生了巨大转变,传统感染性疾病的主导地位已被慢性非传染性疾病所取代。在这一转型过程中,心血管及代谢性疾病已成为威胁老年人群健康的头号杀手。

《中国卫生健康统计年鉴2022》的权威数据显示,2021年我国城乡居民死亡原因构成比中,心血管疾病(CVD)呈现“双高”特征:不仅在农村地区占据48.98%的死亡比例,在城市地区也达到47.35%,均位居各类疾病之首。

▼

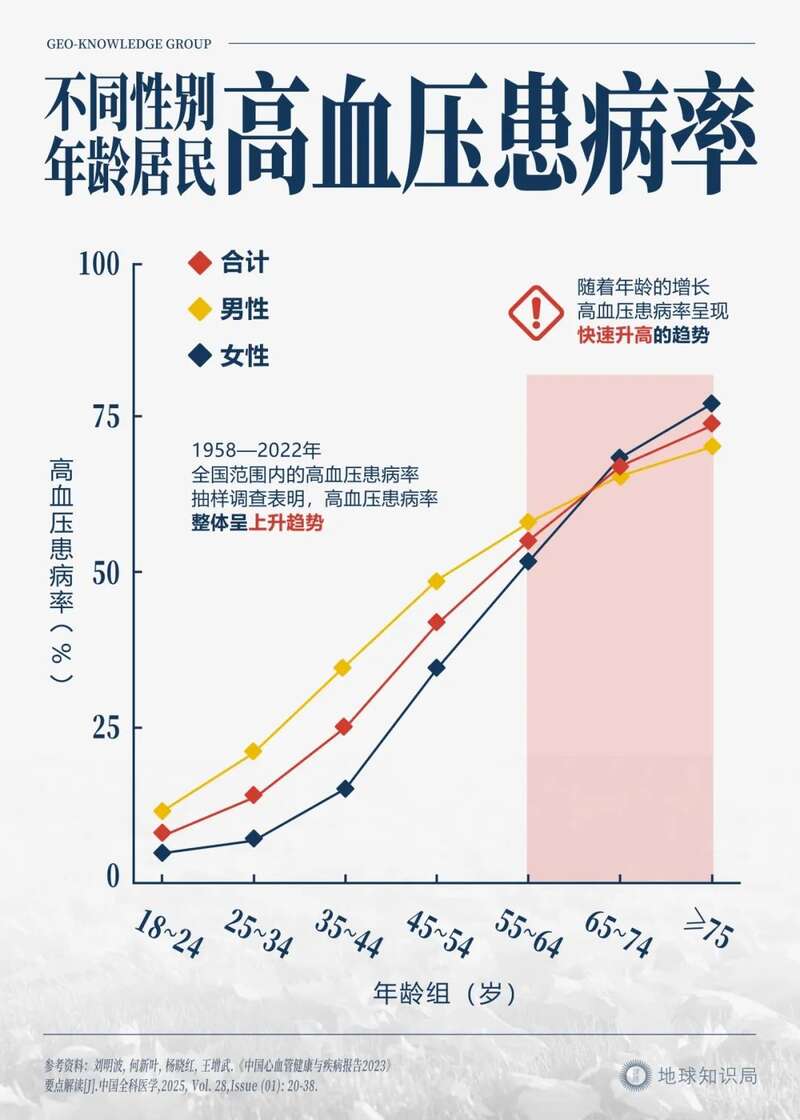

以高血压为例,我国高血压流行病学特征呈现出明显的时代变迁与年龄相关性。纵向研究数据显示,1958-2022年间全国性抽样调查揭示高血压患病率持续攀升的总体态势。

2020-2022年“中国居民心血管病及其危险因素监测”项目,采用多阶段分层随机抽样方法,覆盖全国31个省级行政区的262个监测点,纳入研究对象298,438人。分析结果表明:高血压患病率随年龄增长呈现指数级上升趋势。

高血压不仅仅是血压升高这么简单,如果长期未控制,会对全身多器官系统造成渐进性损害——加速动脉硬化进程,导致心、脑、肾、眼等靶器官功能障碍,并诱发多种并发症显著增加致残和死亡风险。这种风险在老年群体中尤其突出。

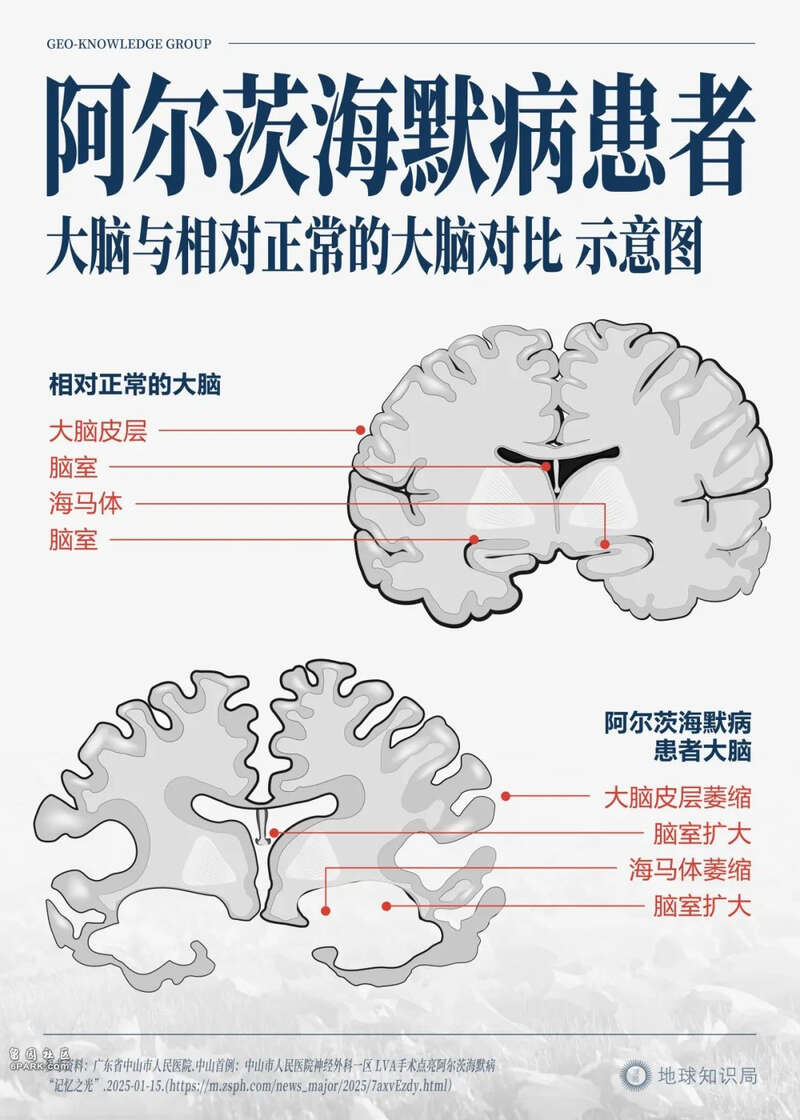

目前,另一种对老年人威胁较大,且发病人数快速增加的疾病就是阿尔茨海默病。

阿尔茨海默病呈现典型的临床进展特征是:

患者从初期出现进行性记忆障碍(以近事遗忘为典型表现),逐渐发展为全面认知功能损害(包括定向力、计算力、判断力等),伴随失语、失用等神经系统症状,最终进入完全依赖照护的终末期,常见死因多为吸入性肺炎或多器官功能衰竭等并发症。

该疾病已成为我国老年医学领域的重点防治病种,甚至部分三甲医院老年科的医生每年接诊的新发病例就在一千例以上。

流行病学数据显示,中国阿尔茨海默病疾病负担沉重:2019年全国患病人数突破1300万,占全球总病例数的1/4(25.5%),年龄标化患病率达788.3/10万。

我国因该病死亡32万例,占全球相关死亡的19.8%。2019年,该病疾病负担占比高达全世界的23.6%。

由此可见,面对人口老龄化以及老年病带来的健康挑战,构建”预防-诊疗-康复”一体化的老年病防治体系,已经非常紧迫。

构建韧性健康体系

构建韧性健康体系

就目前情况而言,我国老年人群总体健康状况持续向好,期望寿命增加;但慢性病疾病负担较重,慢性病为老年人群主要死亡原因。但老年病的防治依然面临许多问题。

首先是疾病检出以及诊断率的不足。

老年病往往起病隐匿,发展缓慢,目前针对老年病的早期筛查机制尚不完善,许多潜在疾病难以被及时发现。

基层医疗机构设备配置率较低。根据国家卫健委《关于通报2023年度县医院医疗服务能力评估情况的函》显示,对照基本标准,平均每家县医院专科设备配置率为69.70%;对照推荐标准,平均每家县医院专科设备配置率为54.65%。

二级医院等基层卫生医疗机构老年医学专科医师数量不足。据统计,截止2024年10月,我国老年医学科的医生为5.9万,与3亿老年人的数量形成鲜明对比。

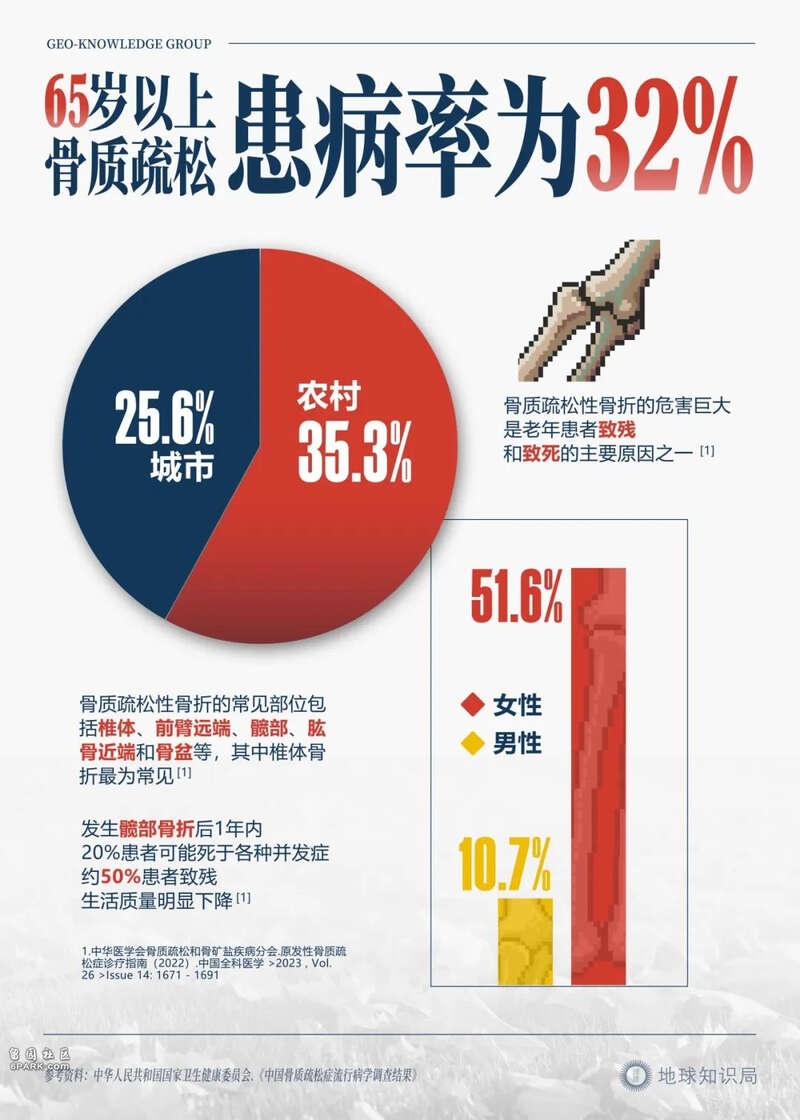

值得注意的是,慢性病在城市和农村的影响呈现出不同的特点,农村地区的慢性病问题尤为突出。在农村地区由于医疗资源匮乏,许多老年人缺乏定期体检的习惯,导致疾病检出率偏低,骨质疏松、抑郁症状躯体化等误诊率较高。

以骨质疏松为例▼

其次是规律用药困难。

老年病往往需要长期规律用药,但随着年龄的增长,老年人的记忆力逐渐减退,容易出现忘记服药或重复服药的情况。这不仅影响治疗效果,还可能引发药物不良反应;更会有一些经济困难的老年人因为无法承担药费而放弃治疗。

此外,不少老年人存在用药依从性差的问题。他们可能会随意更改用药剂量或停药,这不仅影响治疗效果,还可能加重病情。

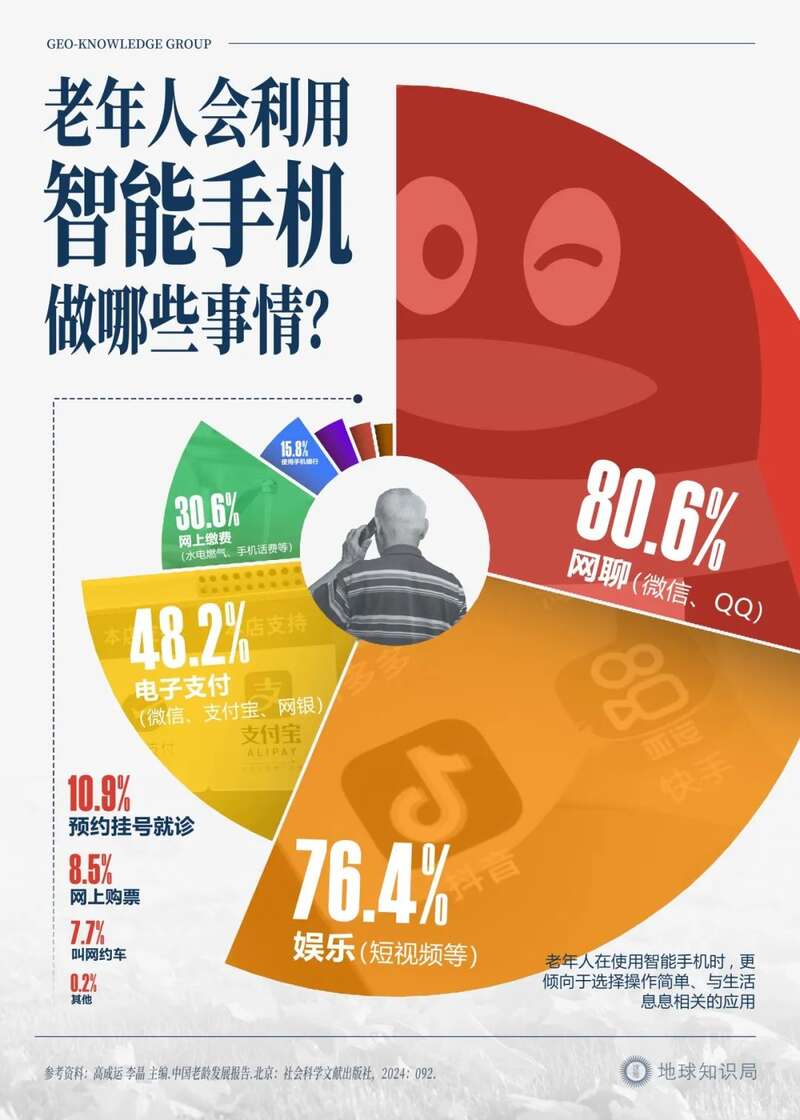

再则是数字化对老年人的挑战。

随着数字化时代的到来,医疗服务和健康管理也逐渐向数字化、智能化方向发展。

然而,许多老年人都存在数字化技术和智能设备的使用存在困难。他们可能无法熟练使用智能手机、电脑等设备进行在线问诊、预约挂号等操作,导致无法享受到便捷的医疗服务。

会用手机预约挂号的老年人不多▼

还有的老年人往往难以从海量信息中筛选出有用的健康资讯,一些不法分子也利用老年人对数字技术的陌生感,进行网络诈骗或传播虚假健康信息,给老年人的身心健康带来威胁。

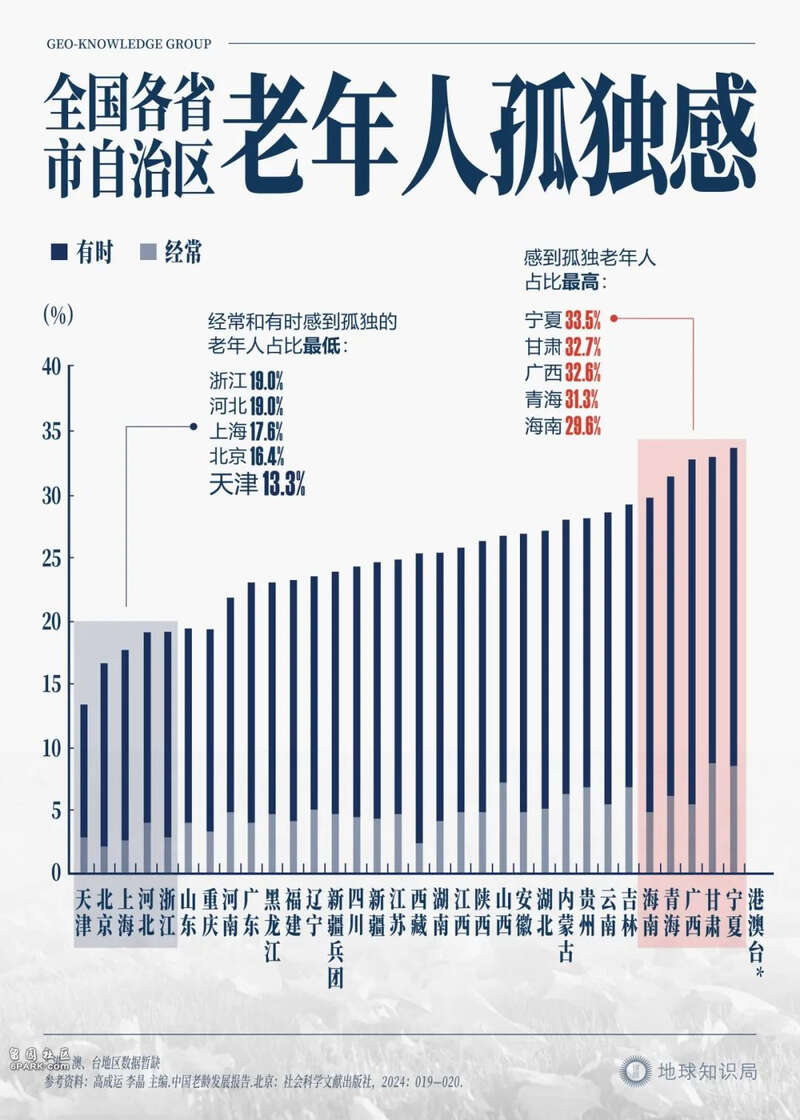

最后,也不应忽视空巢老人的心理健康问题。

由于缺乏亲人陪伴,这些老人也缺少情感交流和精神慰藉。这种孤独感长期积累下来,容易出现抑郁、焦虑等心理问题。

同时,随着年龄的增长和身体机能的下降,空巢老人的社交活动逐渐减少。他们可能因为行动不便、交通不便等原因减少外出,导致社交圈子越来越小,进一步加剧了孤独感和心理问题。

▼

目前,家庭在中国老年人护理中依然扮演主要角色;但随着家庭规模缩小和居住安排变化,社区和基层机构的重要性也愈发凸显。

鉴于此,目前我国也在积极构建韧性健康体系,以应对老年疾病带来的挑战。此外,针对城市与农村资源不平衡等问题,我国也正在大力优化医疗资源。

人口结构的深刻变革正在重塑公共卫生体系和社会经济发展格局。在这一转型过程中,如何构建覆盖城乡、普惠可及的老年健康服务体系,实现卫生资源在地域间的均衡配置,成为近年来的核心议题。

我们所有人都终有老去的一天,构建老年友好型社会不仅是对当代老年人的责任担当,更是为未来每个人都能享有有尊严的晚年生活奠定基础。