中产的冰箱比抢不到长假机票的中产们先一步实现了国际化。

继山姆、Costaco、奥乐齐之后,英国最大的冷冻食品超市Iceland上个月在北京门头沟正式开业。逛够了美式大卖场,北漂打工人好不容易盼来第一家“老英格兰味儿”超市。Iceland门头沟店开业当天就排起了长队,入场还要限流。直到你围着6800平方米摆满冷冻柜的超市逛完一圈,才发现英国超市不过起到一个皮套作用——70%是国产超市同款、三成“自有商品”价格比英国当地买到的还贵。

所谓“欧洲原产”也不能说它纯诈骗,但产自欧洲的冷冻炸鸡和预制薯条,你看半天也没看明白优势在哪。你对着琳琅满目的‘’进口冷冻食品”,有三分失望七分费解——

“在英国是流浪汉也逛得起的穷鬼商超,咋到了国内也要安上中产title收割我的钱包?”

6月28日,Iceland中国首店宣布线下试运营开业。

首店开在北京,没有奥乐齐也没有开市客的帝都打工人先是扬眉吐气了一把,看到具体选址在门头沟——一个旅游景点只有各种“峡”、“山”的六环西部山区,探店的心瞬间凉了大半。

作为一家冷冻食品专卖超市,Iceland的社交媒体介绍首先是“英国品牌”,其次是“留学生钟爱”。

要说留学生钟爱Iceland也没错,毕竟这个超市也在不少人“穷得揭不开锅”的时候救过他们一命。

曾在英国留学的小桓是Iceland的“间歇性忠实客户”。每一次她意识到“得开始省钱”的时候——比如一次长途旅行之后,她就会去买Iceland的食品:1英镑的披萨、芝士蛋糕随处可见,3磅就能买30个鸡蛋。小桓最常买的是Iceland的冻海鲜,10磅三大包,里面有鱿鱼圈、小虾仁、蛤蜊、扇贝,她能吃三个月,煮汤往锅里一丢就可以作为一天的蛋白质来源。

小桓对Iceland食品的评价是,能吃,但算不上好吃。海鲜极腥,便宜布丁像“粉末冲出来的假果冻”,“明星产品”炸鸡、披萨,主打的是“高热量、饿不死”。所以Iceland只能短期吃,捱过一段没钱的日子就要赶紧去其他超市换换胃口。

老留子新留子们想破脑袋也想不明白,这么一个“让勉强温饱阶层填饱肚子,让领社会福利的居民能吃上快速热饭”的超市,开在中国到底有谁会去。

“莫不是一种新时代的忆苦思甜饭?”

Iceland在北京开业后的短短三周内,收获了一大批“来了,再也不会来”的评价。

Iceland在努力摆脱过于“深入群众”的形象。比如强调英国出身,你知道它想表达的是某种红砖墙、绿草坪的英式老钱或中产格调,整个超市是红白配色加遮阳棚小推车做的食品货架。

因为冷冻食品在整个超市占比超过60%,Iceland入驻国内后还将自己定位为超市里的“冻品专家”——“不卖新鲜食品”变成“冻品专家”,专业度就上来了。

同样是欧洲穷鬼超市,奥乐齐转型成功,为啥到了Iceland就行不通?

一个显而易见的原因是冷冻食品在中国普及度不如欧美高。但打工人这两年也学会了把一周7天的饭菜分装冷冻做成糊弄餐;山姆、盒马们的冷冻芝士牛肉卷、冷冻榴莲蛋糕也是老网红,冷冻食品并不是全无销路,还被视为国内食品业的增长点。

但Iceland的问题是,当打工人对冷冻食品的追求已经从快捷便宜转向营养和丰盛,它在国内做到了既不便宜,也不营养和丰盛。

你去盒马、山姆买冷冻食品,买的首先是中产囤货的体验感。

最会过日子的中产都在买冷冻,理由之一是能更具性价比地买到海鲜等等贵价食材,比如帝王蟹腿、加拿大北极甜虾、深海鱼。

图源:@说粗话纷纷反弹

冷冻品里离不开的一大品类是“进口产品”,平常吃不到的“全球风物”,都能靠冷冻的方式运到你的餐桌上。

比如山姆的冷冻蔬菜就标注了“西班牙进口”,一大包里面有切好的西蓝花、胡萝卜条和玉米块。特地从西班牙把菜冻好了运过来看起来多此一举,也确实没能提升味觉体验,吃过的人评价,“像在吃泡发了的干尸”。

但你依旧靠着冷冻,把普通的食物吃出了差异化、吃出了国际化,吃出了命运共同体的味道。

山姆、盒马们靠着国际化的独特选品,和研发供应链的“爆款”能力给你提供了充足的情绪价值。

但你逛烂了Iceland Lab,也很难找到这种“假装中产”的梦幻感。

首先是东西少。6800平方米的超市里只有600多个SKU,逛得快,5到10分钟就可以走完全场。 对比起来,一般商超的SKU数量在1万到1万5左右,一些地区罗森便利店的SKU数量也能达到2500个,在Iceland这样一家超市你能买到的商品不及便利店的1/4。这是由于Iceland在线下选品上采取“爆品策略”,Iceland lab总经理孟虎曾对界面新闻介绍。

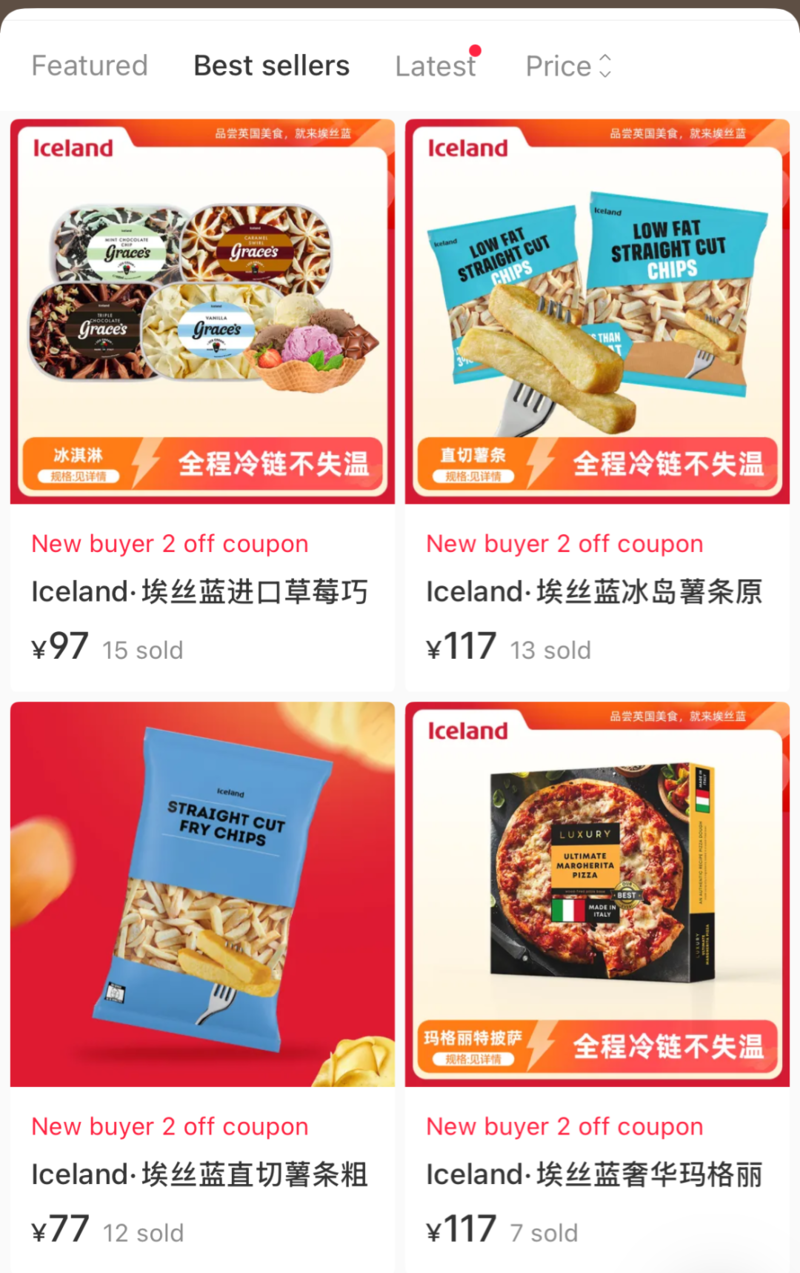

“新消费”的意思是什么老产品都可以重做一遍。冷冻也一样,山姆们把冷冻和健康概念绑在一起,甜品做低糖的、水饺做低GI的,就成了“特别专供款”。但Iceland显然还没学习到中产商超们的这项精髓,“待爆款”的清单里除了冷冻披萨、冷冻炸鸡、冷冻薯条,就是冰淇淋和冷冻甜点。

图源:@黄鼠狼狼

“花60买块冷冻披萨,我为什么不去吃达美乐?”

在中产商超做“高端冷冻产品”前,冷冻食品长期以来的形象是,便捷、便利、便宜。

换句话说,很少有人会认为在味道和营养上冷冻食品有任何优势。毕竟中国人从小到大,家里的冷冻柜除了不知道哪年放进去的腊肠熏肉,就是剩菜。能吃新鲜的不吃冷冻的,是你妈不容置疑的教诲。多年前三全推出高端速冻水饺,就被批评违背了中国人吃饺子的天性——现包现下的才是值得当成一顿正餐的饺子,速冻的只能叫“口粮”。

作为“基础食物”的速冻饺子不管丢掉什么,也不能丢掉它便宜的优势。

而Iceland的尴尬在于,它在卖缺乏特色的“基础食物”的同时,也没做到传统冷冻食品的超低价。

虽然宣称“1英镑”披萨也搬到了国内,但只有线下少量临期货真的做到了1英镑左右(9块9人民币),且常常断货。而Iceland网店中的“奢华玛格丽特披萨半成品”单价59.5元,2包900g的半成品薯条售价79元,两盒Iceland自营的“格蕾丝香草冰淇淋”则卖到了99元。

除了冻品,Iceland店里售卖的谷物棒、方便面、越南进口的番茄焗豆罐头,也大多在20-30元价位。

除了冻品,Iceland店里售卖的谷物棒、方便面、越南进口的番茄焗豆罐头,也大多在20-30元价位。

点开Iceland线上门店,每样商品名都标注了“进口”、“奢华”,和你不认识的某个欧洲小城产地,看内容是你多吃一口都是违背了五千年中华美食血脉的程度。

为了让超市更符合国人口味,降低供应链价格,Iceland也在超市里摆了不少国产商品,包括东来顺、聚宝源、正大鸡块,里里外外写着“地道”,和“大润发同款”。

中产超市们狂卷“健康花哨的升级版冻货”,Iceland做到了普通,但自信——既不像中产超市那样“严选”和精致,也没像大润发那样实惠得让你奶也心服口服。

为什么首店开在门头沟、为什么只有周六日开业、为什么整个超市就600种SKU,这些看似无解的问题都有一个统一的回答:

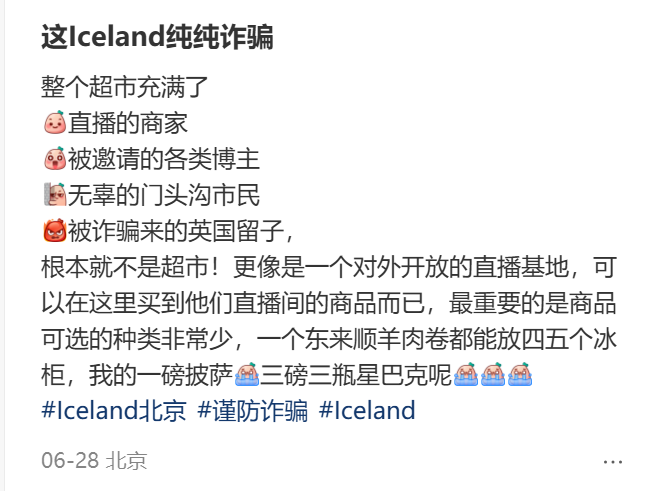

因为Iceland压根不是一个超市。

Iceland的线下门店叫Iceland Lab,实验室,实验的是一种前所未有的卖货模式:集供应链、MCN、AI(暂未发现用在了哪里)为一体的,带有零售功能的线下直播基地。

所以从周一到周五,超市不对外开放,封闭直播。周末对外展出,最大的目的也不是让你来买东西,而是增加直播间背景的活跃度。店里摆着巨型电子屏幕,每个小推车货架前都站着一个主播,带着自己的打光灯和手机,在直播间里激情四射地催促“宝宝们下单”。

“线下门店在整体销售中可能占比并不高,但我们需要这样热闹的氛围,为周一到周五的直播和短视频不断添加新的素材。”孟虎向媒体介绍。

有人去逛Iceland,正在试吃台试吃时,超市店员突然举着正在直播的手机,走过来对她一通怼脸拍,问她“好吃吗?”原来你进门的那一刻,成为“直播间NPC”的命运就已注定——“实在要来也记得戴口罩,因为稍不留神就成背景板。”

Iceland品牌从2018年开始入驻国内电商平台,但此次开业的线下门店并不完全由英国Iceland品牌主导开业,而是Iceland品牌、首旅集团(北京首都旅游集团)、门头沟政府一起推动的项目。

Iceland Lab门店选址在门头沟区京西智谷产业园区内部,孟虎表示,本身也承担一定的招商引资职能。因此,线下门店里只有三成产品真的来自Iceland自营。

“原来不是Iceland需要门头沟,而是门头沟需要Iceland。”

所以Iceland Lab的竞品其实不是山姆、奥乐齐,而是昌平的超级合生汇、通州的环球影城。门头沟“立足Iceland放眼互联网”,志在打造下一个“文旅零售网红”——Iceland开通了60多个社交媒体账号,从3月就开始全平台宣告“即将开业”。

结果遇冷了。

Iceland主要在抖音、平台进行直播。7月18日中午,Iceland抖音直播间在线观众只有19位。Iceland官方店铺显示销量最高的是99元的冰淇淋,卖出了14个,其次是薯条,销量11。

不能怪没人买,在国内,Iceland要闯的不只是冷冻市场。

大包冷冻品的终点是囤货,但小象超市、多多买菜们的30分钟即达早就已经“惯坏了”国内的打工人,Iceland在发达的即时零售面前很难为消费者描摹“囤货”的必要性。

另一方面,Iceland做到了山姆的“大包”,却没有像山姆那样做到和市场产品相比显著的单价优势。Iceland里,一些“山姆同款”产品计算单价甚至比山姆还要贵。如今逛盒马要发明穷鬼套餐、在奥乐齐里挖掘“大牌平替”,中产们也正在变得价格敏感。

图源:@CMHHH

当“用中产价格卖着穷鬼食物”的Iceland还在直播间里渲染自己的“意大利原产冰淇淋”如何奢华,中产们不想受这窝囊气了——

“中产超市这么好当吗?”

打着中产旗号的进口超市越来越多。

7月初,来自欧洲的Albert Wang超市也在北京开出了第一家店,定位叫做“未来有机零售商”,主要卖有机果蔬和鲜肉、烘焙——和Iceland互为补集了。开业活动是“西班牙金枪鱼开鱼秀”和“葡萄酒品鉴”,恨不得把高端写在超市门栏上。但逛了一圈发现,“和鲜果美卖的没区别”。

图源:@乔伊斯

上周,奥乐齐在苏州、无锡两店同开。作为一家把大牌同款护手霜、洗面奶都卖到9块9的超市,奥乐齐用货架上超过90%的自有品牌货,“给上海及周边中产高性价比的体面”。毕竟自有,就意味着独特,意味着“大润发买不到”。

“中产超市鼻祖”山姆更是在国内狂飙开店,今年年初宣布一年要开至少8家新店——目前已经确定了7家。“周末用瑞士卷和麻薯填满冰箱”原来是小部分人的特权,现在变成了一二线城市打工人轻松实现的日常。

“中产超市”在扩张中成了一个相当好用的概念:进口、会员、大包装、自营、有机,任意组合搭配就成了一家合格的“中产超市”。

作为消费的中流砥柱,「中产」最近几年脆弱得成了“冤种符号”,总是被盯上,总是被背刺,总是被抛弃。

「中产三件套」是个筐,什么都可以往里装,包括花里胡哨的新消费概念以及能把商品卖贵的生活方式,那么多海外超市纷纷在中国市场扩张,盯上的就是广阔的中产群体;抛弃中产也很简单,LV将个人年收入低于300万人民币的用户视为贫困群体,航空公司压缩经济舱空间,建设更豪华的头等舱,购买力疲软的中产就这样被无情鄙视。

中产想要的很简单啊,在一二线城市当牛马不敢松懈和躺平,无非想要向上看齐的“生活体面”,然后就这样被上架好丽友的山姆背叛,680块一年的卓越会员费瞬间滑落到大润发。

《特权与焦虑:全球化时代韩国中产阶级》提到,中产被定义为“能够维持体面生活的群体”,然而维持变得越来越艰难,在经济下行、就业市场衰退的环境下,收入减少又不稳定,中产变得萎缩又脆弱。

“使中产团结起来的,并不是繁荣,而是挥之不去的不安全感、负债资产和强制过劳。”《我们从未中产》这样形容这个不甘落后的中流砥柱。

普通人自律自强努力工作赚钱希望过上体面的生活,然后商家们用消费这张入场券给中产以安全感。

被山姆“背叛”的会中产们纷纷扬言要投奔开市客,但这家美国大卖场来华6年却迟迟没走出长三角,进口产品占大部分、局限于国外供应链的开市客面临着“怎么让会员续卡”的难题。

“进口、有机、预制甜品、冷冻披萨都试过了,留给中产超市的空间不多了。”