8月1日,历史再次走到了一个十字路口。唐纳德·特朗普总统在第二个任期内发起的全面关税调整,在这一天正式从威胁变为现实。这并非一次简单的贸易摩擦,而是一场旨在重塑全球经济秩序的激进实验。

世界各国的政策制定者、企业家和普通民众,都在屏息凝视着这场风暴的实际影响。它究竟是重振美国制造业的“必要之恶”,还是将全球经济拖入泥潭的“潘多拉魔盒”?本期“今日特读”,通过梳理事件脉络、汇总多方反应与外媒深度评论,我们或可窥见这幅复杂图景的一角。

关税汇总:“最后通牒”降临,全球贸易步入新常态

自今年4月特朗普政府首次宣布其颠覆性的全球关税计划以来,世界经历了数月的紧张博弈。白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗“90天内达成90项协议”的豪言虽未完全实现,但以8月1日为最后期限的强硬姿态,确实以前所未有的方式重塑了美国的贸易关系。

当前关税税率:特朗普政府的核心策略是,绕开传统的多边谈判框架,通过援引《国际紧急经济权力法》等总统行政权力,以双边施压的方式,迫使贸易伙伴接受新的条款。其结果并非一套统一的关税体系,而是一个差异化、充满博弈色彩的复杂网络:

1、协议达成国——这些国家通过谈判达成协议,但付出了不小的代价。

●英国:获得了相对宽松的10%基准关税。

●欧盟与日本:接受了15%的基准税率,同时承诺未来数年内大规模采购美国能源并对美进行投资。

●韩国:达成了“全面完整”的贸易协议,美国将对其征收15%的关税,而韩国对美国则免征关税。韩国需向美国提供3500亿美元用于美方控制的投资项目,并采购1000亿美元的能源产品,同时承诺再进行一笔大额投资。

2、单边惩罚国——这些国家未能在最后期限前达成“满意”协议,面临高额关税。

●加拿大:因被指在遏制非法药物流入问题上“不合作”,面临35%的关税。

●巴西:因其国内针对特朗普盟友博索纳罗的司法程序,被施加50%的报复性关税。

●印度:因在农业市场准入问题上谈判陷入僵局,面临25%的关税。

●瑞士:意外地收到了高达39%的关税通知。

3、特殊处理与豁免

●墨西哥:获得了90天的谈判缓冲期,暂时避免了对大部分商品征收30%的关税,这被视为对其在特定问题上合作的一种“奖励”。

关税的正式实施,立即在美国国内和全球范围内激起涟漪。

●美国国内: 最直接的影响是联邦财政收入的显著增加。据统计,自关税上调以来,美国政府已获得超过1500亿美元的额外关税收入,预计全年可达3000亿美元,占联邦总收入的比重从过去的约2%跃升至5%左右。然而,硬币的另一面是,通胀压力开始显现。美国商务部数据显示,6月份家居用品、休闲车辆、服装鞋类等消费品价格已出现明显上涨。这股成本压力正从进口商向零售商,并最终向消费者传导。

●全球市场: 与4月份首次宣布该计划时引发的金融恐慌不同,此次市场的反应相对“温和”。这主要得益于不确定性的降低——企业和市场参与者终于知道了“靴子落地”后的具体规则,可以开始据此调整供应链、成本核算与未来规划。然而,这种“确定性”的代价是全球贸易成本的系统性抬高。

外媒观察:多元视角下的“特朗普冲击波”

全球主流媒体从不同角度对这场关税风暴进行了深度剖析,其观点交锋构成了理解此次事件复杂性的关键棱镜。

一种试图为特朗普新政寻找内在逻辑的分析框架认为,这并非全然的混乱,而是一场激进的经济理论实践。《华盛顿邮报》专栏作家马克·蒂森的观点最具代表性,他提出特朗普正在贸易领域应用一种“关税版拉弗曲线”。特朗普并非简单地推崇高关税,而是在寻找一个能最大化美国财政收入的“最优税率”,将美国过去近乎于零的基准关税提升至15%-20%的区间。该理论不仅解释了为何与欧盟、日本等达成的协议税率多集中于此,也为一些例外情况提供了注解:例如对钢铁征收高达50%的关税,其目的便并非增加收入,而是出于保障国家安全的纯粹保护主义。(相关报道:华盛顿邮报 | 特朗普的“拉弗曲线”贸易实践:从减税到加征关税的经济学转向)

BBC的分析将此情景概括为一场“代价高昂的胜利”。其核心论点是,特朗普虽通过强硬手段避免了市场因极端不确定性而崩溃的“最坏情况”,但这短暂的胜利是以全球贸易成本系统性抬高为代价的。(相关报道:BBC | 特朗普的全球关税“胜利”:一场代价高昂的豪赌)

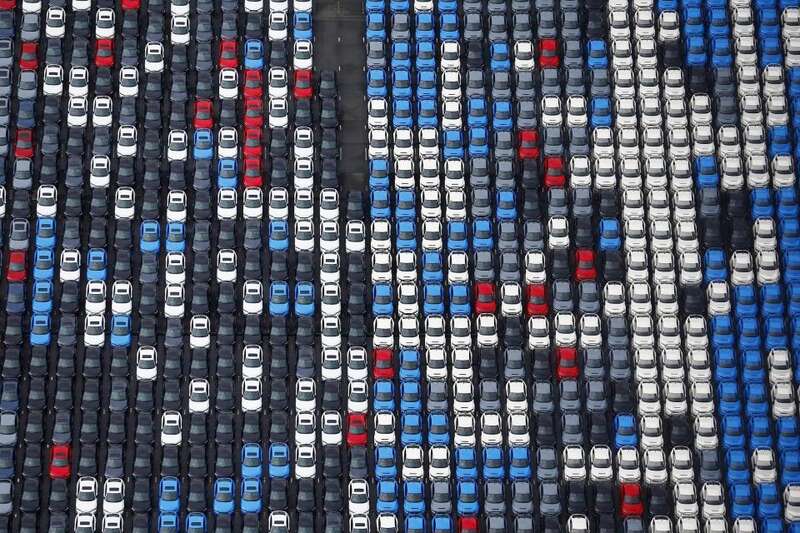

首先,全球贸易已进入一个更高关税的“新常态”;其次,冲击对各国影响不一,德国等依赖出口的经济体(尤其是汽车产业)将遭受重创,而印度等对美出口依赖度较低的国家短期内所受影响或相对有限;最关键的是,此举已成为一记全球警钟,正迫使美国的传统盟友(如加拿大、欧盟)加速构建一个绕开美国的经济新联盟,这可能从根本上动摇美国未来数十年的全球经济领导地位。

与探究经济逻辑和评估现实影响的视角不同,另一股强大的舆论则将矛头直指特朗普的政治动机,认为其行为已从“美国优先”滑向了“个人优先”。MSNBC的评论以及《华盛顿邮报》的另一篇社论文章是这一派观点的先锋。它们的核心论点是,特朗普正在滥用其行政权力,将贸易武器用于服务个人政治议程。

其核心论据集中在对巴西和加拿大的案例上:对巴西施加50%的报复性关税,其真实目的并非所谓的贸易失衡(路透社的报道亦证实美国对巴西实为贸易顺差),而是干预巴西司法以保护其政治盟友博索纳罗;对加拿大施压,则与其承认巴勒斯坦国的政治决策直接相关。(相关报道:MSNBC | 美巴关系临界点:博索纳罗审判倒计时下的关税博弈)

这种将国家经济实力作为个人政治复仇工具的行为,不仅使美国消费者承担物价上涨的后果,更被批评为对其自身“不干涉他国内政”承诺的背叛。路透社的报道则从法律层面为这一观点提供了佐证,指出特朗普援引《国际紧急经济权力法》的合法性正在受到美国联邦上诉法院的尖锐质疑,这更凸显了其政策的独断性与争议性。

最后,美联社的报道显示,各国的境遇与应对策略大相径庭:瑞士对其高达39%的税率感到震惊和遗憾;马来西亚和泰国则庆幸通过谈判将税率降至19%,视之为重大成就;澳大利亚为获得10%的最低税率而自诩“冷静谈判”;柬埔寨不仅对19%的关税感恩戴德,更表示将提名特朗普角逐诺贝尔和平奖;而新西兰则对其15%的税率表示不满,认为不合理;中国台湾省则表示20%并非最终目标,仍希望通过后续谈判获得更优惠的条件。这些千姿百态的反应,共同构成了特朗普贸易新政下,全球秩序被迫重组的真实写照。(相关报道:美联社 |特朗普关税风波再起,盟友与对手各有盘算)

结语与展望:在碎片化的世界中寻求再平衡

特朗普的关税新政,无论支持者如何称颂其为对旧秩序的“必要修正”,还是反对者如何抨击其为非理性的保护主义,一个不争的事实是:它已经强行终结了二战后以降低关税为共识的全球化时代。世界贸易格局正从一体化走向碎片化、集团化。

趋结合外媒解读展望未来,几个趋势值得高度关注:

1、全球供应链的加速重构: 企业面临的不再是单一的经济成本考量,而是叠加了政治风险、关税壁垒和政策不确定性的复杂决策。生产基地的多元化、区域化(近岸外包/友岸外包)将成为不可逆转的趋势。

2、 区域贸易集团的强化: 美国的单边主义行为,正反向激励其他国家抱团取暖。欧盟与南方共同市场、日本与韩国的自贸谈判,以及各类区域全面经济伙伴关系的深化,都预示着一个多极化的贸易世界正在加速形成。

3、美国国内的政治经济博弈: 关税带来的财政收入能否抵消其对消费物价的推升和对经济增长的潜在损害,将成为影响未来美国政策走向的关键变量。特朗普政府承诺的对低收入家庭的补贴能否兑现,将直接关系到其政治基本盘的稳定。

总而言之,特朗普挥舞的关税大棒并未像一些人担心的那样瞬间“搞垮”世界贸易体系,因为其他主要经济体并未放弃对贸易本身价值的根本认同。

然而,它已经深刻地改变了游戏的规则。旧的平衡已被打破,而新的平衡正在混乱、博弈与痛苦的适应中艰难地建立。对于包括中国在内的所有局内人而言,这既是前所未有的挑战,也蕴含着重新定义自身在全球经济坐标系中位置的历史性机遇。世界,正处在一场漫长而深刻的重组阵痛之中。

您认为,美国关税措施,究竟会有什么长期影响?欢迎在评论区留下您的深刻见解,点击关注“今日特读”账号,第一时间获取特朗普追踪报道与深度分析。