爱康集团总裁的一段“大实话”,让全网打工人背后一凉。

就在上周,“爱康集团起诉女律师”事件闹得沸沸扬扬。

事情其实并不复杂,这位律师在爱康坚持体检十年,却在去年确诊了癌症晚期。

但在2023年的一次检测中,体检报告已经出现端倪,张律师认为爱康并没有尽到进一步检测和明确告知风险等义务,才让自己彻底患病。

对于这种指控爱康表示不服,于是在7月30日召开了舆情发布会进行澄清。

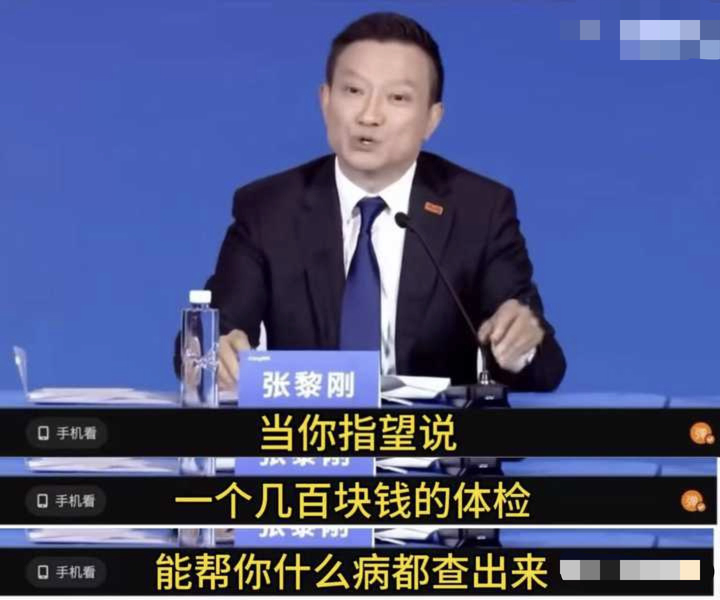

本来这起事件已经陷入了双方“公说公有理,婆说婆有理”的拉锯战中,但发布会上,爱康总裁张黎刚的一句“别指望几百块体检什么病都查出来”,却引爆了网民的集体声讨。

要知道,在2023年,我国目前参与体检人数就已经高达4.92亿人次。

而根据行业增长趋势,如今每年几乎都有5亿人的心,悬在这一张小小的体检报告上。

更何况,爱康过去也一直都以“行业吹哨人”的形象示人。

早在7年前,张黎刚就曾因为曝光友商“用护士假冒医生做超声检查,抽了血倒掉就出结果”而爆火一时。

如今,这把火还是烧到了自己头上,曾经的“吹哨人”如今也被网友群起而攻之。

爱康的大娄子,究竟捅在哪儿了?

惨遭“误检”的女律师,

惨遭“误检”的女律师,

吓坏全网打工人

张女士的遭遇之所以能引发共鸣,是因为她的经历几乎就是打工人最担心的事情:

勤勤恳恳工作数十年,每年都指望体检给个安心,但最终还是没能逃过病魔的侵扰。

双方争执的核心,也在爱康出具的一份体检报告上。

其实在2023年,张女士在爱康体检后的体检单上明确显示有肾错构瘤可能,但得到了体检医生“无需做任何处理”的答复。

在一年后确诊癌症后,张女士认为,爱康在体检过程中没有进行进一步检查以及电话预警等义务,导致病症恶化。

而爱康方面则认为,张女士体检所使用的仅仅是最基础的体检套餐,没法起到完整有效的疾病预警作用,甚至反手以“虚构事实、侵犯名誉权”把张女士告上法庭。

大部分吃瓜群众应该会很好奇,这一起看似拉锯战的冲突,为什么消费者几乎都一边倒地站在了张女士这边?

要说起来,消费者对商业体检公司的信任崩塌并非一朝一夕,张女士事件无非是压垮骆驼的最后一根稻草而已。

中国商业体检公司起步于2004年左右,在当年,体检还是大型公立医院的任务,而每次的体检排队长、项目少,体验并不好。

爱康集团和美年健康等公司,正是踩中了这一痛点,以“专业体检”为招牌,成功开辟出一条全新的路线。

恰逢各大公司开始把员工体检作为员工福利中不可或缺的一部分,很快,不管是互联网新贵还是500强企业,都成了体检中心的最大客户群体。

很多打工人都有过类似体验:早起空腹去体检中心,先签到,后体检,在一上午跟闯关一样迅速走完抽血、胸片、血压等等流程,再领一份体检中心发的三明治回家。

在初入职场的打工人看来,这些体检无非就是走个流程,但对于早就被工作折磨得外焦里嫩的老打工人来说,一份正常的体检报告,才是继续打工下去的动力。

但体检中心,似乎并不能完全承担得起这份期待。

在黑猫平台上,关于爱康体检的投诉数量高达1000多条,大部分都集中在漏检、报告不准和服务等方面。

站在体检中心的角度,其实这样的结果确实是无法避免——体检人越来越多,想要体检结果事无巨细,确实十分难。

数据显示,爱康目前共有门店约170家左右,但每年的接诊人数却高达1000多万人。

面对如此大的体检样本,爱康就算是连轴转也很难做到每个人都认真检测。

北京卫健委曾经在一次抽样调查中发现,体检中心的医生CT影响阅片时间平均才4.2分钟,远低于公立医院的15分钟需求。

以从业者的视角出发,情况确实如此,但站在消费者的角度来看,这样的体检还有必要存在吗?

越描越黑的体检行业,卷入死胡同

越描越黑的体检行业,卷入死胡同

从公关角度来讲,爱康的发布会,无疑是一次危机公关的“反面案例”。

尽管爱康的观点不无道理,甚至颇有点“委屈”的感觉,但缺失的行业信任,不是一朝一夕能挽回的。

爱康不明白,一分钱一分货的道理,为何在体检领域就说不通了?

以爱康董事长的角度出发,也许这句“几百块钱的体检,别指望啥病都能查出来”也不是不难理解。

其实,体检行业的“通病”并不能怪消费者不懂行业。

说白了,整个体检行业的高度内卷,才是整个行业的病结所在。

商业体检在国内20多年的发展史,其实就是爱康和美年健康“相爱相杀”的历史。

在成立的头十年里,爱康集团凭借自身的医学背景背书,以及背后的互联网大厂支持,一度稳坐中国商业体检行业的头把交椅,并且在2014年还成功上市。

但在此后,爱康集团陷入了发展瓶颈期,利润率持续下滑,并且还在2019年私有化退市。

而过去的“行业老二”美年健康异军突起,收购了行业另一大品牌慈铭体检,开始在规模上超越爱康集团。

如今,美年健康已经凭借旗下596家体检中心,在规模上遥遥领先爱康集团。

在定位上,美年健康也主打平价体检,平均客单价要低于爱康集团,更适合大规模扩张。

一边是友商的持续高压,爱康集团只能通过不断地压缩成本,打价格战来应对。

但凡内卷性质的竞争,势必会造成服务缩水,对健康行业来说,直接带来的就是医生专业水平的下降。

根据中国医学影像技术研究会的数据显示,私立体检中心的影像误诊率比公立医院高出27%。

而2023年,爱康国际的门店更是爆出了非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作的丑闻,被罚款5万元。

医生“不专业”是因为行业确实太卷,有业内人士爆料,私营体检机构的医生工作强度大,但待遇却远低于同类型公立医院。

数据统计,私立体检机构的医生流动率高达30%,严重影响诊断水平。

而设备老化,也是体检机构要面临的另一大问题。

2024年,北京卫健委就曾对私立体检机构进行过抽查,结果显示,市面上有23%的体检机构设备没有进行年检。

无独有偶,2024年爱康集团宁波的一家门店被查出使用过期设备,一台应报废的血沉仪,被用来给5200多位消费者做了检测。

当然,这些业内普遍存在的巨雷,也成了巨头互相攻击的素材。

2018年,爱康集团董事长张黎刚就在一次行业大会上公然开炮,声称友商存在“用护士假冒医生做超声检查”“抽了血做都不做,然后把血倒掉就出结果”等操作。

虽然没有指名道姓,但整个行业都清楚爱康的炮火集中在谁身上。

祸不单行,第二年美年健康就爆出“假医生”诊疗事故,大约有200多份检验报告受到波及。

而美年健康的股价也因为这一事件下跌15%,市值蒸发将近50亿元。

如今,爱康董事长扔出的回旋镖,还是扎在了自己身上。

不管巨头之间的竞争如何激烈,都不应该以透支消费者信任为代价。

普通人的“庇护所”,该如何挽回颜面?

普通人的“庇护所”,该如何挽回颜面?

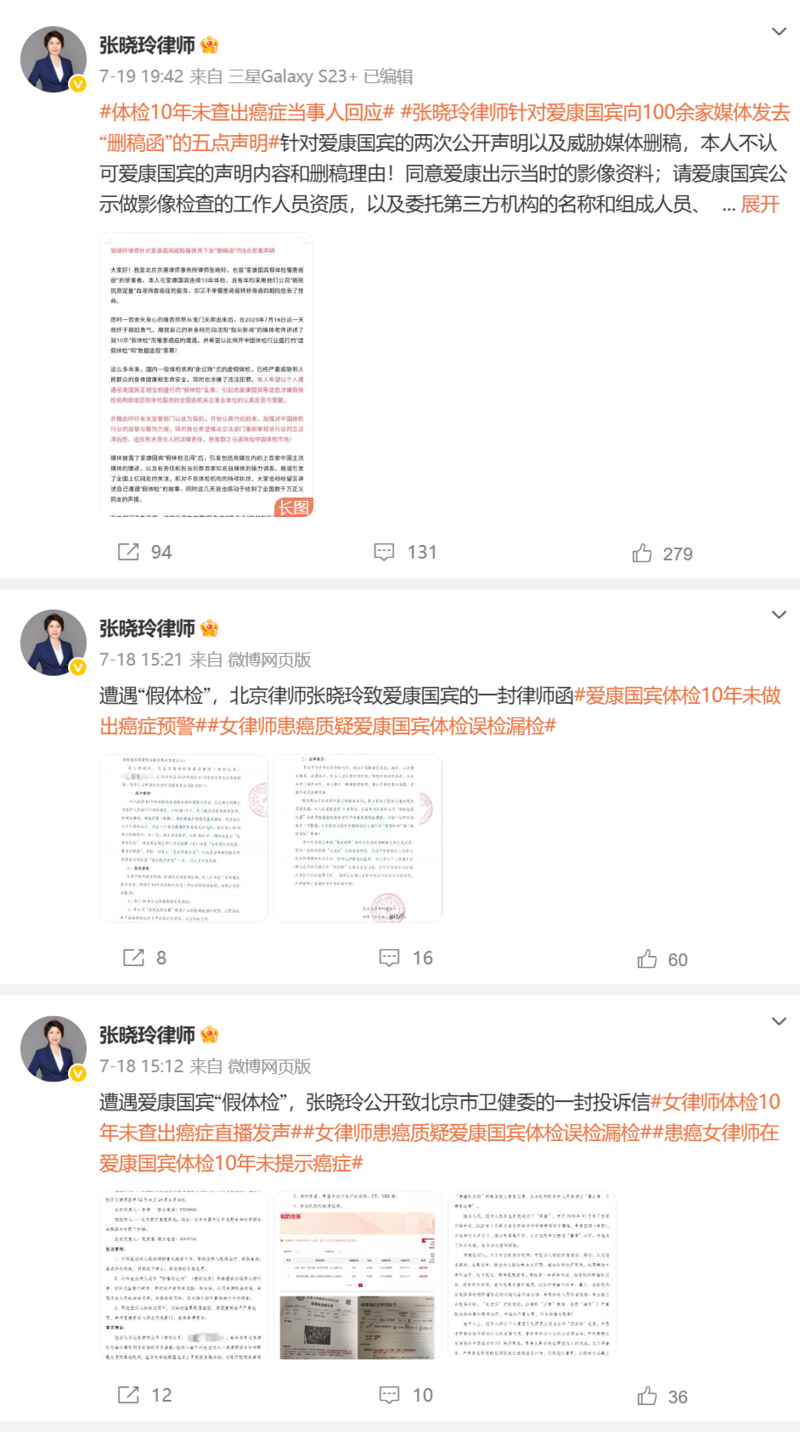

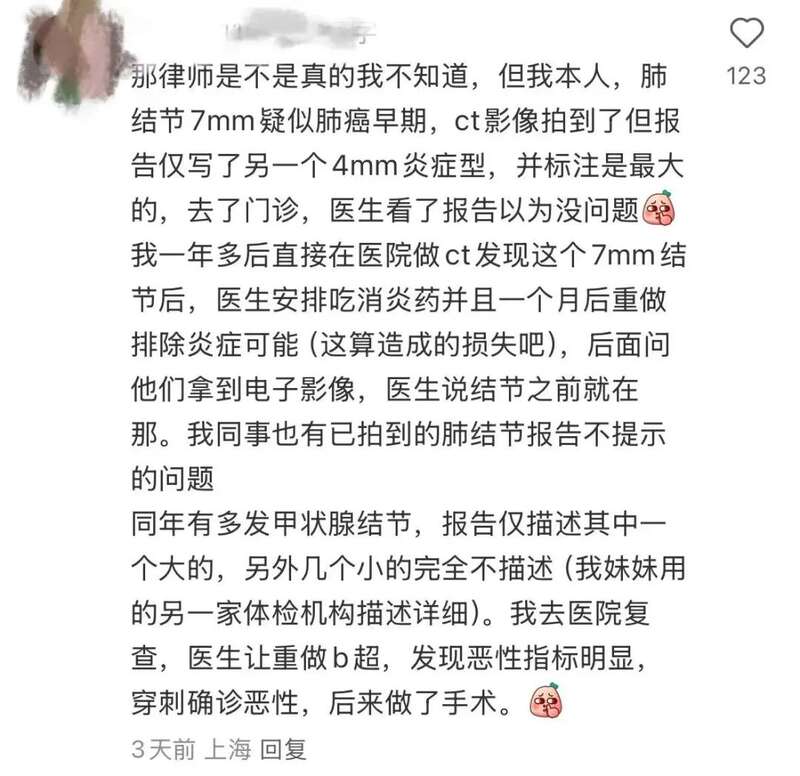

张律师事件曝光后,不少曾被体检报告坑过的消费者都站了出来。

这也是为什么爱康国宾会被“千夫所指”的核心原因所在。

其实大部分消费者也清楚,用便宜的体检套餐确实很难查出所有疾病。

毕竟检测的价位不同,150元的入门体检,以及7000元的全面筛查,无论是精细度还是服务都是天差地别。

不过,包括张律师在内的所有人,都只有一个诉求:既然查出来有问题,那就必须清楚地告知。

包括在本次案件中,张律师也有一条主要诉求就是公开过去10年的超声检查结果、检测人员资质,以及参与的第三方名单。

不过,对一个年接诊量超过1000万,同时还在计划增加营收的体检机构来说,如果每个患者都打破砂锅问到底的话,机构很可能会被堆积如山的体检报告压垮。

所以说,如今体检机构的当务之急,并不是召开发布会,而是对过往的体系进行一场彻底的“刮骨疗毒”。

“刮骨疗毒”的手段其实很简单,就是用专业度和透明度,代替扩张的野心。

过去的十多年事件,体检机构的全部心思,都放在了拓张规模、研究新套餐,以及提升体检“表面体验”上了。

从几百元的入职体检,到针对结婚人群、精英人群和老人等不同用户的“定制体检”产品应有尽有,在宣传中,体检机构也不乏“尽早排雷”等话术引导。

为了提升“体检体验”,爱康甚至还在体检套餐中加入了“体检结束提供肯德基”等手段来吸引用户。

但几年过去,老百姓对自身健康的担忧程度逐步提升,体检机构的产品越来越多,却没能换来在专业程度上的更进一步。

不仅因为医生水平问题、机器问题导致的误诊、漏诊现象频发,而且部分体检机构的体检报告,甚至都无法得到主流医院的认可。

除了机构内部的“拨乱反正”外,介入外部权威机构,才是短时间拉回信任度的最好手段。

不管是提高飞检的密度,还是直接外聘医院团队进行行业背书,让消费者知道给自己的体检报告签名的是真医生,而不是临时工,才能让报告起到应有的作用。

而这也正是爱康总裁在发布会上所提到的:“公众对于体检与看病,没有明确的边界,导致公众对体检有很多误解。”

对“体检”的祛魅,应该从管住嘴、敞开窗开始。

其次,如今的科技发展,已经可以让曾经能压垮体检机构的数据,成为机构独一无二的“金库”。

在如今的公立医院,利用AI辅助诊断的渗透率已经从2022年的12%,提升到如今的69%,过去筛选不完的各类数据,恰好能成为长期追踪客户身体状况的底气。

不过,这一切的前提,都要建立在体检机构的各项数据是否专业、有效的前提之下。

体检机构到底是“有心无力”还是“自欺欺人”,通过这起诉讼,消费者们终究会得出结论。

但这次体检行业的集体“暴雷”,更是说明了一点:以健康为筹码的生意,更要考验良心。