2025年8月4日,清晨,美国匹兹堡。许倬云先生走了,享年95岁。

这是一个注定无法轻轻告别的名字。

在中华近现代的知识谱系中,许倬云从不张扬,却一直站在时间的背风处,为历史说话,为人民立传。他以一介布衣之身,穿越学术、时代、伤痛与战争,最终定格为华语世界最具影响力的大众史学家之一。

先生逝去,一代史魂远去。但他用一生书写的风骨与信仰,依旧回响在我们耳边,仿佛在旷野中持续呼唤。

据中国台湾地区蒋经国国际学术交深基金会官网消息:著名历史学家许倬云先生于2025年8月4日清晨在美国匹兹堡离世,享年95岁。

一、“但悲不见九州同”——历史学家的命也是中国的命

“这一生最大的遗憾是什么?”许知远在《十三邀》中曾问年届九旬的许倬云。

他沉默良久,泪水瞬间涌满眼眶:“但悲不见九州同啊。”

许倬云芝加哥求学时这句出自陆游的诗,穿越800年,被他用在生命最后的注脚上。对许倬云来说,“中国”不是地理,也不是政体,而是镌刻在骨血中的共同体。他在战争中成长,抗战、内迁、饥荒、断肢残体的景象铭刻他的一生。正因如此,他对“国家”的感知远比同代人深沉且赤诚:

“我们什么都可以牺牲,但不能牺牲人格;我们什么都可以丢掉,但不能丢掉自己。”

在失眠与病痛中,他仍坚持口述写作。他说,“我不能没有思想地活着”,“救自己就是救国家,就是救世界。”

在芝加哥大学博士毕业的许倬云(最右)许倬云选择了一条极为艰难的知识分子之路。他拒绝了美国的教职,选择在白色恐怖时期回到台湾,在风声鹤唳中坚持组织“思言社”,反对思想审查。他对蒋经国直言:“秦始皇都管不了思想,你们也管不了。” 结果是离台“访问”变成流亡,从此定居美国,再未归根。

许倬云在台大任教二、写给“被历史湮没的人”——不为帝王将相立传,只为苍生众民做史许倬云不是为“伟人”写史的人。他甚至说:“我对伟大人物已不再有敬意和幻想。”

他关心的是历史中的沉默者——逃难的孩童、冻饿的平民、抗战中的川军、村庄里的士绅。

川军留影他写《万古江河》《说中国》《中国文化的精神》,不是为“讲好中国故事”,而是为了讲清楚这片土地上普通人的日常——他们如何活过来,又如何撑起文明的重量。

“历史是人文学科里与人最有关联的部分……人必须知道过去,才能知道今天,才能知道未来。”

他拒绝将历史还原为“朝代更替”“王朝战功”,他反对将“武功”视为“盛世”象征。对他而言,真正的盛世,是“百姓过得舒畅,文化生机勃勃”。

在晚年瘫痪时,他依旧用仅剩的右手食指修改《经纬华夏》。他说:“这本书里,有我所有的欢笑与眼泪。”

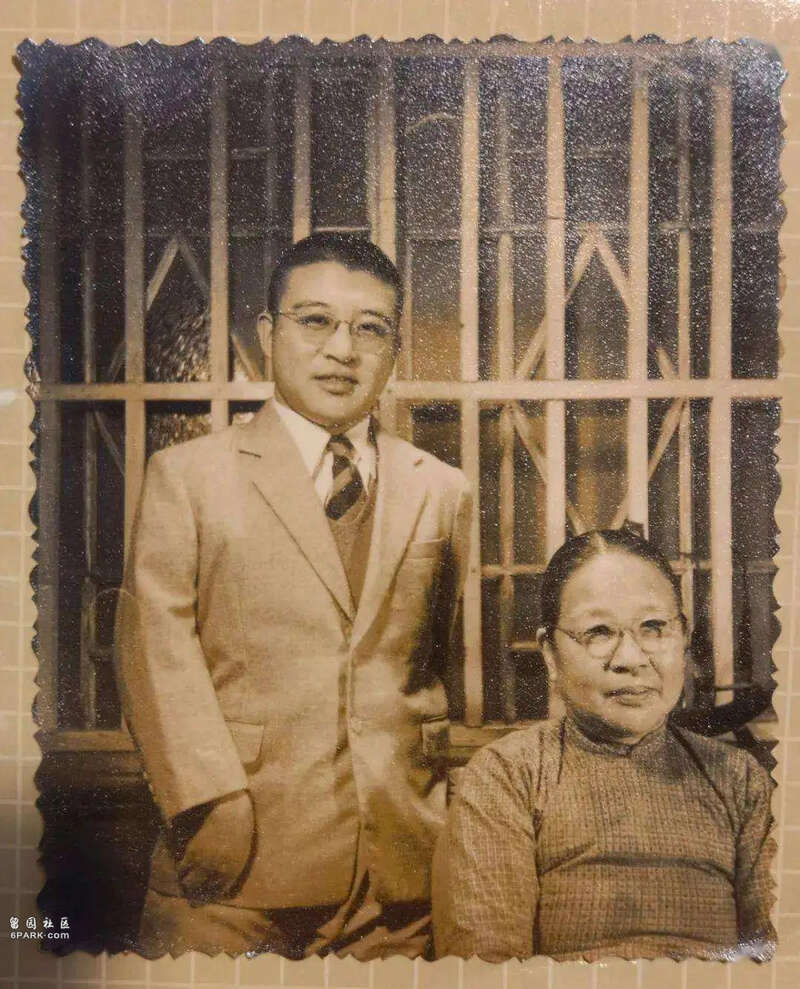

许倬云和母亲的合照三、“我是被命运反复羞辱却从不还手的人”许倬云的一生,是一场与命运反复过招、始终不屈的长跑。

他出生时即患重度残疾,六岁才勉强行走,十几岁时仍需拄拐挪步。他的人生始终与病痛相伴,在芝加哥留学期间动了五次手术,脚吊床架、彻夜不能翻身、自杀都难以实现。

但他在这样的痛苦中,读到了加缪的《西西弗神话》,得以从“永恒的无望”中汲取一丝希望:

“我知道凡事不能松一口劲,一旦松了劲,一切过去的努力都将白费。”

他不躲避苦难,也不粉饰悲伤。

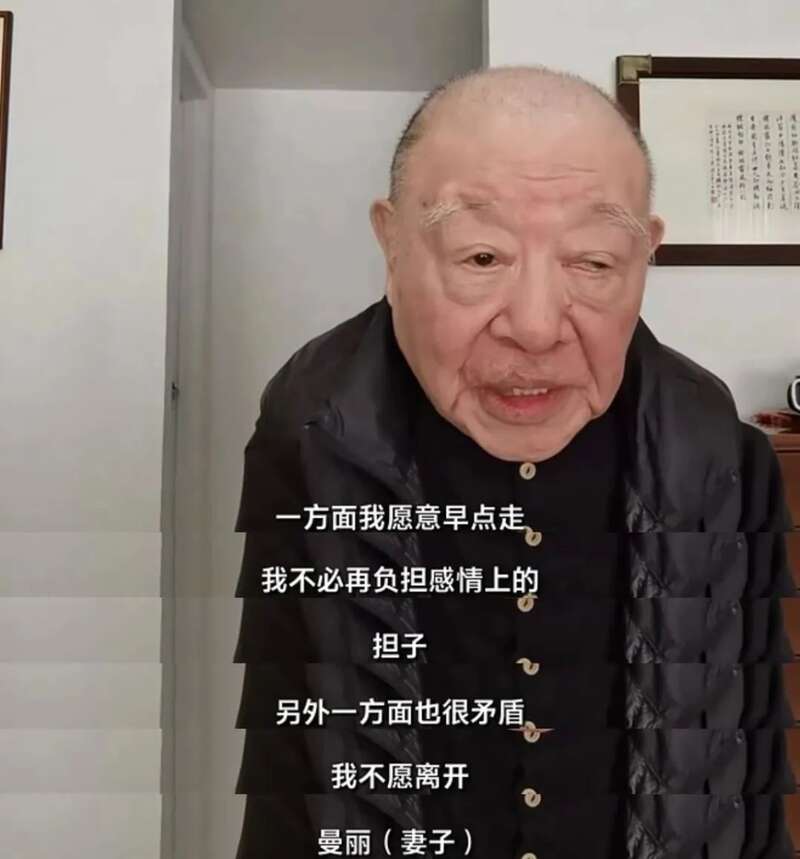

“我咽气的时候,我盼望我一口大气,我跟曼丽说:曼丽啊,我已经尽了我所有的能力。”

这是他对妻子的深情告白。也是一个躺在病床、几乎全身瘫痪的老人,仍然用尽全力发出的最后一次呼唤。

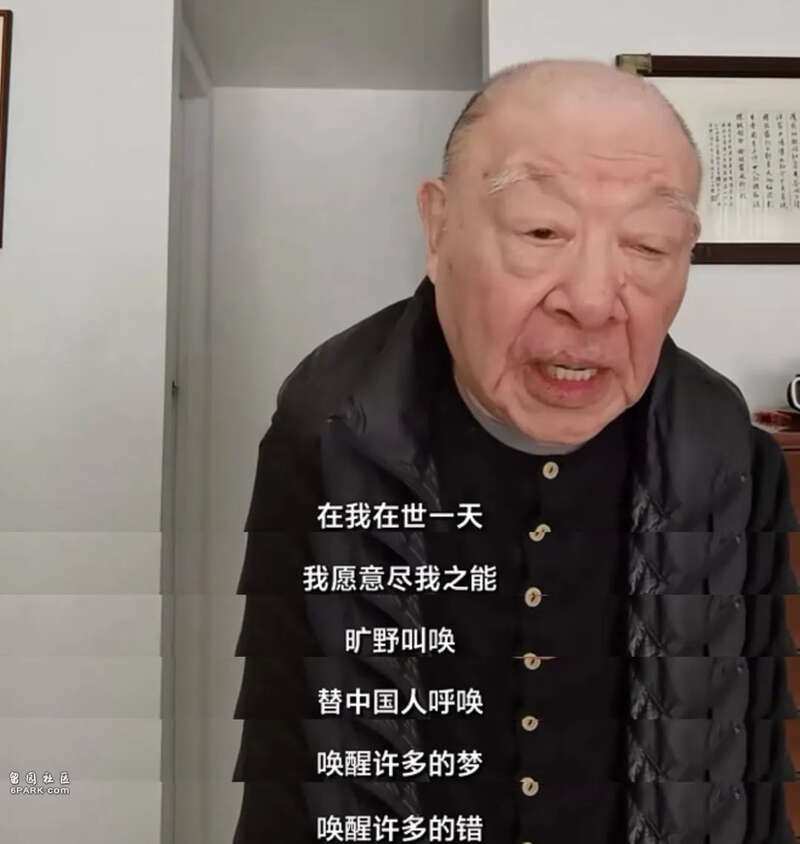

四、呼唤未来的人——“尽我之能,唤醒许多的梦,唤醒许多的错”许倬云并不避谈死亡。他说自己是“快死的动物”,但只要活着,就要拼老命“替中国人呼唤”。

“我愿意尽我之能,唤醒许多的梦,唤醒许多的错。”

他曾无数次呼吁年轻人不要麻木、不要丧失判断。他忧虑当代教育生产的是“凡人、工具人、打扮出来的人”,不是“真正有思想、有灵魂的知识分子”。他看到思想在退化、公共空间在消失,但仍相信:

“小波浪可以造成大的潮流,推动大家不断地进步。”

他不相信“神”的启示,而相信“人”的自觉——人是合群的动物,中国文化的“天心”即是人心。我们要在共生中寻找秩序,要在“自我安顿”中找到未来。

晚年他写下对后代的寄语:

“文明如何转换,我是三峡里的岩石,在水里荡然不动。”

尾声:一个世纪的呼唤,在今朝落下回音2025年,中华世界再次失去了一位真正的史家。

这个名字,在今天很多人眼中或许显得古老、遥远,但他用一生提醒我们——历史不是权力的档案,而是人民的呼吸;文化不是礼乐制度,而是活下去的勇气与彼此的体贴。

虽然只剩右手食指能动,但他依然坚持在电脑上阅读报纸他躺在床上,靠食指写下对“中华文化”的反思;他直面死亡,仍不忘呼唤大地上沉睡的梦;他走到生命尽头,只希望告诉我们:

“不要慌张,不要放弃,把知识情感都不歪曲。”

此刻,当我们再读他的话、听他那苍老而坚毅的呼喊,或许可以在心中,默默作答:

许先生,您曾许下的这片“万古江河”,我们,会接着走下去。

参考资料:

蒋经国国际学术交流基金会官网讣告

《十三邀:许倬云篇》

《经济观察报》《新世相》《人物》《澎湃新闻》许倬云访谈及文章

许倬云著作《万古江河》《说中国》《中国文化的精神》等